○職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和52年6月30日

茨城県人事委員会規則第8号

職員の不利益処分についての審査請求に関する規則を公布する。

職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 代理人(第5条―第8条)

第3章 審査請求(第9条―第12条)

第4章 審査の手続(第13条―第23条)

第5章 証拠調べ(第24条―第38条)

第6章 審査の終了及び審査の結果執るべき措置(第38条の2―第41条)

第7章 再審(第42条―第45条)

第8章 雑則(第46条―第47条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき,職員の懲戒その他その意に反する不利益処分(以下「不利益処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17人委規則2・一部改正)

(当事者)

第2条 この規則において,当事者とは,請求人及び処分者をいう。

2 請求人とは,不利益処分を受けた者で審査請求をする者をいい,処分者とは,不利益処分を行つた者をいう。ただし,処分者が当該不利益処分を行つた後において,その職を離れた場合には,その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなし,当該不利益処分を行つた者の職が廃止された場合には,それに代わると認められる職にある者を処分者とみなす。

(文書の送達)

第3条 文書の送達は,郵便又は交付により,これを受けるべき者の住所又は居所にあてて行うものとする。ただし,処分者又は事務所を有する代理人については,その事務所にあてて行うものとする。

2 交付による送達は,人事委員会の事務職員(以下「事務職員」という。)が,文書を前項の規定により送達すべき場所において,その送達を受けるべき者に交付して行うものとする。ただし,人事委員会が必要と認めるときは,その他の場所において交付することができる。

3 前項本文の場合において,送達をすべき場所で送達を受けるべき者に出会わなかつたときは,その者の同居の者で文書の受領について相当のわきまえのある者に文書を交付することができる。

4 文書の交付を受けるべき者その他前項に規定する者が,送達すべき場所にいない場合,又は正当な理由がなくてその受領を拒んだときは,その送達をすべき場所に,文書を差し置くことができる。

(公示送達)

第4条 文書の送達は,これを受けるべき者の所在が知れないとき,その他文書を送達することができないときは,公示の方法によつて行うことができる。

2 公示の方法による送達は,人事委員会が当該文書を保管し,いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を茨城県報に掲載することにより行うものとする。この場合においては,掲載された日から14日を経過した時に当該文書の送達があつたものとみなす。

第2章 代理人

(代理人)

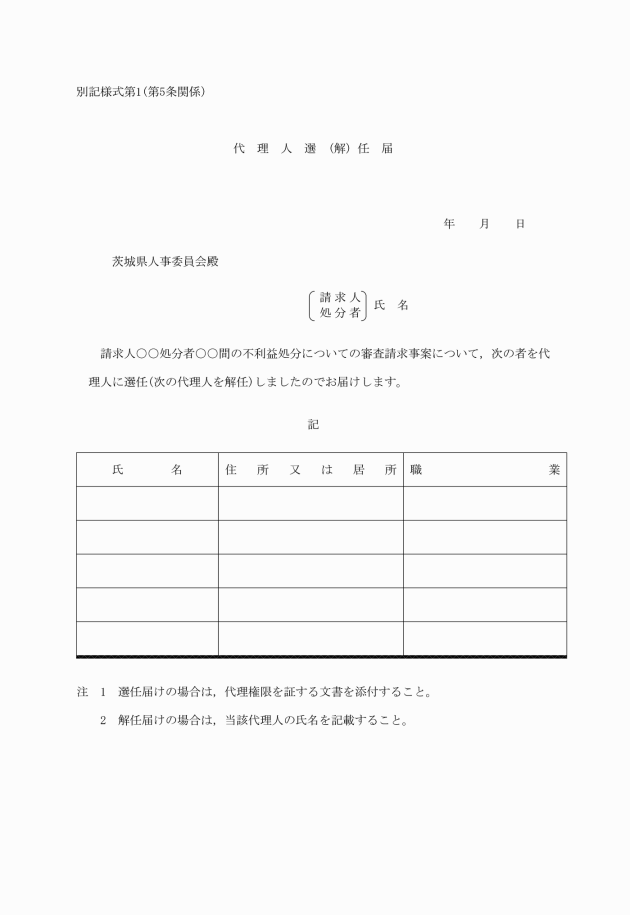

第5条 当事者は,必要があるときは,いつでも代理人を選任し及び解任することができる。

2 当事者は,代理人を選任し又は解任したときは,すみやかにその旨を別記様式第1により人事委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定による代理人の選任に係る届け出には,代理権限を証する文書を添付しなければならない。

(代理人の数の制限)

第6条 人事委員会は,審査を行うについて,その円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため,特に必要があると認める場合は,代理人の数を制限することができる。

(平28人委規則12・一部改正)

(代理人の権限)

第7条 代理人は,当事者のために,その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし,審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行つた行為は,当事者が直ちに取り消し,又は訂正したときは,その効力を失う。

(主任代理人)

第8条 当事者は,2人以上の代理人を選任したときは,そのうち1人を主任代理人に指定しなければならない。

2 当事者は,主任代理人を変更することができる。

3 当事者は,口頭審理期日に主任代理人が出席できない場合は,当該口頭審理に係る審理行為に関する主任代理人を臨時に指定することができる。

4 前3項の規定により指定又は変更した場合においては,その旨を人事委員会に届け出なければならない。

5 主任代理人は,代理人に対する文書の送達について他の代理人を代表する。

6 主任代理人以外の代理人は,口頭審理においては,主任代理人の同意がなければ,申立,質問,尋問,陳述その他の審理上の行為をすることができない。

第3章 審査請求

(審査請求)

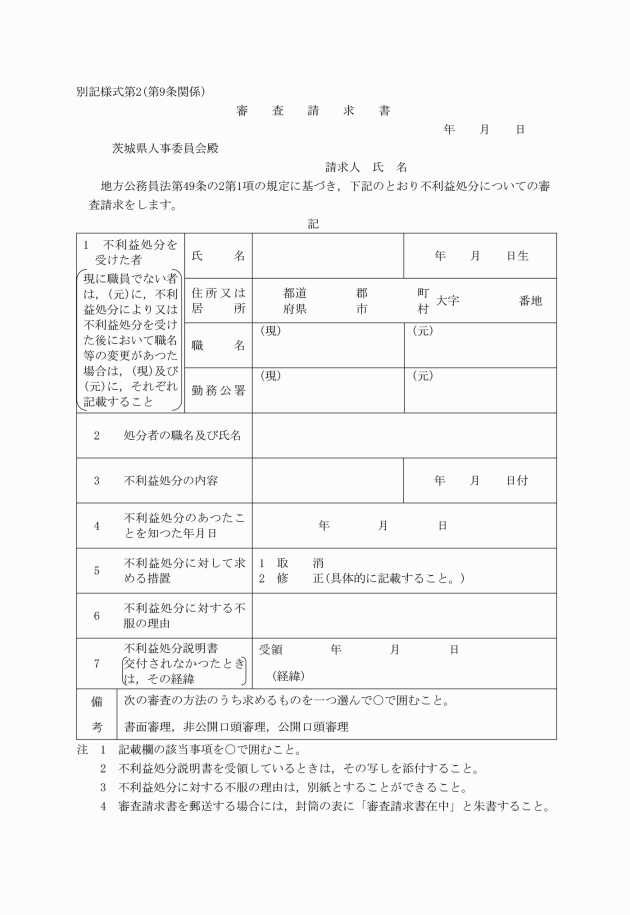

第9条 不利益処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は,審査請求書正副2通を人事委員会に提出してしなければならない。

(1) 不利益処分を受けた者の氏名,住所,生年月日,職及び勤務公署

(2) 不利益処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び勤務公署

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 不利益処分の内容及び不利益処分を受けた年月日

(5) 不利益処分があつたことを知つた年月日

(6) 不利益処分に対し求める措置

(7) 不利益処分に対する不服の理由

(8) 法第49条第1項又は第3項の規定により交付を受けた説明書(以下「不利益処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし,不利益処分説明書が交付されなかつたときは,その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には,不利益処分説明書を受領しているときは,その写しを添付しなければならない。

4 審査請求書の第2項第1号の記載事項に変更が生じた場合には,すみやかに当該変更事項を人事委員会に文書により届け出なければならない。

(令3人委規則12・一部改正)

(審査請求の受理及び却下)

第10条 審査請求書が提出されたときは,人事委員会は,その記載事項,請求人の資格及び審査請求の提出期限その他の事項について調査し,審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。

2 前項に規定する調査の結果,審査請求書に不備の点があると認められるときは,人事委員会は,相当の期間を定めて,請求人にその補正を命ずることができる。ただし,不備の点が軽微であつて,事案の内容に影響がないものと認められるときは,人事委員会は,職権でこれを補正することができる。

3 請求人が,前項の補正命令に従わなかつた場合には,人事委員会は,審査請求を却下することができる。

4 人事委員会は,審査請求を受理すべきものと決定したときは,その旨を当事者本人に通知するとともに,処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。

5 人事委員会は,審査請求を却下すべきものと決定したときは,その旨を請求人に通知するものとする。

(審理の計画的進行)

第10条の2 当事者及び代理人並びに人事委員会は,円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため,審理において,相互に協力するとともに,審理の計画的な進行を図らなければならない。

(平28人委規則12・追加)

(審査の併合又は分離)

第11条 人事委員会は,当事者の申請又は職権により,同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することが適当であると認めるときは,これを併合して審査することができる。

2 人事委員会は,必要があると認めるときは,前項の規定により併合した事案を分離して審査することができる。

3 前2項の規定により審査を併合し,又は分離して行う場合においては,人事委員会は,その旨を当事者に通知するものとする。

(代表者)

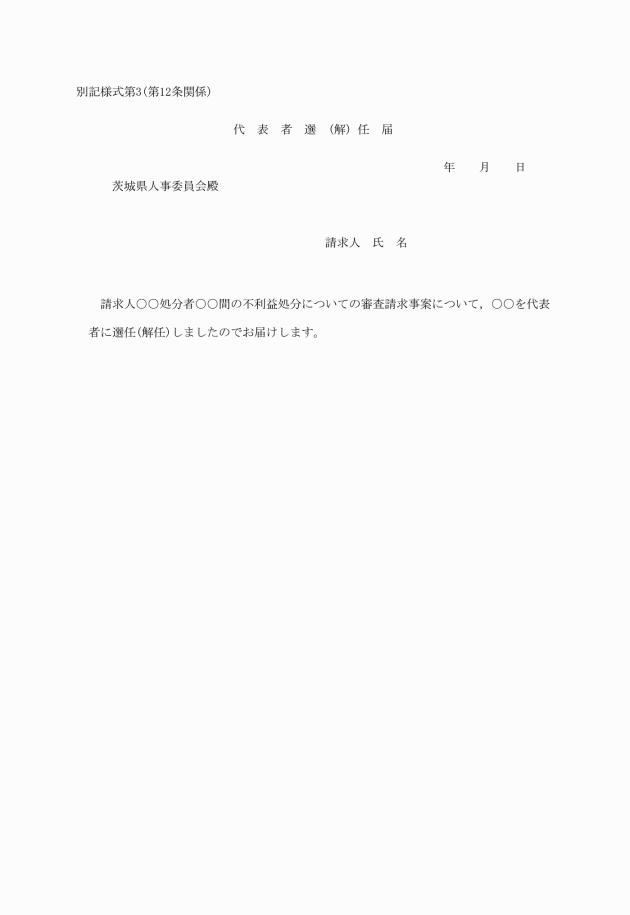

第12条 審査の併合に係る事案の請求人(以下この条において「併合事案に係る請求人」という。)は,それらのうちから代表者1名を選任し及び解任することができる。

2 併合事案に係る請求人が代表者を選任し又は解任したときは,速やかにその旨を別記様式第3により人事委員会に届け出なければならない。

3 代表者は,併合事案に係る請求人のためにその事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし,審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 人事委員会の併合事案に係る請求人に対する通知その他の行為は,代表者が選任されている場合には,代表者にすれば足りるものとする。

(平28人委規則12・一部改正)

第4章 審査の手続

(口頭審理の請求及びその撤回)

第13条 請求人は,審査が終了するまでは,いつでも口頭審理を請求し,又はその請求を撤回することができる。

2 前項の請求及びその撤回は,文書でしなければならない。

3 第1項の請求がない場合又はその請求が撤回された場合において,請求人の申立てがあつたときは,人事委員会は,その者に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

(答弁書)

第14条 人事委員会は,書面審理を行う場合において,必要があると認めるときは,処分者に対し,相当の期間を定めて,不利益処分の理由に関する具体的な説明及び請求人の主張に対する答弁を記載した正副2通の答弁書の提出を求めるものとする。

2 処分者は,答弁書に,必要と認める資料を添付することができる。

3 人事委員会は,答弁書が提出された場合には,請求人にその副本を送付するものとする。

(反論書)

第15条 人事委員会は,書面審理を行う場合において,必要があると認めるときは,請求人に対し,相当の期間を定めて,処分者の主張に対する認否及び反論を記載した正副2通の反論書の提出を求めるものとする。

2 請求人は,反論書に,必要と認める資料を添付することができる。

3 人事委員会は反論書が提出された場合には,処分者にその副本を送付するものとする。

(当事者に対する質問及び立証の要求)

第16条 人事委員会は,必要があると認めるときは,当事者に質問し又は立証を求めることができる。

(準備手続)

第17条 人事委員会は,必要があると認めるときは,口頭審理の準備手続を行うことができる。

2 当事者は,準備手続において,次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日の予定に関する事項

(2) 争点の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 人事委員会は,準備手続における協議のつど,準備手続調書を事務職員に作成させるものとする。準備手続調書には,人事委員会の委員(以下「委員」という。)が記名押印するものとする。

(口頭審理の期日)

第18条 口頭審理の期日は,人事委員会の委員長(以下「委員長」という。)が指定する。

2 当事者の一方及びその代理人が,ともにやむを得ない事由によつて指定された期日の口頭審理に出席できないときは,その期日の変更を申請することができる。この場合においては,口頭審理の期日前3日までに到達するように,理由を記載した口頭審理期日変更申請書を委員長に提出しなければならない。

3 委員長は,前項の申請が正当な理由に基づくものと認めるときは,新たな期日を指定しなければならない。

2 人事委員会が前項の規定により,文書の提出を求めた事項については,当事者は,当該文書に記載しなかつた事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に文書を提出しなかつたときも,同様とする。ただし,当該文書に記載できず,又は相当の期間内に文書を提出できなかつたことにつきやむを得ない事情があつたことを疎明したときは,この限りでない。

(発言の許可及び制限並びに秩序維持のための措置)

第20条 委員長は,口頭審理において,発言を許し,及び発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。

2 委員長は,口頭審理において,人事委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ,その他口頭審理における秩序を維持するため必要な措置をとることができる。

(平28人委規則12・一部改正)

(争われない主張)

第21条 当事者の一方,その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかつたとき,又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたと明白に認められるときは,相手方の主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(口頭審理の終了に際し委員長が行うべき措置)

第22条 委員長は,口頭審理を終了させる前に,当事者に対して最終陳述をし,かつ,必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

(審理調書)

第23条 人事委員会は,審理のつど,次に掲げる事項を記載した審理調書を事務職員に作成させるものとする。審理調書には,審理を担当した委員が記名押印するものとする。

(1) 事案の表示

(2) 審理を行つた委員の氏名

(3) 審理の内容の概要

(4) 口頭審理を指揮した者

(5) 口頭審理に出席した当事者及び代理人の氏名

(6) 口頭審理の場所及び日時

(7) 口頭審理を公開したこと又は公開しなかつたこと

(8) その他必要と認める事項

第5章 証拠調べ

(証人を出席させるための承認申請)

第24条 当事者は,人事委員会の承認を得て,その指名する者を証人として出席させることができる。

2 前項の承認を申請する場合は,次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

(1) 証人の氏名,住所,生年月日及び職業

(2) 証言を求めようとする事項

(証拠資料の提出)

第25条 当事者その他その事案に関係を有する者は,証拠書類及び証拠物(以下「証拠資料」という。)を人事委員会に提出することができる。

(証拠資料の却下)

第26条 人事委員会は,前条の規定により証拠資料が提出された場合において,その必要がないと認めるときは,これを却下することができる。

(証拠調べの申請)

第27条 当事者は,人事委員会に対し,証人の尋問その他の証拠調べを申請することができる。

2 前項の証拠調べの申請は,証明しようとする事実その他必要な事項を記載した文書でしなければならない。

(証拠調べの申請の却下)

第28条 人事委員会は,前条の規定により証拠調べの申請があつた場合において,その証拠調べが不必要と認められるときは,その申請を却下することができる。

(職権による証拠調べ)

第29条 人事委員会は,必要があると認めるときは,職権で証拠調べをすることができる。

2 呼出状には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 証人の氏名及び住所

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出席しなかつた場合の法律上の制裁

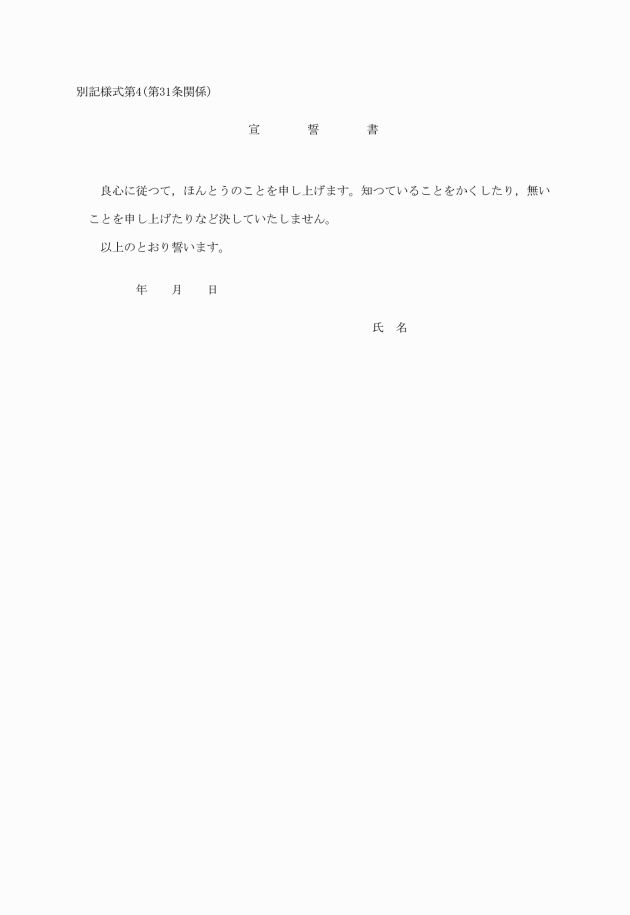

(証人の宣誓)

第31条 委員長は,証人に対して陳述を求めようとする場合においては,あらかじめ宣誓の趣旨を告げ,虚偽の陳述を行つた場合又は正当な理由がなくて証言を拒絶した場合の法律上の制裁を告げた上,宣誓を行わせなければならない。

(令3人委規則12・一部改正)

(証人の遮へいの措置)

第31条の2 委員長は,事案の性質,証人の心身の状態,証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により,証人が当事者,代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて,相当と認めるときは,当事者,代理人又は傍聴人と証人との間で,相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

2 前項の措置をとるに当たつては,当事者及び証人の意見を聴くものとする。

(平28人委規則12・追加)

(口述書の提出要求)

第32条 人事委員会は,必要があると認めるときは,証人に対し,口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。

2 口述書を提出させる場合は,次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

(1) 証人の氏名及び住所

(2) 提出すべき日時及び場所

(3) 証言に代えて求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は虚偽の事項を記載した口述書を提出した場合の法律上の制裁

(当事者尋問)

第33条 人事委員会は,当事者本人を尋問することができる。

(証人及び当事者本人の尋問)

第34条 証人及び当事者本人の尋問は,委員長が行うものとする。ただし,委員長は,必要があると認めるときは,当事者に行わせることができる。

(対質)

第35条 委員長は,必要があると認めるときは,当事者相互,当事者と証人又は証人相互の対質を命ずることができる。

(平28人委規則12・一部改正)

(鑑定)

第37条 人事委員会は,必要があると認めるときは,鑑定人に鑑定をさせることができる。

(証拠書類の提出要求)

第38条 人事委員会は,証拠書類を所持する者に,日時及び場所を指定してそれらの書類若しくはその写の提出を求めることができる。この場合には,その者に対し,正当な理由がなくてそれらの書類若しくはその写しを提出しなかつた場合又は虚偽の事項を記載したそれらの書類若しくはその写しを提出した場合の法律上の制裁を通知しなければならない。

第6章 審査の終了及び審査の結果執るべき措置

(審理の終了)

第38条の2 人事委員会は,この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは,審理を終了するものとする。

(2) 請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 人事委員会は,前2項の規定に基づき審理を終了したときは,速やかに,当事者にその旨を通知するものとする。

(平28人委規則12・追加)

(審査請求の取下げ)

第39条 請求人は,人事委員会が事案について,裁決を行うまでの間は,いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは,文書でその旨を人事委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあつた審査請求の部分については,初めから係属しなかつたものとみなす。

(審査の打切り)

第40条 人事委員会は,請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合又は処分者による不利益処分の取消,修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては,審査を打切り審査請求を棄却することができる。

(裁決)

第41条 人事委員会は,審査の結果に基づいて,すみやかに裁決を行い裁決書の原本を作成しなければならない。

2 裁決書の原本には,次の各号に掲げる事項を記載し,委員全員が記名押印しなければならない。

(1) 主文

(2) 事実及び争点

(3) 理由

(4) 裁決の年月日

3 人事委員会は,裁決書の正本を当事者本人に送達するものとする。この場合においては,再審の請求の権利がある旨をあわせて通知するものとする。

第7章 再審

(再審の請求)

第42条 当事者は,次に掲げる場合には,人事委員会に対し,人事委員会の裁決についての審査(以下「再審」という。)を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となつた証拠が,虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際,提出されなかつた新たな,かつ,重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事案について,判断の遺漏があつた場合

2 再審の請求は,裁決のあつた日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は,再審の請求をする者(以下「再審請求人」という。)が,再審請求書正副2通を人事委員会に提出してしなければならない。

4 再審請求書には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 再審請求人の氏名,住所及び生年月日(再審請求人が処分者であるときは,その職名及び氏名)

(2) 裁決の内容及び年月日

(3) 再審の請求をする理由

(4) 再審請求の年月日

5 再審請求書を提出する場合には,再審の請求をする理由を証明するに足りる資料を添付しなければならない。

(平17人委規則5・令3人委規則12・一部改正)

(職権による再審)

第43条 人事委員会は,前条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,職権により再審を行うことができる。

2 人事委員会は,職権により再審を行うことを決定したときは,当該決定に係る事案の当事者本人にその旨を通知しなければならない。

(再審の手続)

第44条 再審は,書面審理により行うものとする。

(再審の結果執るべき措置)

第45条 人事委員会は,再審の結果,最初の裁決を正当と認めるときは,これを確認するものとし,不当と認めるときは,最初の裁決を修正し,又はこれに代えて新たに裁決を行うものとする。

第8章 雑則

(審査及び再審の費用)

第46条 審査及び再審の費用は,次の各号に掲げるものを除くほか,それぞれ当事者及び再審当事者の負担とする。

(1) 人事委員会が職権で喚問した証人の宿泊料,旅費及び日当

(2) 人事委員会が職権で行つた証拠調べに関する費用

(3) 人事委員会が文書の送達に要した費用

(4) 人事委員会が審理場の借上げに要した費用

(雑則)

第47条 この規則の施行に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

付則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に係属している事案についてこの規則による改正前の規定によつてなされた手続は,この規則による改正後の相当規定によつてなされた手続とみなす。

付則(平成17年人委規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

付則(平成17年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の不利益処分についての審査請求に関する規則第42条第2項の規定は,この規則による改正前の職員の不利益処分についての審査請求に関する規則第42条第2項の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。

付則(平成28年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する処分についての審査請求であつてこの規則の施行前にされた処分に係るものについては,なお従前の例による。

付則(令和3年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3人委規則12・一部改正)

(令3人委規則12・一部改正)

(令3人委規則12・一部改正)

(令3人委規則12・一部改正)