○茨城県教育職員免許状規則

平成元年4月17日

茨城県教育委員会規則第5号

茨城県教育職員免許状規則を次のように定める。

茨城県教育職員免許状規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 出願の方法

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 普通免許状の出願(第6条―第12条の2)

第3節 特別免許状の出願(第13条・第14条)

第4節 臨時免許状の出願(第15条―第16条の2)

第5節 特殊教科教員免許状の出願(第17条・第18条)

第6節 外国の学校の卒業者等の検定の出願(第19条)

第7節 書換え又は再交付の出願(第20条)

第3章 単位の修得方法(第21条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第34条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第20条の規定に基づき,茨城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が授与及び管理する教育職員免許状等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則2・一部改正)

(関係法令の略称)

第2条 この規則においては,次の表の左欄に掲げる法令はそれぞれ右欄のようにいう。

教育職員免許法(昭和24年法律第147号) | 免許法 |

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号) | 改正法 |

教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号) | 施行法 |

教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号) | 免許法施行規則 |

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号) | 改正省令 |

教育職員免許法施行法施行規則(昭和29年文部省令第27号) | 施行法施行規則 |

旧国民学校令(昭和16年勅令第148号),旧教員免許令(明治33年勅令第134号)又は旧幼稚園令(大正15年勅令第74号) | 旧令 |

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号) | 介護等体験特例法 |

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号) | 介護等体験特例法施行規則 |

(平10教委規則8・平12教委規則2・平21教委規則2・令元教委規則4・令4教委規則9・一部改正)

第2章 出願の方法

第1節 通則

(出願)

第3条 免許状の授与を受けようとする者は,免許状の種類ごとに願い出なければならない。

(平12教委規則2・一部改正)

(共通する添付書類)

第4条 同時に2種類以上の免許状の授与を受けようとする者は,願書に互いにその旨を記し,それぞれ必要な書類を添付するものとする。ただし,個人事項証明書又は戸籍抄本(日本国籍を有しない者にあっては,国籍を証明できる書類とする。以下同じ。)は,1通を除き,その写しを添付すれば足りるものとする。

(平12教委規則2・全改,平21教委規則2・令元教委規則4・一部改正)

(現職教員の書類の省略)

第5条 免許状の授与を受けようとする者が,現に教育職員であつて,県教育委員会又は茨城県知事(以下「県知事」という。)から授与された免許状を有するときは,その免許状の写しをもつて,提出すべき書類のうち宣誓書に替えることができる。

(平12教委規則2・令元教委規則4・一部改正)

第2節 普通免許状の出願

(大学又は養護教諭指定養成機関の卒業(修了)者の出願)

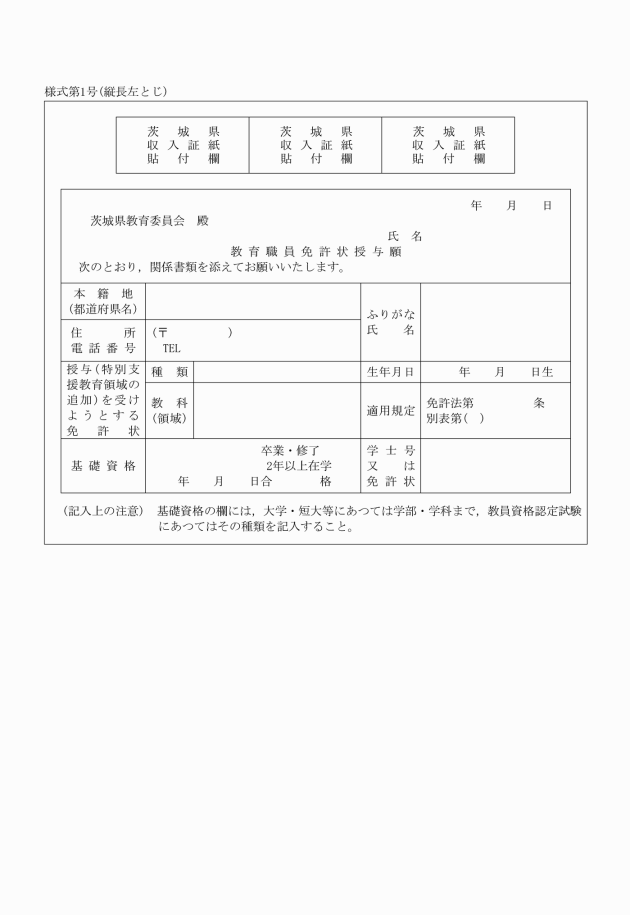

第6条 免許法第5条第1項の規定により,教諭,養護教諭又は栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願(様式第1号)

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

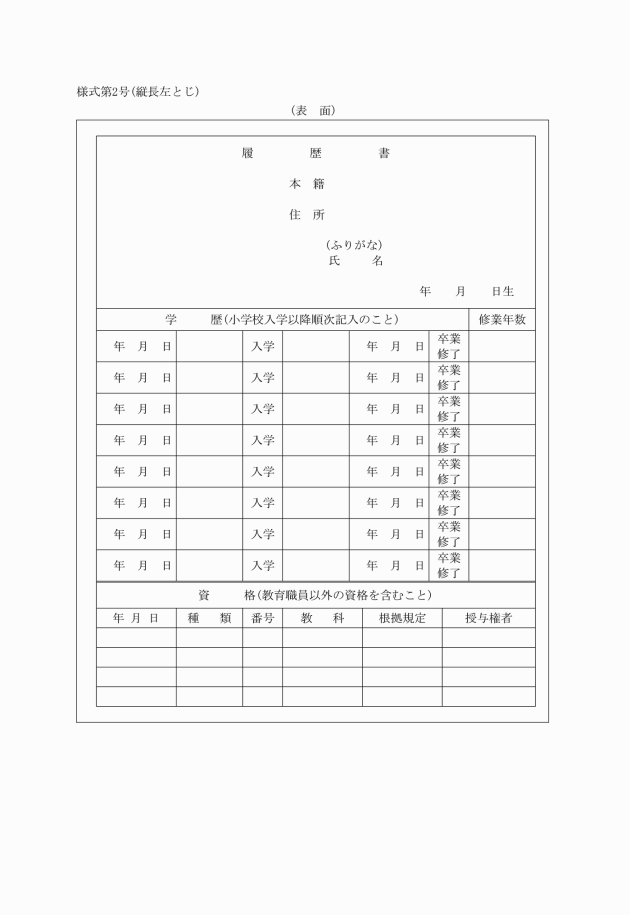

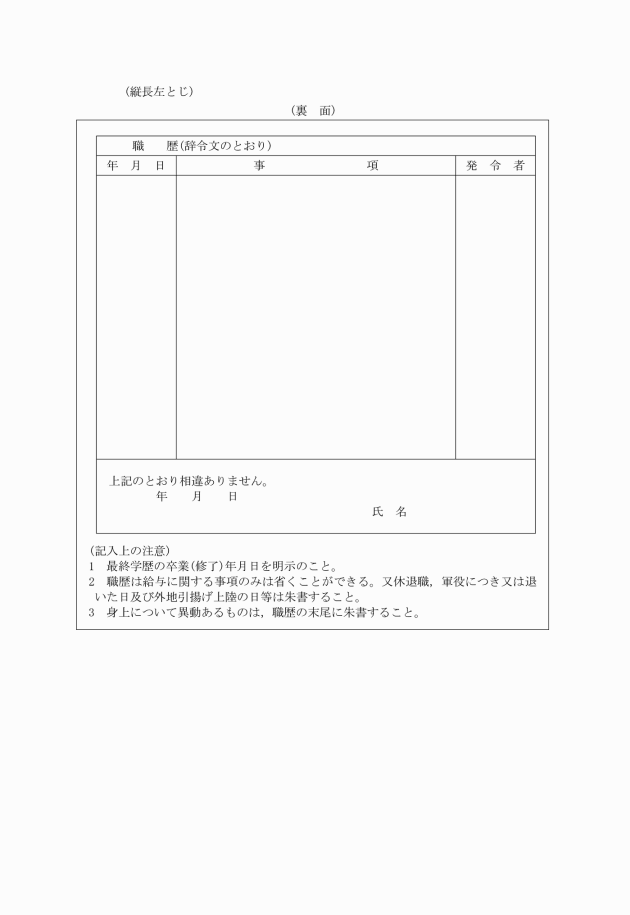

(3) 履歴書(様式第2号)

(4) 基礎資格に関する証明書

(5) 学力に関する証明書

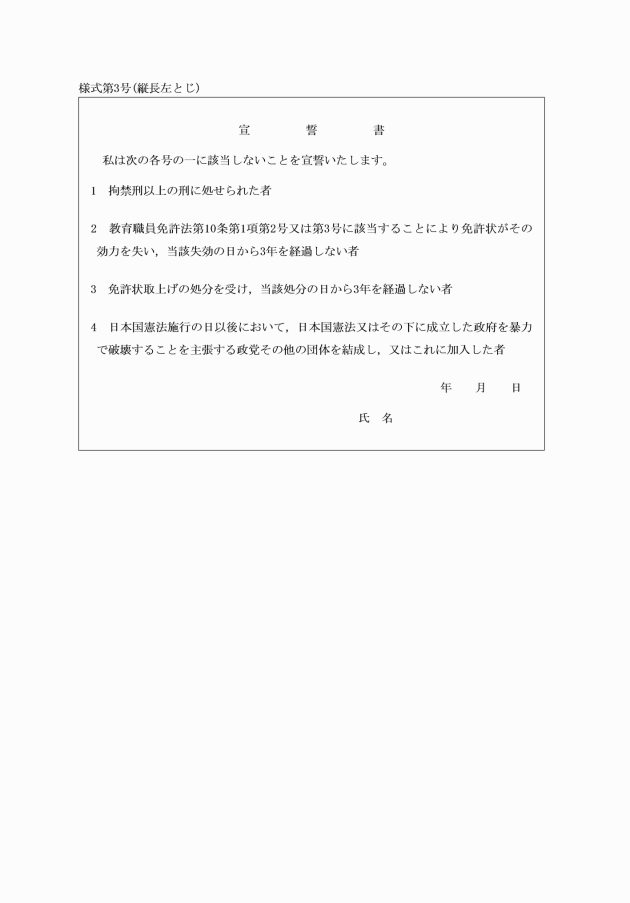

(6) 宣誓書(様式第3号)

(7) 介護等体験特例法の規定による介護等の体験に関する次の書類のうち必要なもの

ア 介護等体験特例法第2条第1項の規定により介護等の体験を要する場合にあっては,介護等体験特例法施行規則第4条第1項に規定する介護等の体験に関する証明書

イ 介護等体験特例法第2条第3項の規定により介護等の体験を要しない場合にあっては,その要件を満たすことを証明する書類

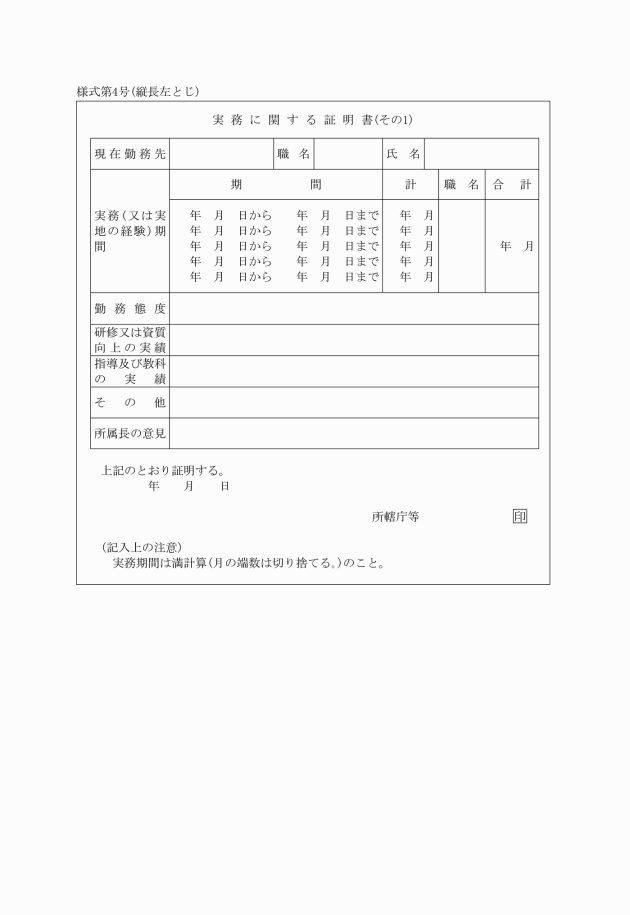

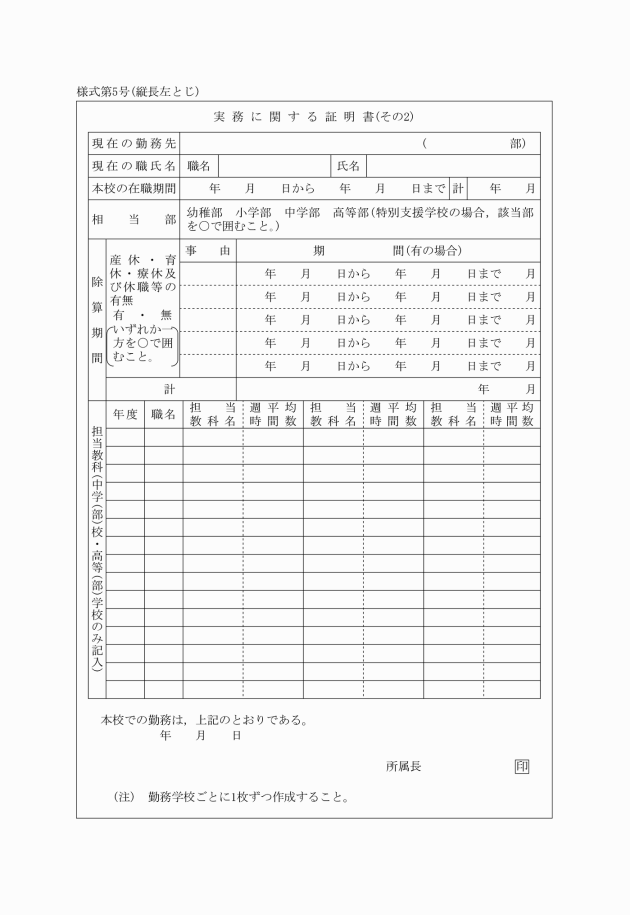

2 教員等の実務経験を有する者が,免許法施行規則第2条の表備考第9号,第4条の表備考第8号,第7条の表備考第4号及び第9条の表備考第3号の規定により教育実習,心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習及び養護実習の単位に替えて他の各教科の指導法に関する科目(幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては保育内容の指導法に関する科目),教諭の教育の基礎的理解に関する科目等又は養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得したときは,実務に関する証明書(その1)(様式第4号)及び実務に関する証明書(その2)(様式第5号)(以下これらを「実務に関する証明書」という。)を提出しなければならない。

(平10教委規則8・平12教委規則2・平17教委規則2・平21教委規則2・平26教委規則3・平30教委規則11・令元教委規則4・一部改正)

(現職教員等講習会修了者の出願)

第6条の2 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号)附則第2項又は附則第3項の規定により,情報又は福祉の教科についての高等学校教諭1種免許状の授与を受けようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 履歴書

(3) 有する高等学校教諭の免許状の写し(授与権者が県教育委員会及び県知事以外の場合は,教育職員免許状授与証明書)

(4) 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成12年文部省令第47号)附則第6項又は第8項に定める情報又は福祉の教科に関する講習の修了証

(平12教委規則22・追加)

(教員資格認定試験に合格した者の出願)

第7条 免許法第16条又は第16条の4の規定により,教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 教員資格認定試験に合格した旨の証明書

(5) 宣誓書

(平12教委規則2・平21教委規則2・令元教委規則4・令4教委規則9・一部改正)

(国立工業教員養成所の卒業者の出願)

第8条 免許法附則第8項の規定により,工業の教科についての高等学校教諭1種免許状の授与を受けようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所に3年以上在学し所定の課程を終えて卒業した旨の証明書

(5) 宣誓書

(平12教委規則2・平21教委規則2・平26教委規則3・令元教委規則4・一部改正)

(旧令による教員免許状を有する者の出願)

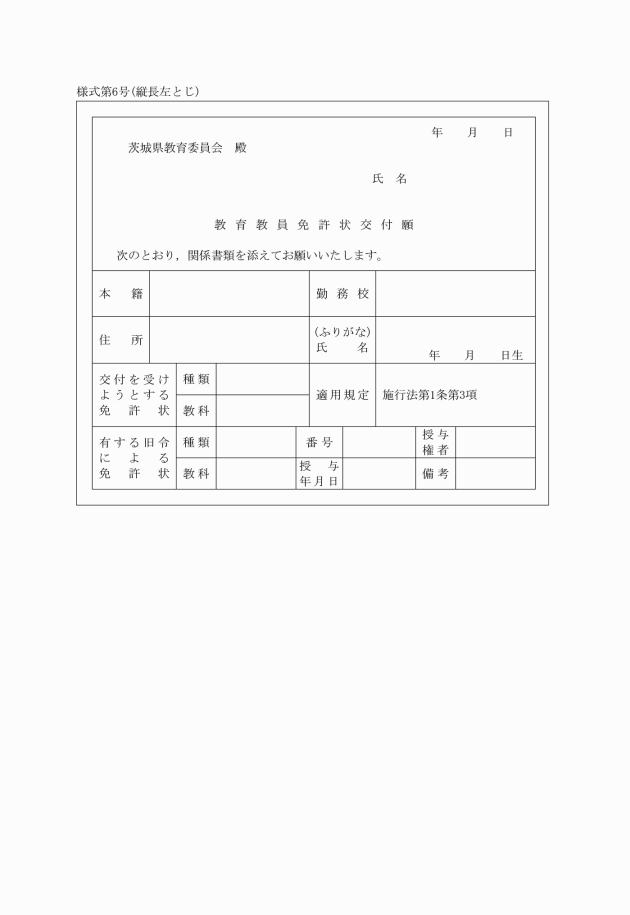

第9条 旧令による教員免許状を有する者が,施行法第1条第3項の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状の交付を受けようとするときは,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状交付願(様式第6号)

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 旧令による教員免許状の授与証明書

(5) 出願教科に関する証明書

(6) 宣誓書

(1) 国民学校本科教員免許状を有し,中学校教諭の普通免許状の交付を受けようとする者

(2) 旧令による教員免許状(国民学校本科教員免許状を除く。)に記載された科目に相当する教科以外の教科につき免許状の交付を受けようとする者

4 旧令による教員免許状に記載された科目に相当する教科は別に定める。

(平12教委規則2・平21教委規則2・令元教委規則4・一部改正)

(旧制学校の卒業者等の出願)

第10条 施行法第2条第1項の表の上欄に該当する者が,その下欄の教諭又は養護教諭の普通免許状の授与を受けるために教育職員検定を願い出ようとするときは,次に掲げる書類を提出しなければならない。

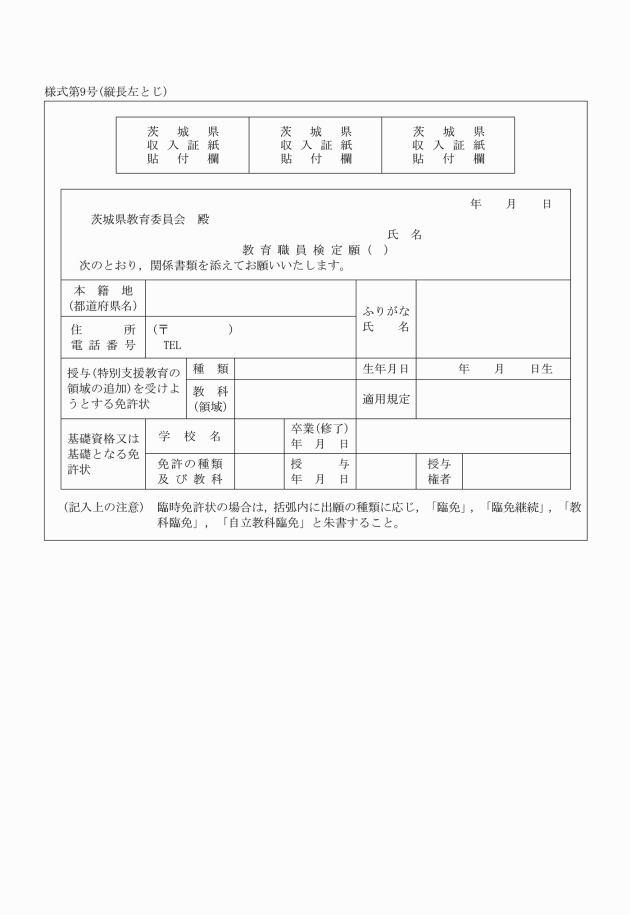

(1) 教育職員検定願(様式第9号)

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

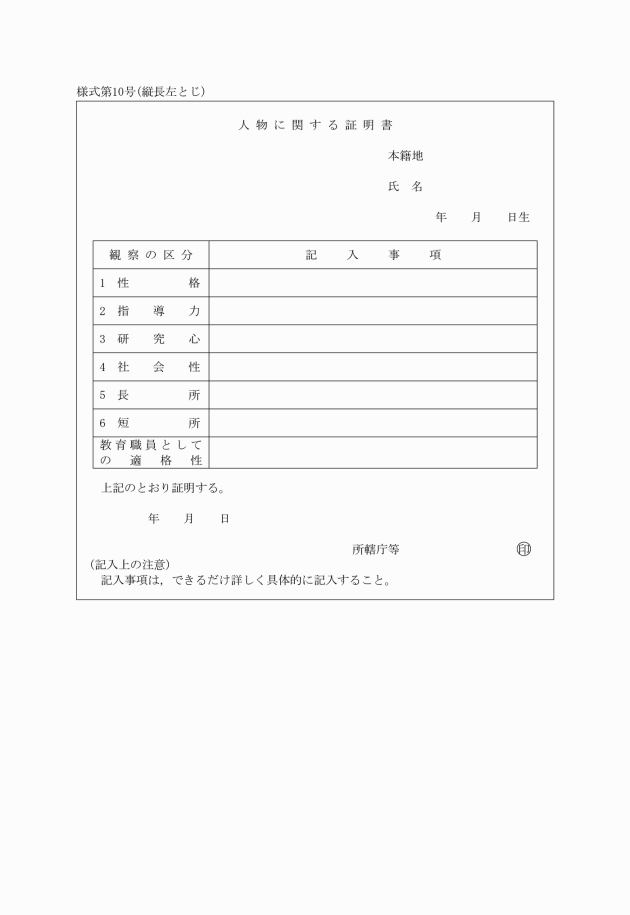

(4) 人物に関する証明書(様式第10号)(所轄庁,学校法人等の理事長等,出身学校長等の証明するもの。以下同じ。)

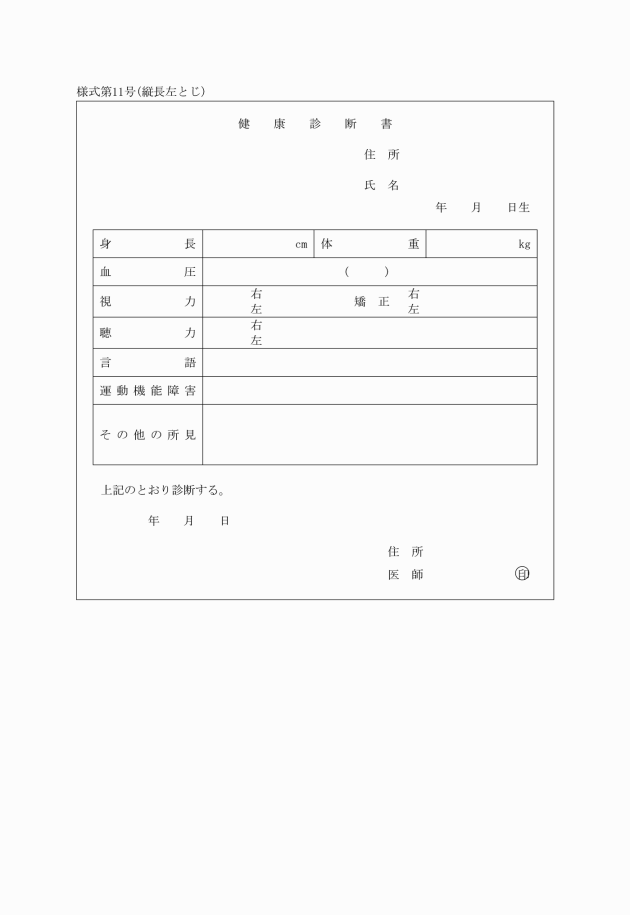

(5) 健康診断書(様式第11号)

(6) 基礎資格に関する次の証明書のうち必要なもの

ア 学校の卒業(修了)証明書及び学業成績証明書

イ 旧令による教員免許状の授与証明書

ウ 実務に関する証明書

エ 学位証明書

オ 在職証明書

カ 資格証明書

キ その他県教育委員会が必要と認めた証明書

(7) 出願教科に関する学業成績証明書又は相当する学校における出願教科の教育成績証明書

(8) 宣誓書

2 前項第7号の書類を必要とする者は,中学校又は高等学校の教諭の免許状の授与を受けようとするものとする。

3 中学校又は高等学校の教諭の免許状の教科については,施行法施行規則第2条に規定する基準により別に定める。

(平12教委規則2・平21教委規則2・平26教委規則3・令元教委規則4・一部改正)

(免許状の検定の出願)

第11条 免許法第6条第2項又は免許法附則第5項,第9項若しくは第17項の規定により,教諭,養護教諭又は栄養教諭の免許状の授与を受けるために教育職員検定を願い出ようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 人物に関する証明書

(5) 健康診断書

(6) 基礎免許状の写し(授与権者が県教育委員会及び県知事以外の場合は,教育職員免許状授与証明書)又は基礎資格に関する証明書

(7) 学力に関する証明書

(8) 学校の卒業(修了)証明書又は旧令による免許状の写し

(9) 実務に関する証明書

(10) 宣誓書

2 前項第8号の書類を必要とする者は,施行法第1条又は第2条の規定により基礎免許状の交付又は授与を受けている者とする。

(平12教委規則2・平17教委規則2・平21教委規則2・平26教委規則3・令元教委規則4・一部改正)

(他教科の検定の出願)

第12条 免許法第6条第3項の規定により,他の教科について教諭の免許状の授与を受けるために教育職員検定を願い出ようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 人物に関する証明書

(5) 健康診断書

(6) 基礎免許状の写し(授与権者が県教育委員会及び県知事以外の場合は,教育職員免許状授与証明書)

(7) 学力に関する証明書

(8) 宣誓書

(平12教委規則2・平21教委規則2・令元教委規則4・一部改正)

(特別支援教育領域の追加の出願)

第12条の2 免許法第5条の2第3項及び免許法施行規則第7条第3項の規定により,特別支援学校教諭の免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 学力に関する証明書

(5) 宣誓書

(6) 所持免許状

2 免許法第5条の2第3項及び免許法施行規則第7条第5項の規定により,特別支援学校教諭の免許状に新教育領域の追加の定めを受けるために教育職員検定を願い出ようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 人物に関する証明書

(5) 健康診断書

(6) 所持免許状

(7) 学力に関する証明書

(8) 実務に関する証明書

(9) 宣誓書

(平26教委規則3・追加,令元教委規則4・一部改正)

第3節 特別免許状の出願

(特別免許状の検定の出願)

第13条 免許法第5条第2項の規定により,教諭の特別免許状の授与を受けるために教育職員検定を願い出ようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 健康診断書

(5) 特別免許状推薦書

(6) 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者であることの証明書

(7) 宣誓書

(平4教委規則1・平12教委規則2・平15教委規則9・平21教委規則2・令元教委規則4・令4教委規則9・一部改正)

(検定の方法)

第14条 県教育委員会は,前条の規定による出願があつた場合は,学校教育に関し学識経験を有する者その他の免許法施行規則第65条の4に定める者の意見を聴いた上で,教育職員検定を行う。

(平12教委規則2・平17教委規則2・一部改正)

第4節 臨時免許状の出願

(旧令による教員免許状を有する者の出願)

第15条 旧令による教員免許状を有する者が,施行法第1条第3項の規定により臨時免許状の交付を受けようとするときは,第9条第1項各号の書類を提出するものとする。

(平12教委規則2・一部改正)

(臨時免許状の検定の出願)

第16条 免許法第5条第5項又は施行法第2条第1項の規定により,臨時免許状の授与を受けるために教育職員検定を願い出ようとする者は,次に掲げる書類(施行法第2条第1項の規定による場合は,第9号の書類を除く。)を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 基礎資格となる学校の卒業(修了)証明書又は所要資格の証明となる書類

(5) 人物に関する証明書

(6) 学業成績証明書又は実務に関する証明書

(7) 健康診断書

(8) 宣誓書

2 臨時免許状の有効期間の満了後も引き続いてその職に就こうとする者は,前項の規定にかかわらず,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 人物に関する証明書

(3) 実務に関する証明書

(4) 有する臨時免許状の写し

(5) 健康診断書

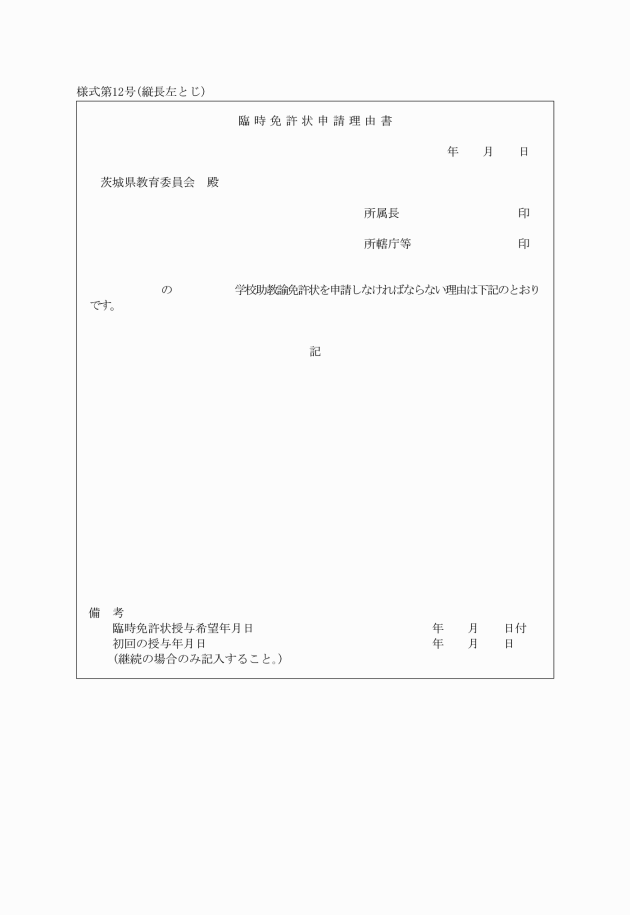

(6) 所轄庁等の作成する臨時免許状申請理由書

3 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者が,他の教科について臨時免許状の授与を受けようとするときは,第1項の規定にかかわらず,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 基礎免許状の写し(授与権者が県教育委員会及び県知事以外の場合は,教育職員免許状授与証明書)

(3) 学業成績証明書

(4) 所轄庁等の作成する臨時免許状申請理由書

(平12教委規則2・平21教委規則2・平26教委規則3・令元教委規則4・令4教委規則9・一部改正)

(臨時免許状の特別支援教育領域の追加の出願)

第16条の2 免許法第5条の2第3項の規定により,特別支援学校助教諭免許状に新教育領域の追加の定めを受けるために教育職員検定を願い出ようとする者は,前条第1項各号の書類及び所持免許状を提出しなければならない。

(平26教委規則3・追加)

第5節 特殊教科教員免許状の出願

(自立教科の普通免許状の出願)

第17条 免許法第17条の規定により,自立教科の普通免許状の授与又は教育職員検定を願い出ようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願又は教育職員検定願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 基礎資格となる学校の卒業(修了)証明書

(5) 人物に関する証明書

(6) 学力に関する証明書(必要とするものに限る。)

(7) 実務に関する証明書

(8) 健康診断書

(9) 基礎免許状の写し(授与権者が県教育委員会及び県知事以外の場合は,教育職員免許状授与証明書)

(10) 資格証明書の写し

(11) 教員資格認定試験に合格した旨の証明書

(12) 宣誓書

2 前項第4号の書類を必要とする者は,自立教科教員養成機関を卒業又は修了をもつて授与を受けようとするものとする。

4 第1項第10号の書類を必要とする者は,理療又は理容の教科について願い出ようとするものとする。

(平12教委規則2・平19教委規則6・平21教委規則2・令元教委規則4・一部改正)

(自立教科の臨時免許状の出願)

第18条 免許法第17条の規定により自立教科の臨時免許状の授与を受けるために教育職員検定を願い出ようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 基礎資格となる学校の卒業(修了)証明書又は所要資格の証明となる書類

(5) 人物に関する証明書

(6) 健康診断書

(7) 学業成績証明書

(8) 宣誓書

(9) 所轄庁等の作成する臨時免許状申請理由書

(平12教委規則2・平19教委規則6・平21教委規則2・平26教委規則3・令元教委規則4・一部改正)

第6節 外国の学校の卒業者等の検定の出願

(外国の学校の卒業者等の検定の出願)

第19条 免許法第18条の規定により,各相当の免許状の教育職員検定を願い出ようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 履歴書

(4) 人物に関する証明書

(5) 健康診断書

(6) 外国の免許状を有する者は授与証明書又は写し

(7) 外国の学校を卒業又は修了した者はその証明書及び学業成績証明書

(8) 出願教科に関する証明書

(9) 宣誓書

(10) その他県教育委員会が必要と認めた書類

(平12教委規則22・平21教委規則2・令元教委規則4・一部改正)

第7節 書換え又は再交付の出願

(書換え又は再交付の出願)

第20条 免許法第15条の規定により免許状の書換え又は再交付を願い出ようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

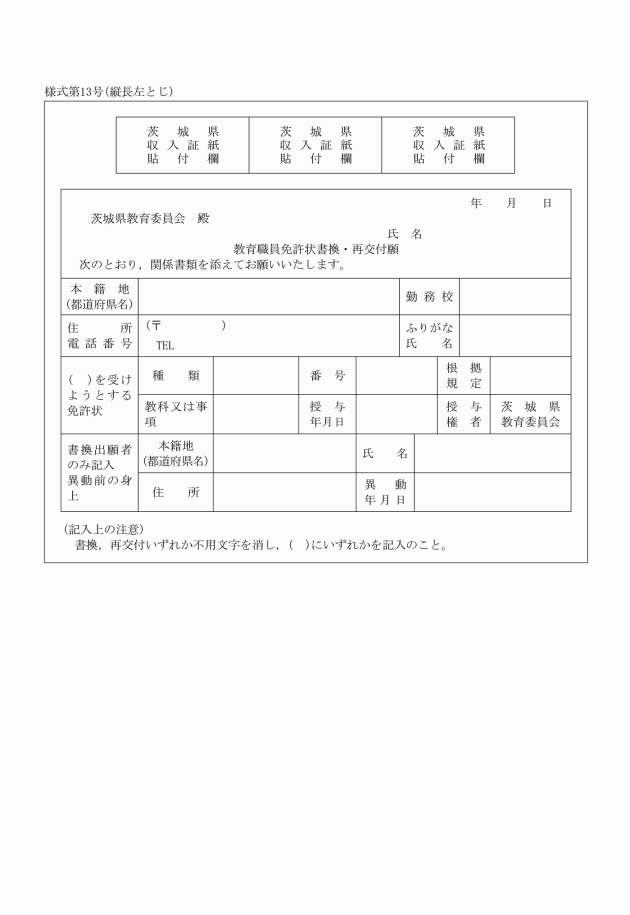

(1) 教育職員免許状書換え又は再交付願(様式第13号)

(2) 書換えの場合は個人事項証明書又は戸籍抄本及び免許状

(3) 再交付の場合は,破損の理由によるものは理由書及び免許状,紛失の理由によるものは相当官公署の作成した証明書

(平12教委規則22・平21教委規則2・一部改正)

第3章 単位の修得方法

(相当学校教諭1種又は2種免許状授与に係る単位修得)

第21条 免許法別表第3により上級免許状の授与を受けようとする者で,同表備考第7号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は,次に定めるところによる。

(1) 幼稚園教諭2種免許状を有する者が,幼稚園教諭1種免許状を取得する場合

在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

5 | 4 | 20 | 6 | 45 |

6 | 4 | 18 | 5 | 40 |

7 | 3 | 16 | 5 | 35 |

8 | 3 | 14 | 4 | 30 |

9 | 2 | 13 | 4 | 25 |

10 | 2 | 11 | 3 | 20 |

11 | 1 | 9 | 3 | 15 |

12 | 1 | 7 | 2 | 10 |

(2) 幼稚園助教諭免許状を有する者が,幼稚園教諭2種免許状を取得する場合

在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 最低修得単位数 |

6 | 5 | 30 | 45 |

7 | 4 | 27 | 40 |

8 | 4 | 24 | 35 |

9 | 3 | 21 | 30 |

10 | 3 | 18 | 25 |

11 | 2 | 15 | 20 |

12 | 2 | 12 | 15 |

13 | 1 | 9 | 10 |

(3) 小学校教諭2種免許状を有する者が,小学校教諭1種免許状を取得する場合

在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

5 | 4 | 21 | 5 | 45 |

6 | 4 | 19 | 5 | 40 |

7 | 3 | 17 | 4 | 35 |

8 | 3 | 15 | 4 | 30 |

9 | 2 | 13 | 3 | 25 |

10 | 2 | 11 | 3 | 20 |

11 | 1 | 9 | 2 | 15 |

12 | 1 | 7 | 2 | 10 |

(4) 小学校助教諭免許状を有する者が,小学校教諭2種免許状を取得する場合

在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

6 | 4 | 29 | 2 | 45 |

7 | 4 | 26 | 2 | 40 |

8 | 3 | 23 | 2 | 35 |

9 | 3 | 20 | 2 | 30 |

10 | 2 | 17 | 1 | 25 |

11 | 2 | 14 | 1 | 20 |

12 | 1 | 11 | 1 | 15 |

13 | 1 | 8 | 1 | 10 |

(5) 中学校教諭2種免許状を有する者が,中学校教諭1種免許状を取得する場合

在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

5 | 10 | 16 | 4 | 45 |

6 | 9 | 14 | 4 | 40 |

7 | 8 | 13 | 3 | 35 |

8 | 7 | 11 | 3 | 30 |

9 | 6 | 10 | 3 | 25 |

10 | 5 | 8 | 3 | 20 |

11 | 4 | 7 | 2 | 15 |

12 | 3 | 5 | 2 | 10 |

(6) 中学校助教諭免許状を有する者が,中学校教諭2種免許状を取得する場合

在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

6 | 10 | 21 | 4 | 45 |

7 | 9 | 19 | 4 | 40 |

8 | 8 | 17 | 3 | 35 |

9 | 7 | 15 | 3 | 30 |

10 | 6 | 12 | 2 | 25 |

11 | 5 | 10 | 2 | 20 |

12 | 4 | 8 | 1 | 15 |

13 | 3 | 6 | 1 | 10 |

(7) 高等学校助教諭免許状を有する者が,高等学校教諭1種免許状を取得する場合

在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

5 | 10 | 12 | 8 | 45 |

6 | 9 | 11 | 7 | 40 |

7 | 8 | 10 | 7 | 35 |

8 | 7 | 9 | 6 | 30 |

9 | 6 | 7 | 5 | 25 |

10 | 5 | 6 | 4 | 20 |

11 | 4 | 5 | 4 | 15 |

12 | 3 | 4 | 3 | 10 |

備考

大学に2年以上在学し,62単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者で,免許法第5条第6項の規定により高等学校助教諭免許状の授与を受けたものであり,かつ,大学又は高等専門学校において各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等について4単位以上を修得していないものであるときは,4単位に不足する単位数に12単位を加えた単位数を,各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位として修得しなければならない。

2 前項の規定の適用を受ける者のうち,免許法施行規則第12条の規定に該当するものの単位の修得方法は,次に定めるところによる。

(1) 幼稚園教諭2種免許状を有する者が,幼稚園教諭1種免許状を取得する場合

在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

3 | 2 | 12 | 6 | 25 |

4 | 2 | 10 | 5 | 20 |

5 | 1 | 9 | 3 | 15 |

6 | 1 | 7 | 2 | 10 |

(2) 小学校教諭2種免許状を有する者が,小学校教諭1種免許状を取得する場合

在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

3 | 2 | 13 | 5 | 25 |

4 | 2 | 11 | 4 | 20 |

5 | 1 | 9 | 3 | 15 |

6 | 1 | 7 | 2 | 10 |

(3) 中学校教諭2種免許状を有する者が,中学校教諭1種免許状を取得する場合

在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

3 | 6 | 10 | 4 | 25 |

4 | 5 | 8 | 3 | 20 |

5 | 4 | 7 | 3 | 15 |

6 | 3 | 5 | 2 | 10 |

(4) 高等学校助教諭免許状を有する者が,高等学校教諭1種免許状を取得する場合

在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

3 | 5 | 7 | 8 | 25 |

4 | 4 | 6 | 6 | 20 |

5 | 4 | 5 | 5 | 15 |

6 | 3 | 4 | 3 | 10 |

3 第1項の規定の適用を受ける者のうち,教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第8項に規定する高等学校助教諭免許状を有する者が,高等学校教諭1種免許状を取得する場合の単位の修得方法は,次に定めるところによる。

(1) 免許法施行規則附則第14項の適用を受ける者の場合

在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

10 | 20 | 24 | 16 | 90 |

11 | 19 | 23 | 15 | 85 |

12 | 18 | 22 | 14 | 80 |

13 | 17 | 20 | 14 | 75 |

14 | 16 | 19 | 13 | 70 |

15 | 15 | 18 | 12 | 65 |

16 | 14 | 17 | 11 | 60 |

17 | 13 | 15 | 10 | 55 |

18 | 12 | 14 | 10 | 50 |

19 | 10 | 13 | 9 | 45 |

20 | 9 | 12 | 8 | 40 |

21 | 8 | 10 | 7 | 35 |

22 | 7 | 9 | 6 | 30 |

23 | 6 | 8 | 5 | 25 |

24 | 5 | 7 | 5 | 20 |

25 | 4 | 5 | 4 | 15 |

26 | 3 | 4 | 4 | 10 |

(2) 免許法施行規則附則第38項及び第39項の適用を受ける者の場合

基礎資格 | 在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

看護師養成施設(3年制)卒業 | 4 | 10 | 12 | 8 | 45 |

5 | 9 | 11 | 7 | 40 | |

6 | 8 | 10 | 7 | 35 | |

7 | 7 | 9 | 6 | 30 | |

8 | 6 | 7 | 5 | 25 | |

9 | 5 | 6 | 4 | 20 | |

10 | 4 | 5 | 4 | 15 | |

11 | 3 | 4 | 3 | 10 | |

看護師養成施設(2年制)卒業 | 6 | 13 | 16 | 11 | 60 |

7 | 12 | 15 | 10 | 55 | |

8 | 11 | 14 | 9 | 50 | |

9 | 10 | 12 | 9 | 45 | |

10 | 9 | 11 | 8 | 40 | |

11 | 8 | 10 | 7 | 35 | |

12 | 7 | 9 | 6 | 30 | |

13 | 6 | 8 | 5 | 25 | |

14 | 5 | 6 | 5 | 20 | |

15 | 4 | 5 | 4 | 15 | |

16 | 3 | 4 | 3 | 10 |

(平4教委規則1・全改,平10教委規則8・平12教委規則22・平14教委規則2・平17教委規則2・平20教委規則2・平21教委規則2・平26教委規則3・平30教委規則11・一部改正)

(中学校職業実習2種免許状授与に係る単位修得)

第22条 免許法別表第5により中学校の職業実習についての教諭の2種免許状を受けようとする者で,同表備考第3号の適用を受ける者の単位の修得方法は,次に定めるところによる。

在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 最低修得単位数 |

6 | 10 | 10 | 20 |

7 | 8 | 7 | 15 |

8 | 5 | 5 | 10 |

(平4教委規則1・平30教委規則11・一部改正)

第23条 削除

(平12教委規則22)

(養護教諭1種又は2種免許状授与に係る単位修得)

第24条 免許法別表第6により養護教諭の上級免許状の授与を受けようとする者で,免許法別表第3備考第7号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は,次に定めるところによる。

(1) 養護教諭2種免許状を有する者が,養護教諭1種免許状を取得する場合

在職年数 | 養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

3 | 8 | 6 | 2 | 20 |

4 | 7 | 5 | 1 | 15 |

5 | 5 | 4 | 1 | 10 |

(2) 養護助教諭免許状を有する者が,養護教諭2種免許状を取得する場合

在職年数 | 養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |

6 | 14 | 8 | 2 | 30 |

7 | 12 | 7 | 2 | 25 |

8 | 10 | 6 | 2 | 20 |

9 | 8 | 4 | 1 | 15 |

10 | 6 | 3 | 1 | 10 |

(平10教委規則8・全改,平12教委規則22・平21教委規則2・平30教委規則5・平30教委規則11・一部改正)

(栄養教諭1種免許状授与に係る単位修得)

第25条 免許法別表第6の2により栄養教諭の上級免許状の授与を受けようとする者で,免許法別表第3備考第7号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は,次に定めるところによる。

栄養教諭2種免許状を有する者が,栄養教諭1種免許状を取得する場合

在職年数 | 管理栄養士学校指定規則(昭和41年文部省・厚生省令第2号)別表第1に掲げる教育内容に係る科目 | 栄養に係る教育に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 最低修得単位数 |

3 | 32 | 2 | 6 | 40 |

4 | 27 | 2 | 6 | 35 |

5 | 23 | 2 | 5 | 30 |

6 | 18 | 2 | 5 | 25 |

7 | 15 | 2 | 3 | 20 |

8 | 10 | 2 | 3 | 15 |

9 | 5 | 2 | 3 | 10 |

(平17教委規則2・全改,平21教委規則2・平30教委規則5・平30教委規則11・一部改正)

(小学校若しくは中学校教諭2種免許状又は高等学校教諭1種免許状授与に係る単位修得)

第26条 免許法別表第8により小学校若しくは中学校の教諭の2種免許状又は高等学校教諭の1種免許状の授与を受けようとする者で,免許法施行規則第18条の2の表備考第4号の規定の適用を受けるもの(免許法施行規則第18条の4に規定する場合を除く。)の単位の修得方法は,次に定めるところによる。

(1) 幼稚園教諭普通免許状を有する者が,小学校教諭2種免許状を取得する場合

受けようとする免許状の種類に応じた在職年数 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 最低修得単位数 | |||

道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||

1 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||

(2) 中学校教諭普通免許状を有する者が,小学校教諭2種免許状を取得する場合

受けようとする免許状の種類に応じた在職年数 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 最低修得単位数 | ||

生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||

1 | 7 | 2 | 9 | ||

(3) 小学校教諭普通免許状を有する者が,中学校教諭2種免許状を取得する場合

受けようとする免許状の種類に応じた在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 最低修得単位数 | ||

生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ||||

1 | 7 | 2 | 2 | 11 | ||

2 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||

(4) 高等学校教諭普通免許状を有する者が,中学校教諭2種免許状を取得する場合

受けようとする免許状の種類に応じた在職年数 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 | |||

道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ||||

1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||

(5) 中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。)を有する者が,高等学校教諭1種免許状を取得する場合

受けようとする免許状の種類に応じた在職年数 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 | ||

生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ||||

1 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||

(平28教委規則12・全改,平30教委規則11・一部改正)

第4章 雑則

(平6教委規則16・旧第5章繰上,平21教委規則2・旧第4章繰下,令4教委規則9・旧第5章繰上)

(臨時免許状の有効期間)

第27条 臨時免許状の有効期間は,授与された日から3年とする。

(平6教委規則16・旧第36条繰上,平15教委規則9・一部改正,平21教委規則2・旧第27条繰下,令4教委規則9・旧第38条繰上)

(特別免許状及び臨時免許状の様式)

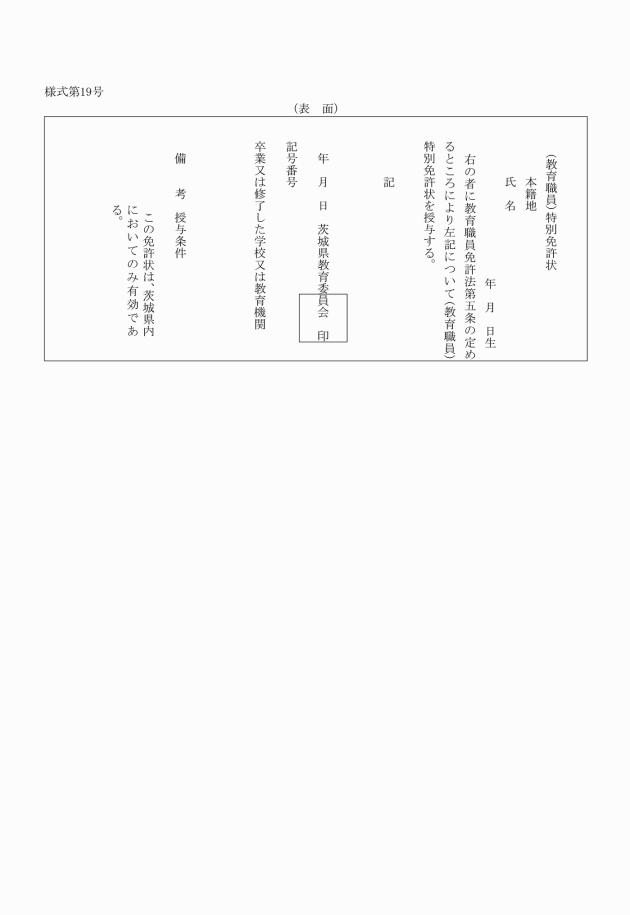

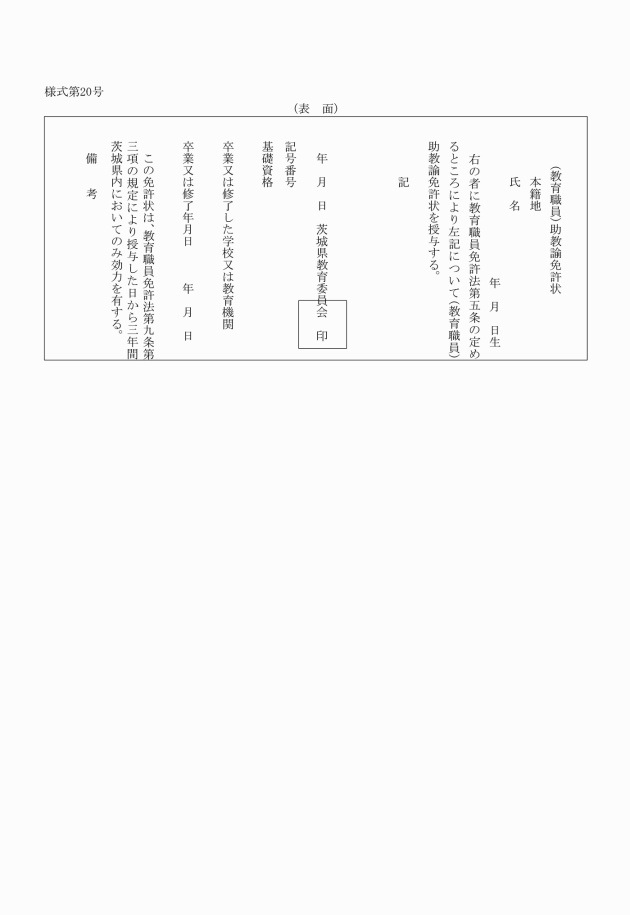

第28条 特別免許状は様式第19号とする。

2 臨時免許状は様式第20号とする。

(平6教委規則16・旧第37条繰上,平21教委規則2・旧第28条繰下・一部改正,令4教委規則9・旧第39条繰上)

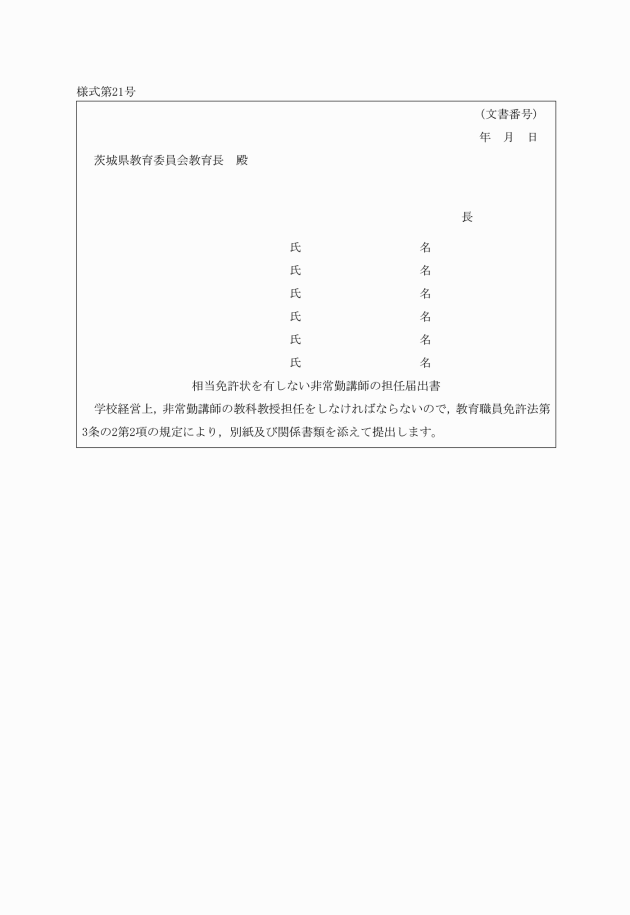

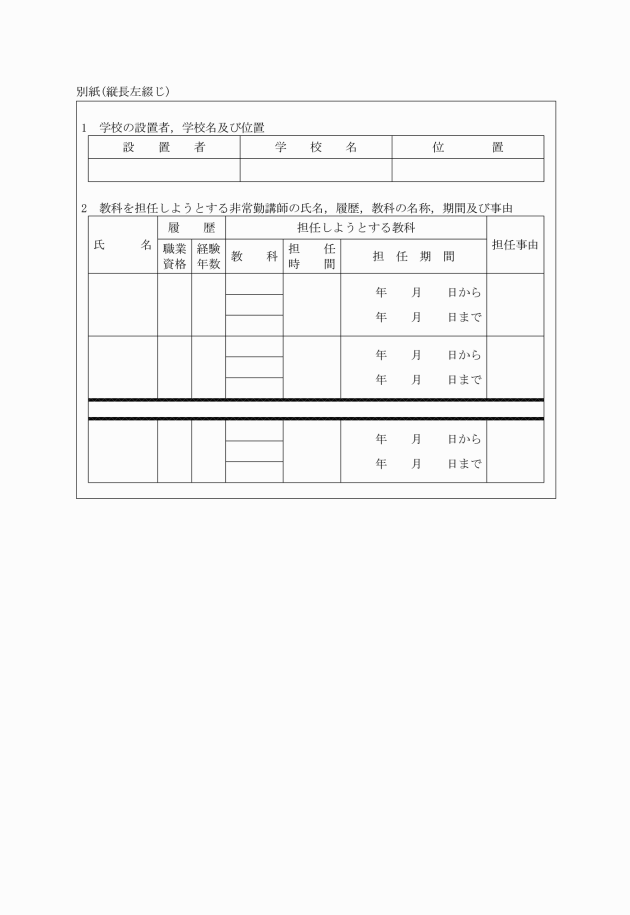

(各相当学校の相当免許状を有しない非常勤講師の届出)

第29条 免許法第3条の2第2項の規定により各相当学校の相当免許状を有しない者を非常勤講師に充てるときは,次に掲げる書類を県教育委員会教育長に提出しなければならない。

(1) 相当免許状を有しない非常勤講師の教科担任届出書(様式第21号)

(2) 宣誓書

(平10教委規則8・全改,平21教委規則2・旧第29条繰下・一部改正,平23教委規則6・令元教委規則4・一部改正,令4教委規則9・旧第40条繰上)

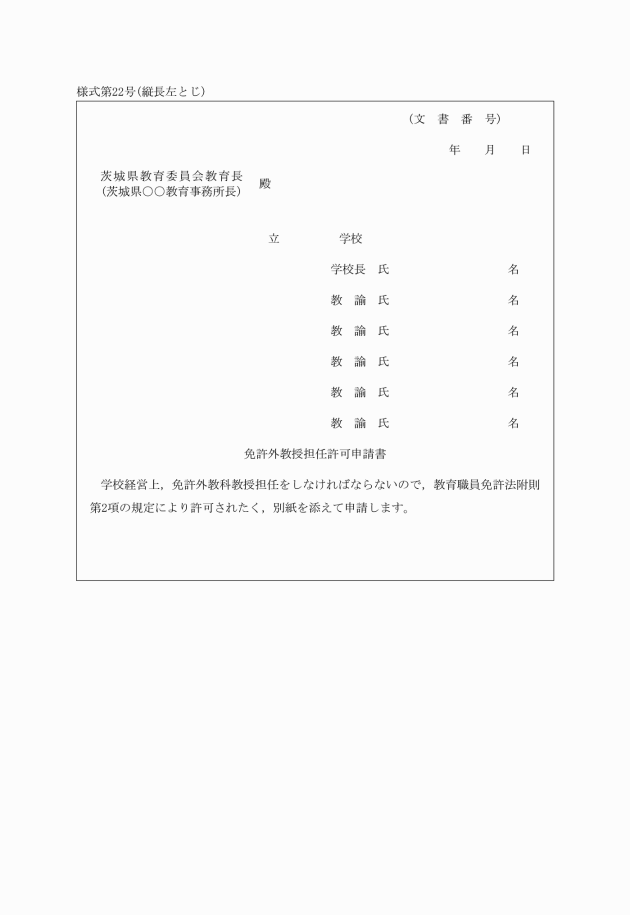

(免許外教科教授担任許可の申請)

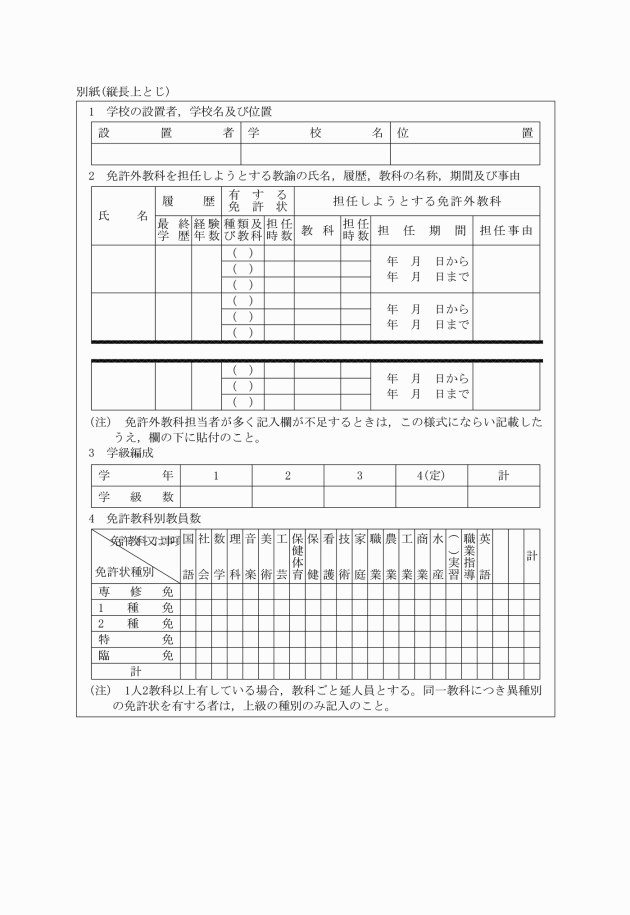

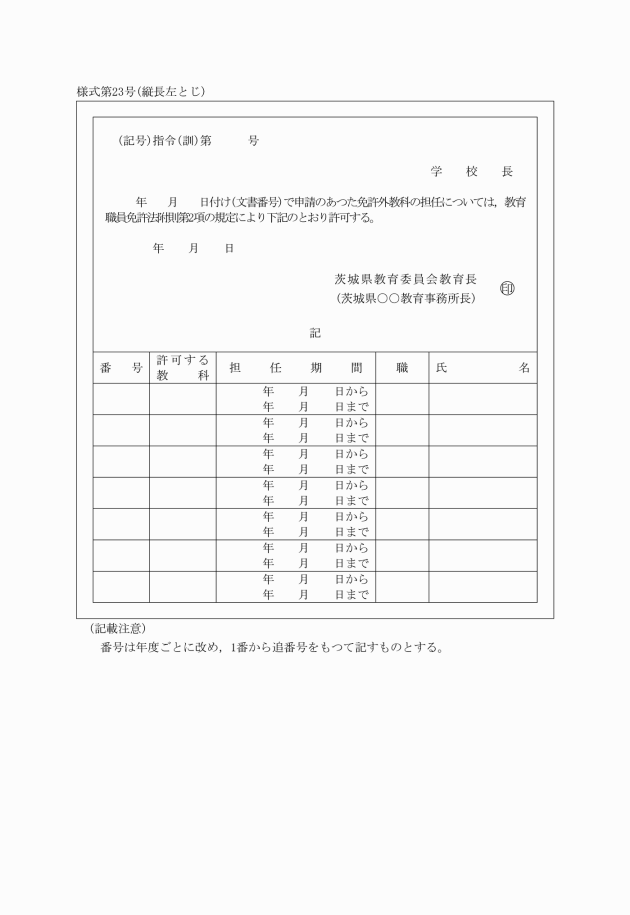

第30条 免許法附則第2項及び免許法施行規則附則第18項の規定により免許外教科教授担任の許可を受けようとするときは,免許外教科教授担任許可申請書(様式第22号)を県立学校及び私立学校にあつては県教育委員会教育長に,市町村立学校にあつては当該学校の所在する市町村を管轄区域とする教育事務所長に提出しなければならない。

3 前項の許可の基準については,別に定める。

(平6教委規則16・旧第39条繰上,平12教委規則2・一部改正,平21教委規則2・旧第30条繰下・一部改正,平26教委規則3・平28教委規則4・一部改正,令4教委規則9・旧第41条繰上)

2 教育職員検定が提出された書類のみによることができないと認められたときは,面接試問又は実地の調査を行うことができる。

(平6教委規則16・旧第40条繰上,平12教委規則2・一部改正,平21教委規則2・旧第31条繰下,平26教委規則3・一部改正,令4教委規則9・旧第42条繰上)

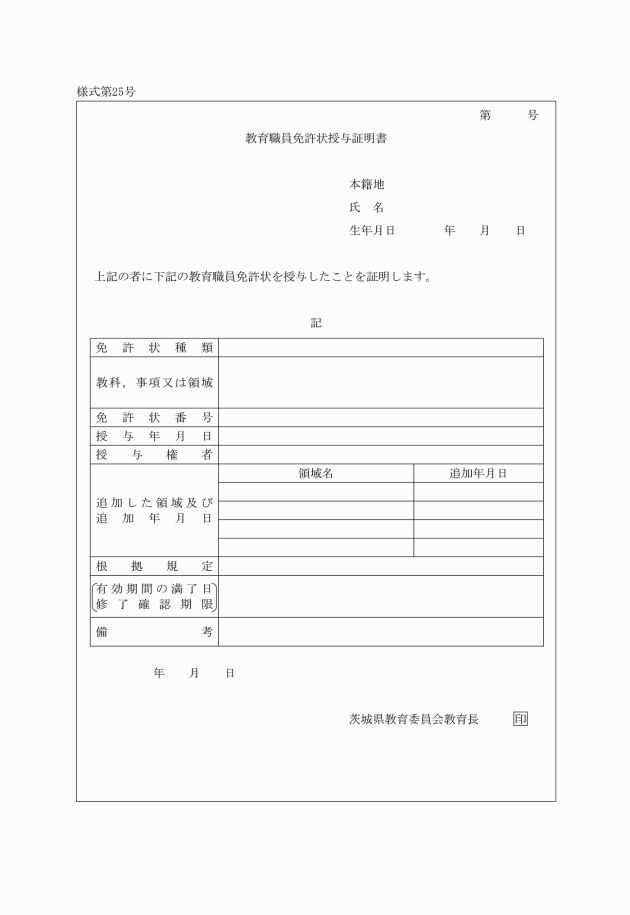

(免許状の授与の証明)

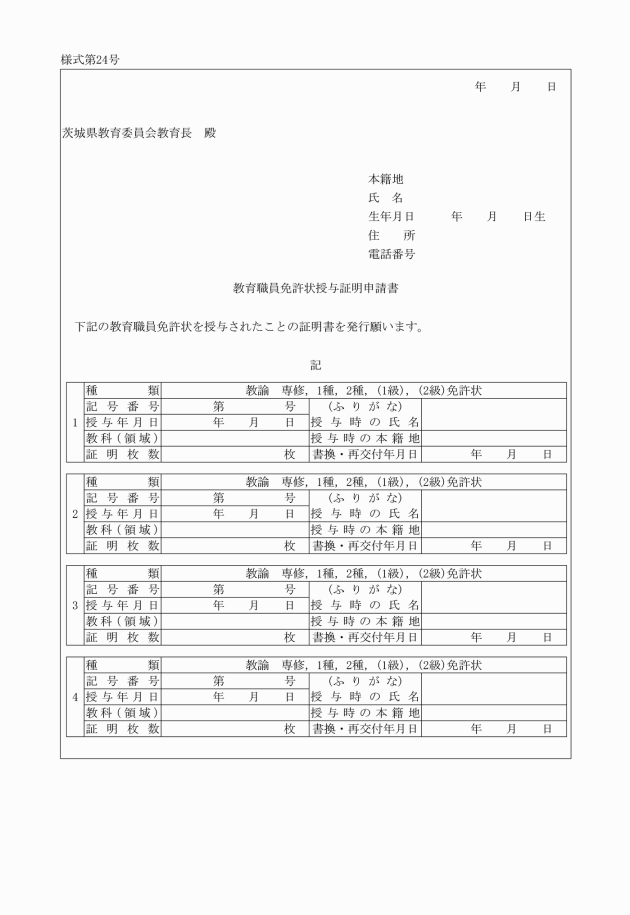

第32条 教育職員の免許状(旧令による教員免許状及び仮免許状所要資格取得証明書を含む。)の授与を受けたことの証明を願い出る者は,免許状授与証明願(様式第24号)を提出しなければならない。

2 免許状授与証明書の様式は,様式第25号とする。

(平6教委規則16・旧第42条繰上,平21教委規則2・旧第33条繰下・一部改正,令4教委規則9・旧第44条繰上)

(原簿等の保存期間)

第33条 免許法施行規則第76条第1項に規定する書類及びその他の書類の保存期間は次のとおりとする。

(1) 教育職員免許状原簿 長期

(2) 免許法認定講習における単位修得原簿 長期

(3) 免許状の失効,取上げ及び審査に関する書類 長期

(4) 免許状の授与,教育職員検定,免許状の書換え及び再交付に関する出願書類 5年

(5) 免許状の有効期間の更新申請,免許状更新講習の修了確認申請及び免許状更新講習の免除申請に関する書類 5年

(6) 免許状の有効期間の延長申請及び修了確認期限の延期申請に関する書類 5年

(7) 免許外教科教授担任許可原簿 5年

(8) 免許外教科教授担任許可申請の書類 3年

(9) 各相当学校の相当免許状を有しない非常勤講師の届出書 3年

(平6教委規則16・旧第43条繰上,平10教委規則8・平12教委規則22・一部改正,平21教委規則2・旧第34条繰下・一部改正,令4教委規則9・旧第45条繰上)

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか,教育職員免許状等に関し必要な事項は,県教育委員会教育長が別に定める。

(平26教委規則3・追加,令4教委規則9・旧第46条繰上)

付則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の公布の前に,教育職員免許状規則(昭和37年茨城県教育委員会規則第3号)の規定に基づきなされた申請等の手続きについては,この規則の規定に基づきなされた申請等の手続きとみなす。

(技術の教科の教諭普通免許状授与の特例)

3 免許法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第122号)附則第6項の規定により,技術の教科についての中学校教諭2種免許状の授与を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 履歴書

(3) 有する中学校教諭の免許状の写し

(4) 免許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和36年文部省令第18号)附則第11項に定める技術の教科に関する講習の修了証

(幼稚園教諭普通免許状授与のための検定の出願の特例)

4 免許法附則第18項の規定により,幼稚園教諭の普通免許状の授与を受けるために教育職員検定を願い出ようとする者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 個人事項証明書又は戸籍抄本

(3) 基礎資格等に関する証明書

(4) 履歴書

(5) 人物に関する証明書

(6) 学力に関する証明書

(7) 実務証明書(県教育委員会教育長が別に定めるもの)

(8) 健康診断書

(9) 保育士登録証の写し(様式第7号に準じて作成したもの)

(10) 宣誓書

(平26教委規則3・追加,平30教委規則11・令元教委規則4・一部改正)

5 前項の規定により教育職員検定を願い出ようとする者が修得すべき科目に含むべき内容については,県教育委員会教育長が別に定める。

(平26教委規則3・追加)

(旧規則の廃止)

6 茨城県教育職員免許状規則(昭和37年茨城県教育委員会規則第3号)は,廃止する。

(平26教委規則3・旧第4項繰下)

付則(平成2年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

付則(平成4年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成6年教委規則第9号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県立高等学校学則等の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

付則(平成6年教委規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成10年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日までにこの規則による改正前の茨城県教育職員免許状規則第21条又は第24条の規定により教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3又は別表第6に規定するそれぞれの普通免許状(専修免許状を除く。)に係る単位数のうち10単位以上を修得した者は,この規則による改正後の茨城県教育職員免許状規則第21条又は第24条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平12教委規則22・一部改正)

付則(平成12年教委規則第2号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県教育職員免許状規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により茨城県教育委員会に対してなされている願い出,届出及び申請については,なお従前の例による。

3 改正前の規則に定める様式による用紙は,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

付則(平成12年教委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の茨城県教育職員免許状規則第23条,第25条又は第25条の2の規定は,平成16年3月31日までの間,当該規定により専修免許状の授与を受けようとする者が,平成12年7月1日現在において,当該専修免許状を受けようとする場合に有することを必要とするそれぞれの1種免許状に係る教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3,別表第6又は別表第7の第3欄に定める最低在職年数を満たしていた者である場合について,なおその効力を有する。

付則(平成14年教委規則第2号)

この規則は,平成14年3月1日から施行する。

付則(平成15年教委規則第9号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県教育職員免許状規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により茨城県教育委員会に対してなされている願い出については,なお従前の例による。

3 改正前の規則に定める様式による用紙は,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

付則(平成17年教委規則第2号)

1 この規則は,平成17年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県教育職員免許状規則の規定により茨城県教育委員会に対してなされている願い出については,なお従前の例による。

付則(平成19年教委規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

付則(平成20年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城県県立学校管理規則,茨城県県立高等学校学則,茨城県教育委員会事務委任規則,茨城県県立特別支援学校学則及び茨城県教育職員免許状規則の規定は,平成19年12月26日から適用する。

付則(平成21年教委規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

付則(平成23年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成26年教委規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県教育職員免許状規則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

付則(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

付則(平成28年教委規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

付則(平成28年教委規則第12号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

付則(平成30年教委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県教育職員免許状規則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の訂正を施した上,なお使用することができる。

付則(平成30年教委規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

付則(令和元年教委規則第4号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

付則(令和2年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

付則(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

付則(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和7年教委規則第7号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

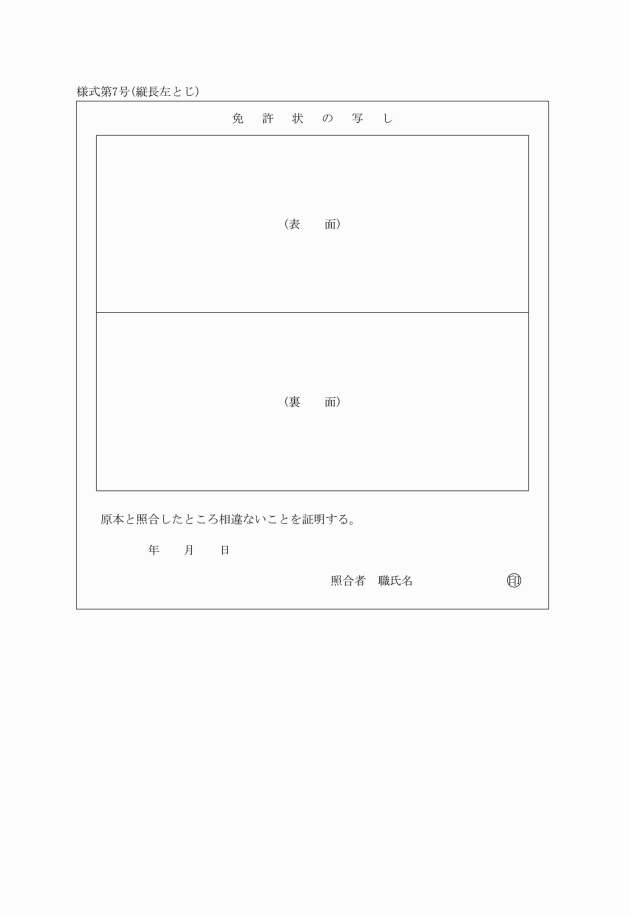

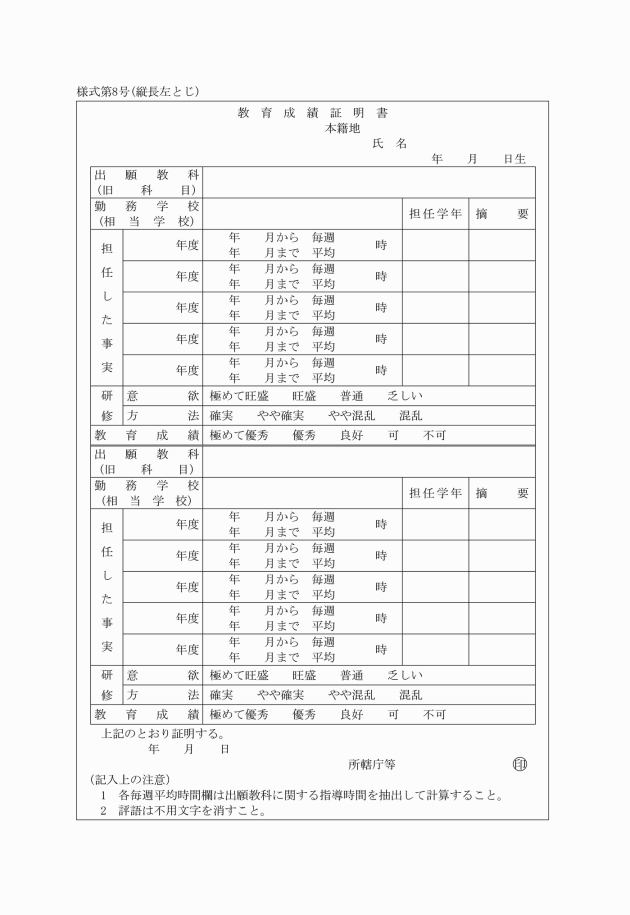

(平21教委規則2・全改,平26教委規則3・令2教委規則10・令5教委規則1・一部改正)

(平6教委規則9・一部改正,平12教委規則2・旧様式第3号繰上,令2教委規則10・一部改正)

(平6教委規則9・一部改正,平12教委規則2・旧様式第4号繰上,平17教委規則2・平26教委規則3・令2教委規則10・令7教委規則7・一部改正)

(平12教委規則2・旧様式第5号繰上・全改,平26教委規則3・一部改正)

(平12教委規則2・追加,平19教委規則6・一部改正)

(平6教委規則9・令2教委規則10・令5教委規則1・一部改正)

(平6教委規則9・一部改正)

(平6教委規則9・平26教委規則3・一部改正)

(平21教委規則2・全改,令2教委規則10・令5教委規則1・一部改正)

(平6教委規則9・平26教委規則3・一部改正)

(平6教委規則9・平17教委規則2・平30教委規則5・一部改正)

(平6教委規則9・平26教委規則3・一部改正)

(平21教委規則2・全改,令2教委規則10・令5教委規則1・一部改正)

様式第14号から様式第18号まで 削除

(令4教委規則9)

(平21教委規則2・追加,令4教委規則9・一部改正)

(平21教委規則2・追加)

(平21教委規則2・旧様式第16号繰下・全改,平23教委規則6・平26教委規則3・令2教委規則10・一部改正)

(平6教委規則9・一部改正,平21教委規則2・旧様式第18号繰下,令2教委規則10・一部改正)

(平6教委規則9・一部改正,平21教委規則2・旧様式第19号繰下,平26教委規則3・一部改正)

(平21教委規則2・追加,令2教委規則10・一部改正)

(平21教委規則2・追加,平26教委規則3・一部改正)