○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則

昭和43年3月28日

茨城県公安委員会規則第5号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則を次のように定める。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則(昭和36年茨城県公安委員会規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和36年茨城県条例第47号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,茨城県が行う給付の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(昭50公委規則1・一部改正)

(災害発生報告)

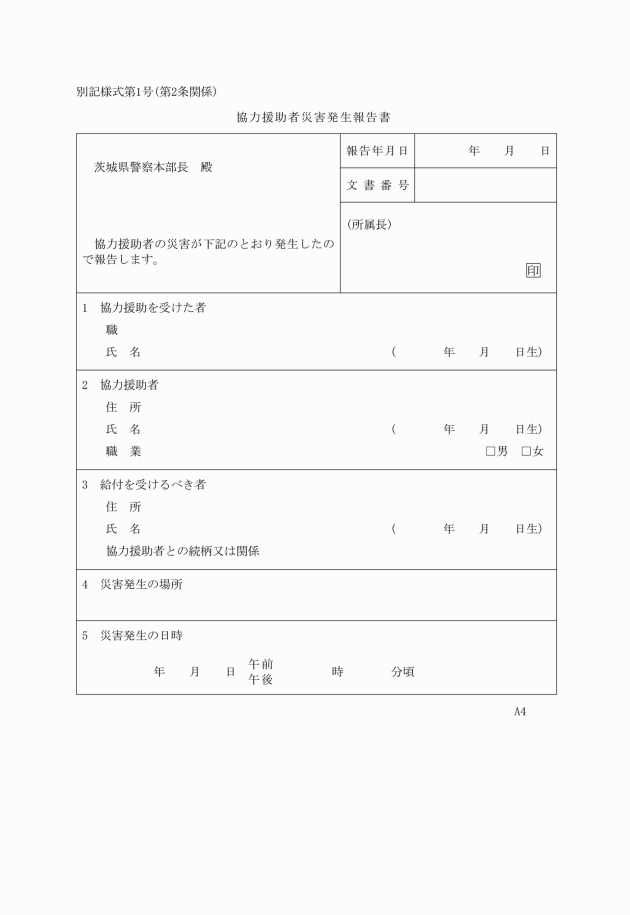

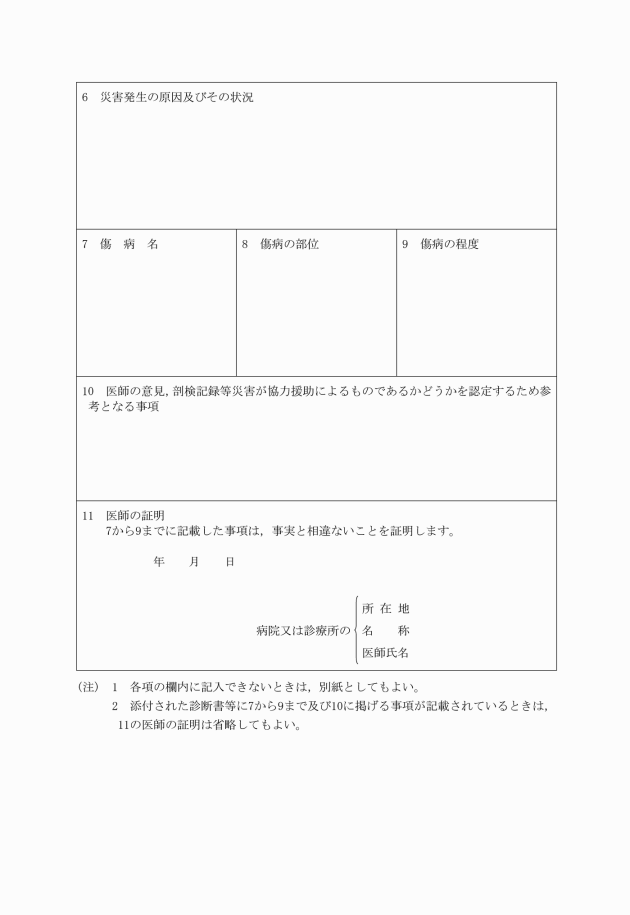

第2条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第2条に規定する災害と認められる災害が発生した場合には,協力援助を受けた警察官を指揮する部署の長又は災害発生地を管轄する警察署長(以下「所属長」という。)は,茨城県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し,速やかに,協力援助者災害発生報告書(別記様式第1号)により,報告しなければならない。

(昭50公委規則1・一部改正)

(災害の認定等)

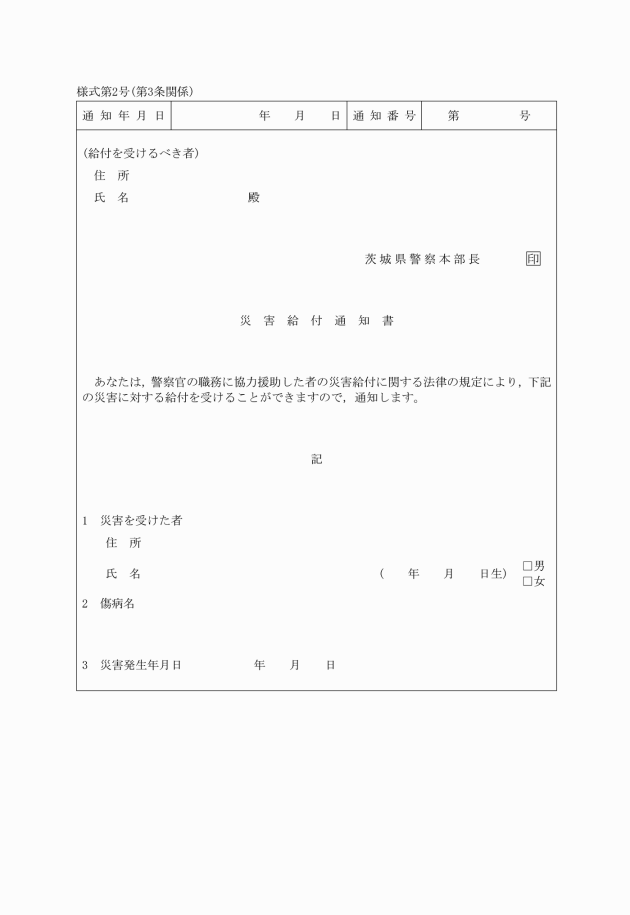

第3条 本部長は,前条の規定による報告を受けたときは,その災害が法第2条に規定する協力援助をしたための災害であるかどうかの認定を速やかに行うものとする。

2 本部長は,前項の場合において,警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「令」という。)第2条及び第2条の2の規定により,茨城県公安委員会の認定を必要とするものについては,同委員会に報告し,その審議を経て措置するものとする。

(昭57公委規則1・全改)

(医療機関等の指定)

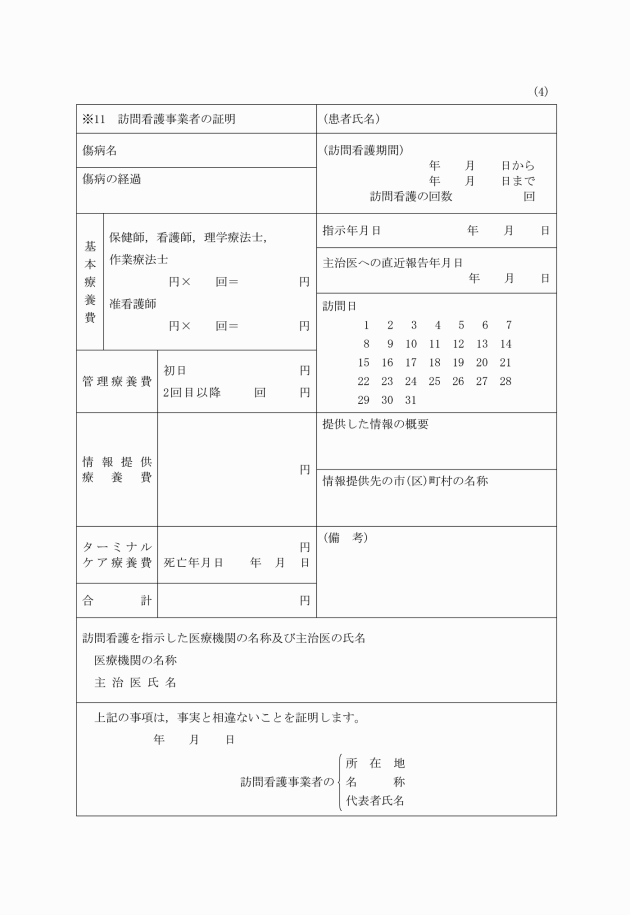

第4条 本部長は,法第5条第1項第1号に規定する療養給付を行うため,あらかじめ病院,診療所,薬局又は訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)を指定することができる。

(昭50公委規則1・昭57公委規則7・平7公委規則1・一部改正)

(休業給付を行わない期間)

第4条の2 本部長は,法第5条第2項に規定する休業給付を行う場合において,協力援助者が刑事施設,労役場,少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている期間であつて,次に定める期間は,休業給付を行わない。

(1) 懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている期間,死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている期間,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている期間又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている期間

(2) 少年法第24条第1項の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され,収容されている期間、同法第64条第1項の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている期間又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている期間

(昭62年公委規則7・追加,平11公委規則5・平19公委規則3・令4公委規則8・令6公委規則6・一部改正)

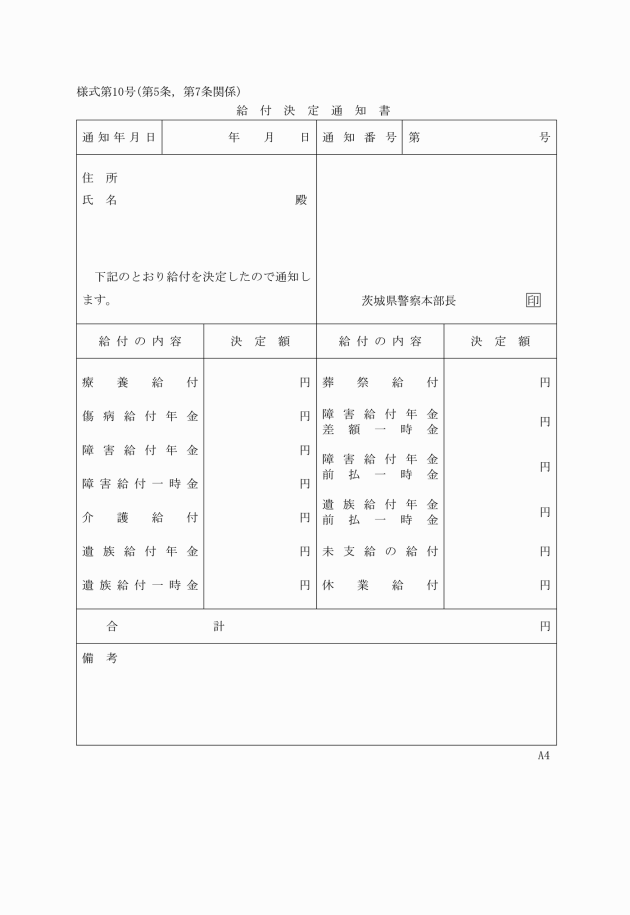

(年金以外の給付の支給決定方法)

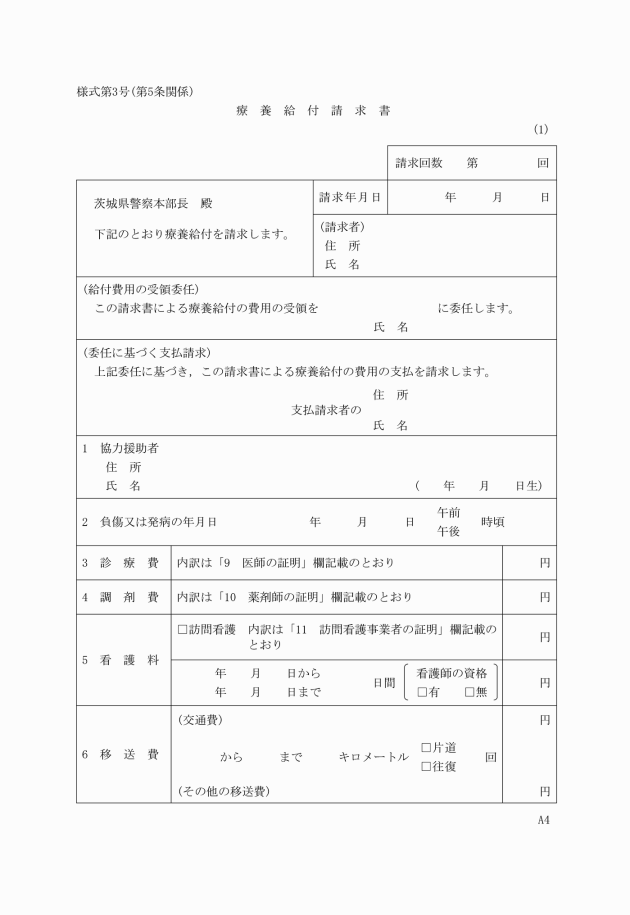

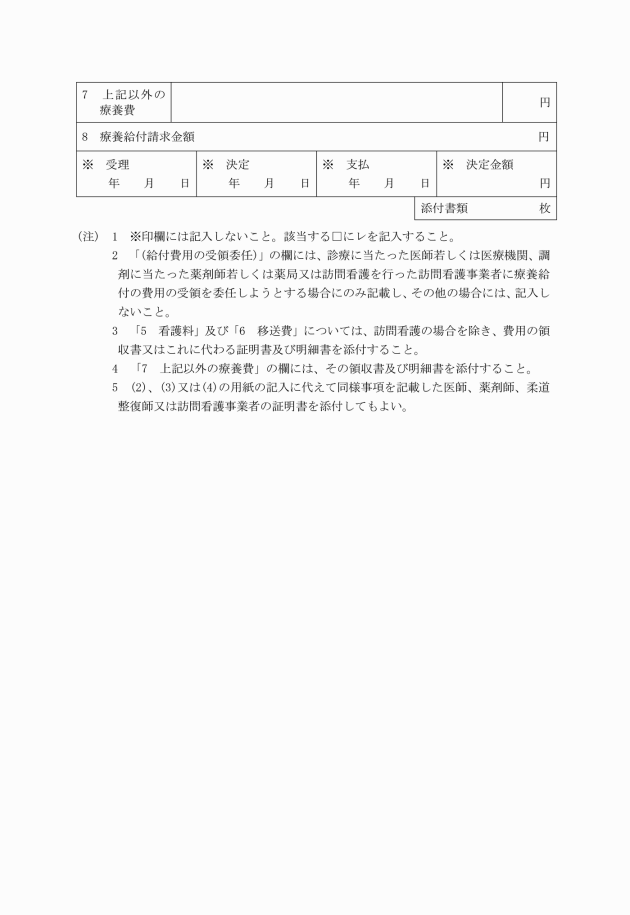

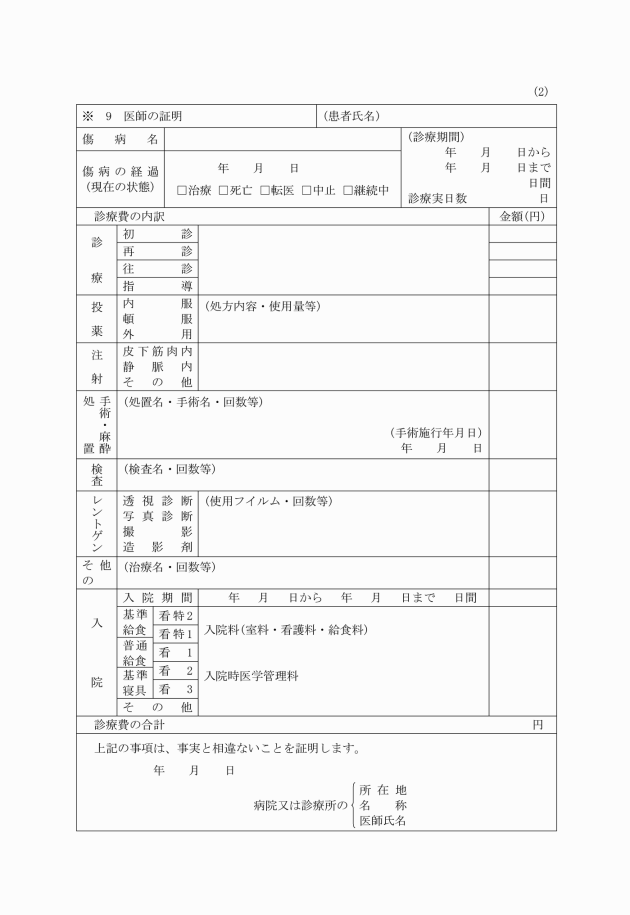

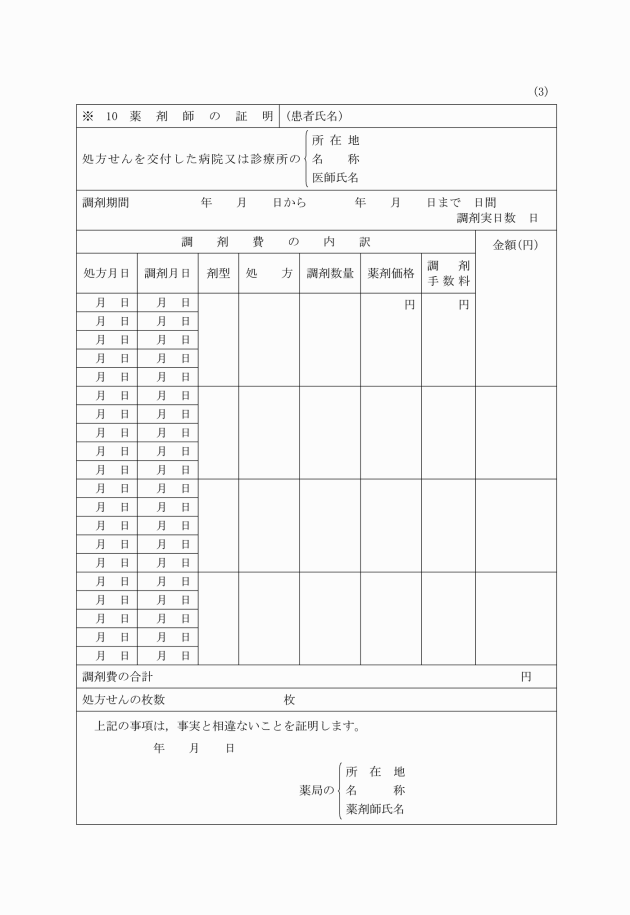

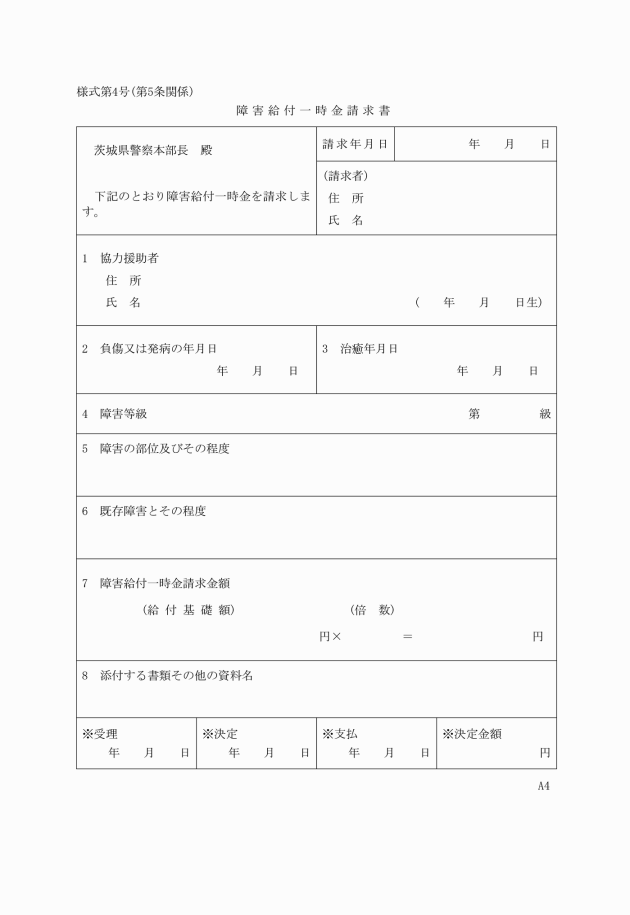

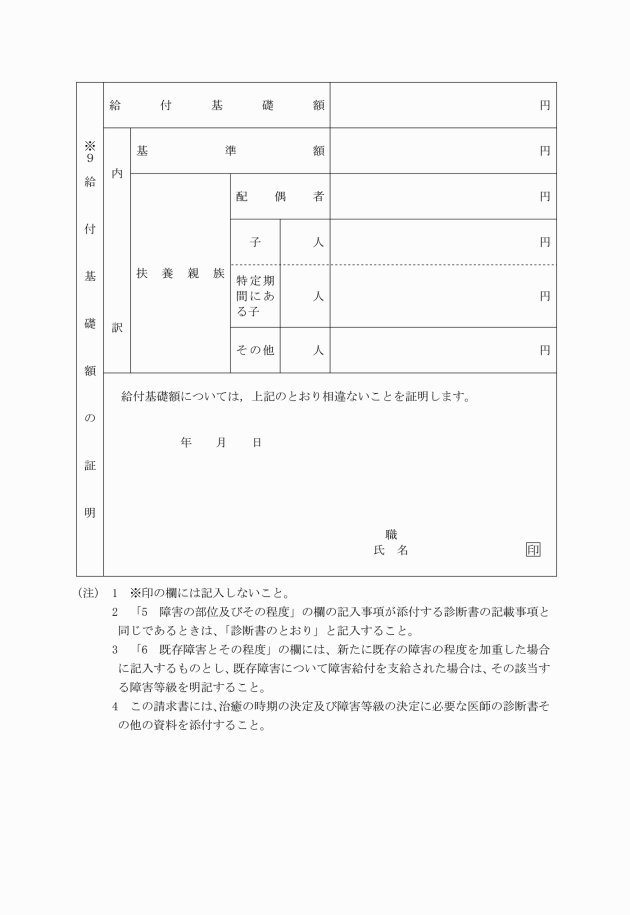

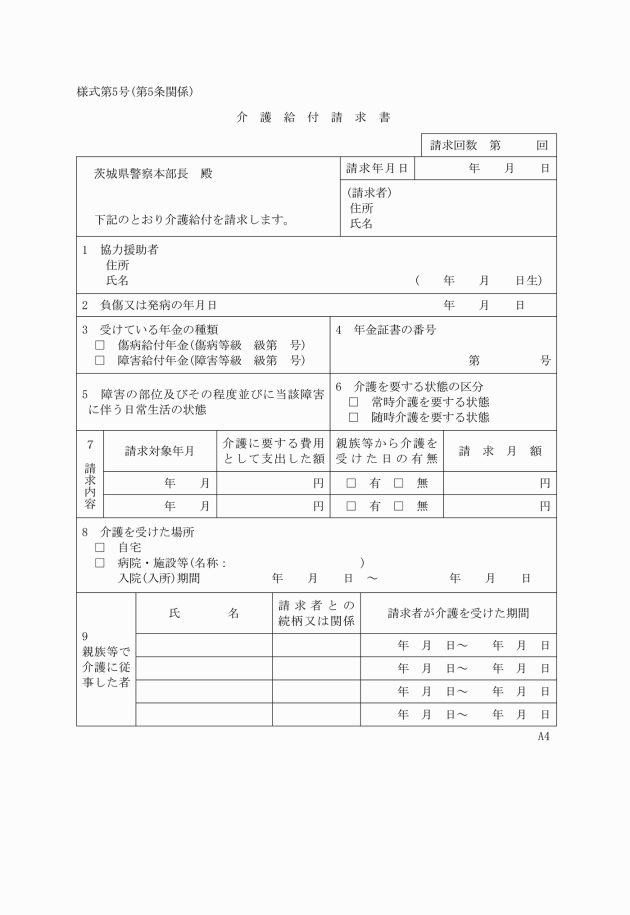

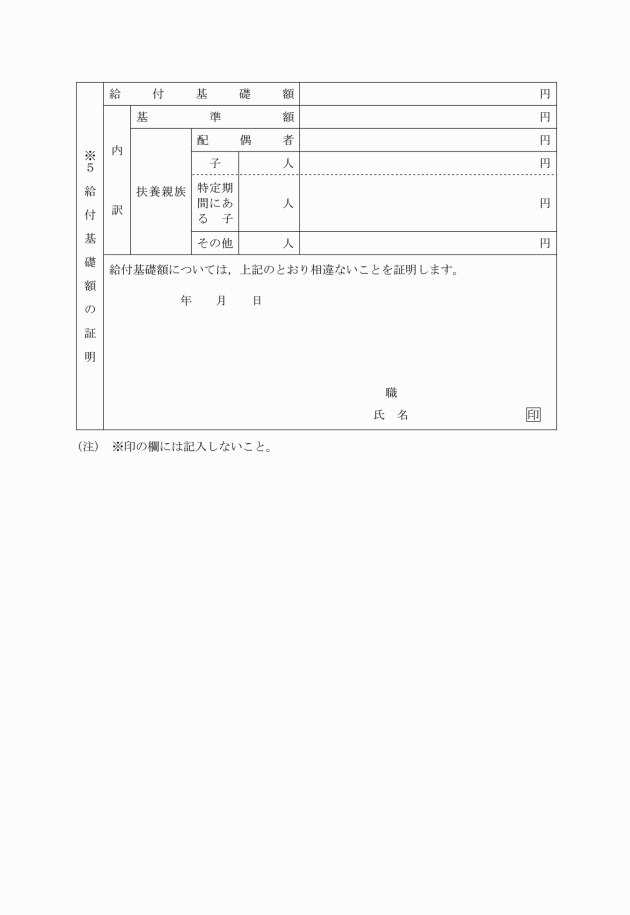

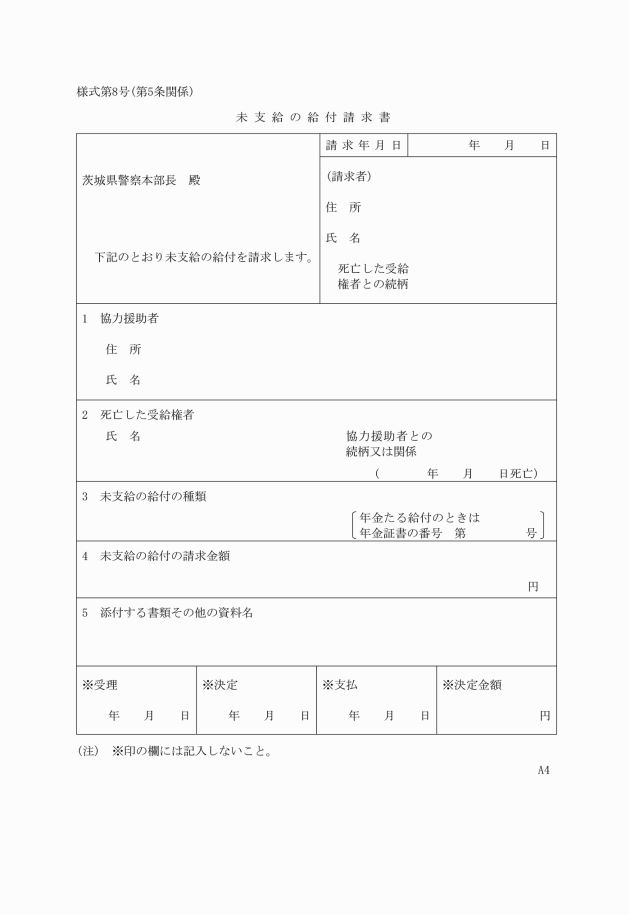

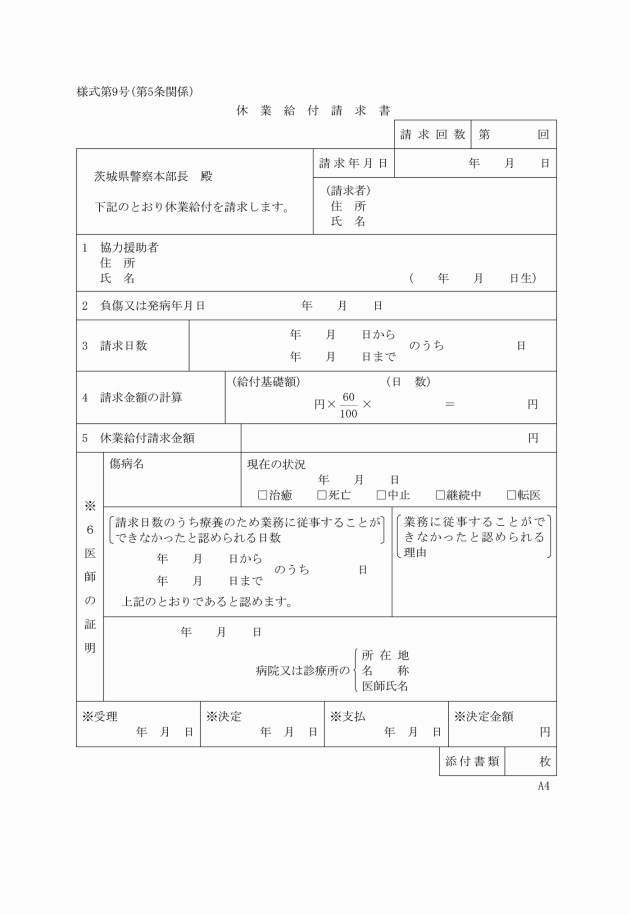

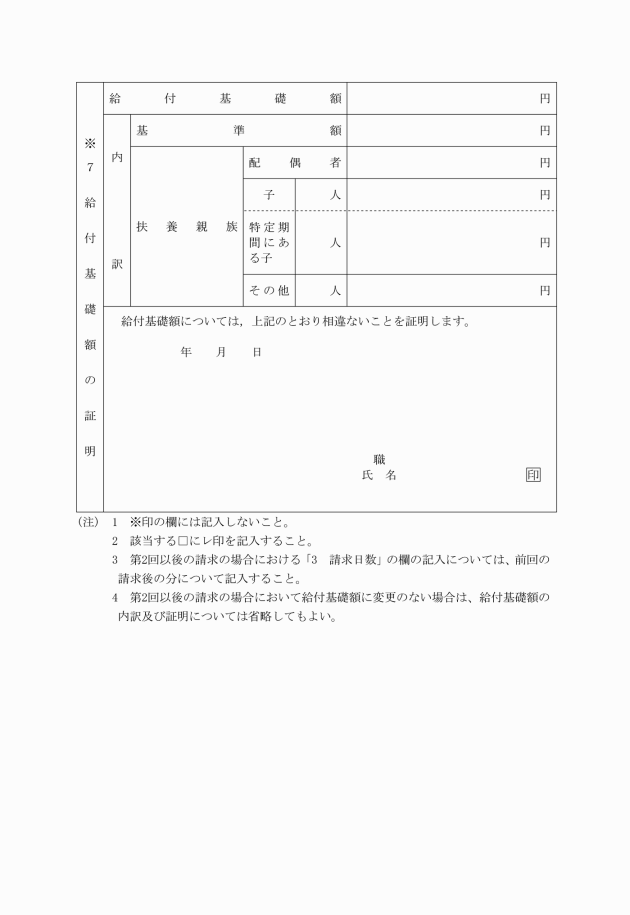

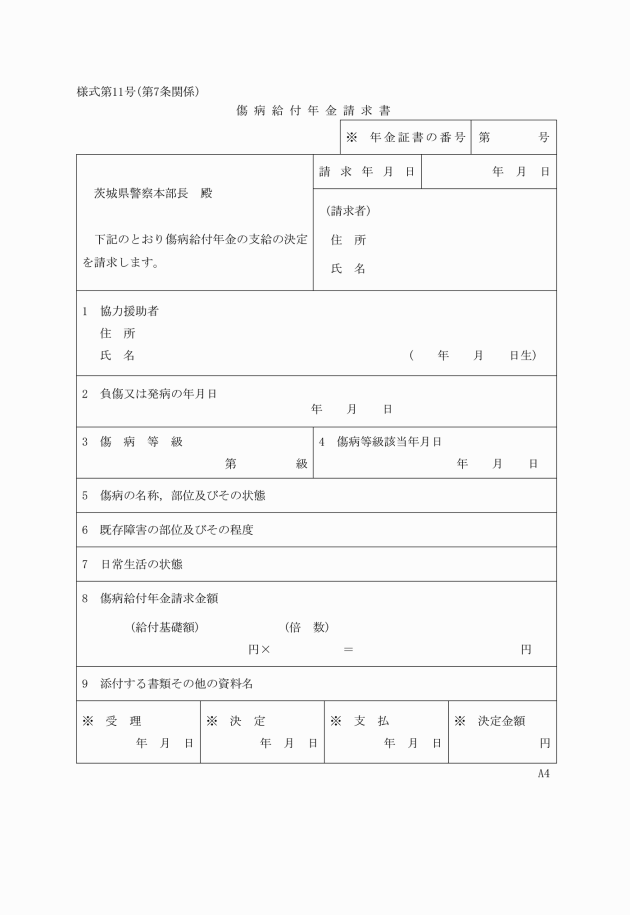

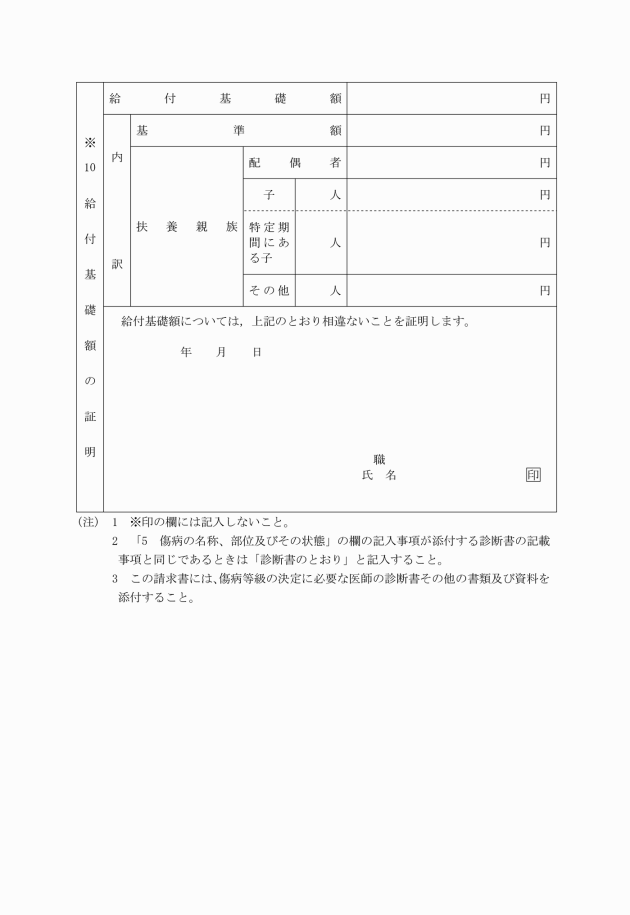

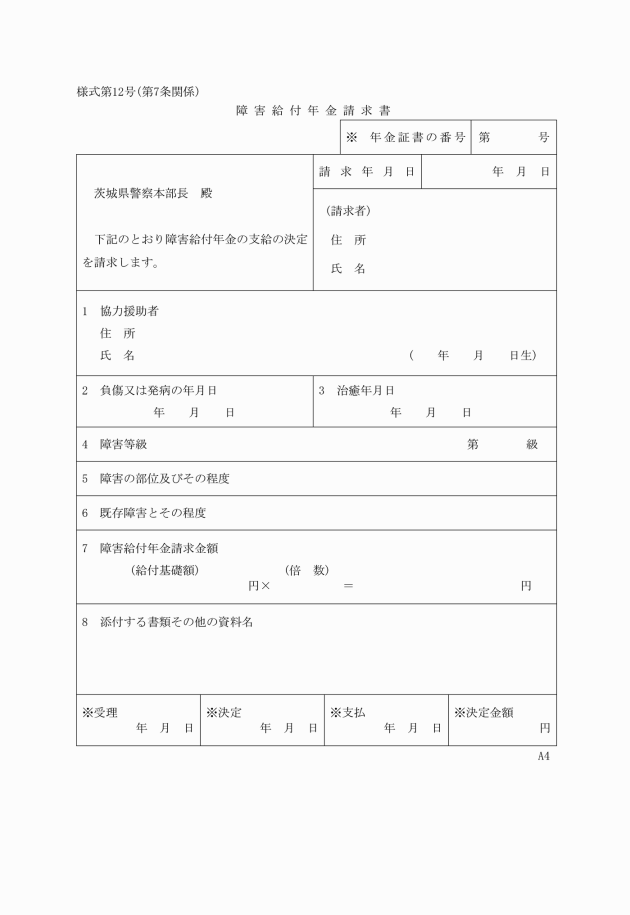

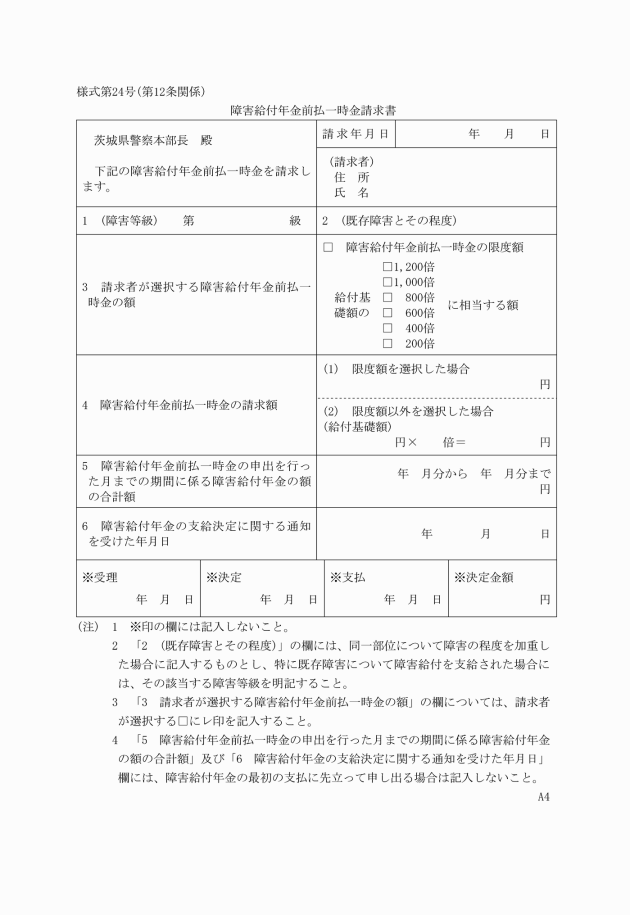

第5条 傷病給付年金,障害給付年金又は遺族給付年金以外の給付を受けようとする者は,給付の種類に応じ,それぞれ次に定める給付の請求書を本部長に提出するものとする。

(1) 療養給付請求書(別記様式第3号)

(2) 障害給付一時金請求書(別記様式第4号)

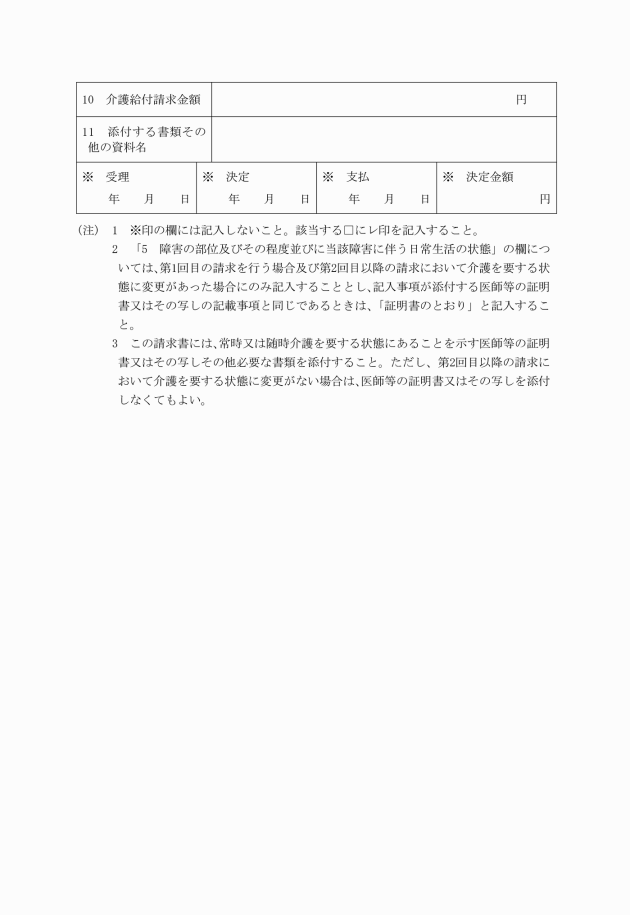

(3) 介護給付請求書(別記様式第5号)

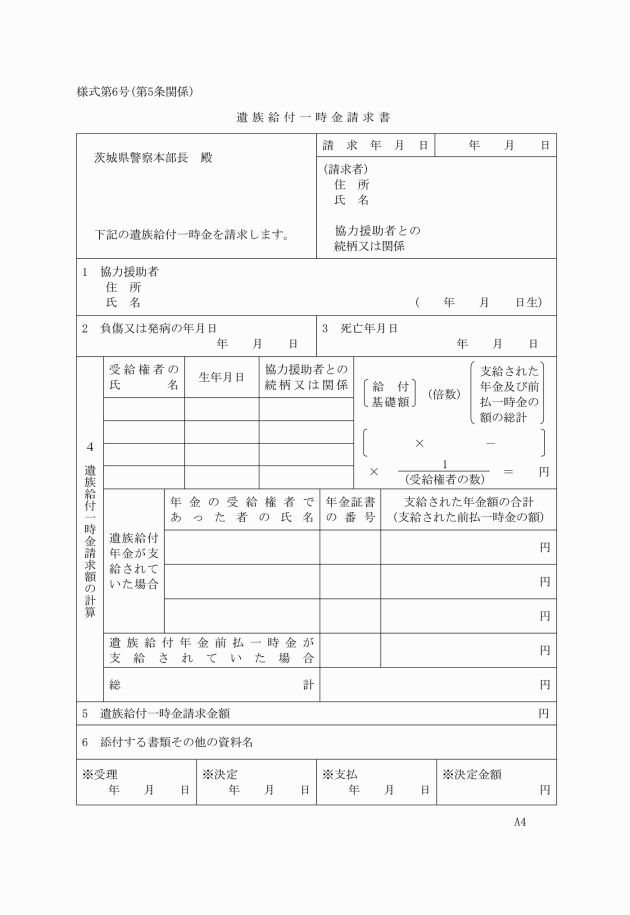

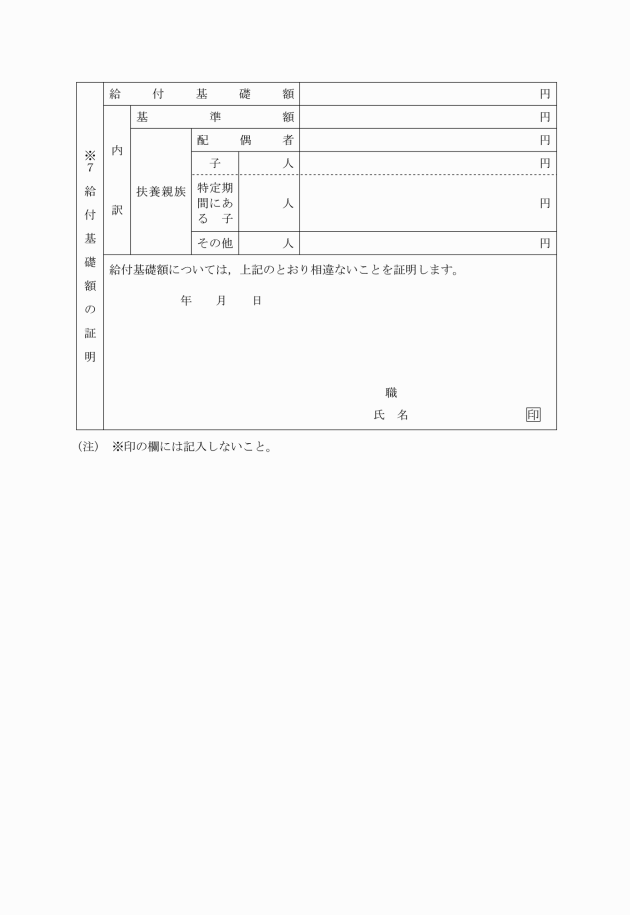

(4) 遺族給付一時金請求書(別記様式第6号)

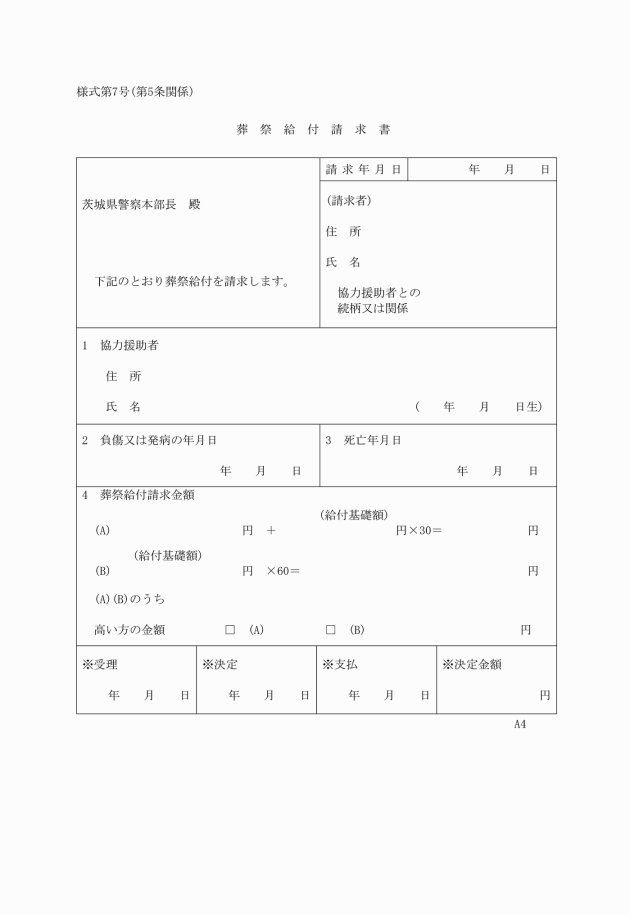

(5) 葬祭給付請求書(別記様式第7号)

(6) 未支給の給付請求書(別記様式第8号)

(7) 休業給付請求書(別記様式第9号)

(1) 常時又は随時介護を要する状態にあることを示す医師等の証明書又はその写し

(2) 令第7条の2第2項第1号又は同項第3号の規定の適用を受けようとするときは,介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出された額を証明する書類

(3) 令第7条の2第2項第2号又は同項第4号の規定の適用を受けようとするときは,親族又はこれに準ずる者から介護を受けたことを示す書類

(1) 協力援助者の死亡診断書,死体検案書,検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

(2) 請求者の氏名,本籍及び協力援助者との続柄又は関係に関する市町村長(東京都の区のある地域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては区長。以下同じ。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 請求者が,婚姻の届出をしていないが,協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を認めることのできる書類

(4) 遺族給付年金を受けることができる遺族がなく,かつ,請求者に令第10条の5の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

(5) 請求者が令第10条の5第1項第2号の規定に該当する者であるときは,協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(6) 請求者が令第10条の5第1項第3号の規定に該当する者であるときは,協力援助者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(7) 請求者が令第10条の5第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは,これを証明することのできる書類

4 未支給の給付請求書には,次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし,請求者が,未支給の給付と併せて遺族給付を請求する場合においては,当該遺族給付を請求するために提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については,その添付を省略することができる。

(1) 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書,死体検案書,検視調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

(2) 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは,次に掲げる書類

ア 請求者の氏名,本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

イ 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

ウ 請求者が,婚姻の届出をしていないが,死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を認めることのできる書類

(3) 請求者が,配偶者(婚姻の届出をしていないが,死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは,令第12条の2第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

(昭50公委規則1・昭52公委規則6・平8公委規則8・平19公委規則3・一部改正)

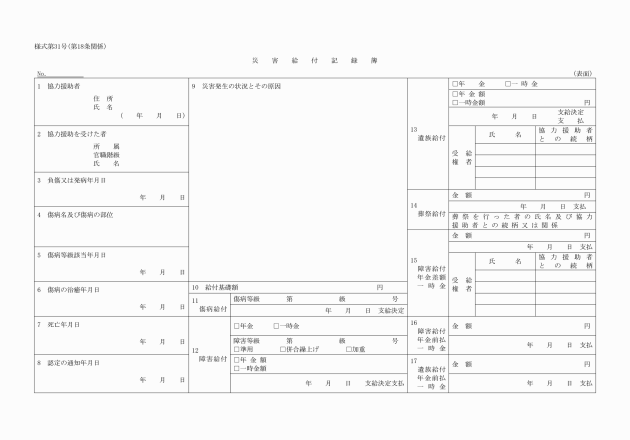

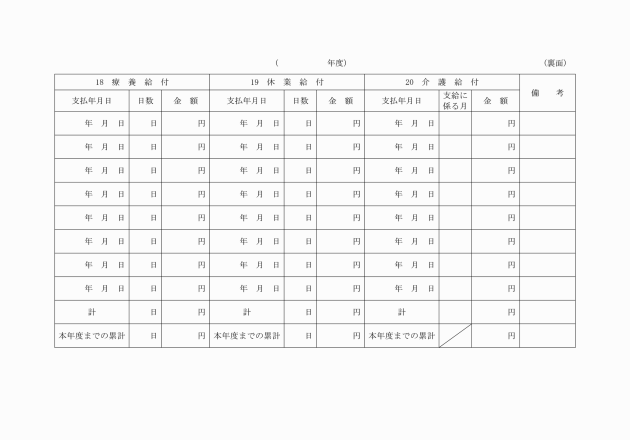

(療養給付及び休業給付の支給方法)

第6条 本部長は,療養給付として支給する費用及び休業給付については,毎月1回以上支給を行うものとする。

(昭50公委規則1・一部改正)

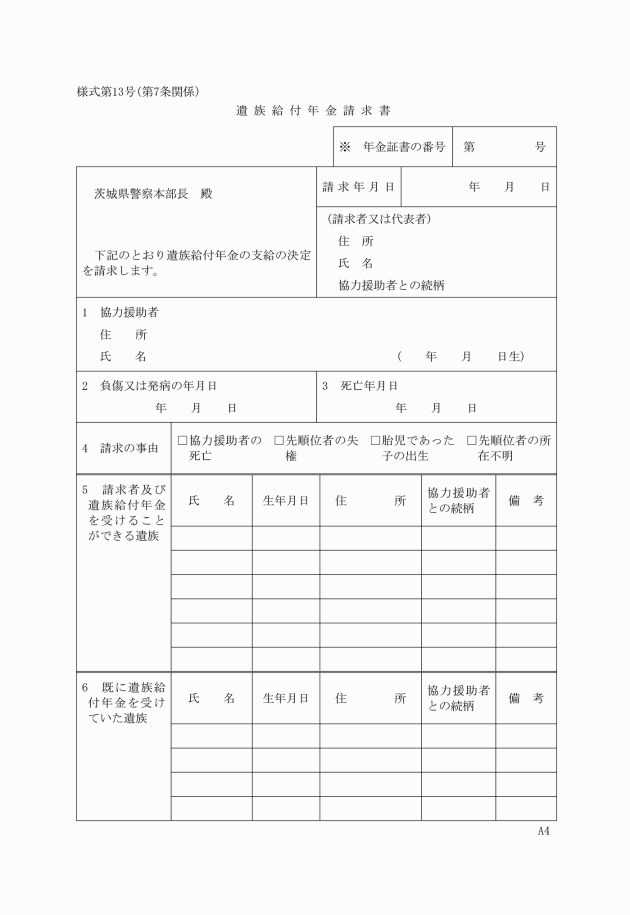

(1) 協力援助者の死亡診断書,死体検案書,検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

(2) 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族の氏名,本籍及び協力援助者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(4) 請求者又は請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が令第9条第1項第4号に規定する状態にある者であるときは,その者が協力援助者の死亡の当時から引き続きその状態にあることを証明することのできる医師の診断書その他の書類及び資料

(5) 請求者が,婚姻の届出をしていないが,協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を認めることのできる書類

(6) 請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは,その事実を認めることのできる書類

(昭46公委規則4・昭50公委規則1・昭52公委規則6・昭57公委規則7・平11公委規則5・平19公委規則3・一部改正)

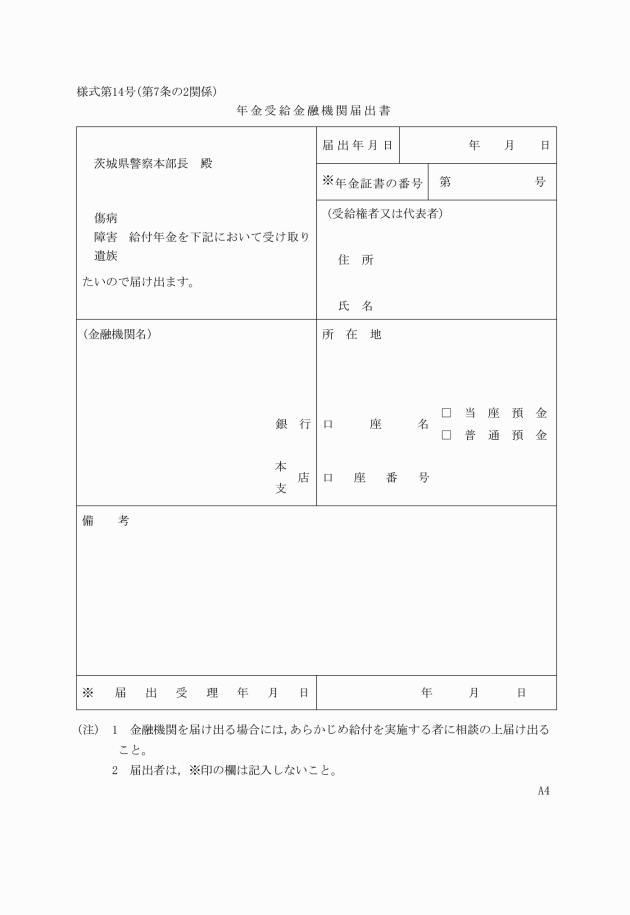

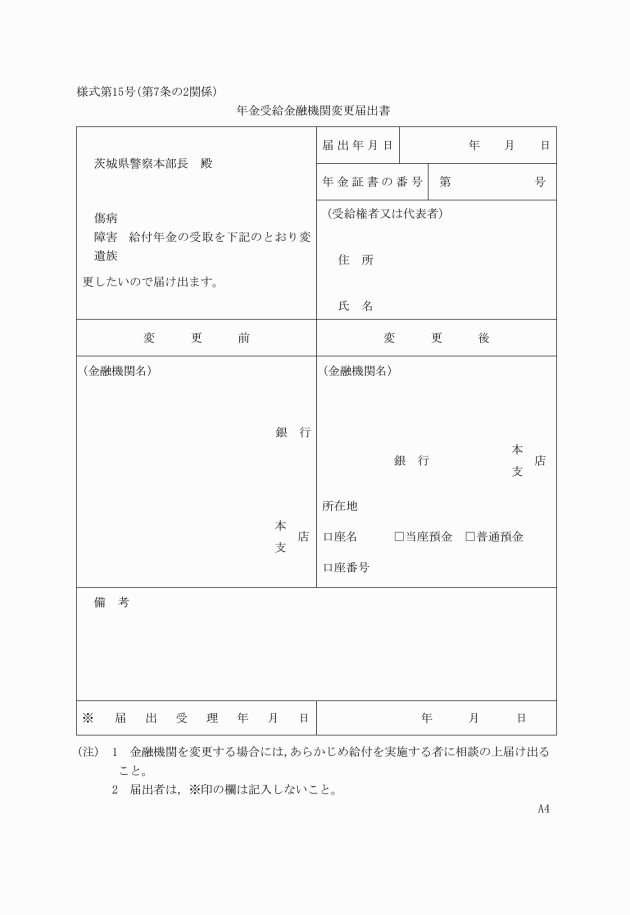

(金融機関の届出等)

第7条の2 年金たる給付を金融機関で受け取ることを希望する者は,年金受給金融機関届出書(別記様式第14号)を本部長に提出するものとする。

(昭57公委規則7・追加,平11公委規則5・平19公委規則3・一部改正)

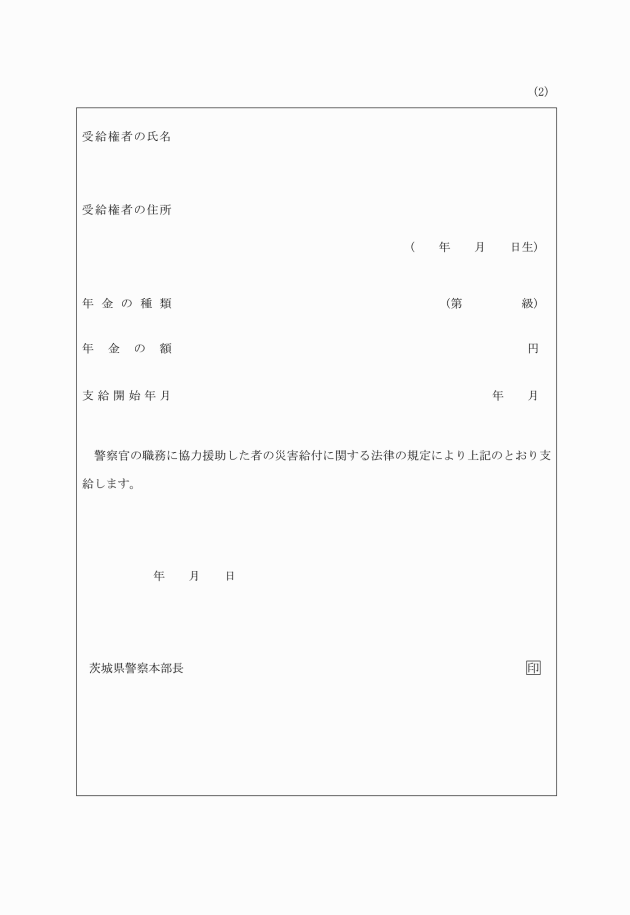

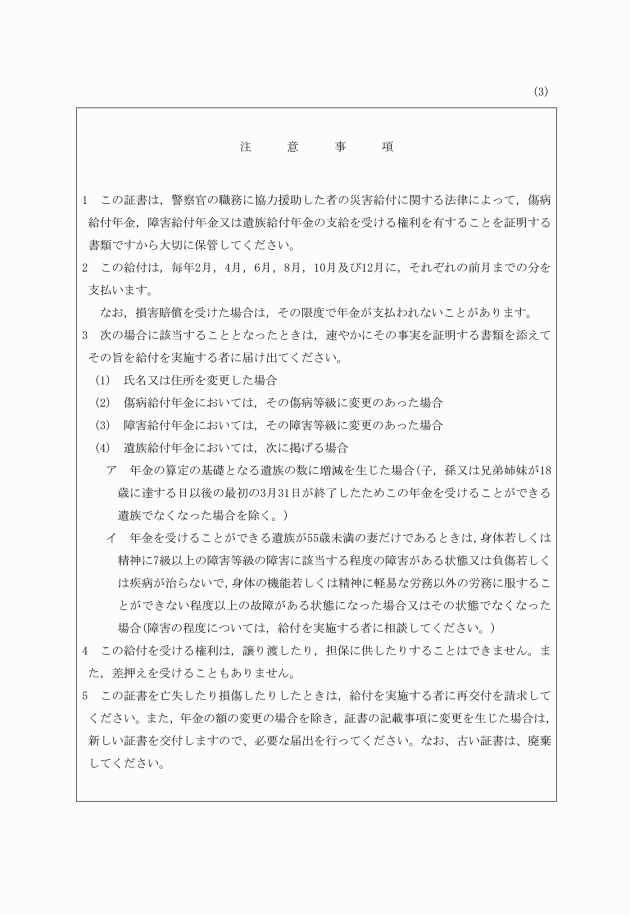

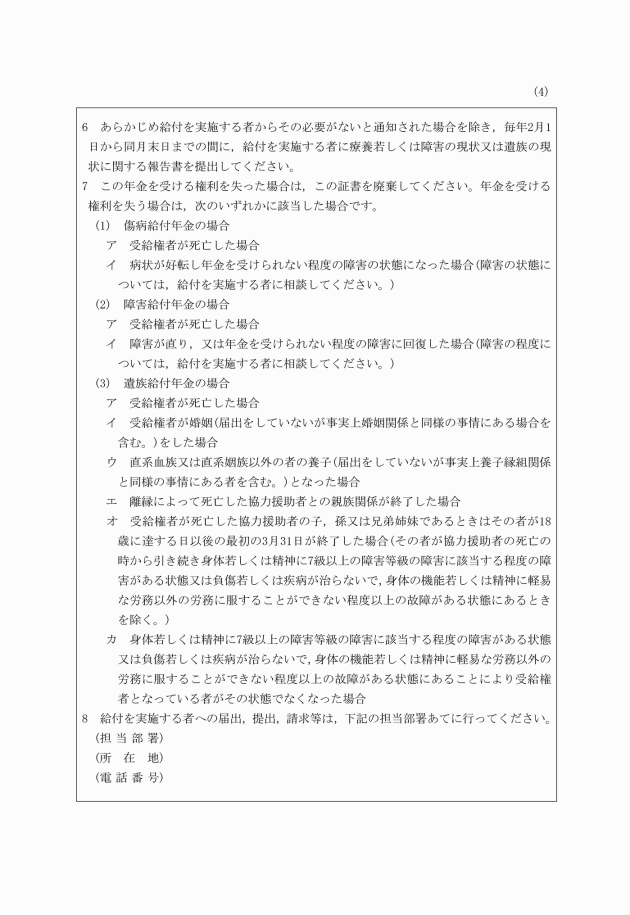

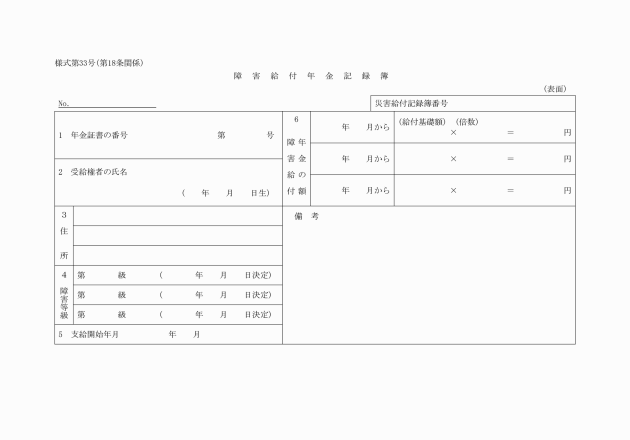

(年金証書)

第8条 本部長は,年金たる給付の支給に関する通知をするときは,当該給付を受けるべき者に,併せて年金証書(別記様式第16号)を交付するものとする。

2 本部長は,既に交付した年金証書の記載事項(年金の額に係る記載事項を除く。)を変更する必要が生じた場合には,新たな証書を交付するものとする。

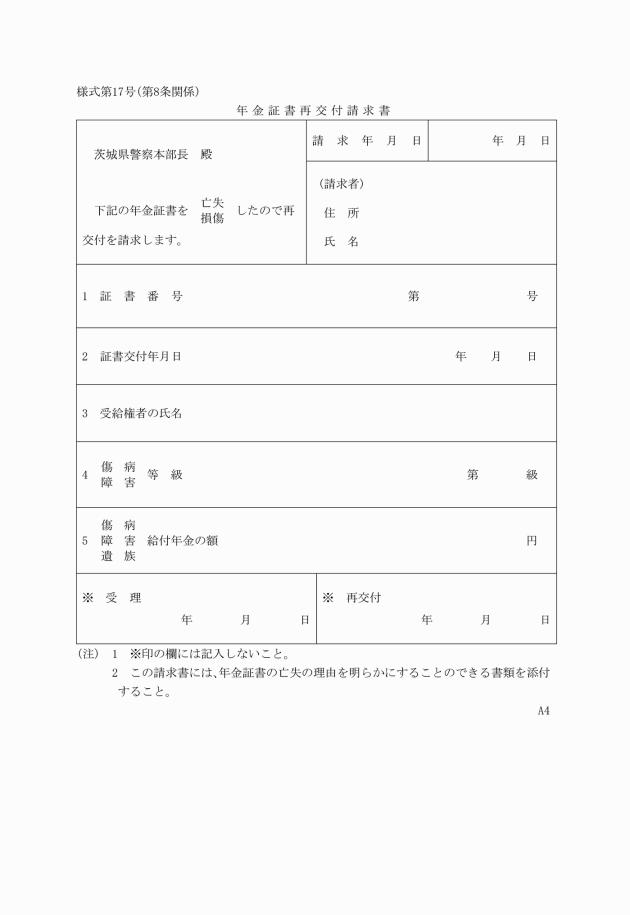

3 年金証書の交付を受けた者は,その証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,年金証書再交付請求書(別記様式第17号)に亡失の理由を明らかにすることができる書類を添えて,証書の再交付を本部長に請求することができる。

(昭50公委規則1・昭57公委規則7・平19公委規則3・令4公委規則8・一部改正)

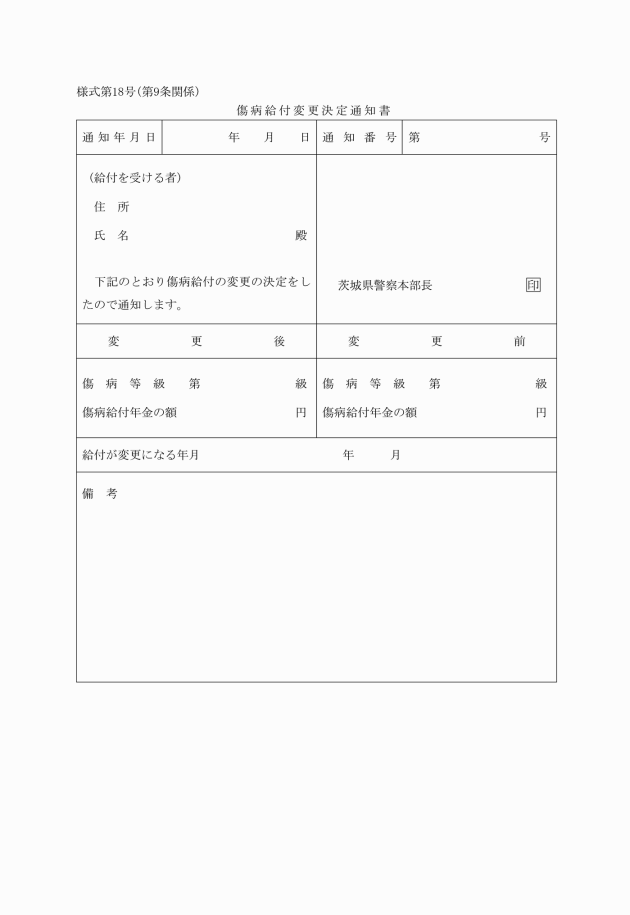

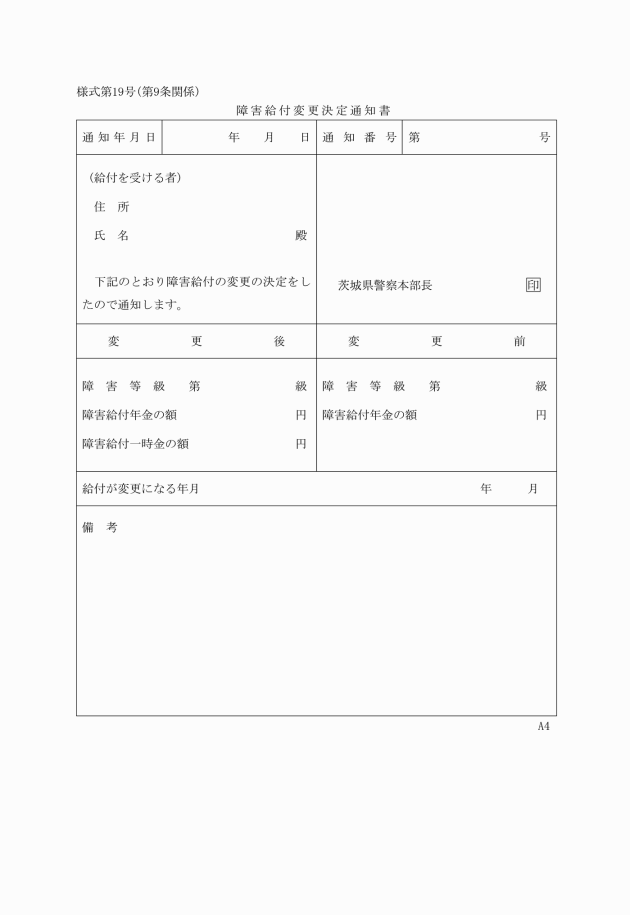

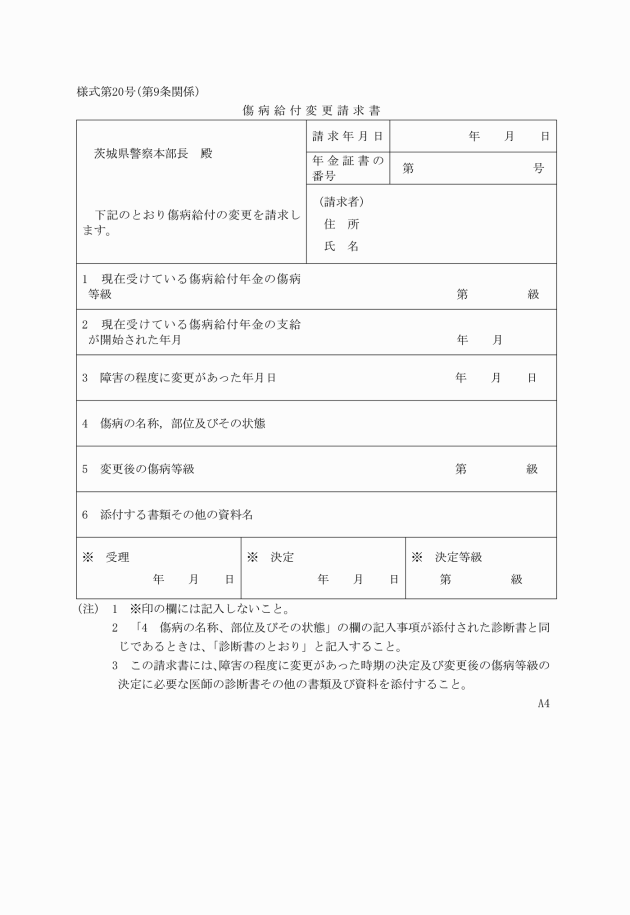

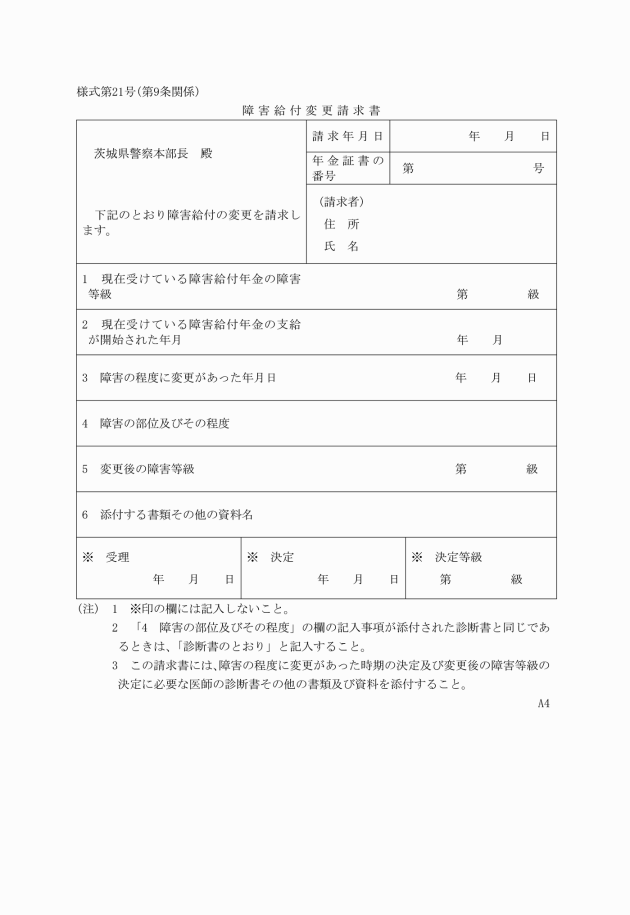

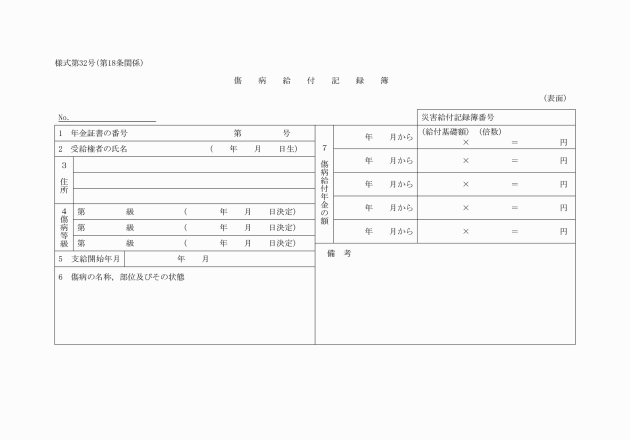

3 前項の傷病給付変更請求書又は障害給付変更請求書には,障害の程度に変更があつた時期及び変更後の傷病等級又は傷害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。

(昭50公委規則1・昭52公委規則6・昭57公委規則7・平19公委規則3・一部改正)

(年金たる給付の額の改定の通知)

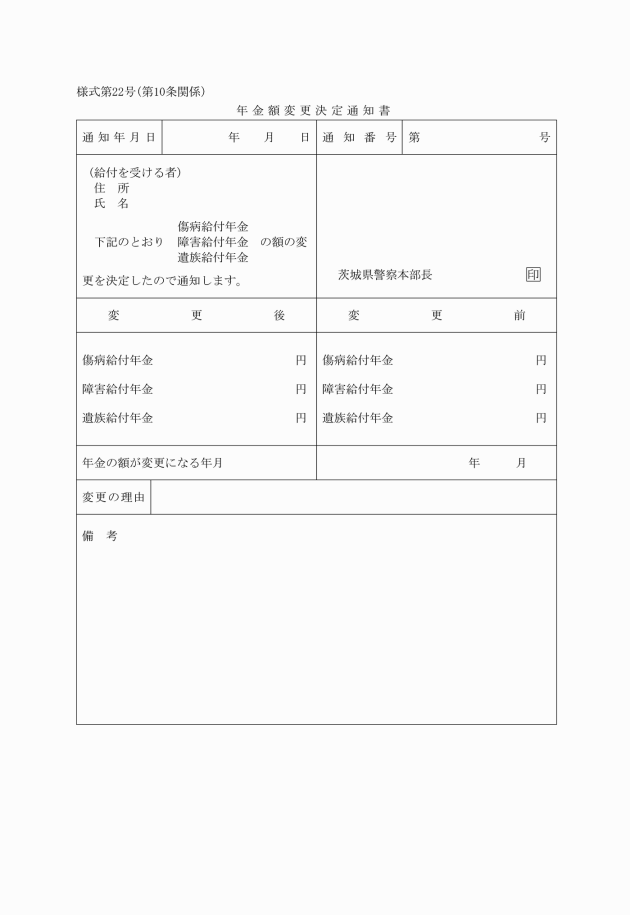

第10条 本部長は,年金たる給付の額の改定されることとなるときは,当該年金たる給付を受ける者に対し,年金額変更決定通知書(別記様式第22号)により,速やかにその旨を通知するものとする。

(昭57公委規則1・全改,平19公委規則3・一部改正)

第11条 削除

(昭57公委規則7)

(過誤払による返還金債権への充当の通知)

第11条の2 本部長は,令第10条の11の規定により,年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支給金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは,当該給付を受ける者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

2 前項の通知には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 過誤払による返還金債権に係る年金たる給付の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額

(2) 支払うべき給付の種類,当該給付の支払金の金額及び当該金額のうち(1)の金額に充当した金額

(昭56公委規則8・追加,昭57公委規則7・一部改正)

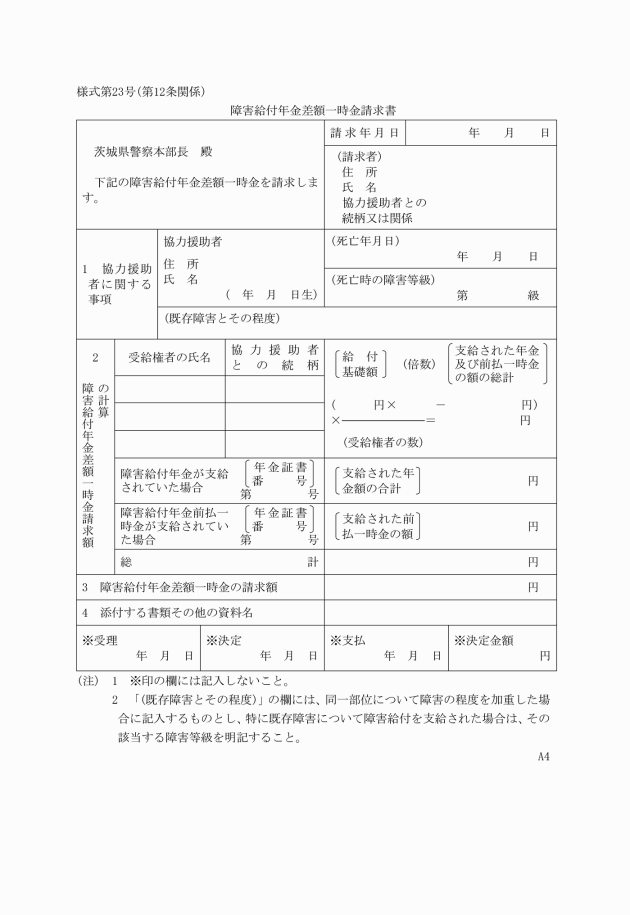

2 障害給付年金差額一時金請求書には,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写

(2) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者と障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者との続柄に関し市町村長が発行する証明書

(3) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第2条第3項第1号に掲げる遺族である場合には,障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明する書類

(4) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が,婚姻の届出をしていないが,障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を認めることができる書類

(5) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第2条第4項において準用する令第10条の5第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは,これを証明することのできる書類

(6) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡前に第8条の規定による請求をしていなかつたときは,その者が当該請求を行うものとした場合に必要な書類その他の資料

(昭57公委規則1・全改,平19公委規則3・一部改正)

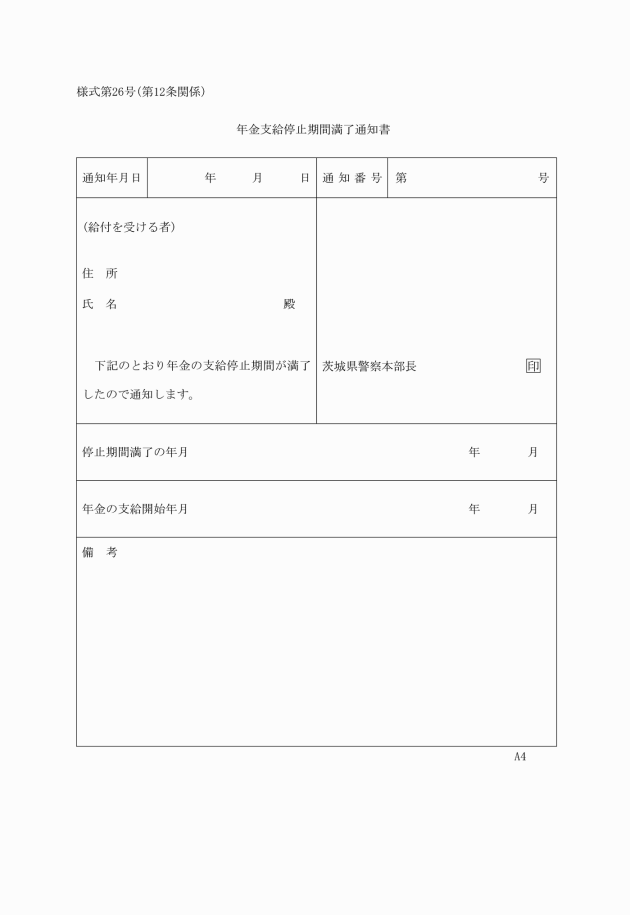

(障害給付年金等の支給停止終了の通知)

第12条の2 本部長は,令附則第3条第5項の規定による障害給付年金の支給の停止又は令附則第4条第4項において準用する令附則第3条第5項若しくは令附則第8条第3項の規定による遺族給付年金の支給の停止が終了したときは,当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者又は当該遺族給付年金を受ける権利を有する者に対し,年金支給停止期間満了通知書(別記様式第26号)により,速やかに,所属長を経てその旨を通知するものとする。

(昭57公委規則1・追加,昭61公委規則5・平19公委規則3・一部改正)

(端数の整理)

第13条 令第7条第8項第2号の規定により障害給付年金の額から障害給付一時金の額を控除する場合において,当該障害給付一時金の額を25で除して得た額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(昭52公委規則6・平19公委規則3・一部改正)

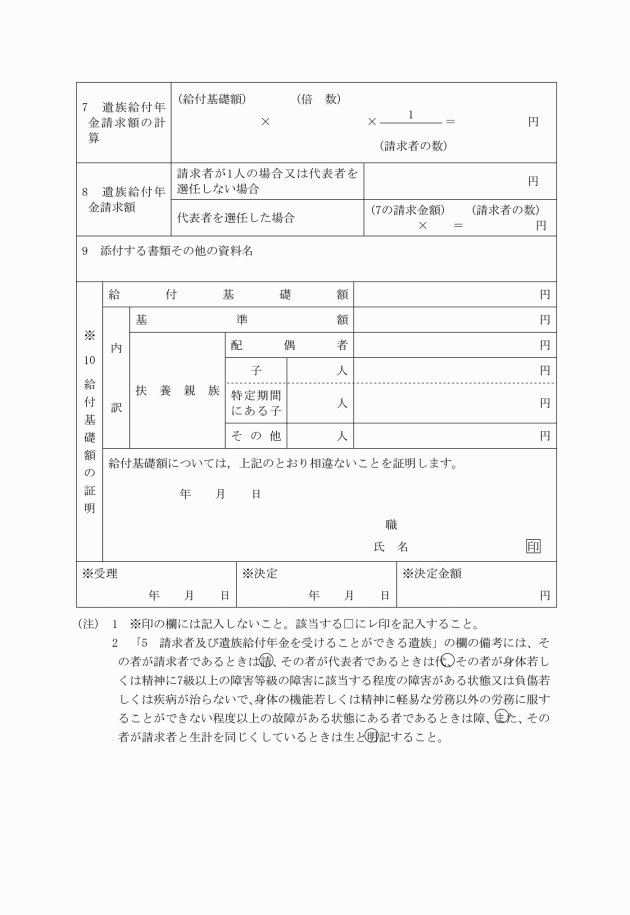

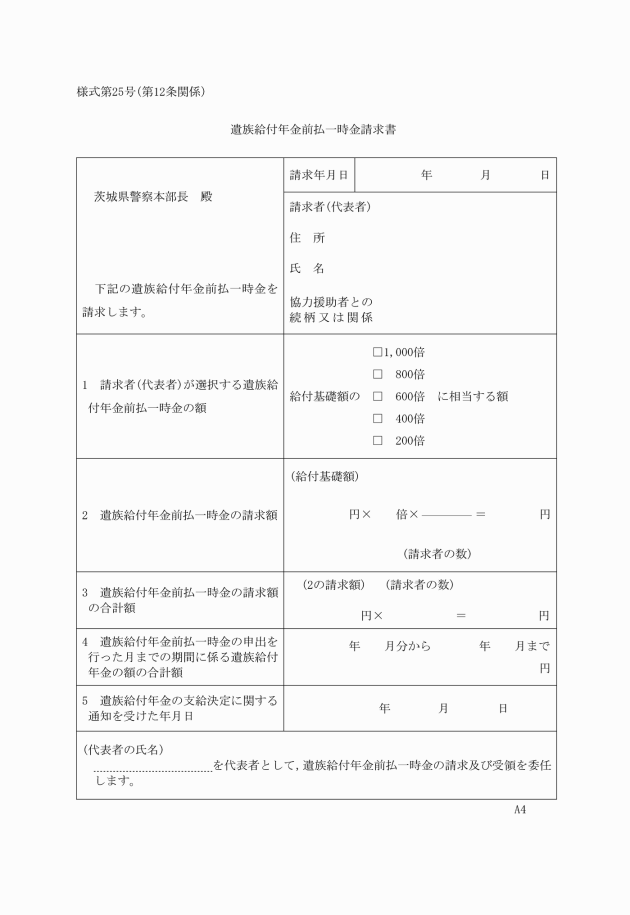

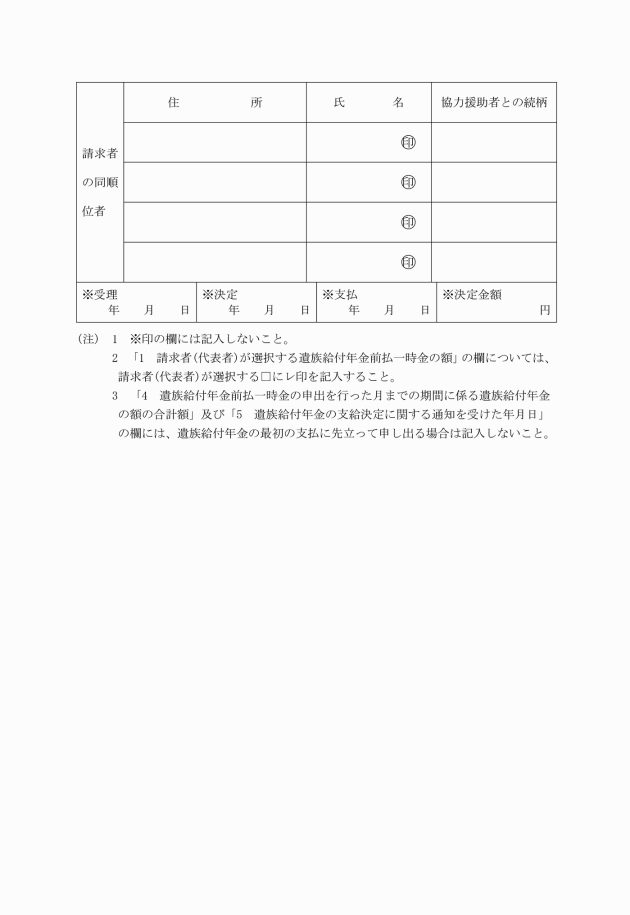

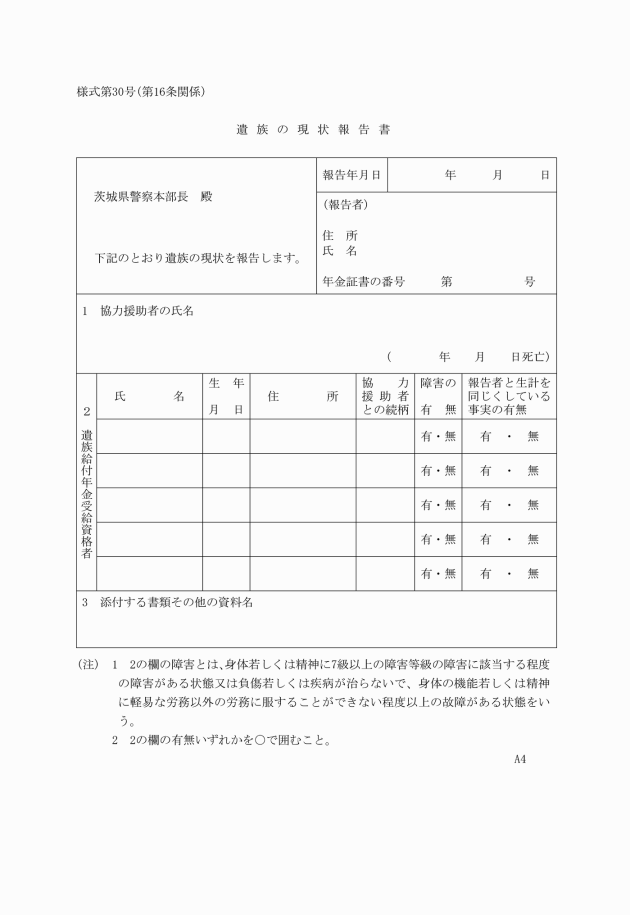

(遺族給付年金の請求等の代表者)

第14条 遺族給付年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,これらの者は,そのうち1人を,第7条第1項に規定する請求書の提出及び遺族給付年金の受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族給付年金を受ける権利を有する者は,前項の規定により代表者を選任し,又はその代表者を解任したときは,速やかに,書面でその旨を本部長に届け出るものとする。この場合には,その代表者を選任し,又は解任したことを証明することのできる書類を添付するものとする。

(昭50公委規則1・昭57公委規則7・一部改正)

(所在不明による支給停止の申請等)

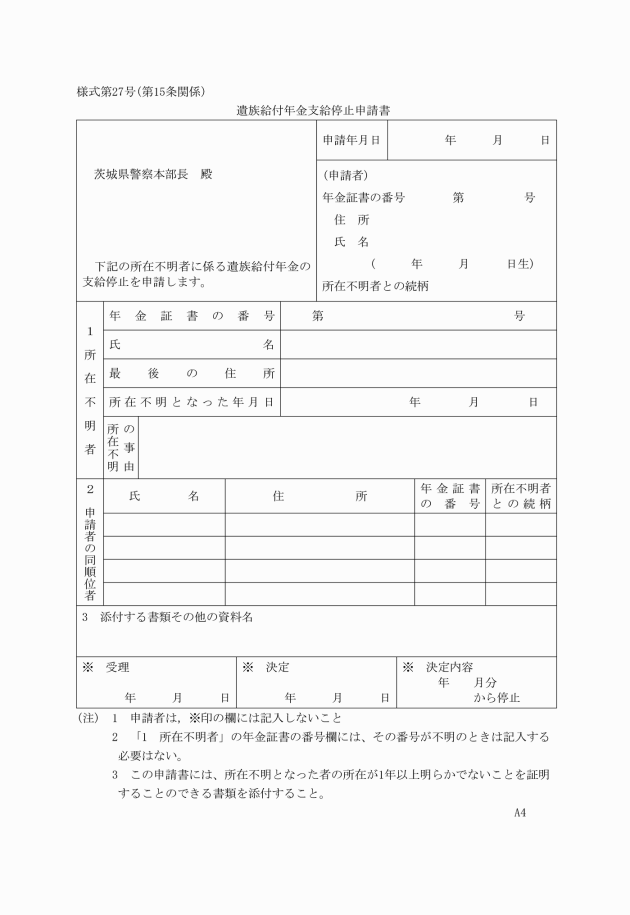

第15条 令第10条の3第1項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は,遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第27号)を本部長に提出するものとする。

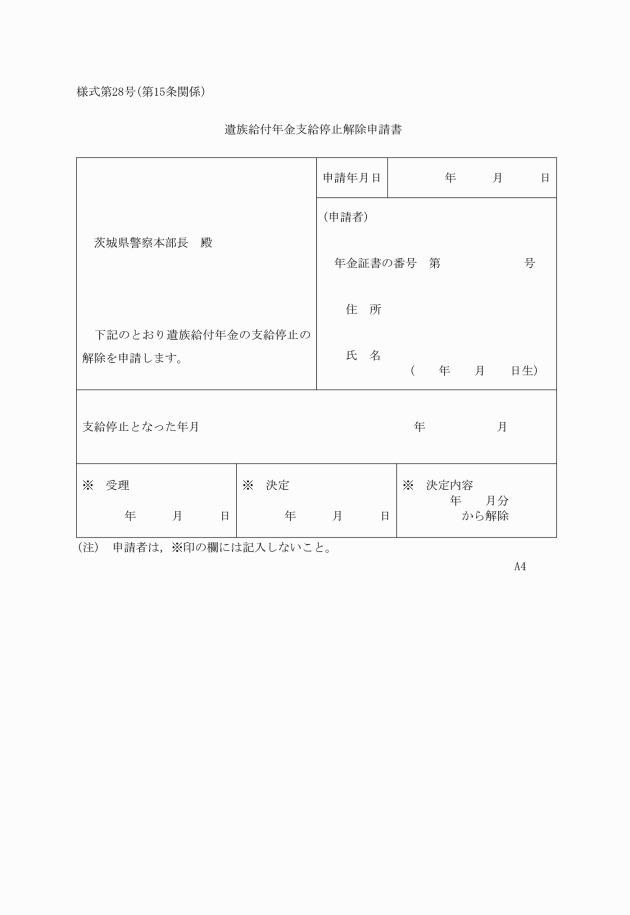

2 令第10条の3第2項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は,遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第28号)及び年金証書を本部長に提出するものとする。

3 本部長は,前2項の規定による申請に基づき遺族給付年金の支給を停止し,又は支給の停止を解除したときは,当該申請を行つた者に書面でその旨を通知するものとする。

(昭50公委規則1・平19公委規則3・一部改正)

(昭50公委規則1・昭52公委規則6・昭57公委規則7・昭61公委規則5・平19公委規則3・一部改正)

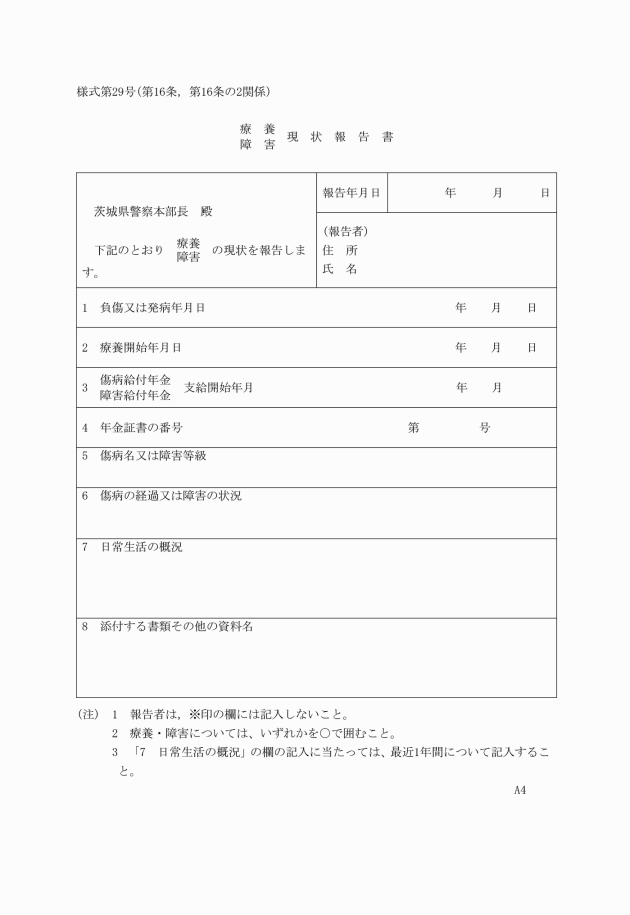

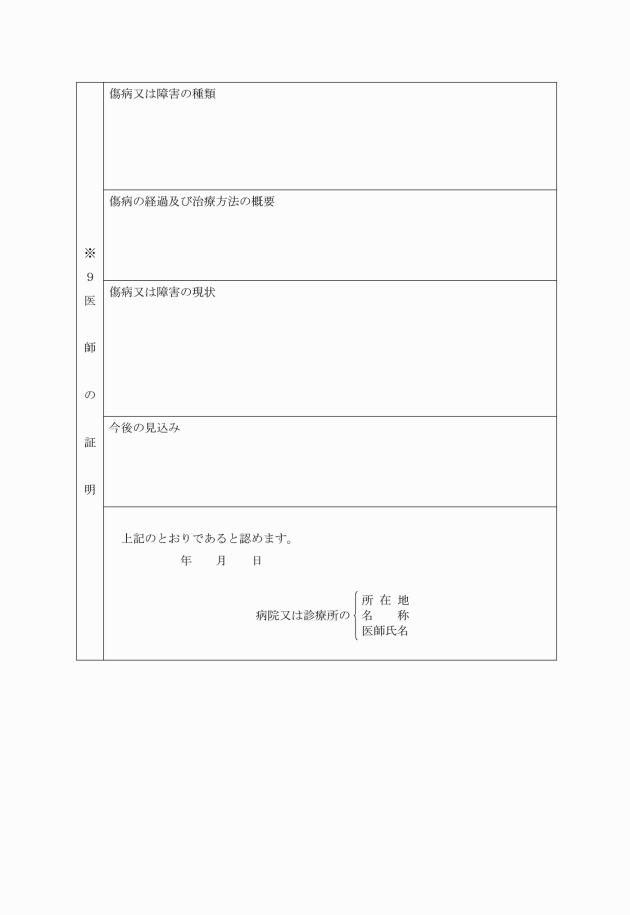

第16条の2 療養給付を受けている者で,療養の開始後1年6月を経過した日において,負傷又は疾病が治つていないものは,同日後1月以内に,その療養の現状に関し,前条の療養・障害現状報告書を本部長に提出するものとする。

(昭52公委規則6・追加,昭57公委規則7・一部改正)

(届出)

第17条 年金たる給付を受けている者は,次に掲げる場合には,速やかに,書面でその旨を本部長に届け出るものとする。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 傷病給付年金を受けている者にあつては,その者の障害の状態が傷病等級に該当する障害の状態の程度に該当しなくなつたとき。

(3) 障害給付年金を受けている者にあつては,その者の障害が障害等級に該当する障害の程度に該当しなくなつたとき。

(4) 遺族給付年金を受けている者にあつては,次に掲げるとき。

ア 令第10条第4項第2号に該当するに至つたとき。

イ 令第10条の2第1項(同項第1号及び第5号を除く。)の規定により,その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき。

ウ その者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族(令附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて,当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ,同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じたとき(その遺族に令第10条の2第1項第5号に該当するに至つた者が生じたときを除く。)。

2 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には,その者の遺族は,速やかに,書面でその旨を本部長に届け出るものとする。

(昭46公委規則4・昭50公委規則1・昭52公委規則6・昭57公委規則7・昭61公委規則5・平11公委規則5・平19公委規則3・一部改正)

第17条の2 介護給付を受けている者は,常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなった場合には,その事実を証明する資料を添えて,速やかに,書面でその旨を本部長に届け出るものとする。

(平8公委規則8・追加)

(昭50公委規則1・昭52公委規則6・平19公委規則3・一部改正)

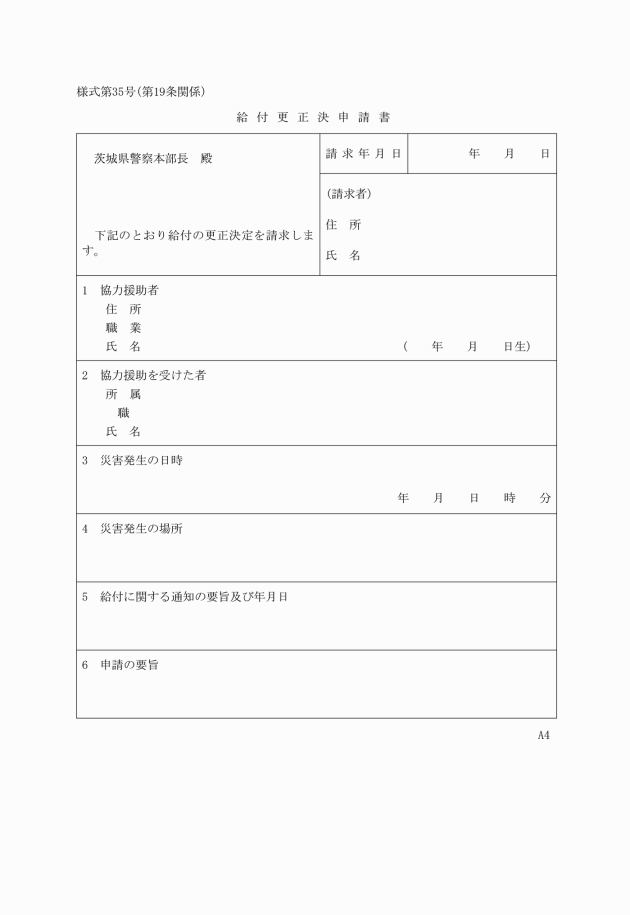

2 前項の申請書には,書類,記録その他更正決定に必要な資料を添付するものとする。

3 条例第4条第2項の規定による申請者への通知は,書面で行うものとする。

(昭50公委規則1・平19公委規則3・一部改正)

付則

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和46年公委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和50年公委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年11月21日から適用する。

附則(昭和52年公委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和56年公委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和56年公委規則第8号)

この規則は,昭和56年9月1日から施行する。

附則(昭和57年公委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和57年公委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年10月1日から適用する。

附則(昭和61年公委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則の規定は,昭和60年10月1日以後に死亡した協力援助者の遺族について適用し,同日前に死亡した協力援助者の遺族については,なお従前の例による。

付則(昭和62年公委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成6年公委規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年公委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

付則(平成8年公委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成11年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則に規定する様式による書面については,改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合においては,氏名を記載し及び押印することに代えて,署名することができる。

附則(平成11年公委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成19年公委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和3年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則第4条の2第2号の規定は、この規則の施行の日以後に給付の事由が生じた休業給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた休業給付については、なお従前の例による。

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令4公委規則8・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・令4公委規則8・一部改正)

(平19公委規則3・全改)

(平19公委規則3・全改)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)

(平19公委規則3・全改)

(平19公委規則3・全改)

(平19公委規則3・全改)

(平19公委規則3・全改)

(平19公委規則3・全改,令3公委規則2・一部改正)