○茨城県農業改良資金貸付規程

平成14年10月17日

茨城県告示第1339号

茨城県農業改良資金貸付規程(昭和39年茨城県告示第1150号)の全部を改正し,この告示による改正前の茨城県農業改良資金貸付規程により行った貸付け(繰上償還及び支払猶予に係るものを除く。)については,なお従前の例による。

茨城県農業改良資金貸付規程

第1 貸付け

県は,農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号。以下「法」という。),農業改良資金助成法施行令(昭和31年政令第131号。以下「政令」という。)及び農業改良資金助成法施行規則(平成14年農林水産省令第57号。以下「規則」という。)に定めるところによるもののほか,この規程に定めるところにより農業者等に対して農業改良資金(当該資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)を貸し付ける。

第2 貸付資格の認定の基準

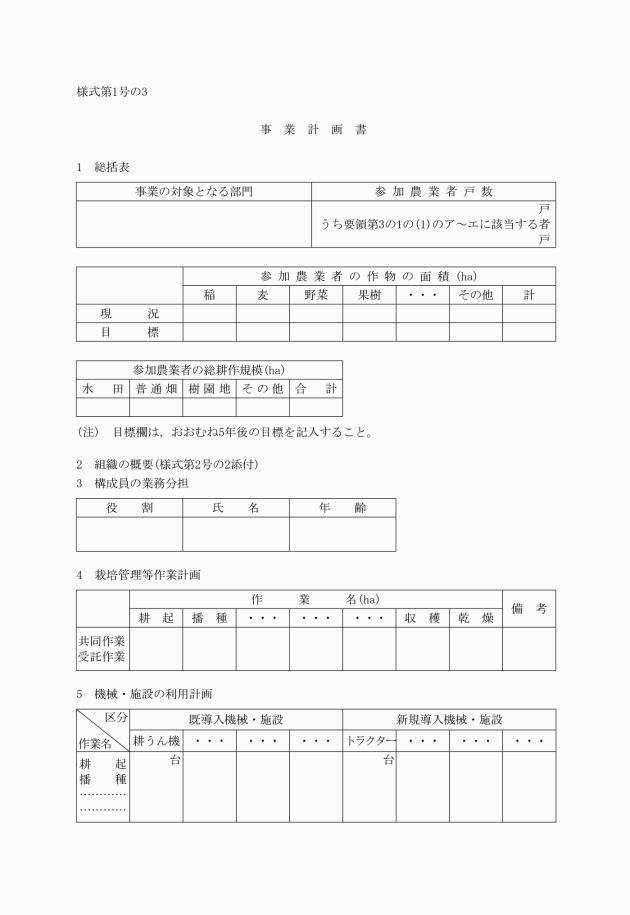

法第7条第1項の規定による貸付資格の認定は,農業改良措置に関する計画の内容が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 新規の作物,家畜等を導入し,従来取り扱っていない次の作目区分へ進出する場合。この場合において,従来と同一区分の農畜産物であっても,露地栽培と施設栽培とのように,栽培管理方法の違いその他の技術及び経営ノウハウが大きく異なるものについては別の区分とすることができる。

米穀,麦類,豆類,雑穀,いも類,野菜(葉茎菜),野菜(根菜),野菜(果菜),花き(切花),花き(鉢物),果樹,養蚕,工芸作物,飼料作物,きのこ,酪農,肉用牛,養豚,養鶏,その他の家畜

(2) 自ら生産した農畜産物を主原料とした加工の事業を新たに開始する場合及び既に加工の事業に取り組んでいた者が従来の技術及び経営ノウハウで対応できない新しい加工の事業を開始する場合

(3) 先駆的な技術で,農畜産物又はこれを主原料とする加工品の品質又は収量の向上及びコスト又は労働力の削減に資する新たな生産方式を導入する場合

(4) 自ら生産した農畜産物又はこれを主原料とする加工品について,従来の技術及び経営ノウハウで対応できない新しい販売の方式を導入する場合

(平16告示1412・平18告示1295・一部改正)

第3 貸付条件

1 貸付対象者

農業改良資金の貸付対象者は,次に該当する農業者又はその組織する団体とする。

(1) 次のいずれかに該当するもの

ア 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画を含む。)の認定を受けた農業者をいう。以下同じ。)

イ 認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第4項に規定する者であって,経営開始後5年以内であり,かつ,認定後10年以内のものに限る。)

ウ 次の要件のすべてに該当する農業経営者

(ア) 農業所得が総所得の過半(法人にあっては,農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること又は農業粗収益が200万円以上(法人にあっては,1,000万円以上)であること。

(イ) 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあっては,常時従事者である構成員)がいること。

(ウ) 60歳以上の個人の農業者にあっては,その後継者が現に主として農業に従事(農業者大学校に就学している場合等を含む。)しており,かつ,将来においても,主として農業に従事する見込みがあると認められること。

(エ) 簿記記帳を行っていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)。

エ アからウまでの農業経営者以外の農業者であって,経営のうちの一部の部門について主宰権があることが明確になっている内容の家族経営協定を締結しているもの

オ 法人格を有しない団体で次の要件のすべてを満たすもの(水田作及び畑作に係る農業経営を行う団体以外の場合には,(エ)を除く。以下「集落営農組織」という。)

事項 | 基準 |

1 団体の目的 2 団体の意思決定の機関及びその決定の方法 3 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項 4 代表者及び代表権の範囲 5 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要であるときはその徴収方法 | 1 農業経営の改善に資する旨をその目的に含んでいること。 2 代表者の選任の手続きを明らかにしていること。 3 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要であるときは、その徴収の方法が衡平を欠くものでないこと。 4 団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。 |

(イ) 一元的に経理を行っていること。

(ウ) 原則として5年以内に農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人をいう。)に組織変更する旨の目標を有していること。

(エ) 農用地の利用の集積の目標を定めていること。

(オ) 主たる従事者(当該団体の運営の中心となる者)が農業経営基盤強化促進法第6条に規定する市町村が定める基本構想の目標農業所得額と同等以上の農業所得の目標額を定めていること。

カ 集落営農組織以外の法人格を有しない団体のうち,アからエまでの者が全構成員の過半を占めるものであって,かつ,オの(ア)の表の左欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる基準に従った規約を有しているもの

(2) 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第5条第1項の認定農業者(以下「エコファーマー」という。)(同法第5条第2項の認定導入計画に従って同法第2条に掲げる持続性の高い農業生産方式を導入する場合に限る。)

2 貸付金の限度額及び利率

(1) 貸付金の限度額は,次のとおりとする。ただし,1の(1)のアの認定農業者以外のものについては,農業改良措置の導入に必要な経費の額の8割に相当する額と次に掲げる額とのいずれか低い額とする。

農業者 1,800万円

法人又は農業者の組織する団体 5,000万円

(2) 貸付金の利率は,無利子とする。

3 貸付金の償還期間,据置期間及び償還方法

貸付内容 | 償還期間 | 据置期間 |

政令第2条に定める特定地域資金を借り受ける場合 | 12年以内 | 5年以内 |

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(平成11年政令第334号)第1項に定める資金を借り受ける場合 | 12年以内 | 3年以内 |

青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第23条に定める資金を借り受ける場合 | 12年以内 | 5年以内 |

(2) 知事は償還期間及び据置期間を定めるに当たっては,借入希望者の経営状況,貸付対象施設の性質,規模,耐用年数等を総合的に勘案し,適正な期間を設定するものとする。

(3) 償還方法は,均等年賦償還又は均等半年賦償還とする。

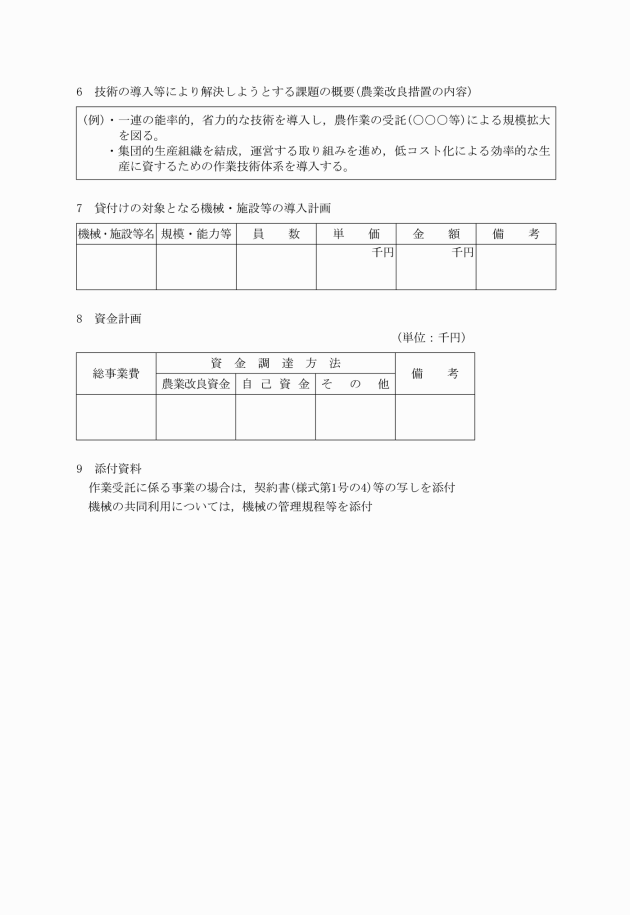

4 農業改良資金の内容

農業改良資金は,法第7条第1項の貸付資格の認定を受けた農業改良措置計画に従って農業改良措置を導入するのに必要な次に掲げる資金とする。ただし,(8)に掲げる資金については認定農業者又は集落営農組織に,(9)及び(10)に掲げる資金については認定農業者に,(11)のアに掲げる資金については認定農業者,集落営農組織又はエコファーマーに限るものとする。

(1) 施設の改良,造成又は取得に必要な資金

(2) 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金

(3) 家畜の購入又は育成に必要な資金

(4) 農地又は採草放牧地の排水改良,土壌改良その他作付条件の整備に必要な資金

(5) 農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。)について農畜産物の生産の用に供するための賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において,権利金を支払い,又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うのに必要な資金

(6) 農機具,運搬用機具その他の農業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において,当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金

(7) 能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

(8) 品種の転換を行うのに必要な資金

(9) 農畜産物の需要を開拓するための新たな農畜産物の加工品等の調査及び開発並びに通信・情報処理機材の取得に必要な資金

(10) 営業権,商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

(11) (6)から(10)までに掲げるもののほか,

ア 農業経営の改善によって必要となる農薬費その他の費用(農業改良措置の導入に係る初度的な資材費,雇用労賃並びに機械及び施設の修理費に限る。)に充てるのに必要な資金

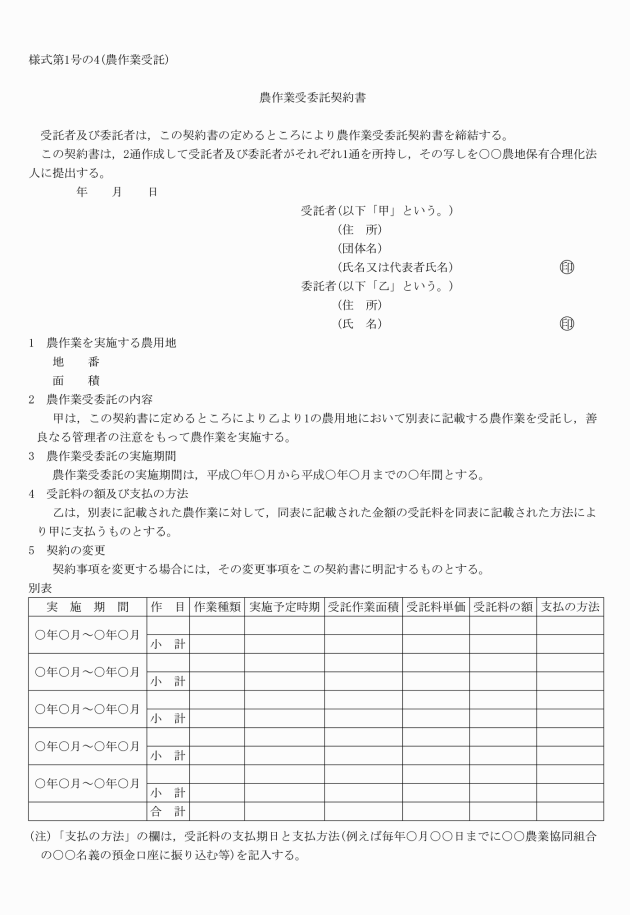

イ 農作業を受託する場合に必要な資金(農地保有合理化担い手育成地域推進事業実施要領(平成19年3月30日付け18経営第7333号農林水産事務次官依命通知)に基づき基幹的農作業を受託する旨の契約を結び,その受託期間の受託相当額を貸し付けるものに限る。)

(平16告示1412・平18告示1295・平19告示1546・一部改正)

第4 貸付けの手続等

1 融資機関による貸付け

(1) 貸付けの手続

ア 法第3条第2項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)は,農業改良資金の借入事前審査を希望する者(以下「借入希望者」という。)から農業改良措置に関する計画(以下「経営改善資金計画書」という。)の提出を受け,別に定めるところにより貸付けの可否について事前審査を行うものとする。

イ 貸付決定

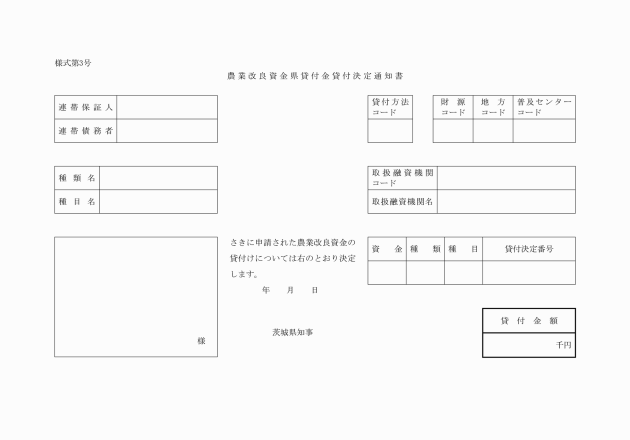

(イ) 知事は,融資機関から貸付申請書の提出を受けたときは,速やかに審査を行い,貸付けを行うことが適当であると認めたときは,農業改良資金県貸付金貸付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により融資機関へ通知するものとする。

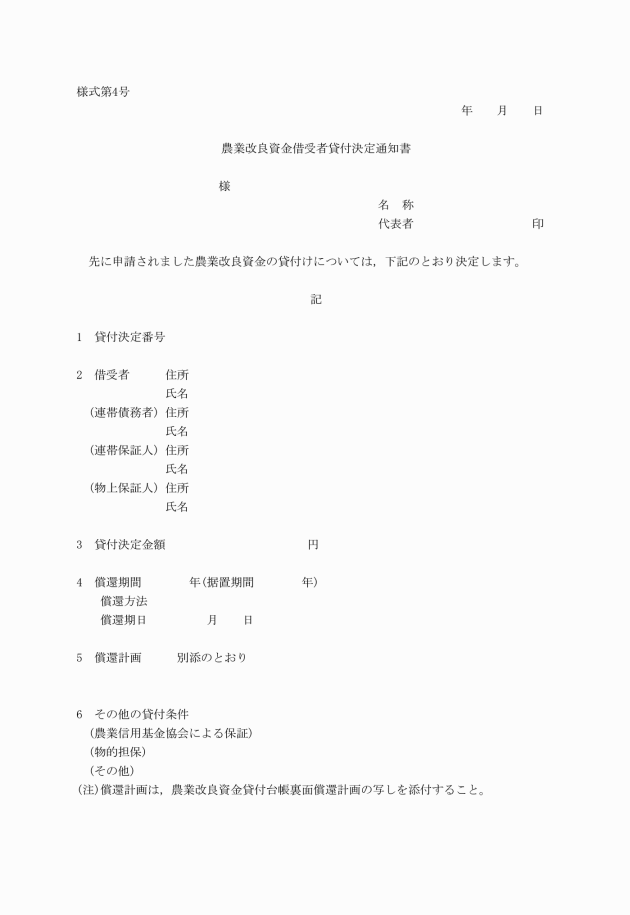

(ウ) 融資機関は,決定通知書の交付を受けたときは,速やかに借入申込者に対し農業改良資金借受者貸付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

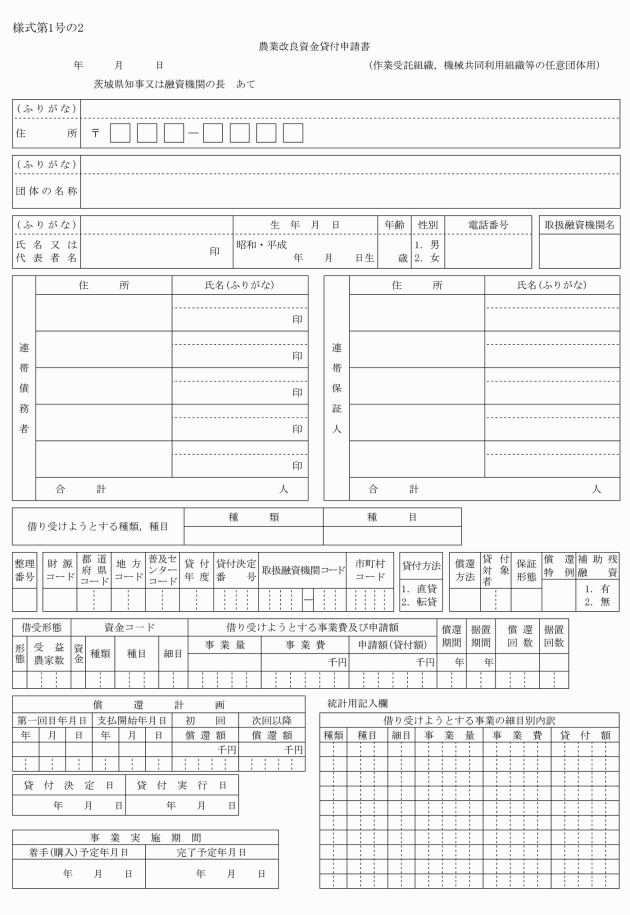

ウ 本規程第3の1の(1)のカに規定する貸付対象者のうち農業を営む任意団体以外のもの(作業受託組織等)については,ア及びイの規定にかかわらず,次のとおりとする。

(ウ) 知事は,融資機関から貸付申請書の提出を受けたときは,速やかに審査を行い,貸付けを行うことが適当であると認めたときは,決定通知書により融資機関へ通知するものとする。

(エ) 融資機関は,決定通知書の交付を受けたときは,速やかに借入申請者に対し農業改良資金借受者貸付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

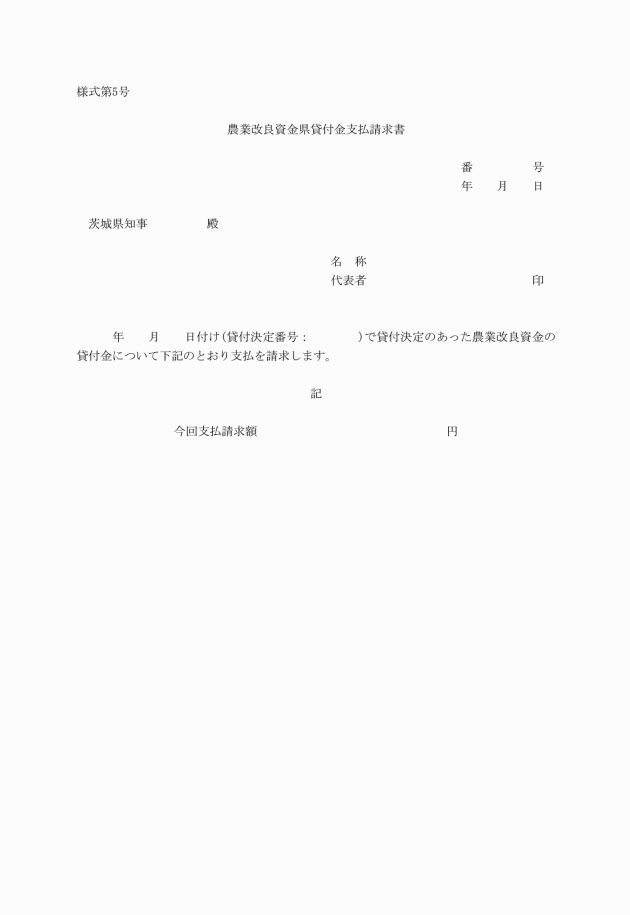

エ 貸付金の交付

(イ) 融資機関は,県貸付金の交付を受けた後,農業改良資金の貸付を受ける者(以下「借受者」という。)に対し,速やかに農業改良資金の貸付けを行うものとする。

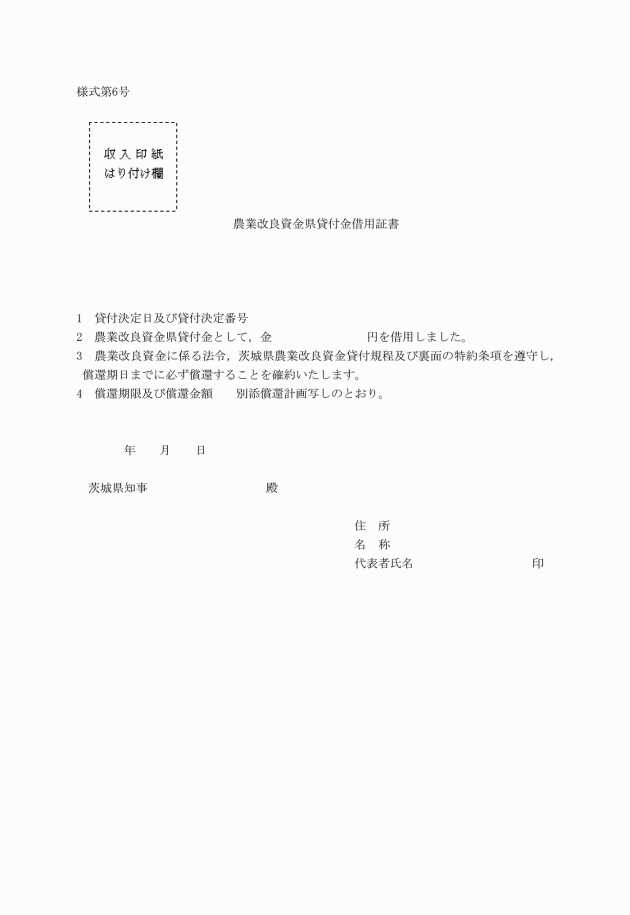

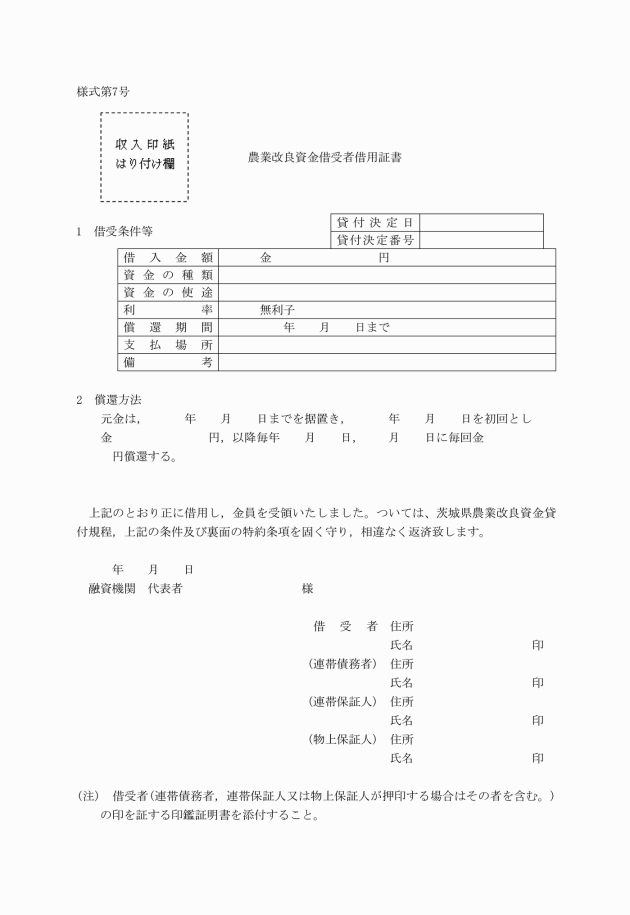

(ウ) 融資機関は,借受者との貸付契約を,農業改良資金借受者借用証書(様式第7号)により行うものとする。この場合において,融資機関は借受者に当該借用証書の特約条項を遵守させるものとする。

(2) その他の事項

ア 県貸付金の貸付条件

県貸付金の利率,償還期間,据置期間及び償還方法に係る貸付条件については,融資機関が県貸付金を原資として農業者等に貸し付ける農業改良資金の貸付条件とそれぞれ同一条件とする。

イ 債権保全措置

融資機関は,茨城県農業信用基金協会による保証又は物的担保のいずれかにより債権を保全する。ただし,融資機関は,必要があると認めるときは,法人に対する貸付けの場合にあっては当該法人の役員等から保証人を,未成年者に対する貸付けの場合にあっては連帯債務者を立てることを求めることができる。

ウ 貸付業務の中止等の報告等

融資機関は,次に掲げる場合は,直ちに知事に報告し,その指示に従わなければならない。

(ア) 農業改良資金の貸付けの業務を中止し,又は廃止しようとするとき

(イ) 農業改良資金の貸付けの業務の遂行が困難となったとき

エ 業務等の状況の報告

融資機関は,知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において,その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは,遅滞なく,知事に報告をしなければならない。

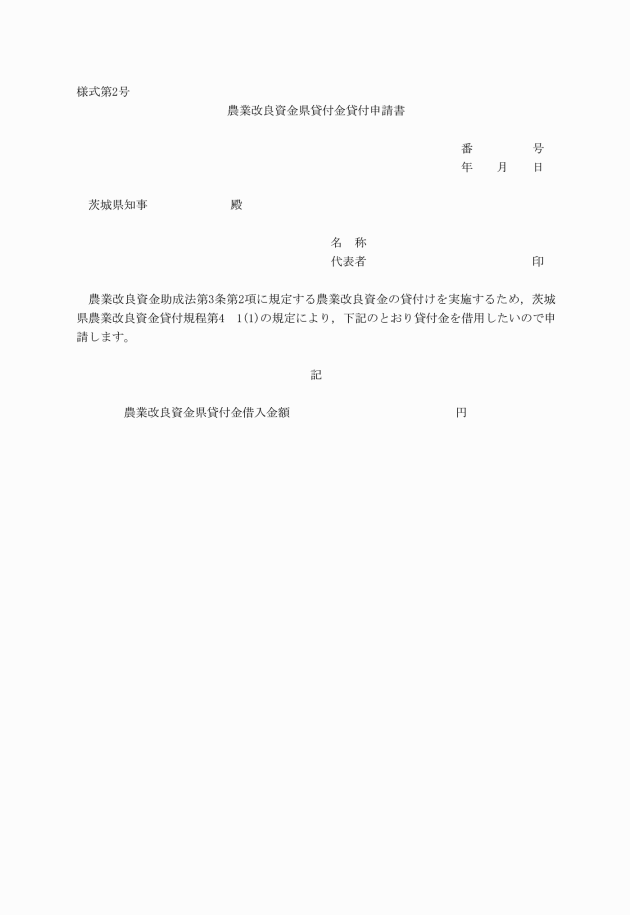

2 県による貸付け

(1) 貸付けの手続

ア 借入希望者は,経営改善資金計画書を作成し,別に定めるところにより貸付の可否について知事の事前審査を受けるものとする。

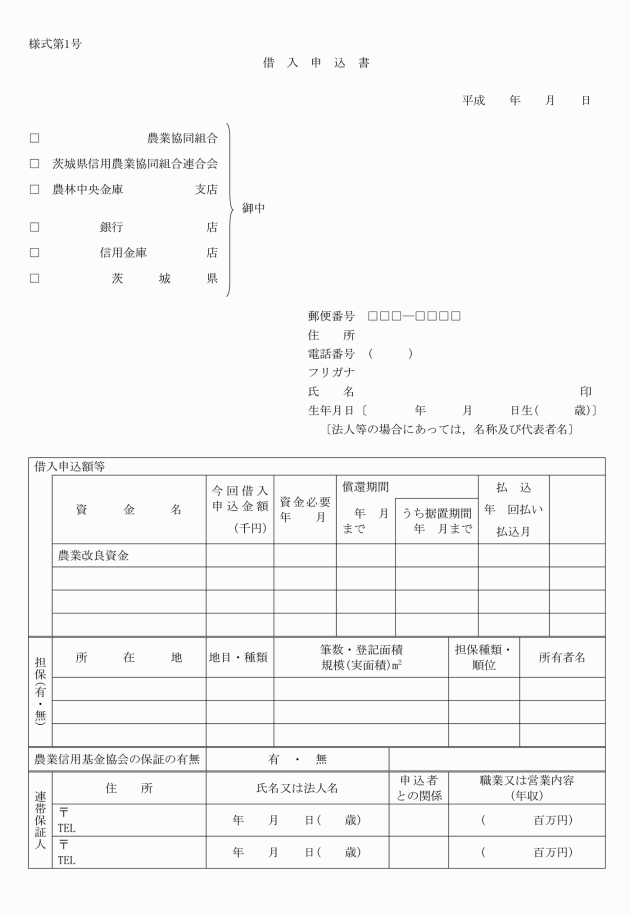

イ 借入申込者は,借入申込書(様式第1号)を農業協同組合を経由して知事に提出するものとする。

ウ 農業協同組合は,借入申込者から借入申込書の提出を受けたときは,知事に当該借入申込書に農業改良資金電算入力票を添付して送付するものとする。

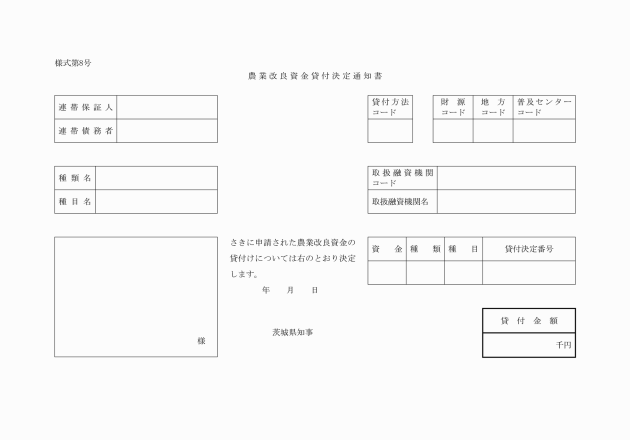

エ 知事は,借入申込書の送付を受けたときは,速やかに審査し,貸付けを行うことが適当であると認めた場合は,農業改良資金貸付決定通知書(様式第8号)を借入申込者に交付するものとする。

オ 農業改良資金の貸付けは,茨城県信用農業協同組合連合会及び農業協同組合を通じて行うものとする。

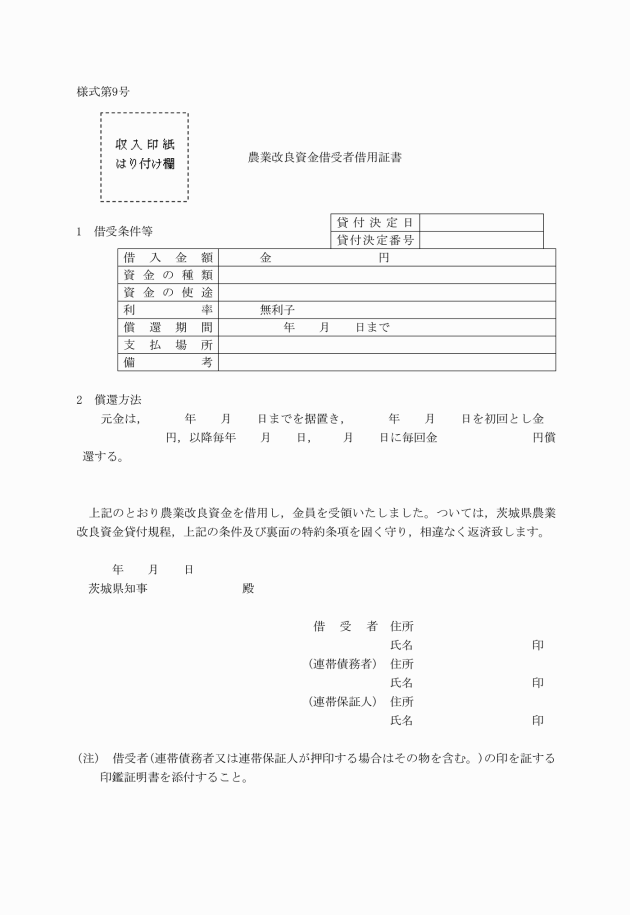

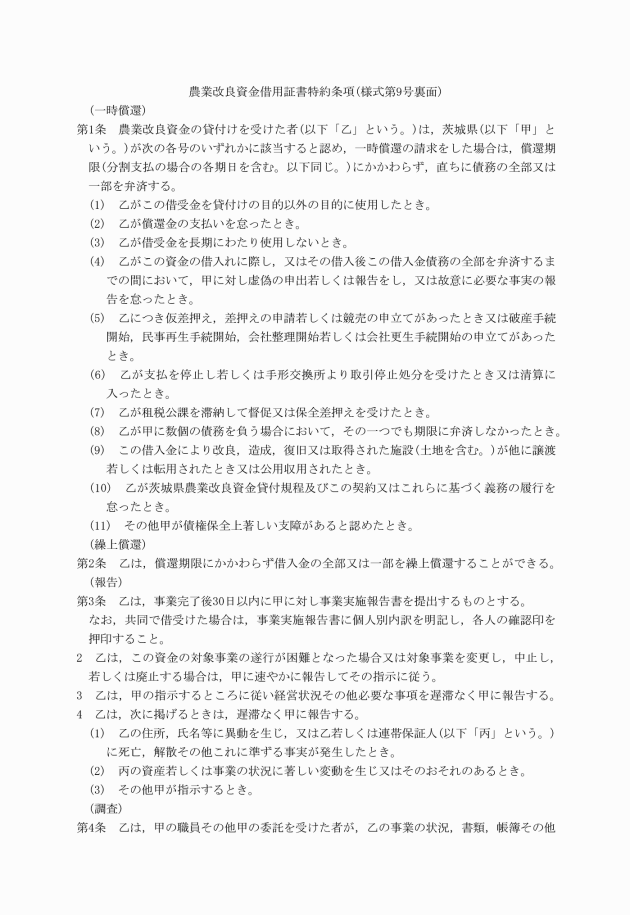

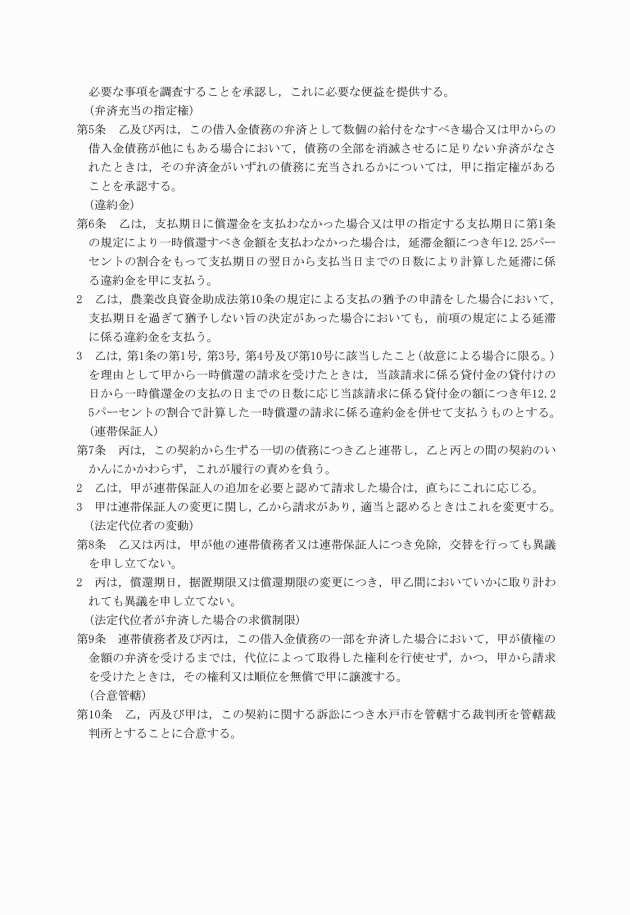

カ 借受者は,農業改良資金の貸付を受ける際に農業改良資金借用証書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。この場合において,借受者は,当該借用証書の特約条項を遵守するものとする。

キ 作業受託組織等については,アからカの規定にかかわらず,次のとおりとする。

(イ) 知事は,(ア)の事前審査により貸付が適当と認めたときは,農業改良資金貸付決定通知書(様式第8号)を借入申込者に交付するものとする。

(ウ) 農業改良資金の貸付は,茨城県信用農業協同組合連合会及び農業協同組合を通じて行うものとする。

(エ) 借受者は,農業改良資金の貸付を受ける際に農業改良資金借用証書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。この場合において,借受者は,当該借用証書の特約条項を遵守するものとする。

(2) 保証人等に係る事項

ア 借入申込者又は借受申請者は,連帯保証人を立てなくてはならない。

イ 借入申込者又は借受申請者が農業者の組織する団体である場合は,当該団体の役員又は構成員のうち当該借入によって受益する者が当該団体の連帯保証人となるものとする。

ウ 知事は,貸付金債権を保全するため必要があると認めるときは,借受者に対し,連帯保証人の追加又は交替を求めることができる。

エ 借入申込者又は借受申請者が未成年者の場合にあっては,アからウまでに定める事項のほか,連帯債務者を立てなくてはならない。

第5 事務の委託

県は,法第13条に基づき貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務の一部を,茨城県信用農業協同組合連合会及び農業協同組合に委託するものとする。

第6 事業の実施以後の措置

1 事業の実施報告

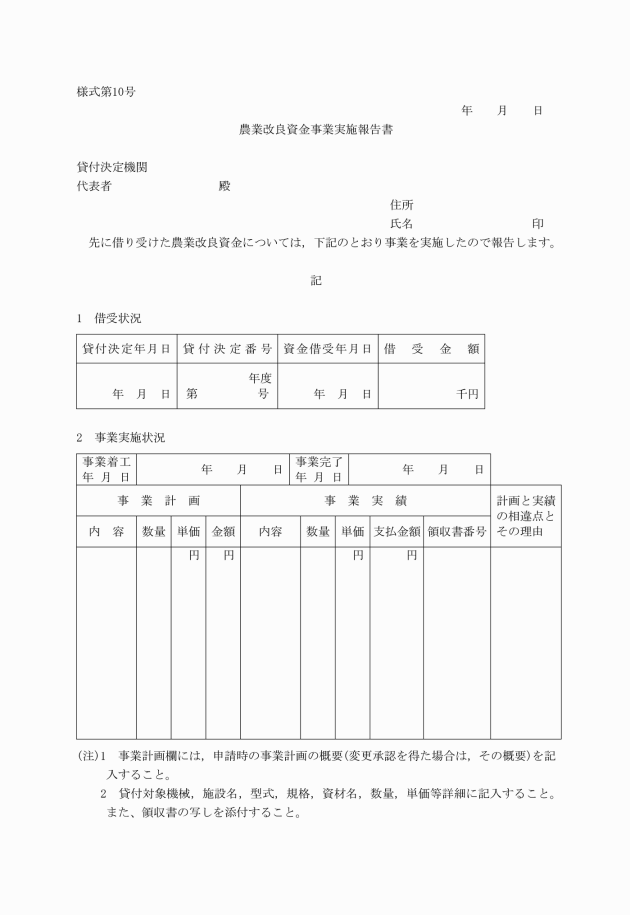

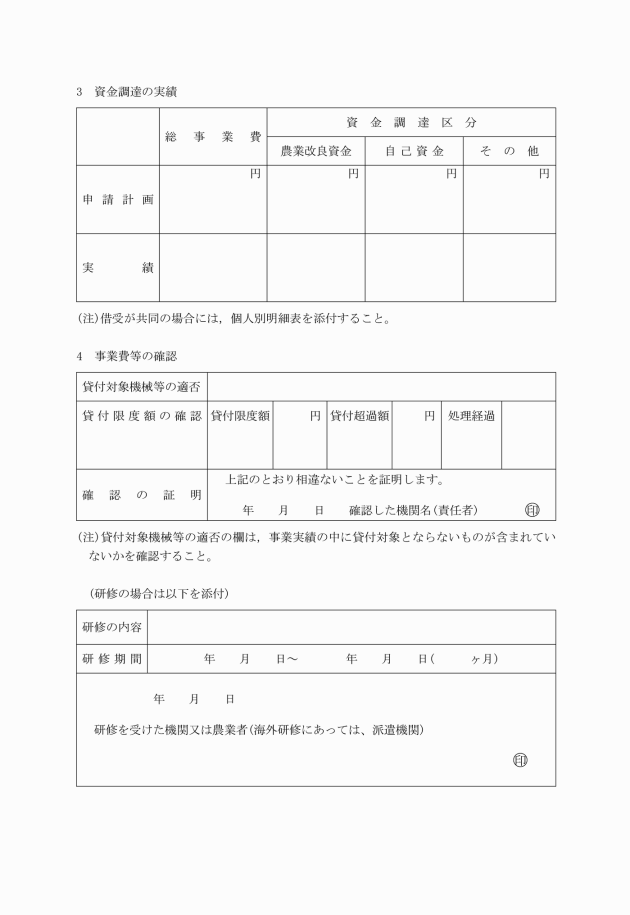

(1) 借受者は,事業完了後30日以内に,農業改良資金事業実施報告書(様式第10号)を貸付けの決定を受けた機関(融資機関又は知事をいう。以下「貸付決定機関」という。)に提出するものとする。この場合において,共同で貸付けを受けたときは,当該報告書に個人別内訳を明記し,各人の確認印を押印するものとする。

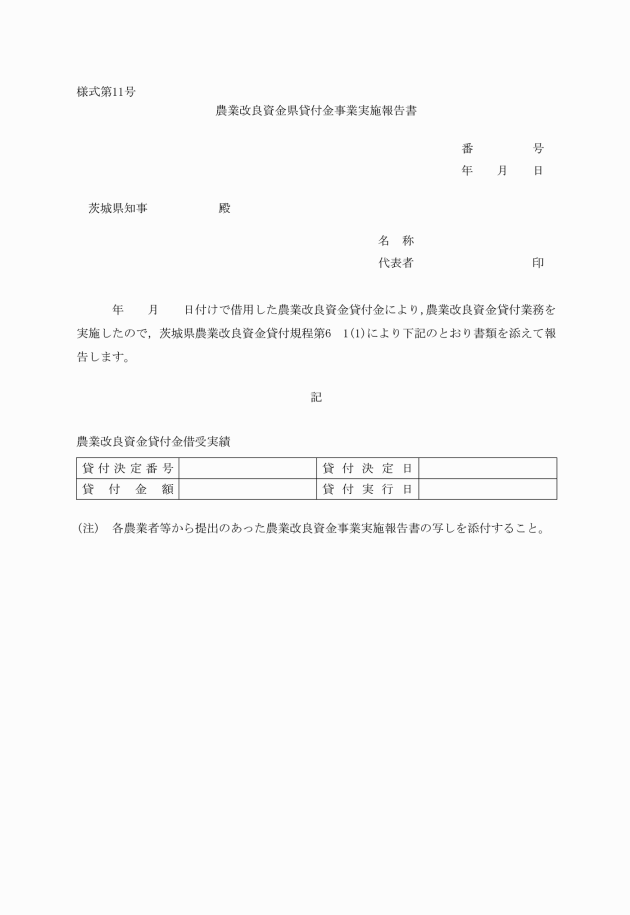

(2) 融資機関が,農業改良資金事業実施報告書を受領したときは,その内容を審査し,適正であると認められるときは,速やかに,知事に対し農業改良資金県貸付金事業実施報告書(様式第11号)を地域農業改良普及センターを経由して提出するものとする。

(3) 農業改良資金事業実施報告書又は農業改良資金県貸付金事業実施報告書が,貸付けの目的に適合していないと知事が認め必要な指示をしたときは,借受者又は融資機関は,その指示に従わなければならない。

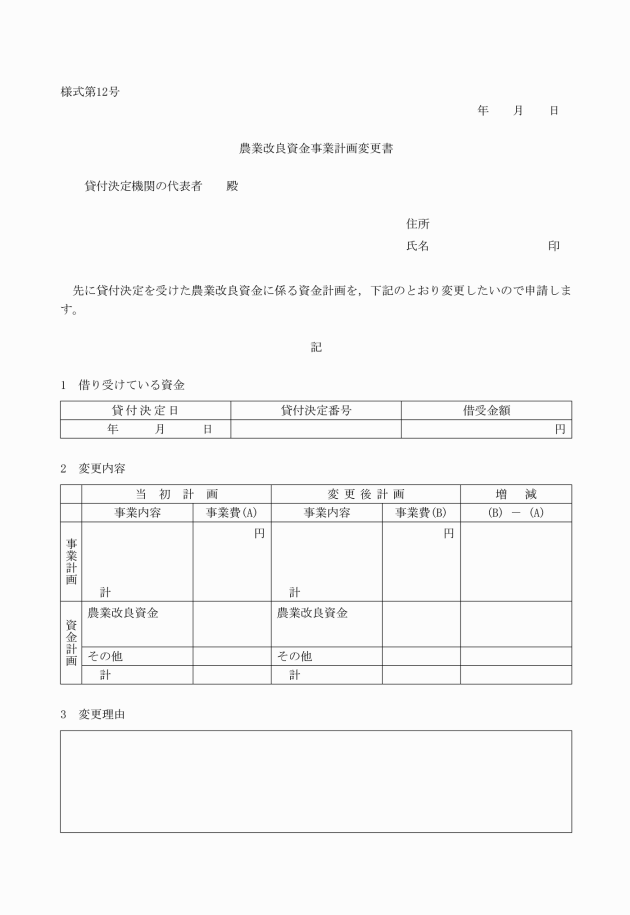

2 事業計画の変更

(1) 借受者は,貸付決定後事業が完了するまでの間に,経営改善資金計画書に記載された計画内容であって,かつ貸付決定額を超えない場合に限り,事業計画の変更を行うことができるものとする。この場合において,貸付決定機関に,農業改良資金事業計画変更書(様式第12号)を提出するものとする。

(2) 融資機関は,当該変更書を受領したときは,速やかに知事に送付するものとする。

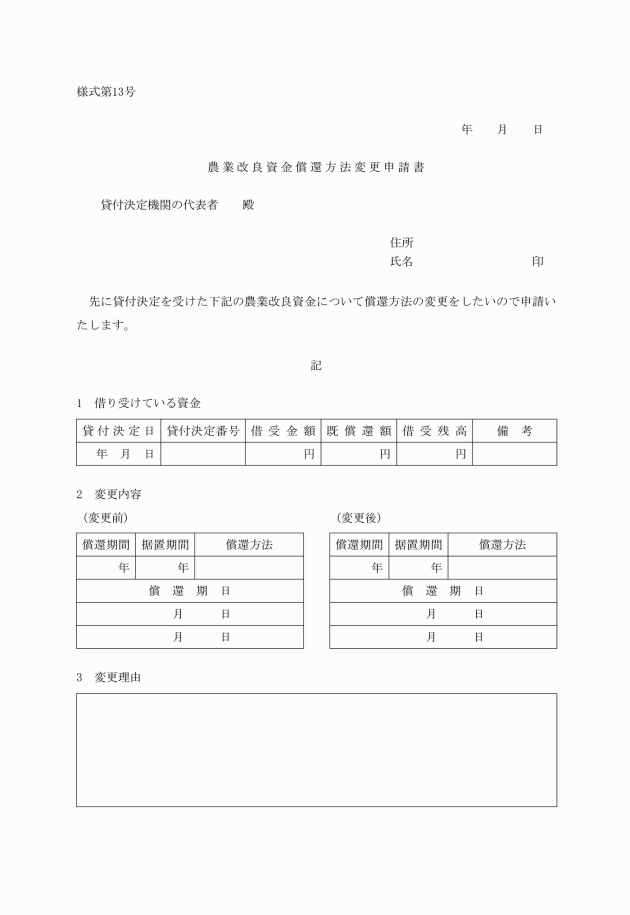

3 償還方法の変更

(1) 借受者は,農業改良資金の償還方法を変更しようとするとき(第6の4,5及び7を除く。)は,貸付決定機関に農業改良資金償還方法変更申請書(様式第13号。以下「償還方法変更申請書」という。)を提出するものとする。

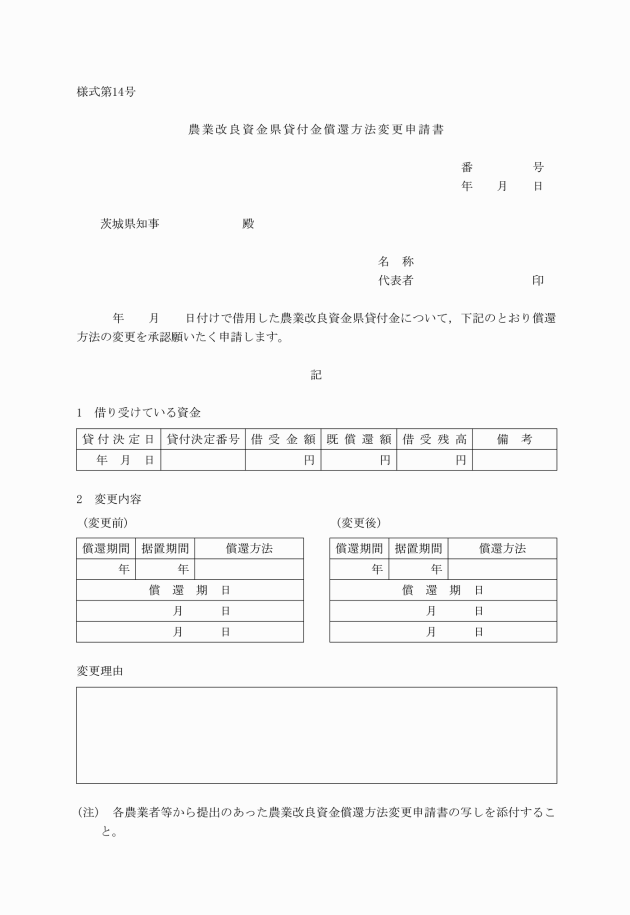

(2) 融資機関は,借受者から償還方法変更申請書を受領したときは,速やかに知事に対し農業改良資金県貸付金償還方法変更申請書(様式第14号。以下「県貸付金償還方法変更申請書」という。)を提出するものとする。

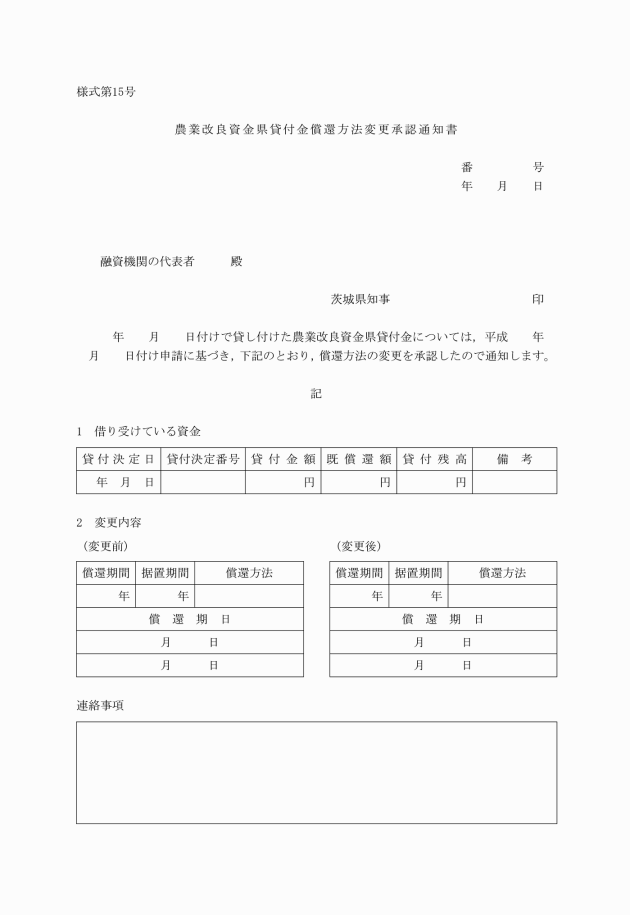

(3) 知事は,融資機関から県貸付金償還方法変更申請書の提出を受けたときは,速やかに審査を行い,償還方法の変更を認めたときは,農業改良資金県貸付金償還方法変更承認通知書(様式第15号。以下「県貸付金償還方法変更承認通知書」という。)により融資機関に通知するものとする。

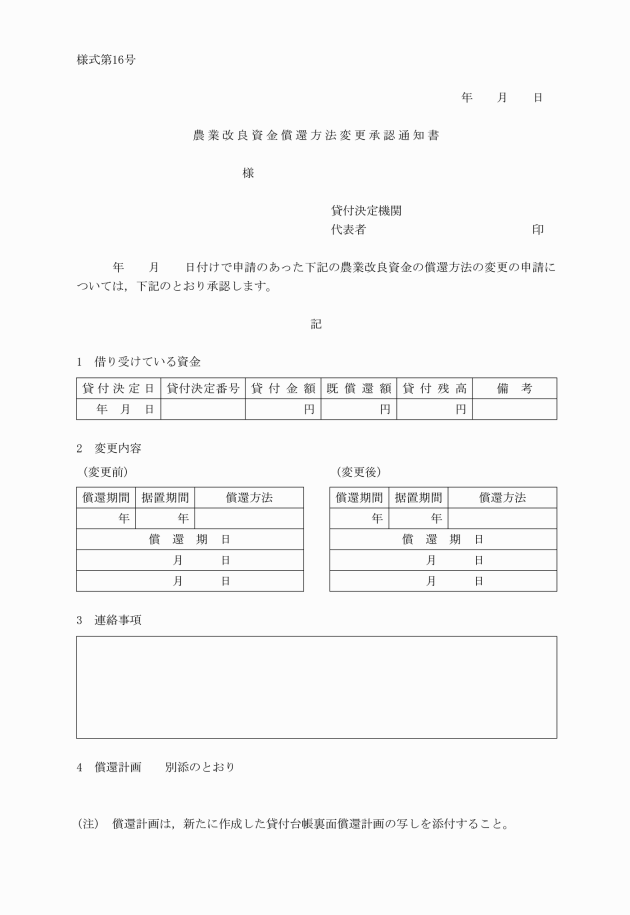

(4) 融資機関は,知事から県貸付金償還方法変更承認通知書の交付を受けたときは,借受者に対し農業改良資金償還方法変更承認通知書(様式第16号。以下「償還方法変更承認通知書」という。)により通知するものとする。

(5) 知事が償還方法変更申請書を受理したときは,その内容を審査し,償還方法の変更を認めた場合は,償還方法変更承認通知書により借受者に通知するものとする。

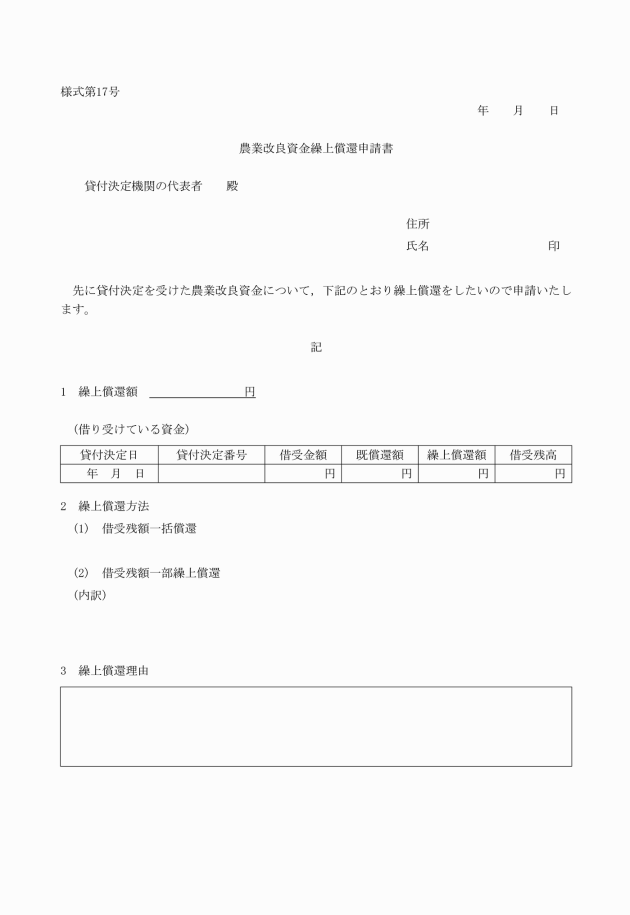

4 繰上償還

(1) 借受者は,農業改良資金の全部又は一部を繰り上げて償還しようするときは,貸付決定機関に農業改良資金繰上償還申請書(様式第17号)を提出するものとする。この場合において,融資機関は,その写しを知事に送付するものとする。

(2) 繰上償還の申請は,その償還の日から起算して30日前までに行うものとする。

(3) 借受者が事業計画の変更その他の事由により事業費が減少し,借り受けた農業改良資金に余剰が生じた場合は,当該事由発生後速やかに繰上償還の申請を行うものとする。

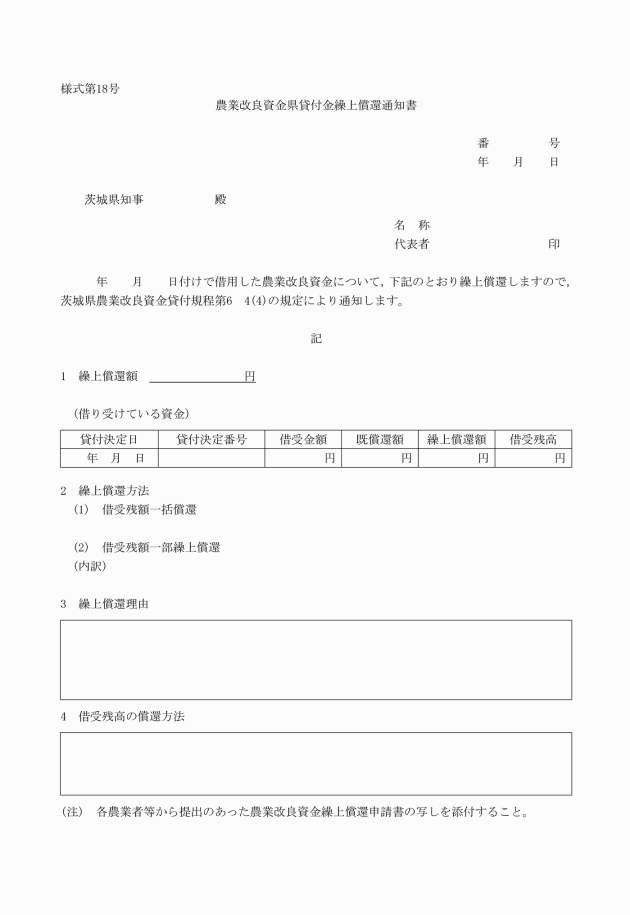

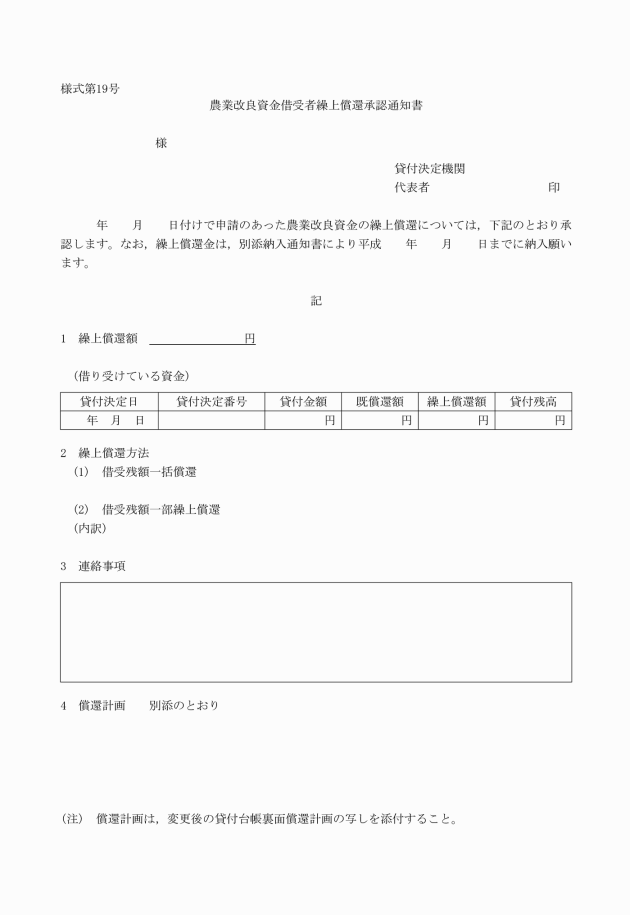

(4) 融資機関は,農業改良資金に係る償還金の受領後,速やかに県貸付金の繰上償還を行うものとし,知事に農業改良資金県貸付金繰上償還通知書(様式第18号)を提出するものとする。

(5) 貸付決定機関が借受者の繰上償還を認めたときは,農業改良資金借受者繰上償還承認通知書(様式第19号)を借受者に交付するものとする。

5 一時償還

(1) 貸付決定機関は,借受者が次のいずれかに該当するときは,借受者に対しいつでも貸付金の全部又は一部につき,期限を付して一時償還を請求することができるものとする。この場合において,融資機関は,一時償還により償還金を受領したときは,速やかに知事に県貸付金の繰上償還を行うものとする。

ア 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

イ 償還金の支払いを怠ったとき。

ウ ア及びイに掲げる場合のほか,正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

(2) 知事は,融資機関が次のいずれかに該当するときは,融資機関に対しいつでも県貸付金の全部又は一部につき,期限を付して一時償還を請求することができるものとする。

ア 県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

イ 県貸付金の償還金の支払いを怠ったとき(借受者による農業改良資金の償還が償還期日までに行われないことを理由として,融資機関が,県貸付金の償還を償還期日までに行うことができない場合を除く。)。

ウ ア及びイに掲げる場合のほか,正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

6 違約金

(1) 貸付決定機関は,借受者が支払期日に償還金又は一時償還をすべき金額を支払わなかったときは,延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもって,支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した延滞に係る違約金を徴収するものとする。

(2) 融資機関は,借受者から違約金を徴収したときは,徴収した金額につき,速やかに,県に納付するものとする。ただし,融資機関が,県貸付金の償還を支払期日に支払っているときは,この限りでない。

(3) 知事は,借受者が無資力その他の事由により,融資機関が徴収できなかった違約金については,融資機関に請求しないものとする。

(4) 知事は,融資機関が,支払期日に償還金又は一時償還をすべき金額を支払わなかったときは,延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した延滞に係る違約金を徴収するものとする。ただし,償還金に関し,借受者による償還金が支払期日までに行われなかったときには,融資機関が支払期日の翌日から借受者又はそれに代わる者による支払当日までの日数を,上記日数から控除することができるものとする。

7 支払の猶予

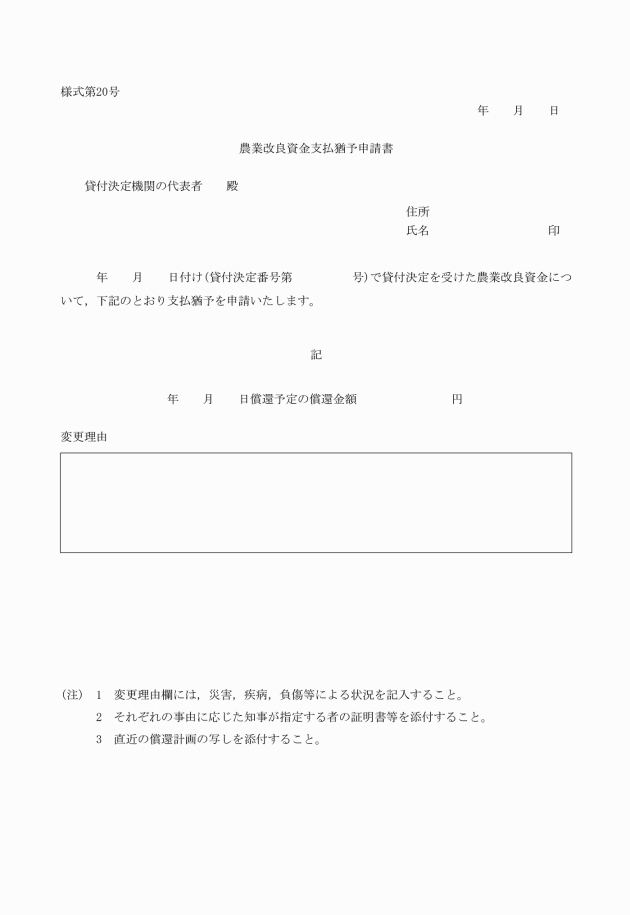

(1) 貸付決定機関は,借受者が法第10条に規定する理由により,償還金の支払が困難であると認められるときは,その支払を猶予することができるものとする。この場合において,支払の猶予を申請しようとする者は,農業改良資金支払猶予申請書(様式第20号。以下「支払猶予申請書」という。)に知事が指定する証明書を添え,償還期限(分割払の場合各支払期日を含む。)の30日前までに貸付決定機関に提出しなければならない。

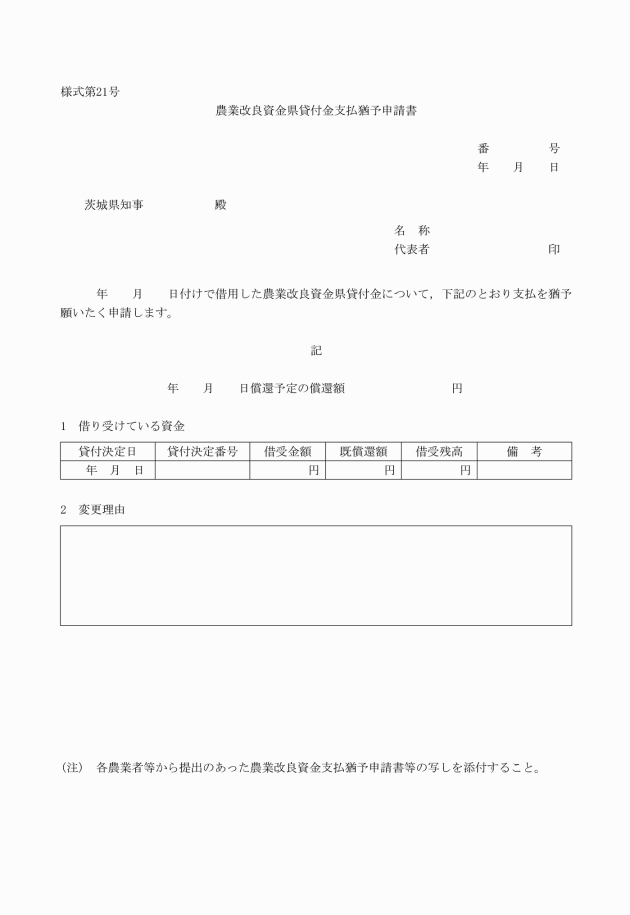

(2) 融資機関が,借受者から支払猶予申請書を受領したときは,速やかに知事に対し農業改良資金県貸付金支払猶予申請書(様式第21号。以下「県貸付金支払猶予申請書」という。)を提出するものとする。

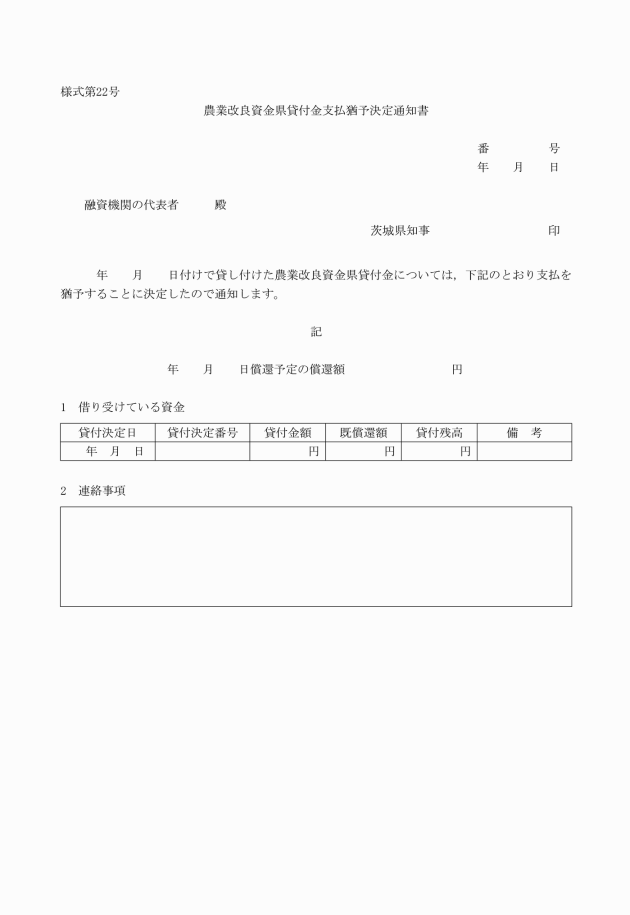

(3) 知事は,融資機関から県貸付金支払猶予申請書の提出を受けたときは,速やかに審査を行い,猶予することが適当と認めたときは,農業改良資金県貸付金支払猶予決定通知書(様式第22号。以下「県貸付金支払猶予決定通知書」という。)により融資機関へ通知するものとする。

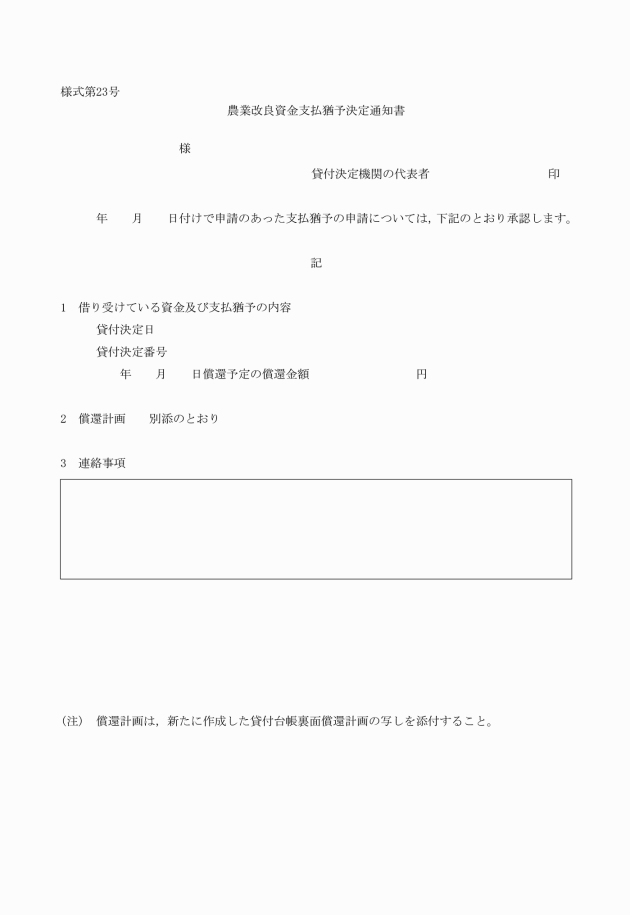

(4) 融資機関は,知事から県貸付金支払猶予決定通知書の交付を受けたときは,農業改良資金支払猶予決定通知書(様式第23号。以下「支払猶予決定通知書」という。)により通知するものとする。

(5) 知事が支払猶予申請書を受領したときは,その内容を審査し,猶予することが適当と認めた場合は,支払猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

(6) 知事が支払猶予をしない旨の決定をしたときは,その旨を(2)から(5)までの規定に準じて申請者に通知するものとする。この場合において,当該決定が償還金の支払期日を過ぎてなされたときにおいても法第11条の違約金を徴収するものとする。

第7 補則

この規程に定めるもののほか,農業改良資金の貸付けについては,別に知事が定めるところによる。

付則(平成16年告示第1412号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の茨城県農業改良資金貸付規程の規定により行った貸付け(繰上償還及び支払猶予に係るものを除く。)については,なお従前の例による。

(平16告示1412・追加,平19告示1546・一部改正)

(平16告示1412・追加)

(平16告示1412・追加)

(平18告示1295・一部改正)

(平18告示1295・一部改正)

(平18告示1295・一部改正)