令和7年 防災環境産業委員会 調査結果

令和7年の防災環境産業委員会(水柿一俊委員長)の重点審査テーマは「環境に配慮した持続発展可能な社会づくり」です。

本委員会では、この審査テーマに対して県が取り組むべき施策について検討するとともに、その他所管事項についての調査等も行ってまいります。

以下、調査の概要につきまして、ご報告いたします。

(写真をクリックすると拡大します。)

令和7年11月5日(水曜日)

公益社団法人茨城県農林振興公社 園芸リサイクルセンター(茨城町)

園芸リサイクルセンターでは、農業用使用済プラスチックを適正処理し、環境にやさしい園芸を進める取組を行っています。回収された塩ビ、ポリエチレン等を洗浄・破砕し床材等の原料となるグラッシュや圧縮減容品を製造しています。

センターで実施しているリサイクルシステムについて説明を受けるとともに、工場棟やストックヤードなど施設内を視察しました。

来福酒造株式会社(筑西市)

来福酒造(株)は、享保元年(1716年)に創業した老舗酒造で、筑波山麓の良質な水を活かし、代表銘柄「来福」などの醸造を行っています。東京農業大学短期大学酵造科酒類学研究室が自然界の花から純粋分離に成功した「花酵母」を使用した日本酒造りを行い、国内にとどまらず、東南アジアを中心にヨーロッパやアメリカなどにも輸出をしています。

日本酒造りの概要や現状と課題などの説明を受けるとともに、酒蔵の見学を行いました。

令和7年8月8日(金曜日)

県央総合防災センター(水戸市)

県央総合防災センターは、災害時の支援物資の保管・集積拠点として整備され、食料や飲料水、簡易ベッドなどを備蓄し、災害時にはそれらの支援物資が被災地へ供給されます。

県央総合防災センターの施設の概要や備蓄されている物資などについて説明を受けるとともに、施設内の様子を視察しました。

(一財)茨城県環境保全事業団(日立市)

(一財)茨城県環境保全事業団では、循環型社会の形成と県内産業の持続的な発展に欠かすことのできない産業廃棄物最終処分場の安定的確保のため、事業主体として、日立市諏訪町地内で新しい産業廃棄物最終処分場の建設を進めています。

茨城県環境保全事業団から新産業廃棄物最終処分場の整備状況の説明を受けるとともに、周辺道路の整備事業について県資源循環推進課から説明を受け、処分場の現地の様子を視察しました。

県外調査(京都府・大阪府) 令和7年7月23日(水曜日)~25日(金曜日)

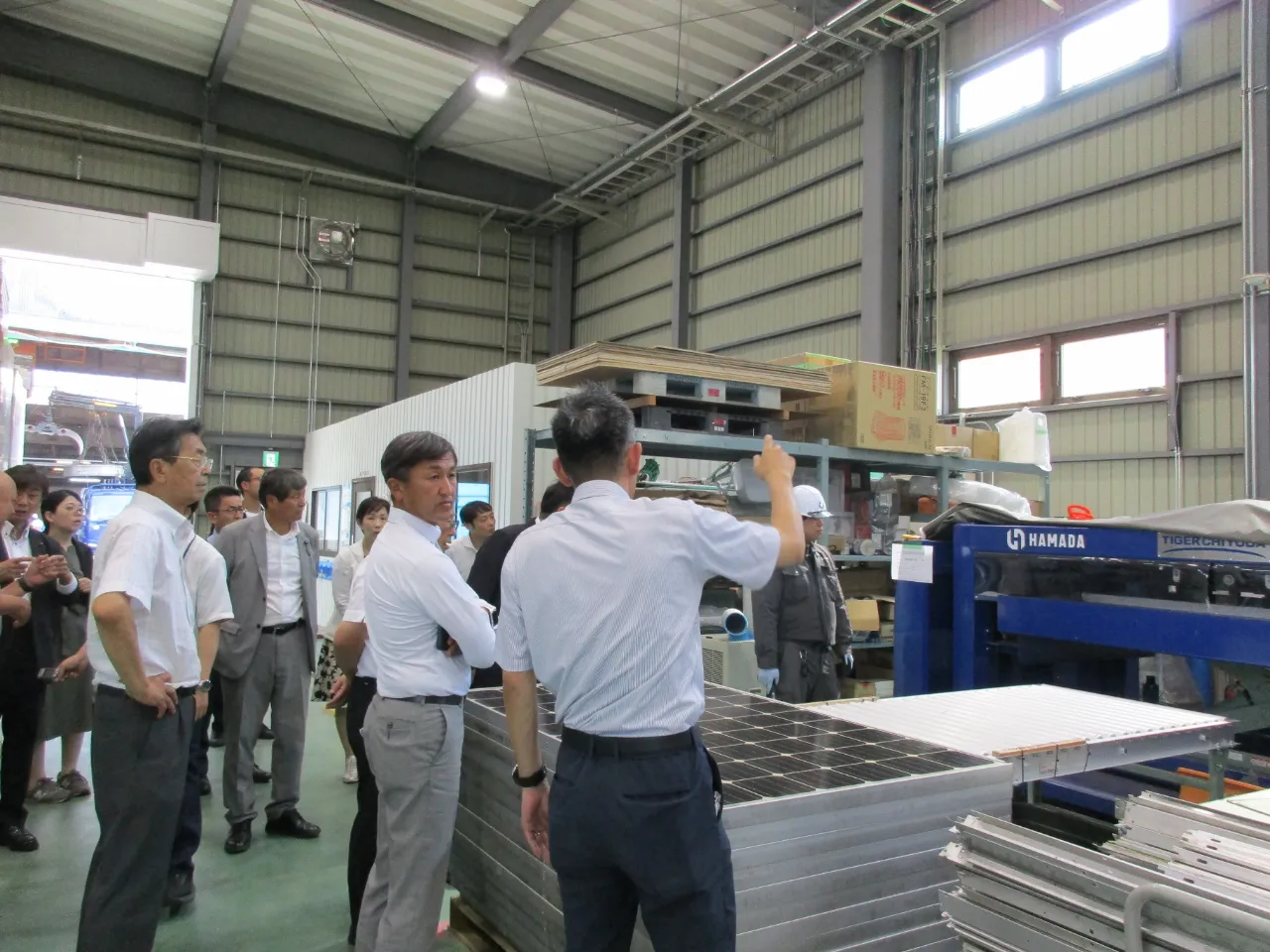

(株)浜田京都PVリサイクルセンター(京都府八幡市)

株式会社浜田では、産業廃棄物の分別処理を中心に、ゼロエミッションリサイクル、解体工事、各種処理装置の販売などを行っています。使用済みまたは故障した太陽光パネルをリサイクル処理施設で金属やガラスなどに分離し、それぞれ素材として再利用するリサイクル、再利用可能なパネルに瑕疵保証をつけて販売するリユースなどにより、使用済太陽光パネルの大量廃棄という社会課題解決を目指しています。

事業の説明を受けるとともに、実際に作業現場を視察し、分離する作業の様子を視察しました。

(一社)御堂筋まちづくりネットワーク(大阪府大阪市中央区)

御堂筋まちづくりネットワークでは、大阪市等と官民一体で、御堂筋のエリア価値向上に向けた従来活動に加え、2030年には電力消費に伴うCO2排出実質ゼロのカーボンニュートラルエリアとなることを目指して、エリアマネジメント団体として会員企業と共に様々な活動に取り組んでいます。

2030年「脱炭素先行地域」実現を目標に、2024年にカーボンニュートラル部会が設立され、年4回の部会開催を中心に、ZEB(※)化や省エネ・再エネ導入といった会員各社の取組を支援する取組などについて説明を受けました。

※Net Zero Energy

Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称で、「ゼブ」と呼び、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。

大阪湾広域臨海環境整備センター(フェニックスセンター)大阪建設事務所(大阪府大阪市住之江区)

大阪湾広域臨海環境整備センターでは、最終処分場の確保がきわめて困難な状況にある近畿圏の内陸部において、廃棄物の受入チェックから処分場の管理まで環境保全を最優先に、長期安定的、広域的な廃棄物の適正処理に取り組んでいます。

大阪沖埋立処分場の概要説明を受けるとともに、実際に埋立処分場まで船で移動し、埋立の様子や排水処理施設などの視察を行いました。

(公社)2025年日本国際博覧会協会(大阪府大阪市夢洲)

2025年日本国際博覧会協会では、大阪市消防局や大阪府警察等との連携や約600台の防犯カメラの活用による事故や災害への対策、会場の嵩上げや建物の耐震化等の大規模地震対策など夢洲周辺および会場内の様々な安全対策に取り組んでいます。

協会の担当者から災害対策などの説明を受けるとともに、会場内を視察しました。

併せて、(公財)地球環境産業技術研究機構が出展する「RITE未来の森」において、大気中のCO2を直接回収する実証実験中の設備やCO2を集めて地下深くに閉じ込め貯留する技術など地球温暖化対策の革新的な技術を視察しました。

令和7年5月26日(月曜日)

茨城県立土浦産業技術専門学院(土浦市)

茨城県立土浦産業技術専門学院は、職業能力開発促進法に基づき、県が運営する職業能力開発校です。新規学卒者・離職者及び在職者等を対象とした職業訓練を実施しており、新規学卒者訓練では、機械技術科、自動車整備科、コンピュータ制御科、ITシステム科の4つの科があります。学院の事業概要の説明を受けるとともに、校内を視察しました。

国立研究開発法人防災科学技術研究所(つくば市)

防災科学技術研究所は、自然災害・防災に関する国立の研究機関で、災害に強い社会を実現するための研究に取り組んでいます。能登半島地震に際しては、職員を現地派遣し、災害情報の集約・可視化等の災害対応を実施しました。

また、最大で毎時300mmの降雨を再現できる世界最大級の規模と能力を誇る大型降雨実験施設をリニューアルし、大雨と同時に強風を再現することが可能となりました。

研究所の概要や能登半島地震に派遣された職員の説明を受けるとともに、大型降雨実験施設にて大雨の体験を実施しました。