○公用文における漢字使用等について

昭和57年4月7日

総第100号総務部長通知

本庁各課(室)長

各出先機関の長

政府は,昭和56年10月1日,内閣告示第1号をもつて「常用漢字表」を告示し,一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を定め国の各行政機関に対しては,内閣訓令第1号「「常用漢字表」の実施について」を発し,「常用漢字表」を公用文における漢字使用の目安とすることになりました。これを受けて,国の各行政機関においては,常用漢字表の実施に関して,公用文における漢字使用等の具体的な取扱い方針について別添資料のとおり取決めがありました。

本県においても,昭和56年茨城県訓令第26号をもつて茨城県文書管理規程を改正し,この内閣告示を適用することになりました。

ついては,国の各行政機関による公用文における漢字使用等の一連の取扱い方針の趣旨を尊重し,今後,公用文の作成に当たつては,下記のとおり取り扱うことにしましたので,その旨を貴所属職員に周知徹底させるよう御配意願います。

なお,公用文の書き方については,特に書式が指定されているものを除き,「茨城県文書管理規程別表第1公文の用例」,「文書事務の手引」によることにしましたので,併せて貴所属職員に周知願います。

おつて,「公文書の書き方について」(昭和28年4月10日文発第33号総務部長通達),「「当用漢字」の補正について」(昭和29年4月2日文収第22号総務部長通知),「文書の左横書きの実施について」(昭和35年2月1日35文発第1号),「公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方の実施について」(昭和49年4月2日文第47号総務部長通達)及び「法令用語の改善について」(昭和29年11月22日文発第31号総務部長通達)は廃止します。

記

第1 一般文書における取扱い

1 漢字使用について

「公用文における漢字使用等について」(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ。以下「申合せ」という。)(資料1)の記の「1漢字使用について」によるものとする。

2 送り仮名の付け方について

申合せの記の「2送り仮名の付け方について」に基づき,原則として「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)の本文の通則1から通則6までの「本則」・「例外」,通則7及び「付表の語(1のなお書きを除く。)」によるものとする。ただし,「法令における漢字使用等について」(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)(資料2)の「二送り仮名の付け方について」の「2複合の語」の(一)ただし書により,通則6の「許容」を適用することとして例示されている語については,その例示のように送り仮名を省くものとする。

第2 令達文書における取扱い

1 漢字使用について

第1の1によるものとする。

2 送り仮名の付け方について

第1の2によるものとする。

3 法令用語について

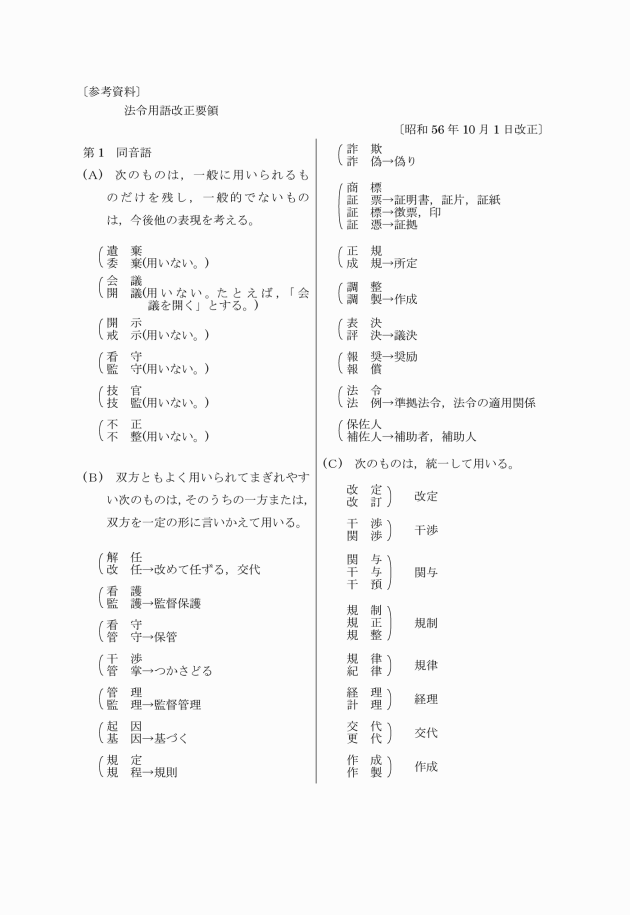

法令用語については,「法令用語改正要領」(昭和29年11月25日付け法制局総発第89号(資料3))を参考としてその平易化に努めるものとする。

4 その他

条例,規則等を新たに起案する場合は,前記1から3までによるものであるが,既存の条例,規則等の改正について起案する場合も同様とする。

したがつて,改正されない部分に用いられている語と改正すべき部分に用いるこれと同一の内容を表す語とが,書き表し方において異なることとなつても,差し支えない。

第3 公用文の書き方について

1 文体

(1) 文体は,「である」体又は「ます」体を用いるものとする。

ア 「である」体を用いるもの

条例 規則 告示 公告 指令 訓令 訓 諮問 辞令 契約書及び議案

イ 「ます」体を用いるもの

アに掲げる以外のもの

(2) 文章は,できるだけ短く区切り,接続詞,接続助詞などを用いて文章を長くすることを避ける。

(3) 文章は,簡潔で,論理的な表現にし,文の飾り,あいまいな言葉,まわりくどい表現等はできるだけやめる。

敬語についても,できるだけ簡潔な表現とする。

(4) 文章は,できるだけ箇条書を用いて,感じの良い分かりやすいものにする。

(5) 言葉は,誤解を生ずるおそれのない行き届いた言いまわしを用いる。

(6) 用語は,日常一般に使われているやさしい言葉を用いる。

(7) 文書には,できるだけ,一見して内容の趣旨が分かるように,簡潔な題名をつける。

また,その題名の次に「かつこ書」して(通知),(照会),(回答)のような文書の内容を表す言葉を付ける。

(8) 「かつこ書」した場合,本文には,原則として「通知します」,「回答します」などと重複して書かない。

(9) 本文は,1字文を空けて書き始める。本文の中で行を改めた場合にも同様とする。

ア 次のような語を用いる場合には,原則として,行を改めるものとする。

(例) なお おつて ついては しかし また したがつて ゆえに 更に けれども よつて

(注) 「なお書き」と「おつて書き」との両方を使う場合には,「なお書き」を先にする。

イ 次のような語を用いる場合には,原則として,行を改めないものとする。

(例) ただし この その この場合

(10) 文章は,次に掲げるものを除き,すべて左横書きとする。

ア 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの。

イ 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの。

ウ 慣習上,横書きにしては不適当と思われるもの。

エ その他総務部総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの。

(11) 「下記のとおり」の下に書く「記」は,中央部に書く。

(12) 職名のある者にあてる文書のあて名,職名のある者の出す発信者名は,原則として職名だけとし,氏名を省略してよい。

(13) 法人その他の団体あての文書のあて名は,団体名及び代表者名を書く。

(14) あて名に付ける敬称には,原則として「殿」を用いる。

(15) 文書番号と発信年月日は,文書の左とじを基準として考えて,右上部の位置に初字及び終字をそろえて書く。

(16) あて先(受信者名)は,発信者名よりも上の行に書く。

2 用字

原則として,漢字,仮名,数字,符号及び記号を次のように用いる。

(1) 漢字

ア 漢字は,「常用漢字表」を用いる。

イ 字体は,通用字体を用いる。

次のような字体は,いわゆる俗用字体であり,認められていないので,( )の中に示す字体を用いる。

●<とう>(闘) 厂(歴) ●<だい>(第) 仂(働)

●<けん>(権) ●<しよく>(職) ●<かん>(関)

ウ 専門用語又は特殊用語を書き表す場合など,特別な漢字使用等を必要とする場合には,「常用漢字表」以外の漢字を用いてもよい。

エ 専門用語等で読みにくいと思われる場合には,必要に応じて,その漢字の上に振り仮名をつける。

(2) 仮名

ア 原則として,平仮名で書く場合は,次のとおりとする。

(ア) 動植物の名称。ただし,常用漢字表で認めている漢字は,使つてもよい。

(例) ねずみ らくだ いぐさ 犬 牛 馬 桑 桜

(イ) 助詞,助動詞

(例) ぐらい だけ ほど ない ようだ について

(ウ) 接尾語

(例) げ(惜しげもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱み) め(少なめ)

(エ) 接続詞

(例) おつて かつ したがつて ただし ついては ところが ところで また ゆえに

ただし,次の4語は,原則として,漢字で書く。

及び 並びに 又は 若しくは

(オ) 形式名詞・補助動詞・補助形容詞

(例) こと とき ところ もの とも ほか ゆえ わけ とおり ~てあげる ~ていく ~ていただく ~ておく ~てください ~てくる ~てしまう ~てみる ~てよい

(カ) 存在,可能等を表す場合

(例) ある なる いる できる

(キ) 副詞のうち,次のような語を用いる場合

(例) かなり ふと やはり よほど

(ク) 漢字で書くと誤読されるおそれがある場合(全部又は一部を平仮名とする。)

(例) 大ぜい(大勢<タイセイ>) 出どころ(出所<シユツシヨ>) すまい(住居<ジユウキヨ>)

(ケ) 地名・人名などの固有名詞で,平仮名を用いて差し支えのない場合

イ 例外的に,片仮名で書く場合は,次のとおりとする。

(ア) 外国の地名・人名

(例) アメリカ ジョージ・ワシントン

(イ) 外国語・外来語

(例) キログラム メートル ページ ガラス ゴム

ただし,外来語の意識の薄くなつているものは,平仮名で書いてもよい。

(例) かるた たばこ

(ウ) 擬声語・擬態語

(例) ドンドン ガラガラ ハツキリ

(3) 数字

数字は,原則としてアラビア数字(算用数字)を用いる。ただし,次の場合には,漢数字を用いる。

ア 固有名詞

(例) 二重橋 水戸市三の丸

イ 概数を示す語

(例) 二 三日 四,五人 数十日

ウ 数量的な感じの薄い語

(例) 一般 一部分 再三再四

エ 慣用的な言葉(「ひとつ」「ふたつ」などと読む場合)

(例) 一休み 二間続き 三つ組

オ けたの大きい数の単位として用いる場合

(例) 100万 1,000億

(4) 符号

ア 区切り符号

(ア) 「。」(丸,句点)

a 一つの文章を完全に言い切つたところに必ず用いる。かつこの中でも同様である。

(例) 甲は,人である。

b 「・・・・・こと」及び「・・・・とき」で終わる項目の列記の場合に用いる。

(例) 報告書を作成すること。

禁錮以上の刑に処せられたとき。

c 次の場合には用いない。

・ 題名,標題,その他簡単な語句を掲げるとき。

・ 事物の名称だけを列記するとき。

・ 賞状,表彰状等を書くとき。

・ 言い切つた文を,かつこを用いないで「と」で受ける場合と疑問・質問の内容を受けるとき。

(例) 文書事務の改善合理化について

知事又は副知事

届出を要するものと規定された場合は,いかなる形式を採用するかを決定する。

(イ) 「,」(点,読点)

a 主語に読く「は」,「も」などの後に用いる。

(例) 知事は,必要があると認めるときは,・・・することができる。

(例) 知事は,必要があると認めるときは,・・・することができる。

b 対等に並列し,選択するような場合には,各語句の間に用いる。

(例) A,B,C又は(及び)D

・・・・・し,又は・・・・・する。

c 文章の初めに置く接続詞,副詞の後に用いる。

(例) なお,……………の場合には,………

d 長い条件句,条件その他そう入句又はそう入文の前後に用いる。

(例) 地方公共団体は,その事務を処理するに当たつては,住民の福祉の増進に努めるとともに

e 句と句を接続する「かつ」の前後に用いる。

(例) 通知し,かつ,公表する。

f 叙述に対し限定を加え,又は条件をあげる語句の後に用いる。

(例) 20歳以上の者で(あつて)・・・・・を受けたもの。

が を から で には ため において 基本として 場合には により

g 読み誤るおそれのある場合に用いる。

(例) ここで,はきものをぬいでください。

h 次の場合には用いない。

・ 用い過ぎると,かえつて全体の関係が分からなくなるとき。

・ 限定や条件の語句が簡単なとき。

・ 語と語を接続する「かつ」を用いるとき。

・ 目的格の助詞を付けて目的語を表すとき。

(例) 保証人は,どんな場合でも必要だ。

民主的かつ能率的

何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

(ウ) 「・」(なかてん)

「・」は,事物の名称(名詞)を並列するとき,または外来語の区切りに用いる。

(例) 小・中学校 茨城・福島方面の人 トーマス・エジソン

(エ) 「.」(ピリオド)

単位を示す場合,省略符号とする場合に用いる。

(例) 0.03 昭和57.4.1 N.H.K(NHK)

(オ) 「,」(コンマ)

数字の区切りに用いる。

(例) 1,300万円

(カ) 「:」(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。

(例) 電話:水戸(0292)21―8111(代)

時:4月1日午前10時から正午まで

イ 繰り返し符号

(ア) 「々」(同の字点)

同じ漢字が続くときに,その1字を繰り返しの場合に用いる。

(例) 人々 年々

(注) 続く漢字が異なつた意味で使用される場合には用いない。

(例) 民主主義 学生生活

(イ) 「〃」(のの点)

表などに一定事項を記入する場合に,前後,左右の記載事項が同一であることを示すときに用いる。

〔注〕 「ゝ」・「ゞ」は公用文では用いない。

ウ その他の符号

(ア) 「「」」(かぎ)

言葉を定義する場合その他の用語又は文章を引用する場合などに,その部分を明示するときに用いる。

(例) この条例において「青果物」とは,県内において生産される青果物であつて,・・・・・

(イ) 「( )」(かつこ)

用語又は文章の後に注意を付ける場合又は見出しその他簡単な独立した語句を掲げる場合に用いる。

(例) 今から5年前(昭和52年)に・・・・

(目的)

第1条 この条例は,・・・・・を目的とする。

(ウ) 〔 〕(そでかつこ)

注,備考等を付記して説明する場合にその語をはさんで用いる。

(エ) 「・・・・・」(てんせん)

語句の代用などを示す場合に用いる。

(例)・・・・・・・・・・することができる。

(オ) 「→」(矢印)

左のものを,右のように変えることを示す場合に用いる。

(例) 車輪→車両

(カ) 「~」(なみがた)

「・・・・・から・・・・・まで」を示す場合に用いる。ただし,文章中には「~」を用いない。

(例) 午前9時~正午

(キ) 「―」(ダツシユ)

語句の説明や,言い換えなどに用い,また,丁目,番地などを省略する場合に用いる。

(例) 水戸市三の丸1―5―38

〔注〕 (( ))・『 』・?・!の符号は,原則として用いない。

(5) 記号

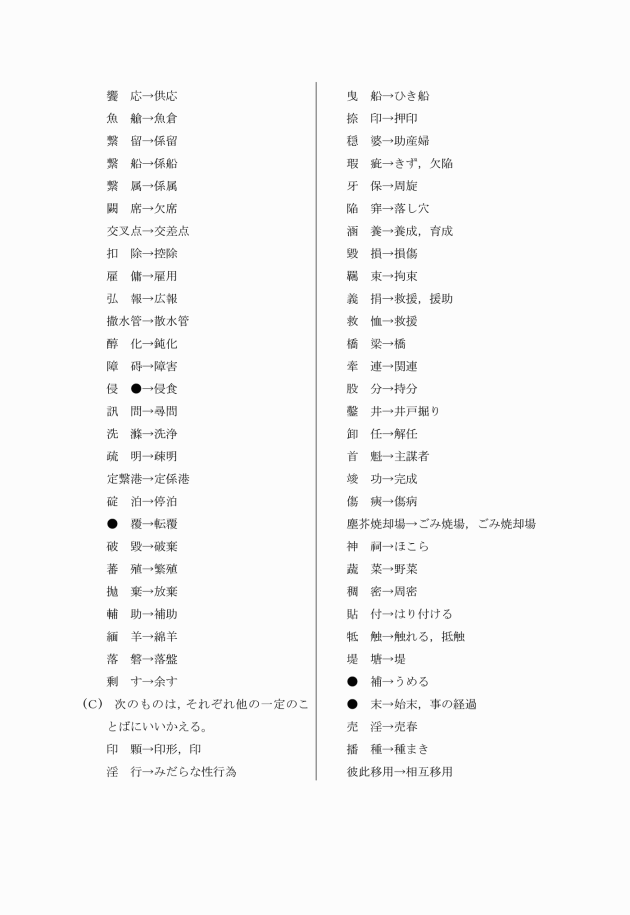

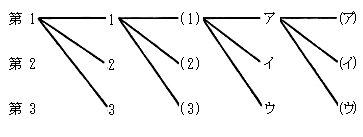

ア 見出し記号

項目を細別するときは,次の順序によつて用いる。

ただし,項目が少ないときは,「第1」を省いて「1」から用いる。

イ 計量記号その他

表の中で次の例により用いることができる。

(例) メートル――m センチメートル――cm キロメートル――km

グラム――g キログラム――kg トン――t

平方メートル――m2 アール――a ヘクタール――ha

パーセント――% 度・分・秒――°′″

3 仮名遣い

「現代かなづかい」(昭和21年内閣告示第33号)によるものとする。

4 送り仮名

第1の2を参照

5 公用文の用例

原則として,「茨城県文書管理規程別表第1公文の用例」による。

資料1

(昭和56年10月1日)

(事務次官等会議申合せ)

昭和56年10月1日付け内閣訓令第1号「常用漢字表の実施について」が定められたことに伴い,今後,各行政機関が作成する公用文における漢字使用等は,下記によることとする。

なお,「公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」(昭和48年6月18日事務次官等会議申合せ)は,廃止する。

記

1 漢字使用について

(1) 公用文における漢字使用は,「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。

なお,字体については通用字体を用いるものとする。

(2) 「常用漢字表」の本表に掲げる音訓によつて語を書き表すに当たつては,次の事項に留意する。

ア 次のような代名詞は,原則として,漢字で書く。

例 彼 何 僕 私 我々

イ 次のような副詞及び連体詞は,原則として,漢字で書く。

例 必ず 少し 既に 直ちに 甚だ 再び 全く 最も 専ら 余り 至つて 大いに 恐らく 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 初めて 果たして 割に 概して 実に 切に 大して 特に 突然 無論 明くる 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)

ただし,次のような副詞は,原則として仮名で書く。

例 かなり ふと やはり よほど

ウ 次の接頭語は,その接頭語が付く語を漢字で書く場合は,原則として,漢字で書き,その接頭語が付く語を仮名で書く場合は,原則として,仮名で書く。

例 御案内 御調査

ごあいさつ ごべんたつ

エ 次のような接尾語は,原則として,仮名で書く。

例 げ(惜しげもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱み) め(少なめ)

オ 次のような接続詞は,原則として,仮名で書く。

例 おつて かつ したがつて ただし ついては ところが ところで また ゆえに

ただし,次の4語は,原則として,漢字で書く。

及び 並びに 又は 若しくは

カ 助動詞及び助詞は,仮名で書く。

例 ない(現地には,行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。)

ぐらい(二十歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。) ほど(三日ほど経過した。)

キ 次のような語句を,( )の中に示した例のように用いるときは,原則として,仮名で書く。

例 こと(許可しないことがある。) とき(事故のときは連絡する。) ところ(現在のところ差し支えない。) もの(正しいものと認める。) とも(説明するとともに意見を聞く。) ほか(特別の場合を除くほか) ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。) とおり(次のとおりである。)

ある(その点に問題がある。) いる(ここに関係者がいる。) なる(合計すると1万円になる。) できる(だれでも利用ができる。)

・・・てあげる(図書を貸してあげる。) ・・・ていく(負担が増えていく。) ・・・ていただく(報告していただく。) ・・・ておく(通知しておく。) ・・・てください(問題点を話してください。) ・・・てくる(寒くなつてくる。) ・・・てしまう(書いてしまう。) ・・・てみる(見てみる。) ない(欠点がない。) ・・・てよい(連絡してよい。)

・・・かもしれない(間違いかもしれない。) ・・・にすぎない(調査だけにすぎない。) ・・・について(これについて考慮する。)

2 送り仮名の付け方について

(1) 公用文における送り仮名の付け方は,原則として,「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)の本文の通則1から通則6までの「本則」・「例外」,通則7及び「付表の語」(1のなお書きを除く。)によるものとする。ただし,複合の語(「送り仮名の付け方」の本文の通則7を適用する語を除く。)のうち,活用のない語であつて読み間違えるおそれのない語については,内閣官房及び文化庁からの通知の定めるところにより,「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「許容」を適用して送り仮名を省くものとする。

(2) (1)にかかわらず,必要と認める場合は,「送り仮名の付け方」の本文の通則2,通則4及び通則6((1)のただし書の適用がある場合を除く。)の「許容」並びに「付表の語」の1のなお書きを適用して差し支えない。

3 その他

(1) 1及び2は,固有名詞を対象とするものではない。

(2) 1及び2以外の事項は,「公用文作成の要領」(「公用文改善の趣旨徹底について」昭和27年内閣閣甲第16号依命通知)による。

(3) 専門用語又は特殊用語を書き表す場合など,特別な漢字使用等を必要とする場合には,1,2及び3(2)によらなくてもよい。

(4) 専門用語等で読みにくいと思われるような場合は,必要に応じて,振り仮名を用いる等,適切な配慮をするものとする。

4 運用に関する事項

1から3までの運用に関し必要な事項については,内閣官房及び文化庁から通知するものとする。

5 法令における取扱い

法令における漢字使用等については,別途,内閣法制局からの通知による。

資料2

内閣法制局総発第141号

昭和56年10月1日

自治事務次官殿

内閣法制次長

茂串俊

法令における漢字使用等について(通知)

昭和56年10月1日付け内閣訓令第1号「「常用漢字表」の実施について」により,各行政機関においては,同日付け内閣告示第1号の「常用漢字表」を漢字使用の目安とするものとされ,同日事務次官等会議で「公用文における漢字使用等について」の申合せがされたので,当局において,法令における漢字使用等について検討した結果,従前の「法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方」に代えて,別添により実施することとしたから,通知します。

別添

法令における漢字使用等について

1 法令における漢字使用等は,法律については次回国会(常会)に提出するものから,政令については昭和56年12月1日以後最初の閣議に提出するものから,別紙「法令における漢字使用等について」による。

2 新たに法律又は政令を起案する場合に別紙「法令における漢字使用等について」によるのはもちろん,既存の法律又は政令の改正について起案する場合(文語体の法律又は勅令を文体を変えないで改正する場合を除く。)にも,同様とする。したがつて,改正されない部分に用いられている語と改正すべき部分に用いるこれと同一の内容を表す語とが書き表し方において異なることとなつても,差し支えない。

3 1及び2は,条約についても,同様とする。

別紙

法令における漢字使用等について

1 漢字使用について

昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ「「公用文における漢字使用等について」記1漢字使用について」による。

2 送り仮名の付け方について

1 単独の語

(1) 活用のある語は,昭和48年内閣告示第2号の「送り仮名の付け方」の本文の通則1の「本則」・「例外」及び通則2の「本則」の送り仮名の付け方による。

(2) 活用のない語は,「送り仮名の付け方」の本文の通則3から通則5までの「本則」・「例外」の送り仮名の付け方による。

〔備考〕 表に記入したり記号的に用いたりする場合には,次の例に示すように,原則として,( )の中の送り仮名を省く。

例 晴(れ) 曇(り) 問(い) 答(え) 終(わり) 生(まれ)

2 複合の語

(1) (2)に該当する語を除き,原則として,「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「本則」の送り仮名の付け方による。ただし,活用のない語で読み間違えるおそれのない語については,「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「許容」の送り仮名の付け方により,次の例に示すように送り仮名を省く。

例 明渡し 預り金 言渡し 入替え 植付け 魚釣用具 受入れ 受皿 受持ち 受渡し 渦巻 打合せ 打合せ会 打切り 内払 移替え 埋立て 売上げ 売惜しみ 売出し 売場 売払い 売渡し 売行き 縁組 追越し 置場 贈物 帯留 折詰 買上げ 買入れ 買受け 買換え 買占め 買取り 買戻し 買物 書換え 格付 掛金 貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ 貸出し 貸付け 借入れ 借受け 借換え 刈取り 缶切 期限付 切上げ 切替え 切下げ 切捨て 切土 切取り 切離し 靴下留 組合せ 組入れ 組替え 組立て くみ取便所 繰上げ 繰入れ 繰替え 繰越し 繰下げ 繰延べ 繰戻し 差押え 差止め 差引き 差戻し 砂糖漬 下請 締切り 条件付 仕分 据置き 据付け 捨場 座込み 栓抜 備置き 備付け 染物 田植 立会い 立入り 立替え 立札 月掛 付添い 月払 積卸し 積替え 積込み 積出し 積立て 積付け 釣合い 釣鐘 釣銭 釣針 手続 届出 取上げ 取扱い 取卸し 取替え 取決め 取崩し 取消し 取壊し 取下げ 取締り 取調べ 取立て 取次ぎ 取付け 取戻し 投売り 抜取り 飲物 乗換え 乗組み 話合い 払込み 払下げ 払出し 払戻し 払渡し 払渡済み 引上げ 引揚げ 引受け 引起し 引換え 引込み 引下げ 引締め 引継ぎ 引取り 引渡し 日雇 歩留り 船着場 不払 賦払 振出し 前払 巻付け 巻取り 見合せ 見積り 見習 未払 申合せ 申合せ事項 申入れ 申込み 申立て 申出 持家 持込み 持分 元請 戻入れ 催物 盛土 焼付け 雇入れ 雇主 譲受け 譲渡し 呼出し 読替え 割当て 割増し 割戻し

(2) 活用のない語で慣用が固定していると認められる次の例に示すような語については,「送り仮名の付け方」の本文の通則7により,送り仮名を付けない。

例 ※合図 合服 ※合間 預入金 編上靴 ※植木 ((進退))伺 浮袋 ※浮世絵 受入額 受入先 受入年月日 ※請負 ※受付 受付係 ※受取 受取人 受払金 打切補償 埋立区域 埋立事業 埋立地 裏書 ※売上((高)) 売掛金 売出発行 売手 売主 ※売値 売渡価格 売渡先 ※絵巻物 襟巻 沖合 ※置物 ※奥書 奥付 押売 押出機 覚書 ※((博多))織 折返線 織元 ※織物 卸売 買上品 買受人 買掛金 外貨建債権 概算払 買手 買主 ※買値 書付 ※書留 過誤払 貸方 貸越金 貸室 貸席 貸倒引当金 貸出金 貸出票 ※貸付((金)) 貸主 貸船 貸本 貸間 ※貸家 箇条書 貸渡業 肩書 ※借入((金)) 借受人 借方 借越金 刈取機 借主 仮渡金 缶詰 ※気付 ※切手 ※切符 切替組合員 切替日 くじ引 ※組合 組入金 組立工 ※倉敷料 繰上償還 繰入金 繰入限度額 繰入率 繰替金 ※繰越((金)) 繰延資産 ※消印 月賦払 現金払 小売 ※小売((商)) 小切手 ※木立 ※小包 ※子守 ※献立 先取特権 ※作付面積 挿絵 差押((命令)) ※座敷 指図 差出人 差引勘定 差引簿 刺身 ※試合 仕上機械 仕上工 仕入価格 仕掛花火 仕掛品 敷網 敷居 ※敷石 敷金 ※敷地 敷布 ※敷物 軸受 下請工事 仕出屋 仕立券 仕立物 仕立屋 質入証券 支払 支払元受高 ※字引 仕向地 ※事務取扱 事務引継 締切日 所得割 新株買付契約書 据置((期間)) ((支出))済((額)) ※関取 備付品 ※((型絵))染 ただし書 立会演説 立会人 立入検査 ※立場 竜巻 立替金 立替払 建具 建坪 建値 建前 ※建物 棚卸資産 ((条件))付((採用)) 月掛貯金 付添人 漬物 積卸施設 積出地 ※積立((金)) 積荷 詰所 釣堀 ※手当 出入口 出来高払 手付金 手引 手引書 手回品 手持品 灯台守 ※頭取 ((欠席))届 留置電報 ※取扱((所)) ※取扱((注意)) 取入口 取替品 取組 取消処分 ((麻薬))取締法 ※取締役 取立金 取立訴訟 ※取次((店)) 取付工事 取引 ※取引((所)) 取戻請求権 問屋 ※仲買 仲立業 投売品 ※並木 縄張 荷扱場 荷受人 荷造機 荷造費 ※((春慶))塗 ((休暇))願 乗合船 乗合旅客 ※乗換((駅)) ※乗組((員)) ※場合 ※羽織 履物 ※葉巻 払込((金)) 払下品 払出金 払戻金 払戻証書 払渡金 払渡郵便局 ※番組 ※番付 控室 引当金 ※引受((時刻)) ※引受((人)) ※引換((券)) ※((代金))引換 引継事業 引継調書 引取経費 引取税 引渡((人)) ※日付 引込線 瓶詰 ※歩合 封切館 福引((券)) 船積貨物 ※踏切 ※振替 振込金 ※振出((人)) 不渡手形 分割払 ※((鎌倉))彫 掘抜井戸 前受金 前貸金 巻上機 ※巻紙 巻尺 巻物 ※待合((室)) 見返物資 見込額 見込数量 見込納付 水張検査 ※水引 ※見積((書)) 見取図 見習工 未払勘定 未払年金 見舞品 名義書換 ※申込((書)) 申立人 持込禁止 元売業者 ※物置 ※物語 物干場 ※((備前))焼 ※役割 ※屋敷 雇入契約 雇止手当 ※夕立 譲受人 湯沸器 呼出符号 読替規定 陸揚地 陸揚量 ※両替 ※割合 割当額 割高 ※割引 割増金 割戻金 割安

〔備考〕 ※印を付けた語は,「送り仮名の付け方」の本文の通則7において例示された語であることを示す。

3 付表の語

「送り仮名の付け方」の本文の付表の語(1のなお書きを除く。)の送り仮名の付け方による。

3 その他

1 1及び2は,固有名詞を対象とするものではない。

2 1及び2については,これらを専門用語及び特殊用語に適用するに当たつて,必要と認める場合は,特別の考慮を加える余地があるものとする。

資料3

内閣法制局総発第142号

昭和56年10月1日

自治事務次官殿

内閣法制次長

茂串俊

法令用語改正要領の一部改正について(通知)

昭和29年11月25日付け法制局総発第89号の法令用語改善の実施要領の別紙「法令用語改正要領」の一部を,差し当たり,別紙のとおり改正し,昭和56年10月1日付け内閣法制局総発第141号の「法令における漢字使用等について」と併せて実施することとしたから,お知らせします。

なお,「法令用語改正要領」については,今後引き続きその改正を検討していく予定であるので,念のため申し添えます。

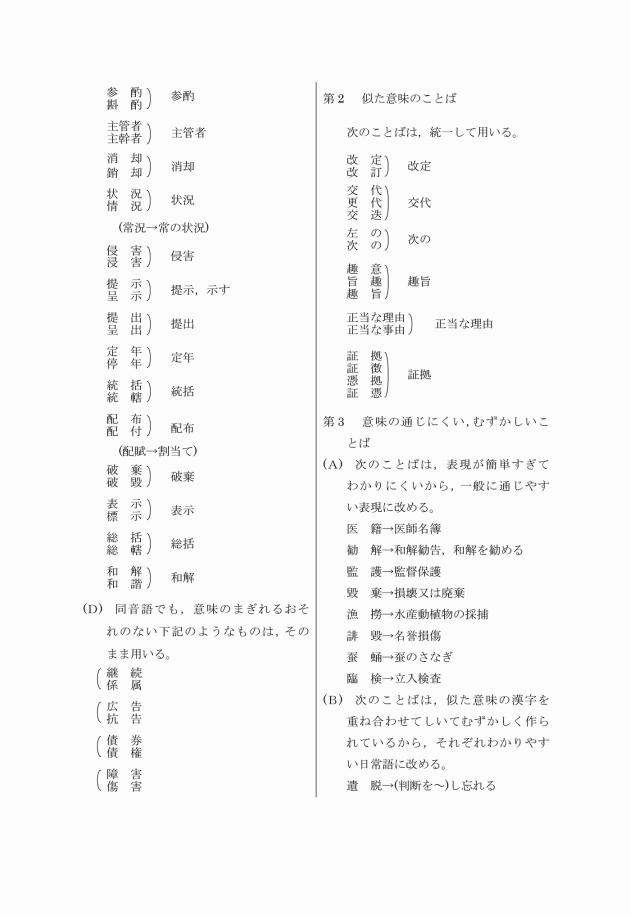

別紙

「法令用語改正要領」の一部改正について

昭和29年11月25日付け法制局総発第89号の法令用語改善の実施要領の別紙「法令用語改正要領」の一部を次のように改正する。

第1(A)中/「原価/減価(用いない。たとえば,「減損額」とする。)」/を削る。

第1(B)中「もとづく 基く」を「基づく」に改め,/「(広告/(公告→公示」/及び/「(厚生/(更正→訂正,修正/(更生→再建,再起」/を削り,「しるし」を「印」に改める。

第1(C)中/「招集)/召集)/招集」及び「償却」を削り,「割当」を「割当て」に改める。

第3(A)中「すすめる」を「勧める」に改める。

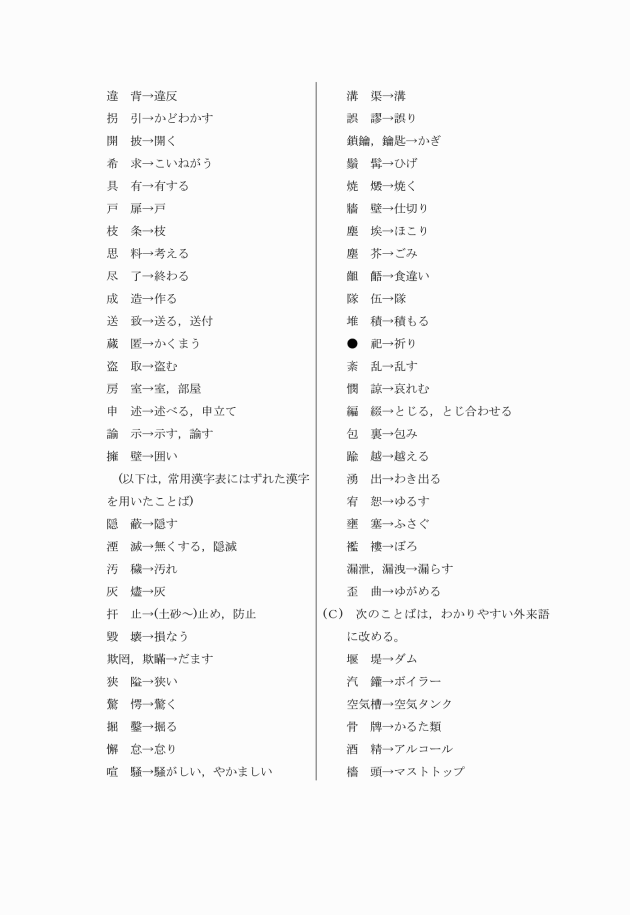

第3(B)中「開陳→述べる」を「拐引→かどわかす」に,「勧奨→すすめる」を「開披→開く」に,/「享受→受ける/具有→有する」/を/「具有→有する/戸扉→戸 」/に改め,「遵守→守る」を削り,「終る」を「終わる」に改め,「脱漏→もれ」を削り,「へや」を「部屋」に,「申立」を「申立て」に,「さとす」を「諭す」に,「かこい」を「囲い」に,「当用漢字表」を「常用漢字表」に,「なくする」を「無くする」に,「よごれ」を「汚れ」に改め,「拐引→かどわかす」及び「開披→開く」を削り,「そこなう」を「損なう」に改め,「戸扉→戸」を削り,「みぞ」を「溝」に改め,「遮断→とめる」を削り,「しきり」を「仕切り」に,「くい違い」を「食違い」に,「積る」を「積もる」に改め,「治癒→なおる」を削り,「祈」を「祈り」に,「あわれむ」を「哀れむ」に改め,「抹消→消す,消除」及び「誘拐→かどわかし」を削る。

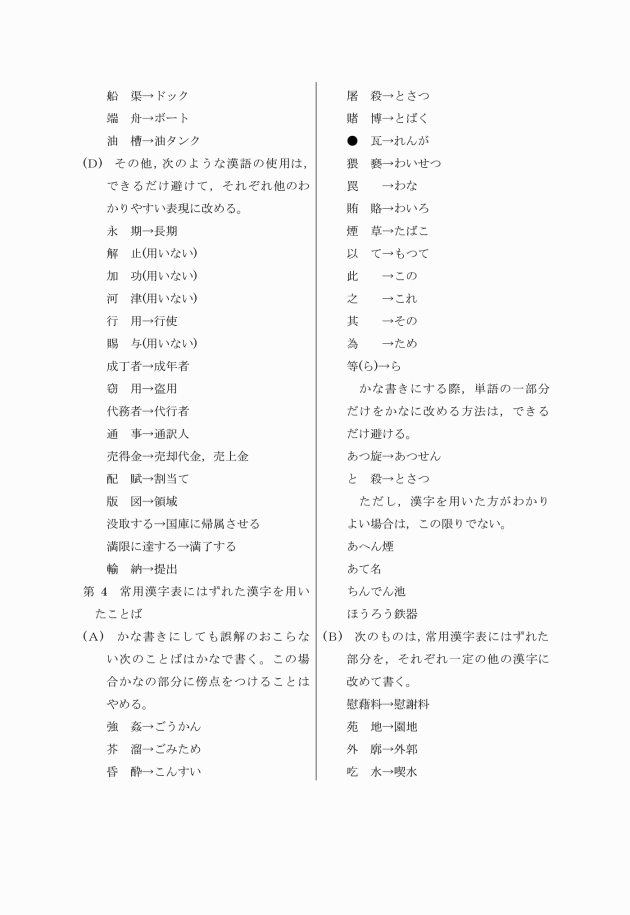

第3(D)中「威嚇(用いない)」及び「閲歴→経歴」を削り,「加功(用いない)」を/「加功(用いない)/河津(用いない)」/に改め,「事由(用いない)」,「疾病→病気」及び「召喚→呼出し」を削り,「割当」を「割当て」に改める。

「第4 当用漢字表・同音訓表にはずれた漢字を用いたことば」を「第4 常用漢字表にはずれた漢字を用いたことば」に改める。

第4(A)中「恐喝→きようかつ」,「庫裏→くり」及び「諮る→はかる」を削る。

第4(B)中「当用漢字表・同音訓表」を「常用漢字表」に改める。

第4(C)中「ごみ焼き場」を「ごみ焼場」に,「はりつける」を「はり付ける」に,「ふれる」を「触れる」に改め,「辺陬の地,僻地→へんぴな土地」及び「聾→つんぼ」を削り,「あわてる」を「慌てる」に改め,「河津」を削る。

第4(D)中「当用漢字表」を「常用漢字表」に改める。

第5中「当用漢字表」を「常用漢字表」に,「虞れ」を「虞」に改める。