○茨城県文書管理規程

昭和42年10月12日

茨城県訓令第19号

茨城県文書管理規程を次のように定める。

茨城県文書管理規程

茨城県文書事務規程(昭和39年茨城県訓令第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 公文例式(第12条―第16条の2)

第3章 削除

第4章 本庁の文書事務

第1節 文書等の収受及び収受文書の配布(第21条―第26条の2)

第2節 文書の立案・回議・合議・決裁等(第27条―第39条)

第3節 浄書及び公印等の押印(第40条―第42条)

第4節 文書等の発送(第43条・第44条)

第5節 電子文書の施行等(第45条・第46条)

第6節 本庁各課間における文書等の取扱い(第47条)

第5章 出先機関の文書事務

第1節 文書等の収受及び収受文書の配布(第48条―第51条の3)

第2節 文書の立案・回議・合議・決裁等(第52条―第59条)

第3節 浄書及び公印等の押印(第60条・第61条)

第4節 文書等の発送(第62条・第63条)

第5節 電子文書の施行等(第63条の2・第63条の3)

第6節 勤務時間外における文書等の取扱い(第64条―第65条の2)

第7節 収受発送の特例(第66条)

第6章 雑則(第67条―第72条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,事務処理の適正かつ能率的な運営を図るため,文書事務の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭49訓令12・昭57訓令4・平11訓令11・平17訓令20・一部改正)

(1) 本庁 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第5条第1項に規定する課及びチーム(いずれも同項に規定する東京渉外局(以下「東京渉外局」という。)に置かれるものを除く。)並びにセンター,組織規則第6条第1項に規定する会計管理課並びに茨城県県北振興局設置規則(平成30年茨城県規則第24号。第4号及び第6号において「県北振興局規則」という。)第1条に規定する県北振興局(以下「県北振興局」という。)をいう。

(2) 出先機関 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第3章に規定する行政機関等並びに東京渉外局,組織規則第4章第1節に規定する機関及び組織規則第89条第5項に規定する支所等(以下「支所等」をいう。)をいう。

(3) 部長 組織規則第13条第1項に規定する部長,局長(東京渉外局に置かれるもの(以下「東京渉外局長」という。)を除く。)及び知事公室長並びに組織規則第15条第1項に規定する会計事務局長をいう。

(4) 課長 本庁にあつては,組織規則第13条第1項に規定する課長及びチームリーダー(いずれも東京渉外局に置かれるものを除く。)並びにセンター長,組織規則第15条第1項に規定する課長並びに県北振興局規則第3条第1項に規定する局長をいい,出先機関にあつては,組織規則第13条第1項に規定する課長及びチームリーダー(いずれも東京渉外局に置かれるものに限る。)並びに組織規則第91条第3項に規定する課(室)長及び部長をいう。ただし,課又は部が置かれない出先機関にあつては,当該出先機関に勤務する職員のうちから当該出先機関の長が指定する者をいう。

(5) 部門長 組織規則第91条第3項に規定する部門長,部門内室長及びグループ長をいう。

(6) 課長補佐 組織規則第13条第1項に規定する課長補佐,グループリーダー及びセンター長補佐,組織規則第15条第1項に規定する課長補佐及び室長補佐,組織規則第91条第3項に規定する課(室)長補佐並びに県北振興局規則第3条第1項に規定する補佐をいう。

(7) 電子文書 文書のうち,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(8) 総合文書管理システム 文書の収受,起案,決裁,保存その他の文書の管理を総合的に行うための情報処理システムをいう。

(9) 所長 東京渉外局長並びに組織規則第91条第1項に規定する所長及び同条第3項に規定する支所長(以下「支所長」という。)をいう。

(10) 決裁 茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号。以下「委任規則」という。)又は茨城県事務決裁規程(昭和40年茨城県訓令第3号。以下「決裁規程」という。)の規定により,事案の処理について最終的に決定する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が当該事案の処理内容について最終的な意思決定を行うことをいう。

(11) 回議 当該事案の処理内容について直属の上司の承認を受けるため,決裁を経るべき当該事案を記録し,又は記載した文書(以下「起案文書」という。)をその上司に回付することをいう。

(12) 合議 決裁に先立ち,当該事案に関連する事務を所掌する機関の意見又は同意を求める必要がある場合において,起案文書又はその写しを当該機関に回付することをいう。

(13) 供閲 当該事案の内容について関係機関の了知を得ておくことが,事案の処理上便宜であると認められる場合において,当該事案に係る決裁が終わつた起案文書(以下「原議書」という。)又はその写しを当該関係機関に回付することをいう。

(昭57訓令4・全改,昭58訓令6・昭60訓令13・昭60訓令20・昭61訓令4・昭61訓令24・昭62訓令4・昭63訓令3・平3訓令4・平4訓令14・平5訓令6・平6訓令9・平7訓令10・平8訓令7・平9訓令5・平10訓令6・平11訓令11・平12訓令7・平13訓令6・平14訓令3・平14訓令14・平15訓令9・平16訓令14・平17訓令7・平17訓令20・平18訓令8・平19訓令22・平19訓令36・平20訓令2・平21訓令19・平23訓令17・平25訓令4・平26訓令10・平28訓令7・平30訓令8・平31訓令10・令2訓令15・令3訓令10・令4訓令4・令5訓令7・令5訓令39・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は,経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,文書によつて行うことを原則とする。

2 事務の処理に当たつては,当該事案に係る決裁権者等は,当該処理すべき事案に関する処理方針,注意事項等について指示することを原則とする。

3 本庁の課長及び所長は,適正かつ能率的な事務の処理を図るため,立案事由が生じたときは,遅滞なく立案させるとともに,回議又は合議に必要かつ十分な期間をあらかじめ確保することとし,いやしくも処理期限を経過することのないよう文書の進行管理に十分留意しなければならない。

(昭51訓令15・昭57訓令4・平26訓令3・一部改正)

(用紙の規格及び文書記述の原則)

第4条 使用する用紙の規格は,日本産業規格A列4番の規格を原則とする。

2 文書は,左横書きとする。ただし,次の各号に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの

(3) 慣習上,横書きでは不適当と思われるもの

(4) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

3 文書の作成に当たつて用いる漢字,仮名遣い等は,次の各号によるものとし,その表現は,正確かつ簡明に行い,用字は,読みやすく,かつ,印字,ペン書きその他容易に消失しない方法を用いて記載し,又は記録しなければならない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(昭45訓令3・昭48訓令13・昭49訓令8・昭51訓令15・昭55訓令12・昭56訓令26・昭57訓令4・昭61訓令24・平3訓令16・平6訓令9・平17訓令20・平19訓令22・平22訓令14・平30訓令37・平31訓令10・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第5条 文書は,法令に特別の定めがある場合を除き,当該文書に係る事案の関係職員以外の者に示し,内容を告げ,若しくは写しを与え,又は庁外に持ち出してはならない。ただし,職務の執行等に関し,上司の許可を受けた場合は,この限りでない。

(昭57訓令4・一部改正)

(総務課長の職責)

第6条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は,本庁及び出先機関の文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるように常に留意し,適切な指導,調整及び改善を行わなければならない。

2 条例,規則及び訓令の原本(条例にあつては茨城県公告式条例(昭和35年茨城県条例第3号)第2条第1項の規定により知事が署名したもの,規則及び訓令にあつては同条例第3条第1項の規定により知事名を記入したものをいう。)は,総務課長が保管するものとする。

(昭45訓令3・昭47訓令11・昭48訓令12・昭51訓令15・昭55訓令12・昭57訓令4・令5訓令39・一部改正)

(課長及び所長の職責)

第7条 本庁の課長又は所長は,当該本庁の課(組織規則第5条第1項に規定する課及びチーム(いずれも東京渉外局に置かれるものを除く。)並びにセンター並びに県北振興局をいう。以下この章から第4章までにおいて同じ。)又は当該出先機関の文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるように常に留意しなければならない。

(昭48訓令12・全改,平30訓令8・令2訓令15・令5訓令7・令5訓令39・一部改正)

(文書管理主任の設置)

第8条 本庁の課,東京渉外局の課及びチーム,県民センターの課(室を含む。以下同じ。)及び農林事務所の部門(部門内室を含む。以下同じ。)並びに東京渉外局,県民センター,農林事務所及び支所等以外の出先機関に文書管理主任を置く。

2 所長(支所長を除く。第10条第2項において同じ。)は,支所等に,必要に応じ文書管理主任を置くことができる。

3 文書管理主任は,次の各号に掲げる職員を充てる。ただし,該当する職員がいないとき又は欠けたときは,当該課長又は所長が必要に応じ指定する者とする。

(1) 本庁の課(チームを除く。)にあつては,当該課の課長補佐の職にある者(課長補佐が2人以上ある場合は,課の事務を総括整理することを命じられている者のうち,庶務事務を担当する者)

(2) 本庁のチームにあつては,当該チームのグループリーダーの職にある者で当該チームリーダーが指定するもの

(3) 東京渉外局の課にあつては,当該課の課長補佐の職にある者

(4) 東京渉外局のチームにあつては,当該チームのグループリーダーの職にある者

(5) 県民センターの課にあつては,当該課の課(室)長補佐の職にある者で当該所長が指定するもの。ただし,県北県民センターの建築指導課にあつては,当該課の職員のうちから,当該所長が指定するもの

(6) 農林事務所の部門にあつては,当該部門の課の課長の職にある者で当該所長が指定するもの

(7) 課又は部を置く出先機関(東京渉外局,県民センター及び農林事務所を除く。)にあつては,当該出先機関の庶務事務を担当する課又は部の長の職にある者

4 文書管理主任が不在のときは,本庁の課長又は所長があらかじめ指定する者がこの訓令に定める文書管理主任の事務を行うものとする。

(昭48訓令12・全改,昭51訓令15・昭54訓令14・昭55訓令12・一部改正,昭57訓令4・旧第9条繰上・一部改正,平5訓令6・平6訓令9・平7訓令10・平9訓令5・平10訓令6・平11訓令11・平16訓令14・平17訓令20・平21訓令19・平23訓令17・平27訓令5・平30訓令8・一部改正)

(文書管理主任の職責)

第9条 文書管理主任は,文書事務の管理を適正かつ能率的に遂行しなければならない。

2 文書管理主任は,この訓令に別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 起案文書の決裁区分,回議先,合議先及び供閲先の審査に関すること。

(2) 起案文書についての違法性,不当性,違式の有無その他の内容の審査及び調整に関すること。

(3) 起案文書の文章及び用字用語の調整に関すること。

(4) 文書の処理の促進に関すること。

(5) その他文書事務の管理に関すること。

(昭48訓令12・追加,昭49訓令12・昭50訓令15・昭51訓令15・昭54訓令14・昭55訓令12・一部改正,昭57訓令4・旧第9条の2繰上・一部改正,平9訓令5・一部改正)

(1) 決裁規程第9条の規定により課内室長又は副参事等(以下この号において「課内室長等」という。)の専決事項とされた事務 当該課内室長等又は当該課内室長等が指定した者

(2) 文書管理主任である者の職より下位の職の専決事項とされた事務 当該事務を専決する者

(平9訓令5・追加,平29訓令7・平31訓令10・令5訓令7・令7訓令5・一部改正)

(文書取扱者)

第10条 本庁の課,東京渉外局の課及びチーム,県民センターの課,農林事務所の部門並びに東京渉外局,県民センター,農林事務所及び支所等以外の出先機関に文書取扱者1人以上を置く。

2 所長は,支所等に,必要に応じ文書取扱者を置くことができる。

3 文書取扱者は,当該本庁の課又は当該出先機関の職員のうちから,当該課長又は所長が指定するものとする。

4 文書取扱者は,文書管理主任の指示を受けて,次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書及び運送小荷物の収受及び配布に関すること。

(2) 原議書の登録に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) その他文書及び運送小荷物の取扱いに関すること。

(昭48訓令12・昭49訓令12・昭51訓令15・昭57訓令4・平17訓令20・平19訓令35・平21訓令19・平30訓令8・一部改正)

(簿冊等の種別等)

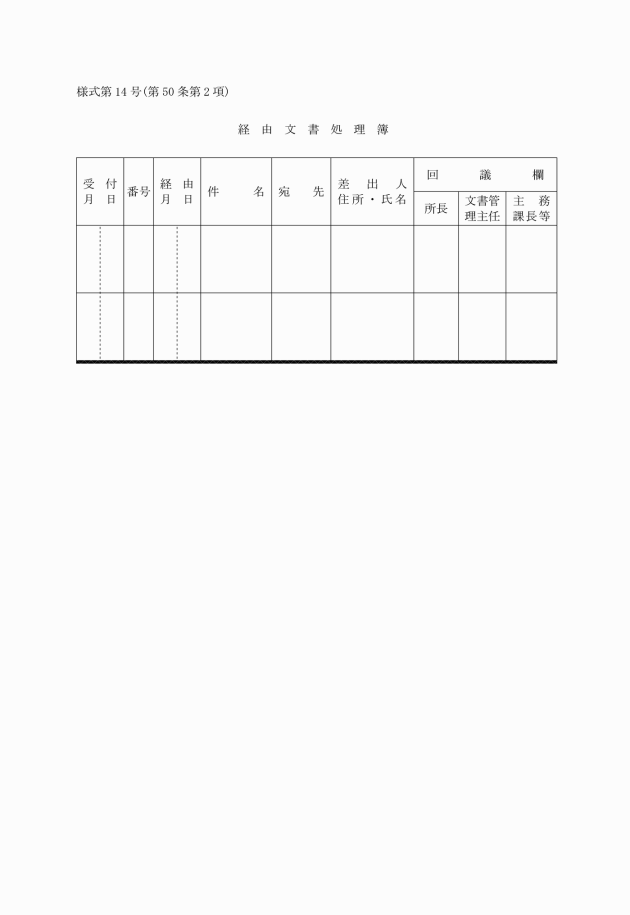

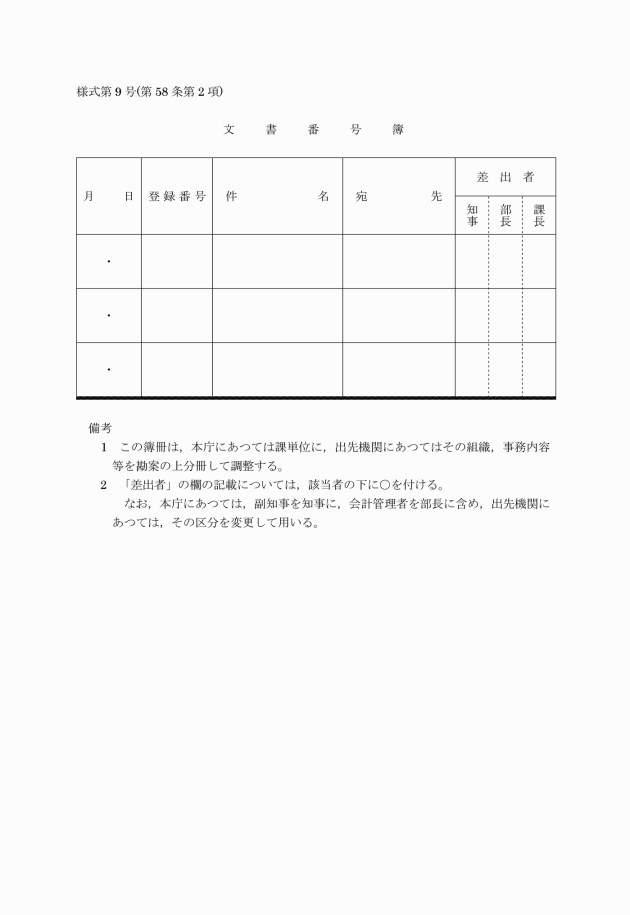

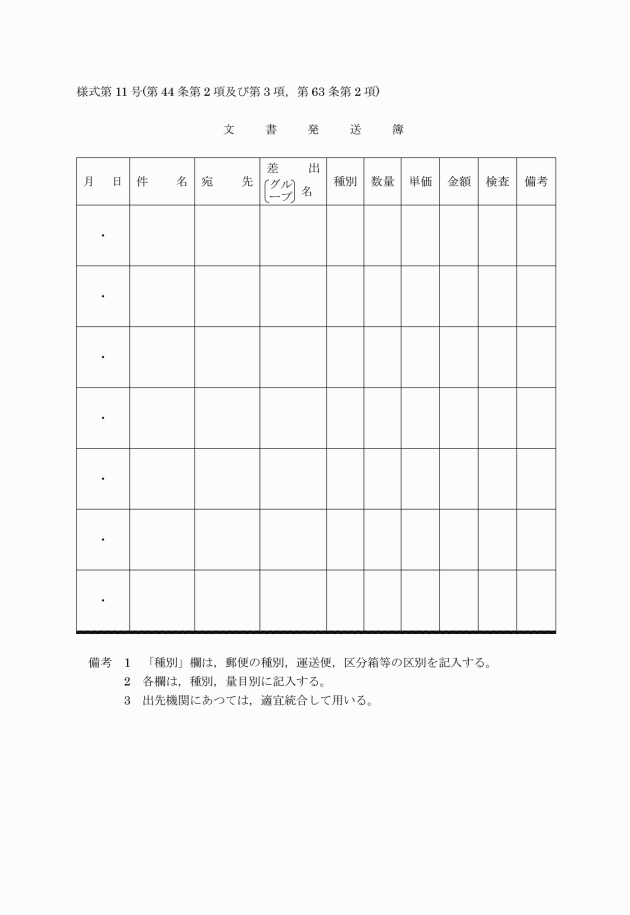

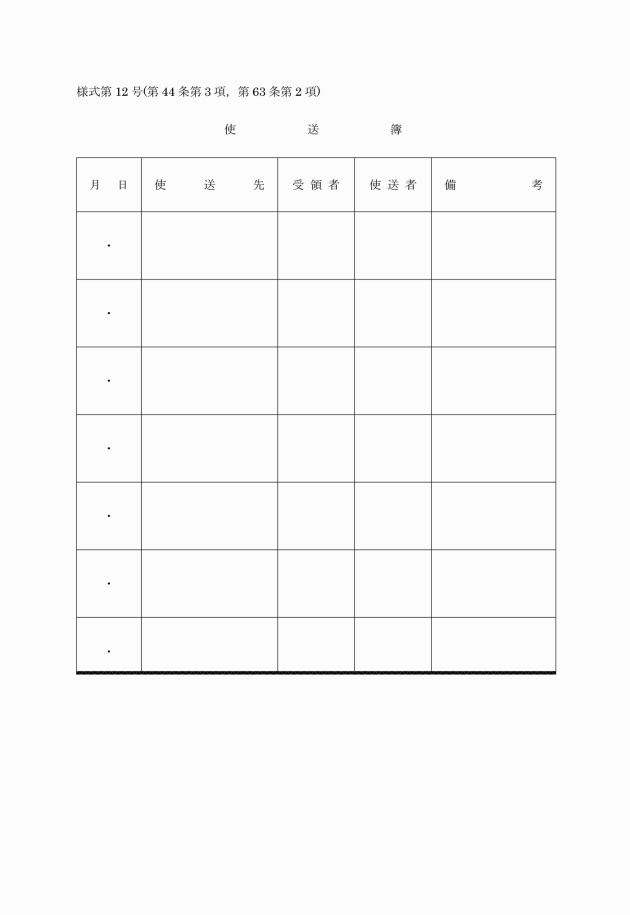

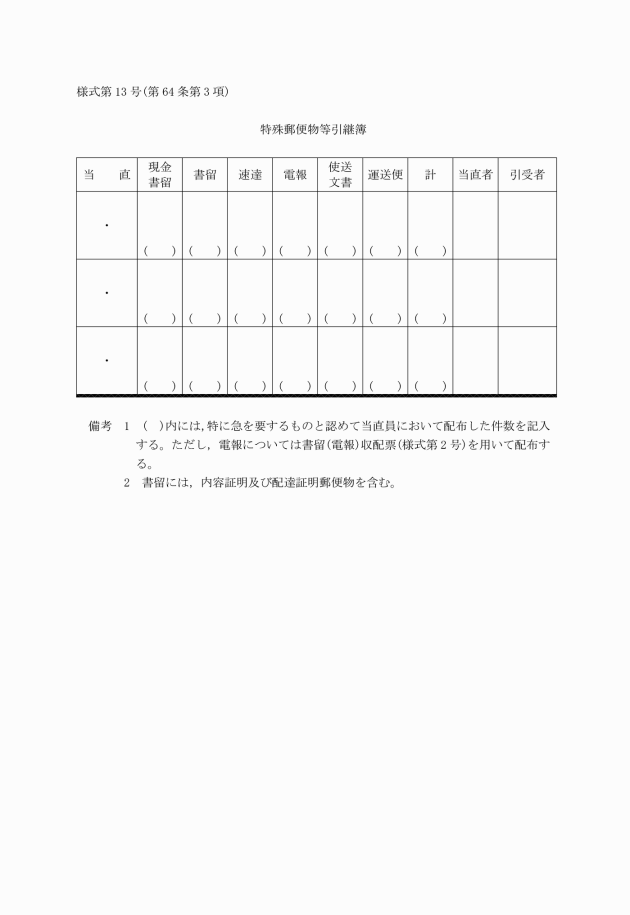

第11条 この訓令により設けなければならない簿冊等の種別及び簿冊等を管理する者は,次の表のとおりである。

簿冊等の種別 | 簿冊等の管理者 | |

名称 | 根拠条項 | |

令達番号簿 | 総務課長 | |

例文登録簿 | ||

使送簿 | ||

金券等収配票 | ||

書留(電報)収配票 | ||

発送印 | ||

文書収受処理簿 | 本庁の課の文書管理主任 | |

文書発送簿 | ||

使送簿 | ||

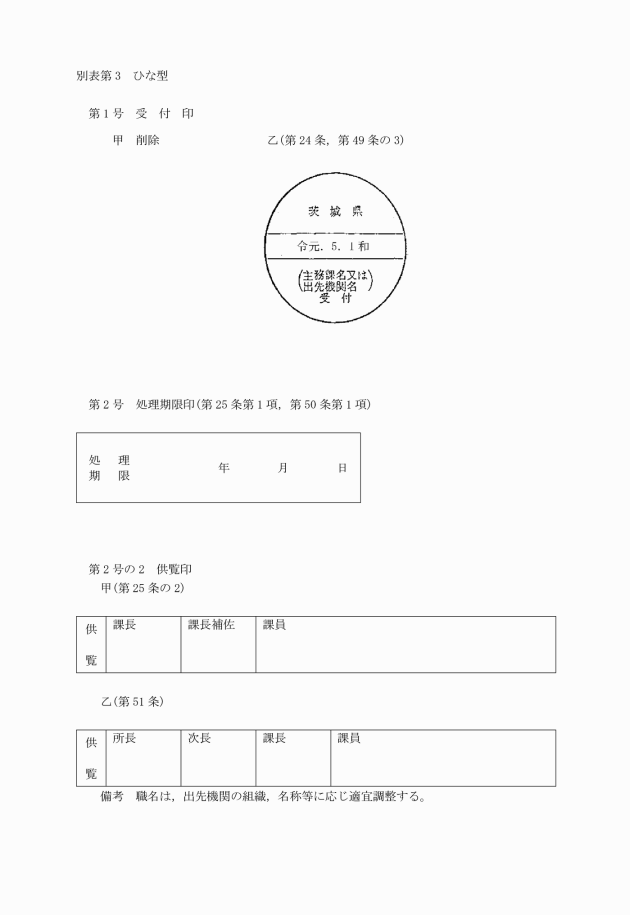

受付印 | ||

処理期限印 | ||

供覧印 | ||

開示・不開示の区分印 | ||

送付印 | ||

回議(合議)受付印 | ||

決裁印 | ||

文書収受処理簿 | 出先機関の文書管理主任(令達番号簿及び文書番号簿にあつては,総合文書管理システムによる文書管理が困難な出先機関に限る。) | |

経由文書処理簿 | ||

令達番号簿 | ||

文書番号簿 | ||

文書発送簿 | ||

使送簿 | ||

特殊郵便物等引継簿 | ||

受付印 | ||

処理期限印 | ||

供覧印 | ||

開示・不開示の区分印 | ||

送付印 | ||

経由印 | ||

決裁印 | ||

発送印 | 出先機関(県民センターにあつては県民福祉課,農林事務所にあつては企画調整部門)の文書管理主任 | |

2 前項の表に掲げる簿冊は,毎年4月1日に起こすものとする。ただし,総務課長が管理する令達番号簿及び例文登録簿にあつては,この限りでない。

(平17訓令20・全改,平21訓令19・平30訓令8・一部改正)

第2章 公文例式

(文書の種類)

第12条 文書は,令達文書と一般文書とに分ける。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するものをいう。

(3) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(4) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(5) 指令 特定の者に対し,法令の規定又は職務上の権限に基づき,許可,認可,命令等の処分を内容とするものをいう。

(6) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(7) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(8) 諮問 法令の規定に基づき,公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は,令達文書以外の文書とする。

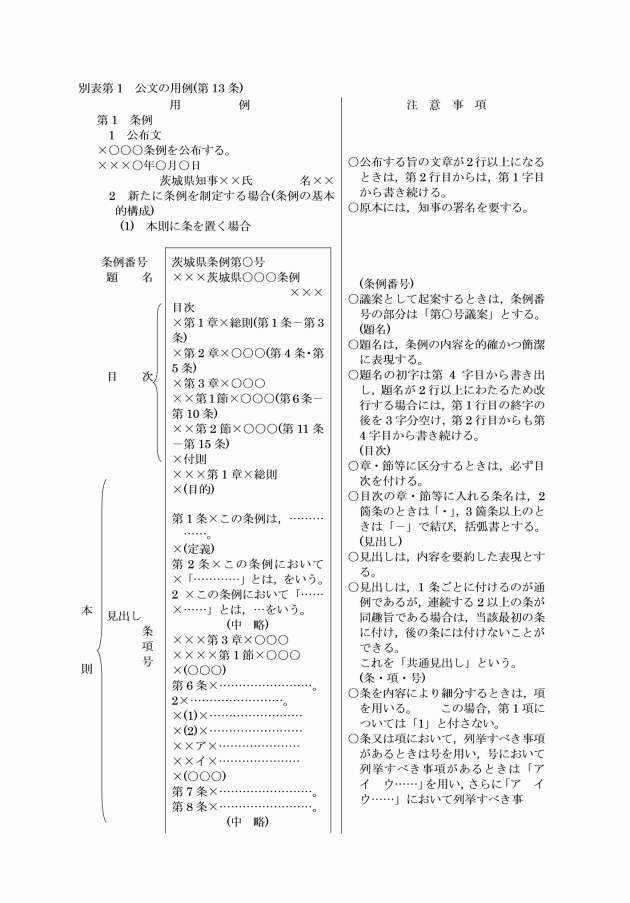

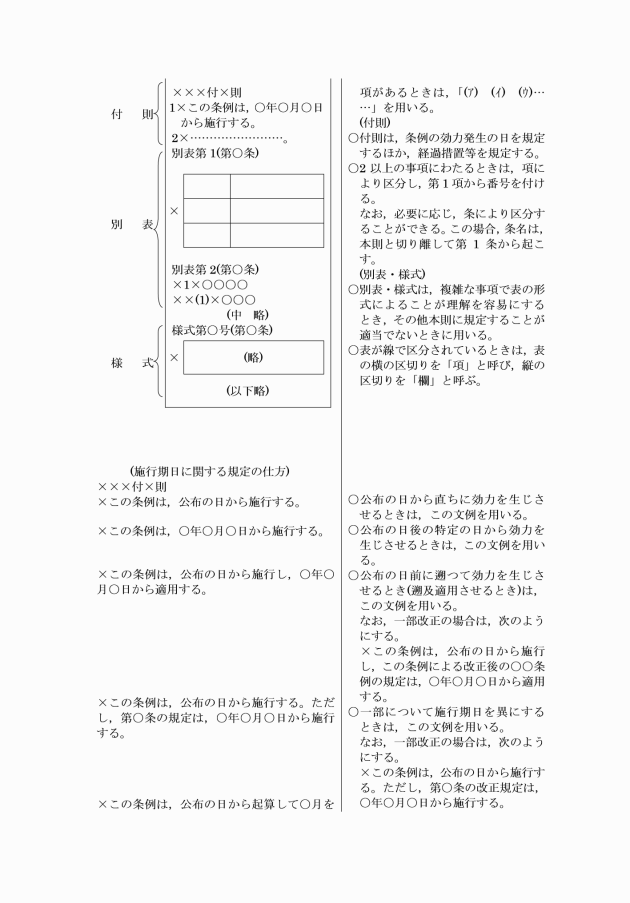

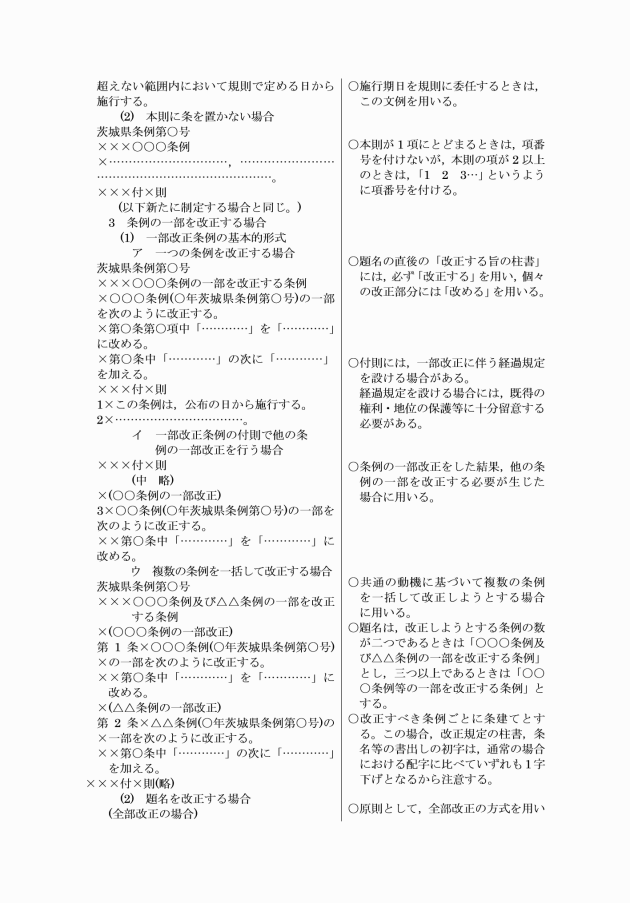

(公文用例)

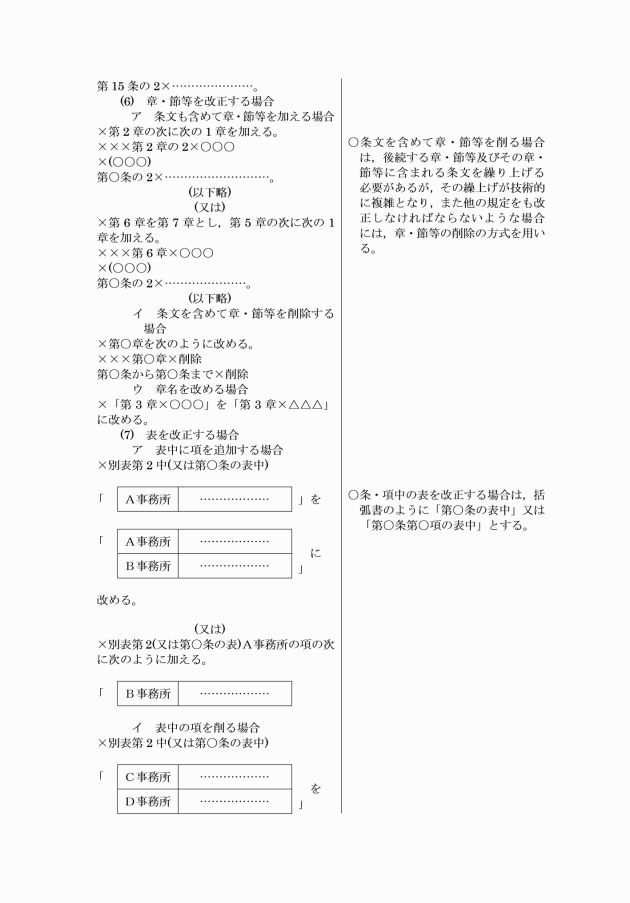

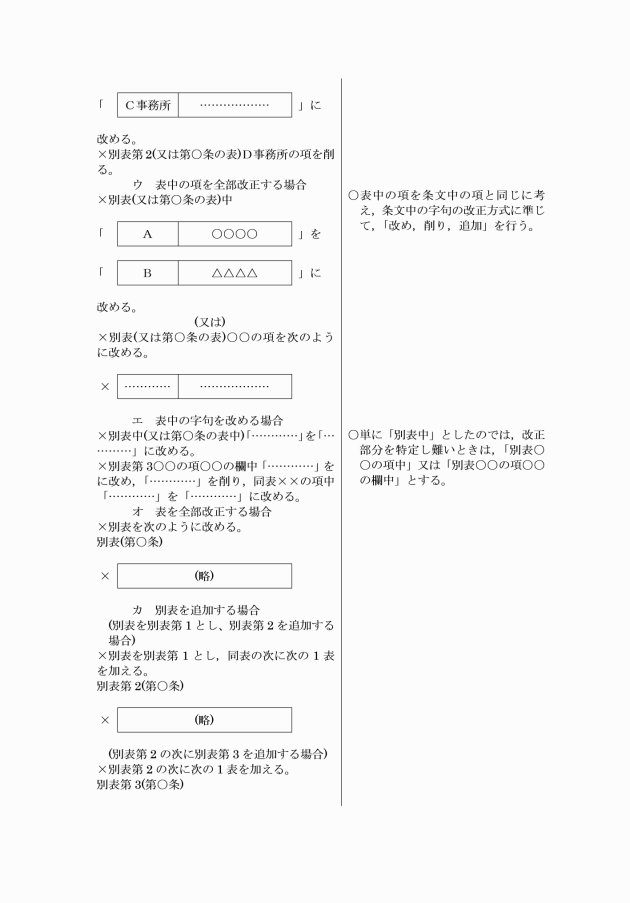

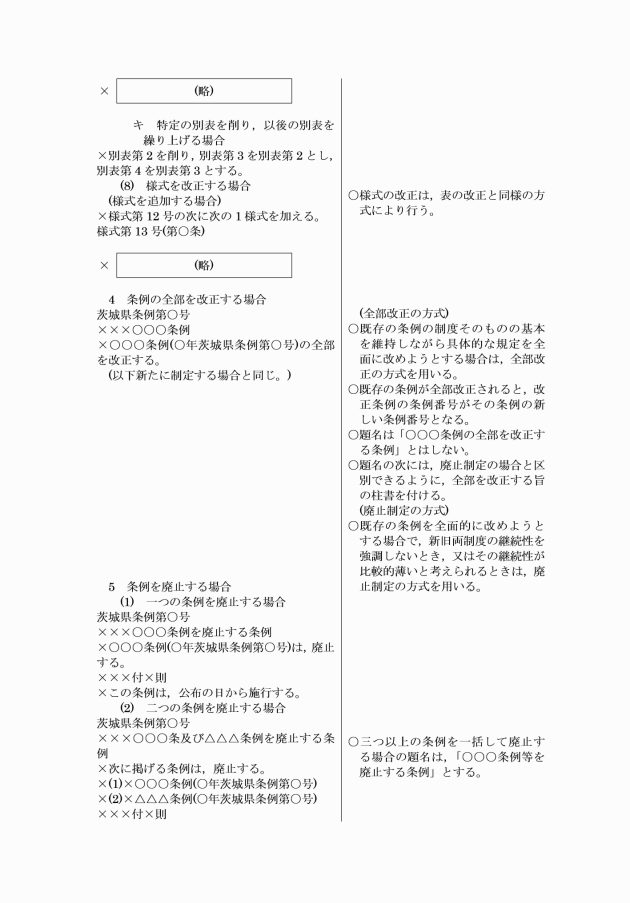

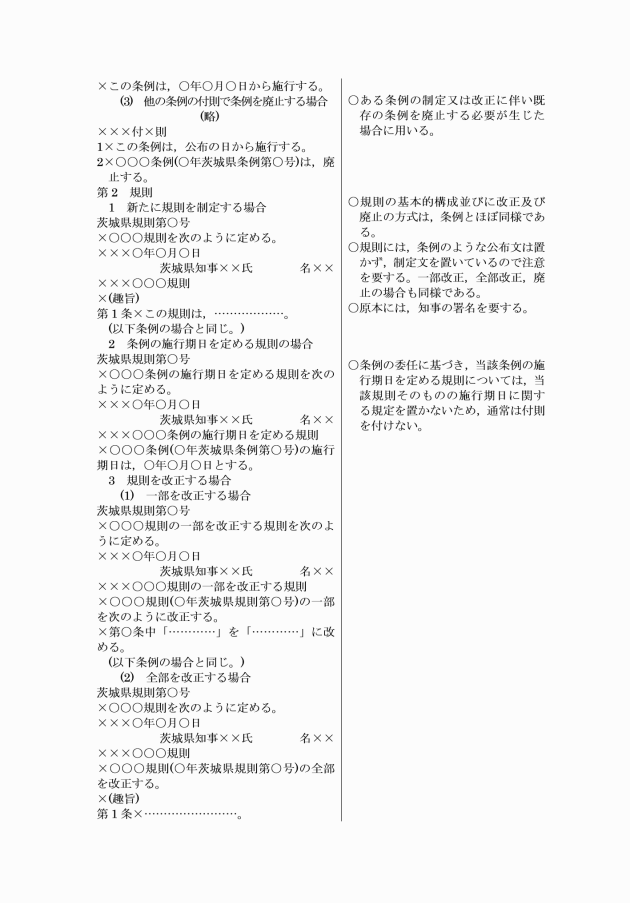

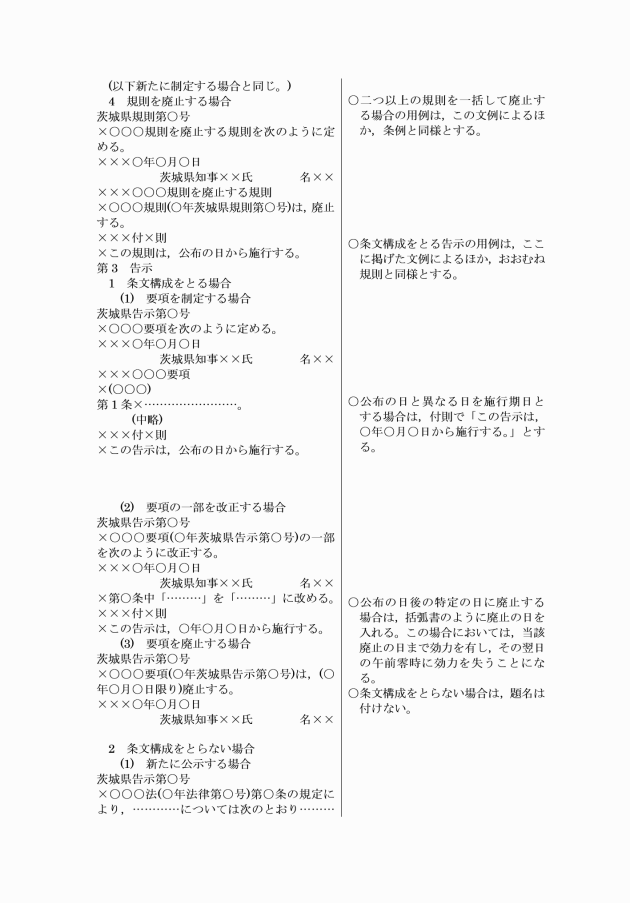

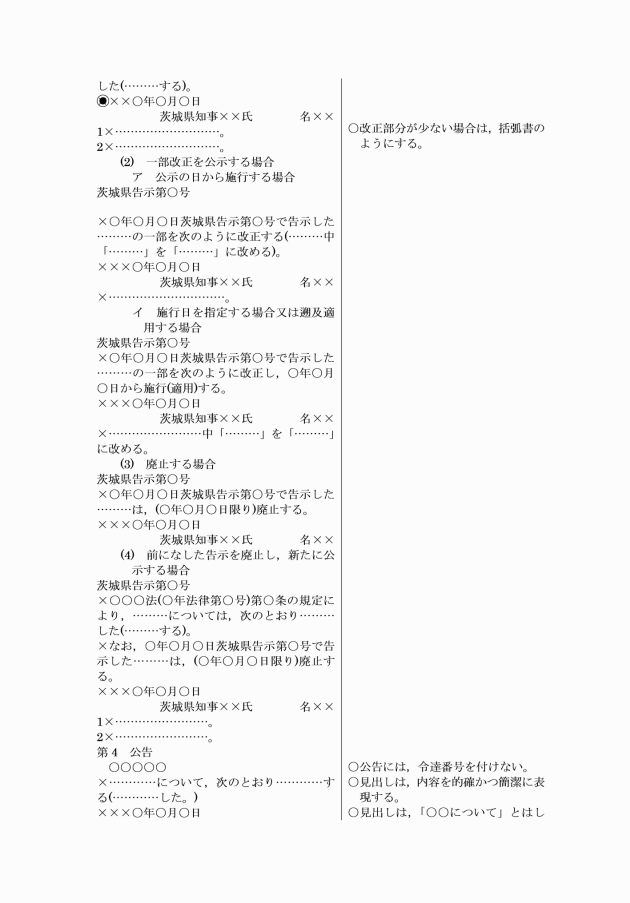

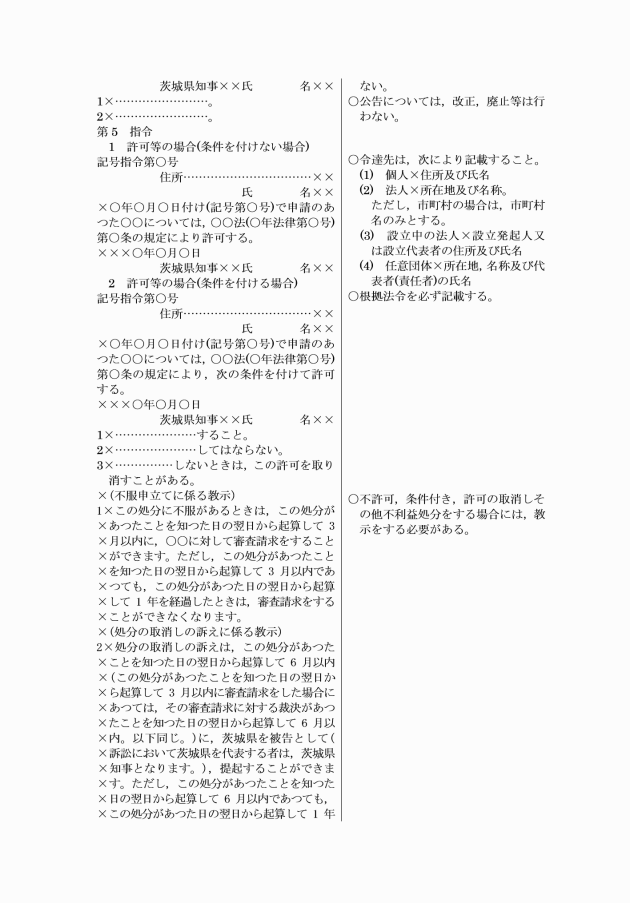

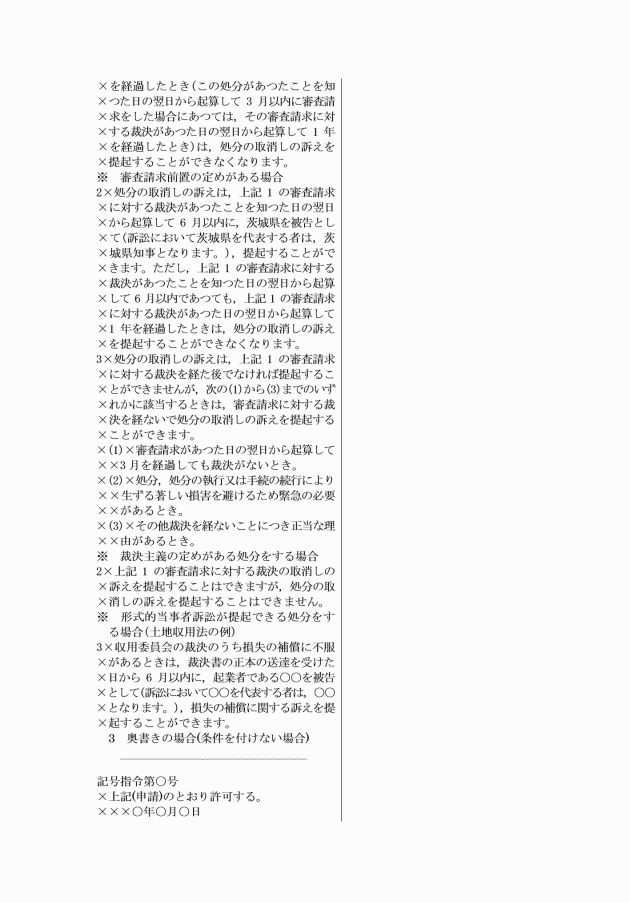

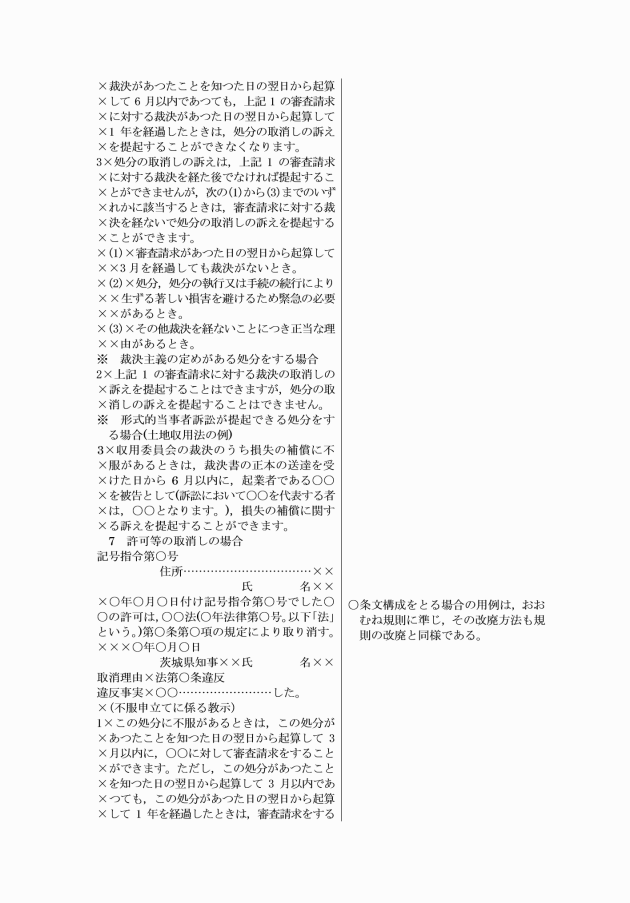

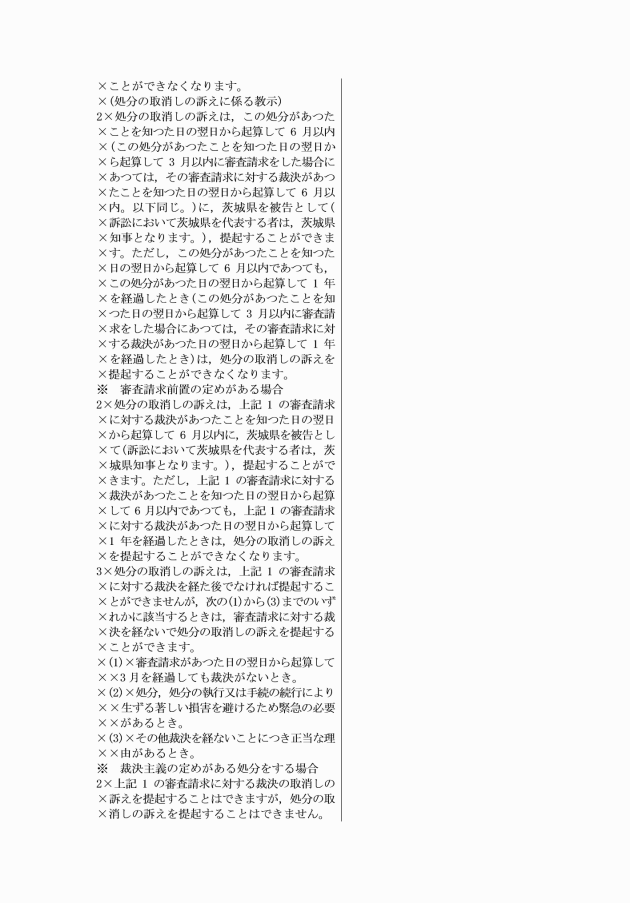

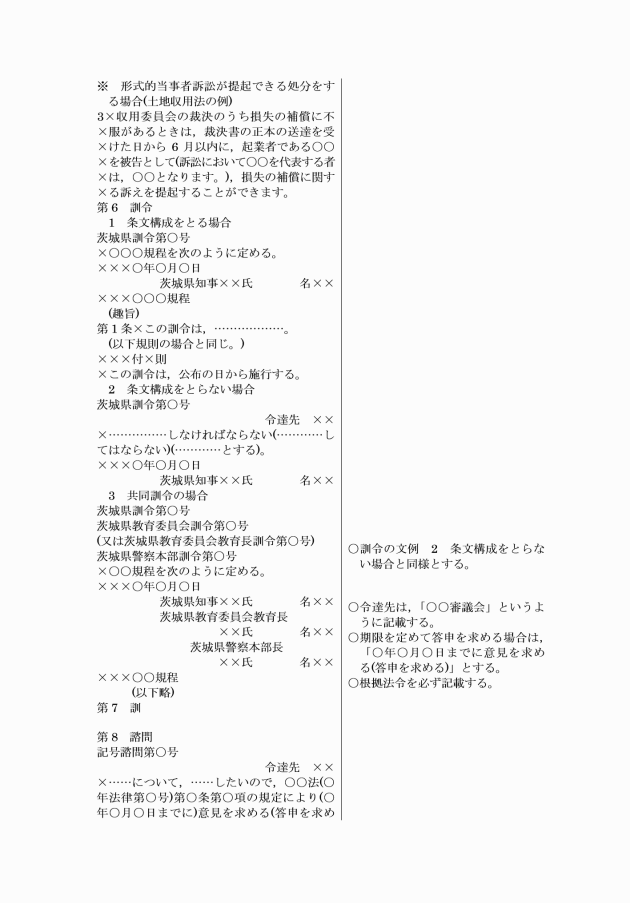

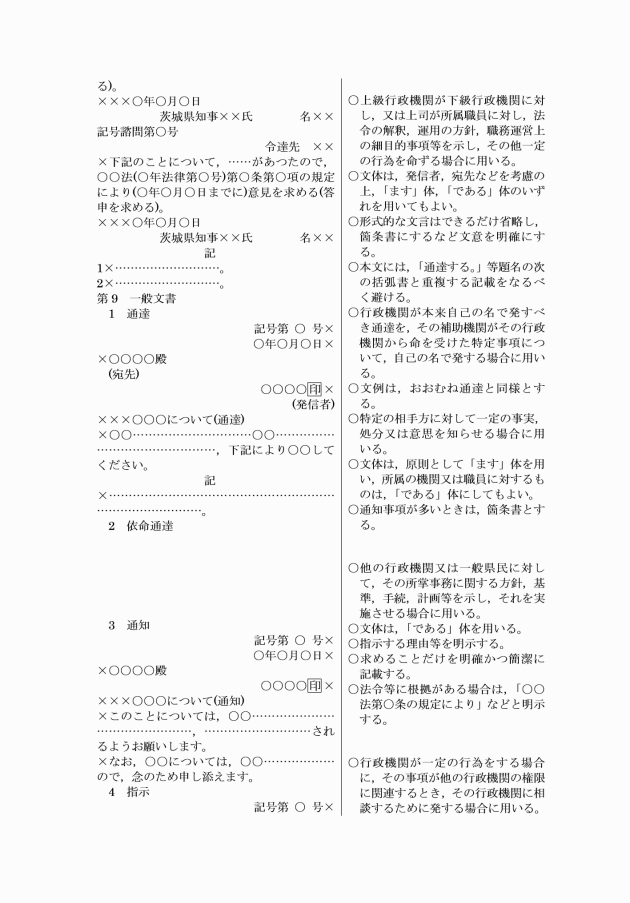

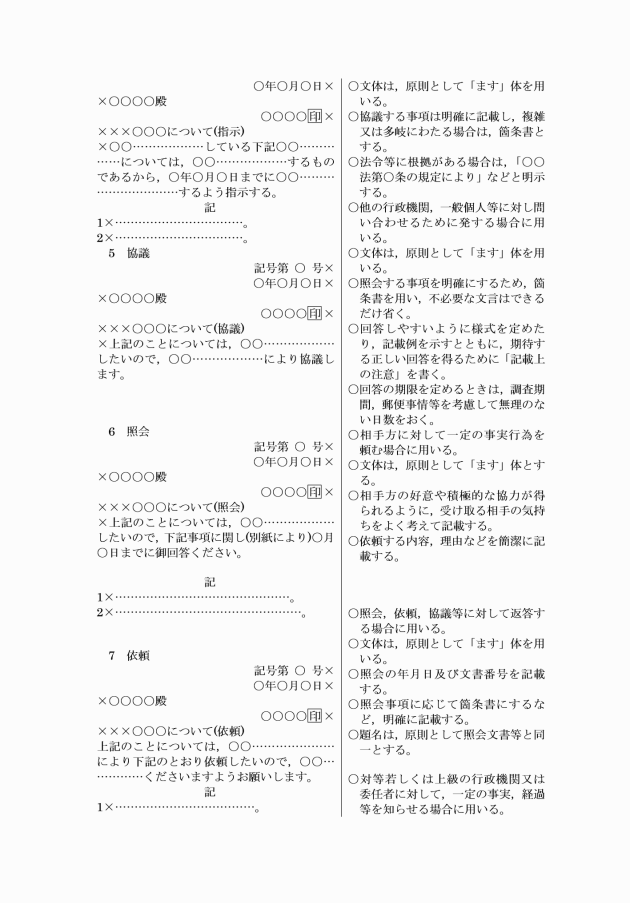

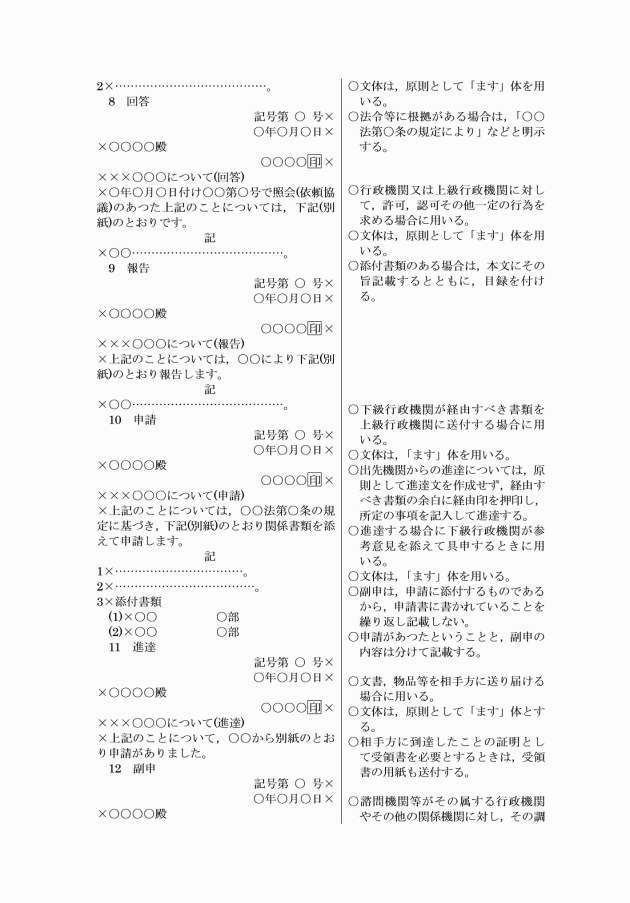

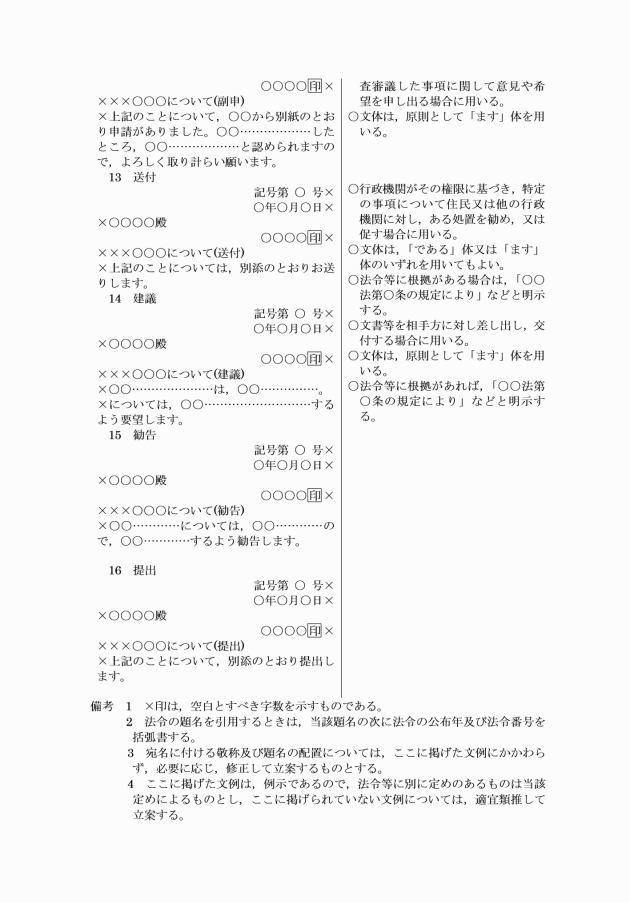

第13条 文書の用例は,別表第1のとおりとする。

(1) 条例,規則,告示及び訓令 第38条第1項第1号の規定による登録番号を令達番号とし,その番号の前に県名及び令達文書の種別を冠する。

(2) 指令,訓及び諮問 第38条第1項第2号又は第58条第1項第1号若しくは第2項(令達番号簿に登録する場合に限る。)の規定による登録番号を令達番号とし,その番号の前に別表第2に規定する課又は出先機関を表示する記号及び令達文書の種別を冠する。

2 一般文書には,記号及び文書番号を記載し,又は記録するものとする。この場合において,第38条第1項第3号又は第58条第1項第2号若しくは第2項(文書番号簿に登録する場合に限る。)の規定による文書番号を文書番号とし,その番号の前に別表第2に規定する課又は出先機関を表示する記号を冠するものとする。ただし,出先機関を経由して知事に進達する文書(電子文書を除く。)であつて副申又は説明を要しないもの(以下「経由文書」という。)については,第50条第2項の規定による経由文書処理簿の登録番号を文書番号とし,記号は冠しないものとする。

(昭45訓令12・昭48訓令12・昭57訓令4・平17訓令20・一部改正)

(文書の日付)

第15条 施行する文書の日付は,茨城県報(以下「県報」という。)に登載する文書にあつては県報の発行日とし,その他の文書にあつては発送日又は送信日とする。

(昭57訓令4・全改,平17訓令20・一部改正)

(文書の施行者名)

第16条 令達文書は,知事名(委任規則等の規定による委任事務に係るものにあつては,当該委任を受けた部長,課長又は所長名)をもつて施行するものとする。

2 一般文書は,次の各号に掲げる区分により施行するものとする。

(1) 知事名をもつて施行するもの(委任規則等の規定による委任事務に係るものを除く。)

ア 決裁規程別表第1知事の決裁を要する事項に係るもの

イ 契約(協定,覚書等を含む。以下同じ。)の締結及び解除に係るもの

ウ 証明に関するもの

エ 認定,確認,補助金等の交付決定その他権利の得失変更に係るもの

オ 大臣,次官,各省の局部長若しくは都道府県知事に発するもの又は市町村長その他官公署の長に発するもので特に重要なもの

カ その他知事名をもつて施行することが適当であるもの

(2) 副知事名をもつて施行するもの

ア 都道府県副知事に発するもの

イ その他副知事名をもつて施行することが適当であるもの

(3) 会計管理者名をもつて施行するもの

ア 決裁規程別表第2会計管理者の決裁を要する事項に係るもの

イ 決裁規程別表第3部長及び課長の専決事項中会計事務局長の専決事項に係るもののうち特に重要なもの

ウ その他会計管理者名をもつて施行することが適当であるもの

(4) 部長名をもつて施行するもの

イ 各省の課長,都道府県の部長,市町村長又はその他官公署の長に発するもの

エ その他部長名をもつて施行することが適当であるもの

(6) 会計事務局長名をもつて施行するもの 会計事務局において発するもののうち,第3号に掲げるもの以外のもの

(7) 東京渉外局長名をもつて施行するもの

イ 各省の課長,都道府県の部長,市町村長又はその他官公署の長に発するもの

エ その他東京渉外局長名をもつて施行することが適当であるもの

ア 委任規則等の規定による委任事務に係るもの

ウ その他所長名をもつて施行することが適当であるもの

(10) 県民センターの課(室)長名をもつて施行するもの

ア 委任規則等の規定による委任事務に係るもの(軽易なものに限る。)

イ 決裁規程別表第7 第2 県民センターの課(室)長の部から第5 県民センターの建築指導課長の部までに掲げる事項に係るもの(軽易なものに限る。)

ウ その他課(室)長名をもつて施行することが適当であるもの

(11) 医療大学の事務局長,学生部長,付属病院長及び付属図書館長(以下「事務局長等」という。)名をもつて施行するもの

ア 委任規則等の規定による委任事務に係るもの(軽易なものに限る。)

イ その他事務局長等名をもつて施行することが適当であるもの

(12) 農林事務所の部門長名をもつて施行するもの

ア 委任規則等の規定による委任事務に係るもの(軽易なものに限る。)

イ 決裁規程別表第6 第2の2の6 農林事務所の部門長及び支所長の部に掲げる事項(部門長が専決した事項に限る。)及び第2の2の8 農林事務所の土地改良部門長及び土地改良事務所長の部に掲げる事項(土地改良部門長が専決した事項に限る。)に係るもの(軽易なものに限る。)

ウ その他部門長名をもつて施行することが適当であるもの

(昭48訓令12・昭51訓令15・昭54訓令14・昭57訓令4・平7訓令10・平9訓令5・平19訓令22・平21訓令19・平23訓令17・平25訓令4・平30訓令8・平31訓令10・令5訓令7・令5訓令26・令6訓令5・令7訓令5・一部改正)

(所管課等の表示)

第16条の2 施行する文書には,必要に応じ当該文書に係る事務を所管する課及び担当の名称,電話番号等を当該文書の末尾に表示するものとする。

(昭57訓令4・追加)

第3章 削除

第17条から第20条まで 削除

(昭47訓令11)

第4章 本庁の文書事務

第1節 文書等の収受及び収受文書の配布

(昭57訓令4・昭61訓令24・改称)

(1) 申請書,報告書その他これらに類する文書等を当該申請人等から主務課(当該文書等に係る事務を主管する本庁の課をいう。以下この章において同じ。)の職員が受け取るとき。

(2) 会議,出張等の際に依頼されて,文書等を当該依頼者から主務課の職員が受け取るとき。

(3) 陳情書その他これに類する文書等を当該陳情人等からその陳情等の相手方である職員又はその関係職員が受け取るとき。

(4) 前3号に準ずる事由により,文書等をその事務の関係職員が受け取るとき。

2 郵便料金の未払又は不足の文書等が到達したときは,公務に関するものと認められるものに限り,その未払又は不足の料金を負担して受領することができる。

(昭45訓令3・昭45訓令12・昭55訓令12・昭57訓令4・昭61訓令24・平17訓令20・平19訓令35・平30訓令8・一部改正)

(受領文書等の配布)

第22条 総務課長は,その受領した文書等を直ちに主務課に配布するものとする。この場合において,主務課が明らかでない文書等については,開封し,又は包装を解くことができる。

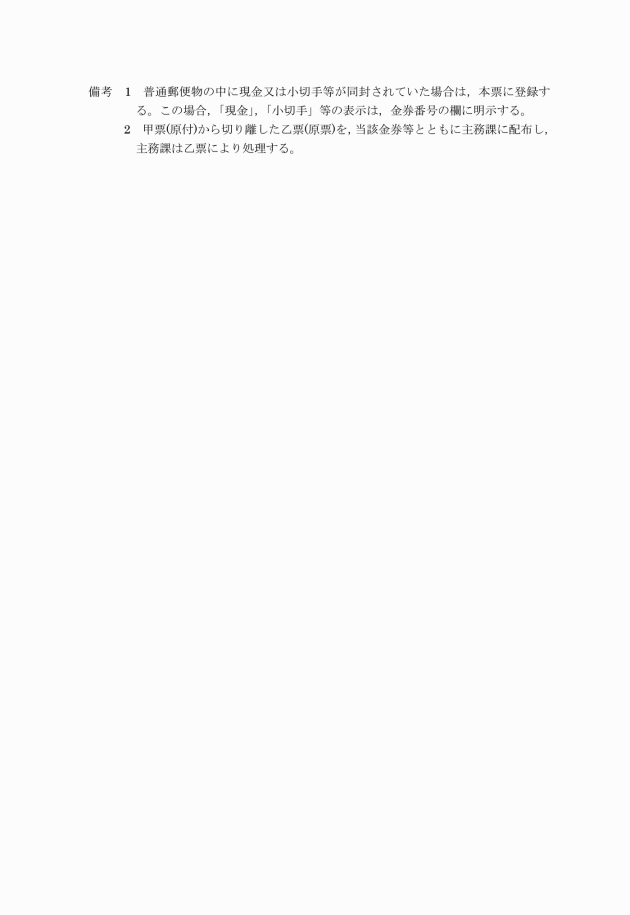

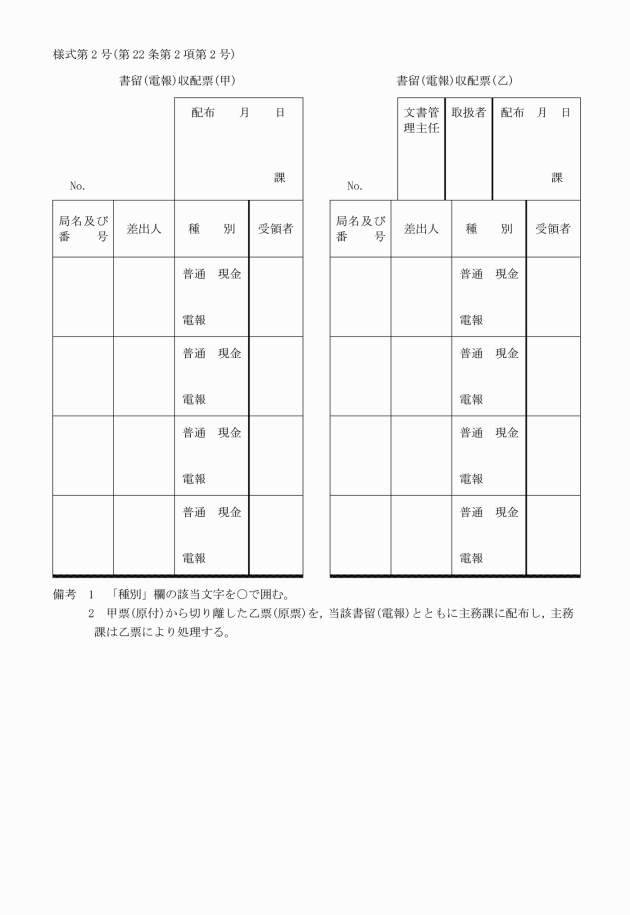

(2) 書留郵便物及び現金書留郵便物並びに電報 書留(電報)収配票(様式第2号)に登録する。

3 前条第1項各号に掲げる職員は,その受領した文書等を直ちに主務課に配布するものとする。

(昭45訓令12・全改,昭55訓令12・昭57訓令4・昭61訓令24・平19訓令35・平30訓令8・令2訓令31・一部改正)

(1) 当該課で処理することが不適当であると認められる文書等 最も適当であると認められる課

(2) 誤つて配布を受けた文書等 総務課

(昭57訓令4・全改,昭61訓令24・平30訓令8・一部改正)

(1) 刊行物,ポスターその他これらに類するもの

(2) 挨拶状,招待状その他これらに類するもの

(3) 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)

(4) 受付印を押印することが不適当であると認められる文書

(5) その他内容が軽易であると認められる文書

(昭57訓令4・全改,昭61訓令24・平26訓令10・平30訓令8・一部改正)

2 文書管理主任は,配布を受けた文書のうち,他の課に関係のある重要なものについてはその写しを作成し,当該関係のある課に配布するものとする。

(昭48訓令12・全改,昭57訓令4・平17訓令20・一部改正)

(昭57訓令4・追加,昭61訓令18・昭61訓令24・一部改正)

(収受文書の配布等)

第26条 課長は,前条の規定により閲覧に供された文書について,処理方針を指示して課長補佐に配布するものとする。この場合において,特に重要な文書については,配布する前に知事,主務部長等の閲覧に供し,処理方針について指示を受けるものとし,また,他の課に関係のある重要な文書の処理については,当該関係のある課長と協議するものとする。

2 課長補佐は,前項の規定により配布を受けた文書のうち処理期限印が押印してあるものについては,文書管理主任と協議のうえ処理期限を定め,処理簿及び当該文書の該当欄にこれを記入するものとする。

(昭48訓令12・全改,昭54訓令14・昭55訓令12・昭57訓令4・昭61訓令24・平17訓令20・一部改正)

(電子文書の処理)

第26条の2 電子文書の受信は,電気通信回線を利用して行うものとする。

2 文書管理主任は,前項の規定により受信した電子文書について,直ちにこれを開封するものとする。この場合において,当該課で処理することが不適当であると認められるときは,最も適当であると認められる課に当該電子文書を転送しなければならない。

3 文書管理主任は,前項の規定により開封した電子文書のうち,当該課で処理すべきものを総合文書管理システムに記録し,課長の閲覧に供するものとする。

(平17訓令20・追加)

第2節 文書の立案・回議・合議・決裁等

(昭57訓令4・改称)

(事案の処理)

第27条 事案の処理は,総合文書管理システムに処理案を記録し,決裁を経ることによつて行う。

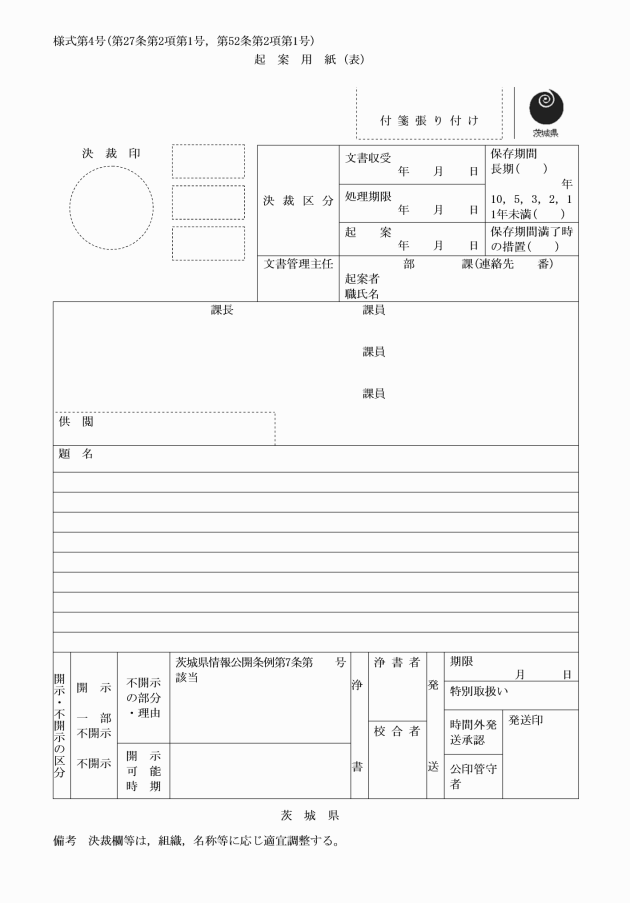

(1) 総合文書管理システムによる処理が困難である場合又は総合文書管理システムで決裁を経ることが不適当な文書がある場合 起案用紙(様式第4号)又は総合文書管理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法

(2) 電子計算機による業務処理システムにより処理を行う場合 当該業務処理システムに記録し,又は当該業務処理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法

(4) 軽易な回答等である場合 当該照会文書等(電子文書を除く。第52条第2項第4号において同じ。)の余白に朱書すること等により決裁を経る方法(必要に応じ,開示・不開示の区分印(別表第3ひな型第2号の3)を押印し,所定の事項を記入すること。第52条第2項第4号において同じ。)

(昭51訓令15・昭57訓令4・昭61訓令18・平13訓令6・平17訓令20・平30訓令37・一部改正)

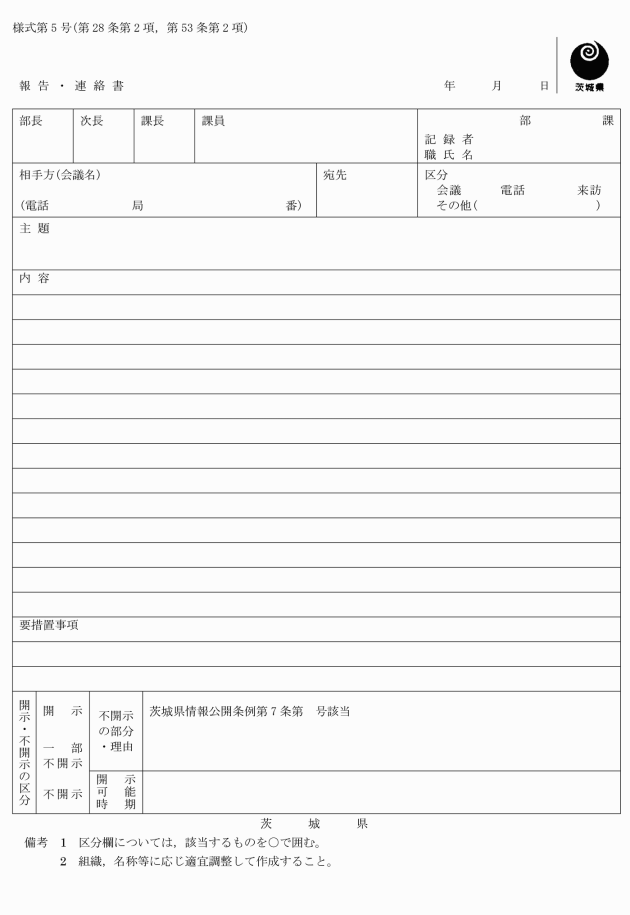

(報告,連絡等)

第28条 上司の指示若しくは命令又は会議,電話,来訪等により生じた事案に関し,報告,連絡等を要するものについては,総合文書管理システムに記録し,速やかに処置するものとする。

3 前項の場合においては,必要に応じ,処置した後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする。

(昭51訓令15・平17訓令20・平30訓令37・一部改正)

(立案)

第29条 立案に当たつては,次の要領によるほか,その様式に従い必要な事項を起案文書に記録し,又は記載しなければならない。

(1) 決裁区分については,総合文書管理システムに,決裁権者に応じた区分を記録すること。

(2) 合議先を記録すること。

(3) 題名欄には,立案の内容が容易に把握できる簡潔な題名を表示すること。この場合において,当該題名の次に「(伺い)」と表示すること。

(4) 伺い文には,検索に資するため,立案の内容及び関連する文書等が容易に把握できる用語等を表示すること。

(5) 1案で2以上の宛先のあるものについては,連記するものにあつては「(連記)」,連記しないものにあつては「(各通)」と当該宛先の次に表示すること。

(6) 施行する文書の宛先と送付先とが異なる場合は,送付先を併記すること。ただし,送付先が官公庁である場合等その所在地が明らかなものについては,この限りでない。

(7) 施行する文書の内容により,「(通達)」,「(依命通達)」,「(通知)」,「(指示)」,「(協議)」,「(照会)」,「(依頼)」,「(回答)」,「(報告)」,「(申請)」,「(副申)」,「(進達)」,「(送付)」,「(建議)」,「(勧告)」又は「(提出)」と当該文書の題名の次に表示すること。ただし,これらの表示により難いものについては,総務課長に協議の上適宜の表示を用い,又は表示しないことができる。

(8) 立案の理由,立案までの経過(庁議に付議された事案については,特にその決定内容),関係法令の条項,関係文書その他決裁権者の参考に資する事項を付記し,又は添付すること。ただし,軽易なもの又は定例に属するものについては,これらの全部又は一部を省略することができる。

(9) 添付文書(電子文書を除く。第54条第1項第7号において同じ。)があるものについては,必要に応じ当該文書に付箋又は適宜の用紙を張り付けること。

(10) 発送につき特別の取扱いを要するものについては,総合文書管理システムに「書留」,「簡易書留」,「速達」,「配達証明」,「内容証明」,「電報」等と記録し,又は特別取扱い欄に朱書すること。

(11) 電子文書で施行するものについては,総合文書管理システムに,総合文書管理システムにより施行するものにあつては「システム施行」と,業務処理システムにより施行するものにあつては「(当該業務処理システムの名称)施行」と,電子メールにより施行するものにあつては「電子メール施行」と,法令の定めるところによりインターネットを利用する方法(県のホームページに掲載する方法その他当該電子文書が県の作成に係るものであることを確認することができる方法に限る。以下「インターネット利用」という。)で公示するものにあつては「インターネット公示」と記録し,又は特別取扱い欄に朱書すること。

(1) 例規に属するもの 例規

(2) 重要なもの 重要

(3) 県報に登載するもの 県報

(4) 茨城県法令審査委員会の審査に付するもの 審査

(昭45訓令3・昭47訓令11・昭48訓令12・昭51訓令15・昭54訓令14・昭55訓令12・昭57訓令4・平6訓令9・平17訓令20・平18訓令8・平19訓令22・平26訓令10・平30訓令37・平31訓令10・令7訓令1・一部改正)

(1) 回答用紙,報告用紙等が付された照会,依頼等に対する回答等

(2) 定例報告等であつて,通達等により様式が定まつているもの

(昭45訓令12・追加,昭48訓令12・昭57訓令4・昭61訓令18・平17訓令20・一部改正)

(合議)

第30条 起案文書は,次の各号に掲げる順序により,当該事案の関係者に合議しなければならない。

(2) 他の課長に合議するときは,主務課長(主務課の長をいう。以下この章において同じ。)の署名等後とする。

(3) 他の部長に合議するときは,主務部長(当該起案文書に係る事務を主管する部長をいう。以下この章において同じ。)の署名等後とする。

2 合議を受けた起案文書(総合文書管理システムにより合議を受けた起案文書を除く。第55条第2項において同じ。)の結果を知ろうとするときは,当該起案文書の課長名等の下に「要再回」と朱書するものとする。

(昭47訓令11・昭48訓令12・昭48訓令26・昭51訓令15・昭54訓令14・昭57訓令12・平11訓令11・平17訓令20・平30訓令8・平30訓令37・令2訓令31・一部改正)

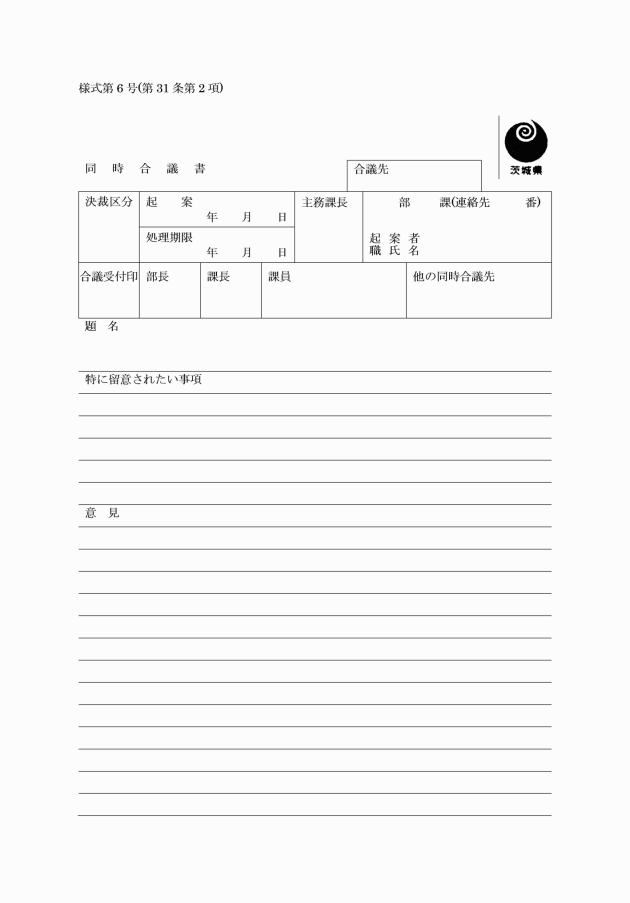

(同時合議)

第31条 合議先が2以上の部課長にわたる起案文書については,主務課長は,総合文書管理システムに記録して同時に合議することができる。

2 前項の規定にかかわらず,第27条第2項第1号に掲げる場合は,同号に定める方法により同時に合議することができる。この場合において,同号中「起案様式」とあるのは「起案様式に必要に応じ添付書類の写しを付して,同時合議書(様式第6号)」と,「決裁を経る方法」とあるのは「同時に合議する方法」と読み替えるものとする。

(平17訓令20・全改,平30訓令8・平30訓令37・一部改正)

(1) 令達文書(告示,公告及び指令のうち,決裁規程に規定する課長専決事項に係るもの並びに事務事業の計画及び実施方針に関するものを除く。)

(2) 議会の議決に付すべき事案(地方自治法第96条第1項第12号に規定する和解に係るもの及び同項第13号に規定する損害賠償の額を定めるものに限る。)に関するもの

(3) 法令の解釈及び運用に関するもの

(4) 不服申立て(補正命令等軽易なものを除く。)及び訴訟に関するもの

(5) 契約に関するもの(知事又は副知事の決裁を要するものに限る。)

(6) 第29条第1項第7号の規定による「(通達)」及び「(依命通達)」の表示をしたもの

(8) 契約書,指令書等の書式の調整に関するもの

(9) その他異例に属するもの

2 総務課長は,審査に付された起案文書について,違法性,不当性及び違式の有無その他の内容について審査し,調整するものとする。

(昭43訓令8・昭45訓令3・昭45訓令12・昭48訓令12・昭55訓令12・昭57訓令4・昭57訓令12・平7訓令10・平17訓令20・平30訓令8・令2訓令15・令2訓令31・令3訓令10・令7訓令1・一部改正)

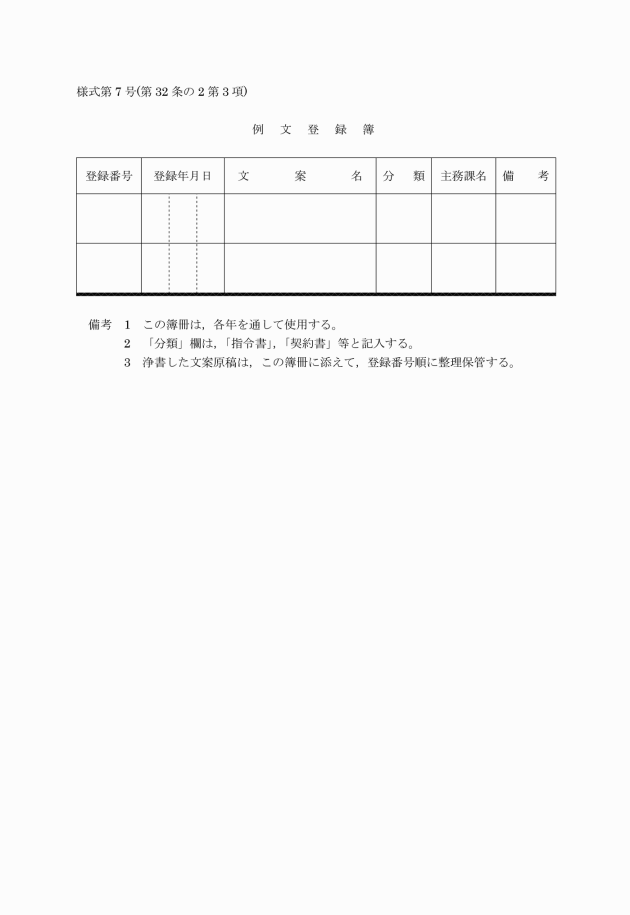

(例文登録)

第32条の2 次の各号に掲げる文書は,具体的事案の発生に先立ち,その文書の例式及び文案について総務課長の登録(以下「例文登録」という。)を受けることができる。

(1) 法令等の規定により様式が定まつており,単に年月日,名称,金額等を記入するにすぎず,かつ,その記入すべき事項の判断に際し裁量を伴わないか,又は極めて限定された範囲内でのみ裁量を伴う令達文書及び契約に関する文書

(2) 定例に属する令達文書及び契約に関する文書であつて,一定の様式に統一でき,かつ,その文書の立案に際し裁量を伴わないか,又は極めて限定された範囲内でのみ裁量を伴うもの

(3) 定例に属する一般文書(契約に関する文書を除く。)であつて,一定の様式に統一できるもの

2 主務課長は,例文登録を受けようとするときは,その例式及び文案について総務課長の審査を経た後,浄書したもの2部を総務課長に提出しなければならない。

4 例文登録されている文書は,具体的事案の発生の都度前条の規定による総務課長の審査に付することを要しないものとする。この場合において,例文登録された例式及び文案により立案するときは,その登録番号を総合文書管理システムに記録(第27条第2項第1号から第3号までの規定により事案の処理を行う場合にあつては,当該各号に規定する起案様式等に記載又は記録)するものとする。

(昭45訓令12・追加,昭48訓令12・昭49訓令12・昭51訓令15・昭55訓令12・昭57訓令4・平17訓令20・平30訓令8・平30訓令37・一部改正)

(法令審査)

第33条 起案文書のうち,茨城県法令審査委員会規程(昭和42年茨城県訓令第22号)第5条各号に該当するものについては,同訓令の定めるところにより,茨城県法令審査委員会の審査に付するものとする。

(平30訓令8・一部改正)

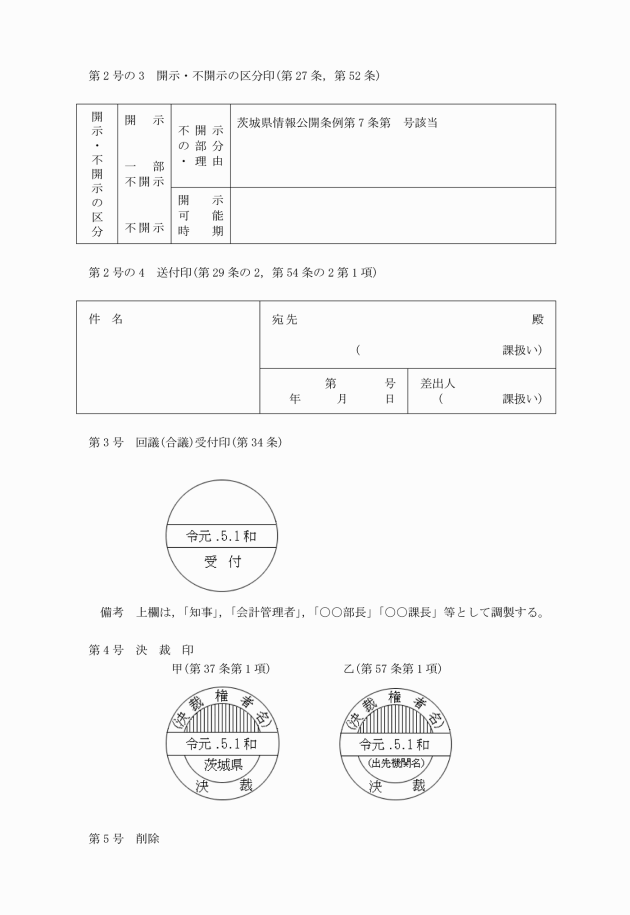

(回議(合議)受付印)

第34条 起案文書について回議又は合議を受けた場合(総合文書管理システムにより回議又は合議を受けた場合を除く。)は,知事又は副知事にあつては秘書課,会計管理者にあつては会計管理課,部長にあつては当該部の幹事課(会計事務局にあつては会計管理課),課長にあつては当該課の文書管理主任が,その日付をもつて当該起案文書の所定の欄に回議(合議)受付印(別表第3ひな型第3号)を押印するものとする。

(昭43訓令8・昭47訓令11・昭50訓令15・昭51訓令15・昭55訓令12・昭57訓令4・昭61訓令4・平17訓令20・平19訓令22・平23訓令17・平28訓令7・令2訓令15・一部改正)

(変更等)

第35条 合議を受けた者,審査をした者又は決裁権者は,起案文書の内容に変更を加えたときは,その旨を総合文書管理システムに記録し,又は当該箇所に署名等をしなければならない。この場合において,変更を加えようとする者は,あらかじめその旨を起案者に連絡しなければならない。ただし,用字用語等軽易な修正に係るものについては,この限りでない。

2 前項の規定により,起案文書の内容に変更を生じたときは,起案者は,その変更前の合議及び審査に係る関係者にその旨を連絡しなければならない。廃案又は保留となつたときも同様とする。

3 合議を受けた者又は審査をした者は,起案文書の内容について意見があるときは,当該意見を総合文書管理システムに記録し,又は当該意見を記載した付箋若しくは適宜の用紙を当該起案文書に張り付け,若しくは添付することにより,決裁権者の参考に資するための措置を講ずることができる。

(昭51訓令15・昭57訓令4・昭61訓令24・平17訓令20・平26訓令10・令2訓令31・一部改正)

(回議及び合議の原則)

第36条 起案文書のうち重要な事案に係るものについて,知事又は副知事の決裁を求めるときは,主務部長が自ら説明することを原則とする。

2 第29条第2項の規定による「重要」の記録をした起案文書又は特に技術的な説明を要する起案文書は,回議,合議及び審査に際し,起案者等が自ら説明しなければならない。

(昭57訓令4・昭57訓令12・平17訓令20・令7訓令1・一部改正)

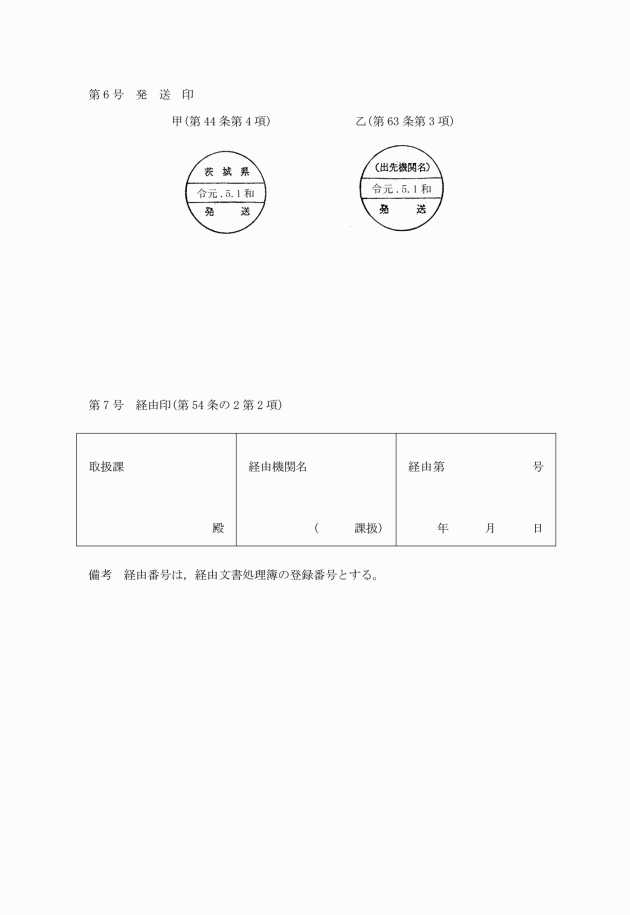

2 決裁権者は,起案文書を決裁した場合において,合議又は審査の過程で当該起案文書の内容に変更が加えられたとき又は意見があつたときは,所要の調整を行うものとする。

(昭48訓令12・昭51訓令15・昭57訓令4・平17訓令20・平26訓令10・一部改正)

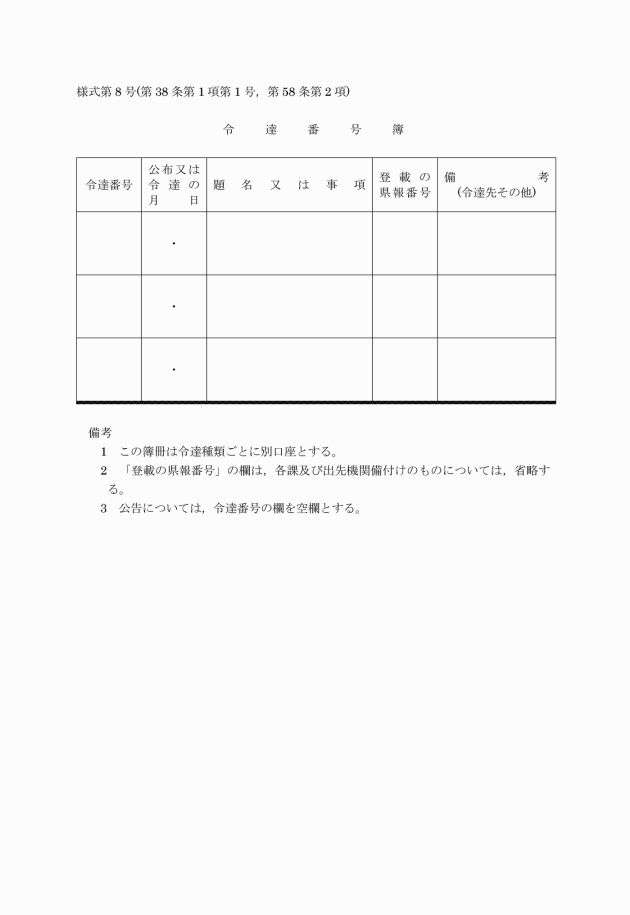

(1) 条例,規則,告示,公告及び訓令(出先機関において発する告示,公告及び訓令を含む。) 総務課長において令達番号簿(様式第8号)に登録する。

(2) 指令,訓及び諮問 主務課において別表第2に規定する課を表示する記号,種別及び令達番号を総合文書管理システムに記録する。

(3) 一般文書で次に掲げるもの以外のもの 主務課において別表第2に規定する課を表示する記号及び文書番号を総合文書管理システムに記録する。

ア 庁内一般及び出先機関に発する場合を除く内部的なもの

イ 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)及び電報によるもの

ウ 登録することが不適当であると認められるもの

エ その他内容が軽易であると認められるもの

3 所長は,当該出先機関の発する告示,公告又は訓令を登録するときは,当該告示,公告又は訓令の原稿を当該出先機関を主管する本庁の課の文書管理主任を経て総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は,前項の規定により提出された原稿に基づき登録したときは,当該原稿に登録年月日及び登録番号を記入の上当該出先機関を主管する本庁の課の文書管理主任を経て当該所長に返付することにより,その登録年月日及び登録番号を通知するものとする。

(昭45訓令3・昭45訓令12・昭51訓令15・昭55訓令12・昭57訓令4・昭61訓令24・平17訓令20・平30訓令8・令5訓令39・一部改正)

(供閲)

第39条 原議書に係る事案について了知を得ておくべき課長等がある場合及び第30条第2項の規定による「要再回」の表示がされている場合は,当該課長等に供閲しなければならない。

(平17訓令20・平30訓令8・一部改正)

第3節 浄書及び公印等の押印

(施行文書の浄書)

第40条 施行する文書の浄書は,主務課において行うものとする。

(昭45訓令3・昭48訓令12・昭55訓令12・昭57訓令4・昭61訓令18・昭61訓令24・平9訓令5・一部改正)

第41条 削除

(昭61訓令24)

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる。

(1) 県報に登載して施行する文書

(2) 県の機関に対して発する文書(許可,認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(3) 通知,照会等で軽易な文書

(4) 案内状,礼状,挨拶状等の書簡

(5) 前2号に掲げるもののほか,県の機関以外のものに対して発する文書で軽易なもの

3 公印及び契印は,茨城県公印規則(昭和39年茨城県規則第31号)第3条に規定する公印の管守者(以下「管守者」という。)が押印するものとする。この場合において管守者は,浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

4 許可書,認可書,契約書等の権利の得失変更に関係がある文書(電子文書を除く。)については,2枚以上にわたるときは割印の押印又はこれに代わるべき措置を,訂正したときは訂正印の押印をそれぞれしなければならない。

(昭45訓令12・昭48訓令12・昭51訓令15・昭57訓令4・平8訓令7・平17訓令20・平19訓令22・平26訓令10・平30訓令37・一部改正)

第4節 文書等の発送

(文書等の発送の方法)

第43条 文書等の発送は,郵送,運送便又は託送により行うものとする。

2 前項の場合において,郵送又は託送によるものにあつては勤務時間外(日曜日及び休日を含む。以下同じ。)に郵送により発送する場合を除き総務課,運送便によるものにあつては総務課又は主務課において発送するものとする(総務課における運送便による文書等の発送は,総務課長が指定するものに限る。)。ただし,特別の事情がある場合は,あらかじめ総務課長の承認を得て,主務課において郵送により発送することができる。

3 総務課長は,前項の規定により文書等を発送する場合において,発送先を一にするものがあるときは,定例の発送日を定め,各課の文書等を一括して発送するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,総務課において使送し,又は主務課において使送し,若しくは会議において配布する等により,文書等を発送することができる。

(昭45訓令3・昭45訓令12・昭48訓令12・昭51訓令15・昭55訓令12・昭57訓令4・昭61訓令24・平18訓令8・平19訓令35・一部改正)

(文書等の発送の手続)

第44条 前条第3項の規定により一括発送する場合を除き,発送を要する文書等は,全て主務課において封かんし,又は包装しなければならない。

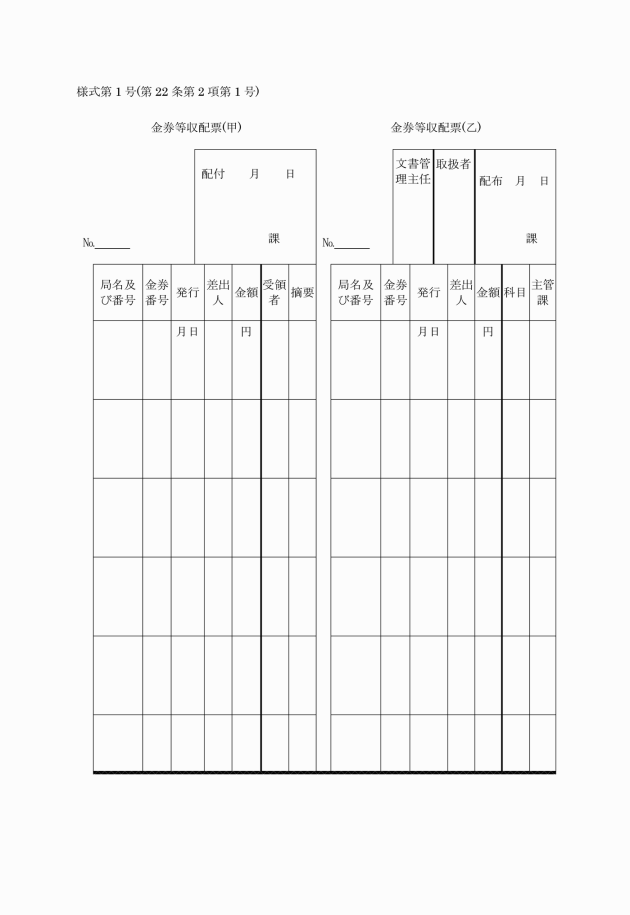

4 総務課長は,文書等の発送が終わつたときは,その原議書に発送印(別表第3ひな型第6号甲)を押印し,文書発送簿とともに主務課に返付するものとする。

5 郵便料金は,原則として郵便約款(郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項に規定する郵便約款をいう。)に規定する料金後納とし,運送賃は託送伝票による後払いとする。

6 前条第1項に規定する託送は,文書庁外託送実施要綱(昭和46年1月5日付け文第1号総務部長通達。以下「庁外託送要綱」という。)の定めるところにより行うものとする。

(昭45訓令3・昭45訓令12・昭48訓令12・昭51訓令15・昭55訓令12・昭57訓令4・昭61訓令24・平18訓令8・平19訓令35・平26訓令10・平30訓令37・一部改正)

第5節 電子文書の施行等

(平18訓令8・全改)

(電子署名等の実施)

第45条 次に掲げる文書は,電子文書として施行することができる。

(1) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)その他の法令等に定めがある文書

(2) 契約に関する文書

(3) 県の機関に対して発する文書(許可,認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(4) 通知,照会等で軽易な文書

(5) 照会先等から電子文書による回答等を求められている文書

(6) 案内状,礼状,挨拶状等の書簡

(7) 前3号に掲げるもののほか,県の機関以外のものに対して発する文書で軽易なもの

(8) 前各号に掲げるもののほか,法令等の規定により書面等により施行することとされている文書以外の文書

(平18訓令8・全改,平19訓令22・平30訓令37・令3訓令10・一部改正)

(電子文書の送信等)

第46条 電子文書は,主務課で送信し,又は発送する。ただし,郵送又は託送により行う場合は,この限りでない。

(平18訓令8・全改,平30訓令37・令2訓令31・一部改正)

第6節 本庁各課間における文書等の取扱い

(区分箱の利用)

第47条 本庁各課に配布することを要する文書等は,原則として総務課内の区分箱を用いることにより配布するものとする。

2 文書取扱者は,少なくとも午前及び午後の各1回以上,区分箱から文書等の配布を受けなければならない。

(昭45訓令3・昭51訓令15・昭55訓令12・昭57訓令4・一部改正)

第5章 出先機関の文書事務

第1節 文書等の収受及び収受文書の配布

(昭57訓令4・昭61訓令24・改称)

(1) 申請書,報告書その他これらに類する文書等を当該申請人等から主務課(当該文書等に係る事務を主管する出先機関の課(組織規則第5条第1項に規定する課及びチーム(いずれも東京渉外局に置かれるものに限る。),組織規則別表第5に規定する課,部等及び室,科等(農林事務所の部門を除く。)並びに組織規則別表第6の2に規定する課,部,室,グループ及び科をいう。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)又は主務部門(当該文書等に係る事務を主管する農林事務所の部門をいう。以下この章において同じ。)の職員が受け取るとき。

(2) 会議,出張等の際に依頼されて,文書等を当該依頼者から主務課の職員が受け取るとき。

(3) 陳情書その他これに類する文書等を当該陳情人等からその陳情等の相手方である職員又はその関係職員が受け取るとき。

(4) 前3号に準ずる事由により,文書等を当該出先機関におけるその事務の関係職員が受け取るとき。

2 郵便料金の未払又は不足の文書等が到達したときは,公務に関するものと認められるものに限り,その未払又は不足の料金を負担して受領することができる。

(昭45訓令12・昭48訓令12・昭51訓令15・昭57訓令4・昭61訓令24・平元訓令5・平7訓令10・平17訓令20・平19訓令35・平21訓令19・平30訓令8・平31訓令10・一部改正)

2 県民センター県民福祉課又は農林事務所企画調整部門の文書管理主任は,その受領した文書等を直ちに主務課又は主務部門に配布するものとする。

3 前2項の場合において,主務課又は主務部門が明らかでない文書等については,開封し,又は包装を解くことができる。

(昭57訓令4・全改,昭61訓令24・平元訓令5・平7訓令10・平17訓令20・平19訓令35・平21訓令19・平30訓令8・一部改正)

(文書等の開封)

第49条の2 文書管理主任(県民センター及び農林事務所の文書管理主任を除く。)は,第48条第1項の規定により受領し,又は配布を受けた文書について,直ちにこれを開封するものとする。

2 県民センターの文書管理主任は,第48条第1項ただし書又は前条第2項の規定により配布を受けた文書等について,直ちに開封し,又は包装を解くものとする。この場合において,次の各号に掲げる文書等があるときは,直ちにこれを当該各号に掲げる課に配布しなければならない。

(1) 当該課で処理することが不適当であると認められる文書等 最も適当であると認められる課

(2) 誤つて配布を受けた文書等 県民福祉課

3 農林事務所の文書管理主任は,第48条第1項ただし書又は前条第2項の規定により配布を受けた文書等について,直ちに開封し,又は包装を解くものとする。この場合において,次の各号に掲げる文書等があるときは,直ちにこれを当該各号に掲げる部門に配布しなければならない。

(1) 当該部門で処理することが不適当であると認められる文書等 最も適当であると認められる部門

(2) 誤つて配布を受けた文書等 企画調整部門

(昭61訓令24・追加,平元訓令5・平7訓令10・平17訓令20・平21訓令19・平30訓令8・一部改正)

(1) 刊行物,ポスターその他これらに類するもの

(2) 挨拶状,招待状その他これらに類するもの

(3) 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)

(4) 受付印を押印することが不適当であると認められる文書

(5) その他内容が軽易であると認められる文書

(昭57訓令4・追加,昭61訓令24・旧第49条の2繰下・一部改正,平21訓令19・平26訓令10・平30訓令8・一部改正)

(処理簿への登録等)

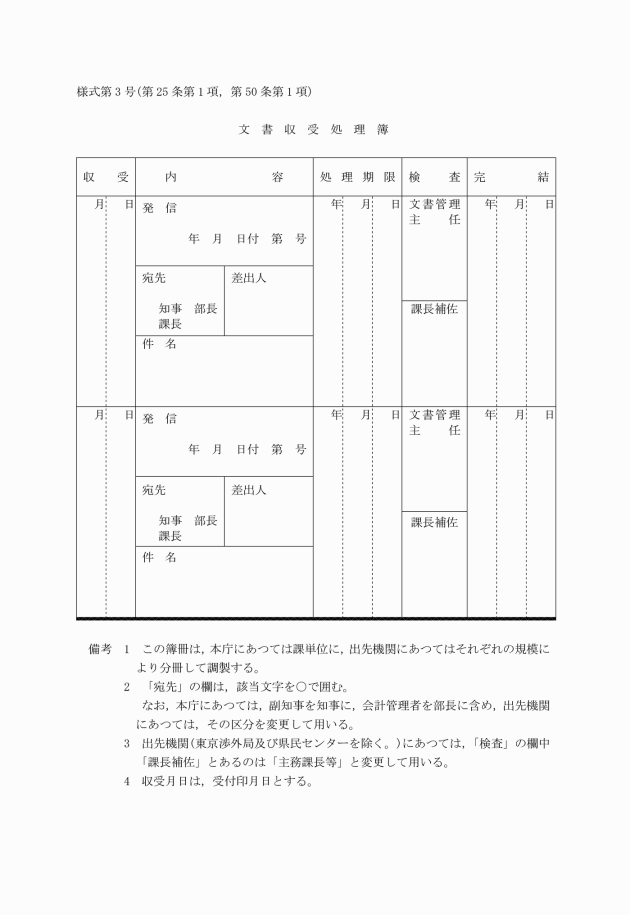

第50条 文書管理主任は,前条本文の規定により出先機関受付印を押印した文書について,その受付印に表示された日付をもつて処理簿に登録し,一定の期限内に処理を要するものについては当該文書の余白に処理期限印を押印するものとする。ただし,法令等の規定により文書管理主任が別に定められた簿冊等に登録を要し,その処理てん末が明らかとなる文書については,当該簿冊等に登録することによつて処理簿への登録に替えることができる。

(昭48訓令12・全改,昭57訓令4・一部改正)

(昭45訓令12・全改,昭48訓令12・昭57訓令4・昭61訓令18・昭61訓令24・平7訓令10・平17訓令20・平21訓令19・平30訓令8・一部改正)

(収受文書の配布)

第51条の2 所長(東京渉外局及び県民センターにあつては主務課長,農林事務所にあつては主務部門長)は,前条の規定により閲覧に供された文書について,処理方針を指示して主務課長(東京渉外局及び県民センターにあつては,当該文書に係る事務を主管する課長補佐。以下この条において同じ。)に配布するものとする。この場合において,東京渉外局,県民センター及び農林事務所にあつては,特に重要な文書については,配布する前に所長の閲覧に供し,処理方針について指示を受けるものとする。

2 主務課長は,前項の規定により配布を受けた文書のうち処理期限印が押印してあるものについては,文書管理主任と協議の上処理期限を定め,処理簿及び当該文書の該当欄に記入するものとする。

(昭61訓令24・追加,平7訓令10・平12訓令14・平17訓令20・平21訓令19・平30訓令8・一部改正)

(電子文書の処理)

第51条の3 電子文書の受信は,電気通信回線を利用して行うものとする。

2 文書管理主任は,前項の規定により受信した電子文書について,直ちにこれを開封するものとする。

3 東京渉外局,県民センター及び農林事務所の文書管理主任は,第1項の規定により受信した電子文書について,直ちにこれを開封するものとする。この場合において,当該課又は部門で処理することが不適当であると認められるときは,最も適当であると認められる課又は部門に当該電子文書を転送しなければならない。

4 文書管理主任は,前2項の規定により開封した電子文書のうち,当該出先機関(東京渉外局及び県民センターにあつては当該課,農林事務所にあつては当該部門)で処理すべきものを総合文書管理システムに記録し,所長の閲覧に供するものとする。

(平17訓令20・追加,平21訓令19・平30訓令8・一部改正)

第2節 文書の立案・回議・合議・決裁等

(昭57訓令4・改称)

(事案の処理)

第52条 事案の処理は,総合文書管理システムに処理案を記録し,決裁を経ることによつて行う。

(1) 総合文書管理システムによる処理が困難である場合又は総合文書管理システムで決裁を経ることが不適当な文書がある場合 起案用紙(様式第4号)又は総合文書管理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法

(2) 電子計算機による業務処理システムにより処理を行う場合 当該業務処理システムに記録し,又は当該業務処理システムから用紙に出力した起案様式により決裁を経る方法

(4) 軽易な回答等である場合 当該照会文書等の余白に朱書すること等により決裁を経る方法

(平17訓令20・全改,平30訓令37・平31訓令10・一部改正)

(報告,連絡等)

第53条 上司の指示若しくは命令又は会議,電話,来訪等により生じた事案に関し,報告,連絡等を要するものについては,総合文書管理システムに記録し,速やかに処置するものとする。

3 前項の場合においては,必要に応じ,処置した後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする。

(平17訓令20・全改,平30訓令37・一部改正)

(立案)

第54条 立案に当たつては,次の要領によるほか,その様式に従い必要な事項を起案文書に記録し,又は記載しなければならない。

(1) 合議先を記録し,又は記載すること。

(2) 題名欄には,立案の内容が容易に把握できる簡潔な題名を表示すること。この場合において,当該題名の次に「(伺い)」と表示すること。

(3) 伺い文には,検索に資するため,立案の内容及び関連する文書等が容易に把握できる用語等を表示すること。

(4) 1案で2以上の宛先のあるものについては,連記するものにあつては「(連記)」,連記しないものにあつては「(各通)」と当該宛先の次に表示すること。

(5) 施行する文書の宛先と送付先とが異なる場合は,送付先を併記すること。ただし,送付先が官公庁である場合等その所在地が明らかなものについては,この限りでない。

(6) 施行する文書の内容により,「(通達)」,「(依命通達)」,「(通知)」,「(指示)」,「(協議)」,「(照会)」,「(依頼)」,「(回答)」,「(報告)」,「(申請)」,「(副申)」,「(進達)」,「(送付)」,「(建議)」,「(勧告)」,又は「(提出)」と当該文書の題名の次に表示すること。ただし,これらの表示により難いものについては,文書管理主任に協議の上適宜の表示を用い,又は表示しないことができる。

(7) 立案の理由,立案までの経過,関係法令の条項,関係文書その他決裁権者の参考に資する事項を付記し,又は添付すること。ただし,軽易なもの又は定例に属するものについては,これらの全部又は一部を省略することができる。

(8) 添付文書があるものについては,必要に応じ当該文書に付箋又は適宜の用紙を張り付けること。

(9) 発送につき特別の取扱いを要するものについては,総合文書管理システムに「書留」,「簡易書留」,「速達」,「配達証明」,「内容証明」,「電報」等と記録し,又は特別取扱いの欄に朱書すること。

(10) 電子文書で施行するものについては,総合文書管理システムに,総合文書管理システムにより施行するものにあつては「システム施行」と,業務処理システムにより施行するものにあつては「(当該業務処理システムの名称)施行」と,電子メールにより施行するものにあつては「電子メール施行」と,インターネット利用で公示するものにあつては「インターネット公示」と記録し,又は特別取扱い欄に朱書すること。

(1) 例規に属するもの 例規

(2) 重要なもの 重要

(3) 県報に登載するもの 県報

(昭45訓令3・昭47訓令11・昭48訓令12・昭51訓令15・昭55訓令12・昭57訓令4・平6訓令9・平17訓令20・平18訓令8・平26訓令10・平30訓令37・平31訓令10・令7訓令1・一部改正)

(送付書の省略)

第54条の2 文書のうち次の各号に掲げる事案に係るものであつて,県の機関に発するものについては,特に説明,意見等を付する必要があるものを除き,送付書を省略するものとする。この場合において,当該文書が電子文書以外のものであるときは,当該回答用紙,報告用紙等の右上端に送付印を押印し,又は刷り込んで所定の事項を記入することにより処理するものとする。

(1) 回答用紙,報告用紙等が付された照会,依頼等に対する回答等

(2) 定例報告等であつて,通達等により様式が定まつているもの

2 経由文書については,送付書を省略するものとし,当該文書の右上端に経由印(別表第3ひな型第7号)を押印し,又は刷り込んで所定の事項を記入することにより処理するものとする。

(昭45訓令12・追加,昭48訓令12・昭57訓令4・平17訓令20・一部改正)

(合議)

第55条 起案文書は,次の各号に掲げる順序により,当該事案の関係者に合議しなければならない。

(1) 県民センター 課内の他の課長補佐に合議するときは主務課長補佐の署名等後とし,他の課長に合議するときは主務課長の署名等後とする。

(2) 農林事務所 部門内の他の課長に合議するときは主務課長の署名等後とし,他の部門長に合議するときは主務部門長の署名等後とする。

(3) 課又は部が置かれる出先機関で前2号に掲げるもの以外のもの 他の課長に合議するときは主務課長の署名等後とする。

2 合議を受けた起案文書の結果を知ろうとするときは,当該起案用紙の課長名等の下に「要再回」と朱書するものとする。

(昭45訓令3・昭48訓令12・昭50訓令15・昭51訓令15・昭57訓令4・昭61訓令24・平18訓令8・平21訓令19・平29訓令7・平30訓令8・令2訓令31・一部改正)

(変更等)

第56条 合議を受けた者,文書管理主任又は決裁権者は,起案文書の内容に変更を加えたときは,その旨を総合文書管理システムに記録し,又は当該箇所に署名等をしなければならない。この場合において,変更を加えようとする者は,あらかじめその旨を起案者に連絡しなければならない。ただし,用字用語等軽易な修正に係るものについては,この限りでない。

2 前項の規定により,起案文書の内容に変更を生じたときは,起案者は,その変更前の合議に係る関係者にその旨を連絡しなければならない。廃案又は保留となつたときも同様とする。

3 合議を受けた者又は文書管理主任は,起案文書の内容につき意見があるときは,当該意見を総合文書管理システムに記録し,又は当該意見を記載した付箋若しくは適宜の用紙を当該起案文書に張り付け,若しくは添付することにより,決裁権者の参考に資するための措置を講ずることができる。

(昭51訓令15・昭57訓令4・昭61訓令24・平17訓令20・平26訓令10・令2訓令31・一部改正)

(決裁等)

第57条 決裁権者は,全ての合議及び審査が終わつた起案文書を決裁したときは,その日付をもつて起案用紙の左上端に決裁印(別表第3ひな型第4号乙)を押印するものとする。この場合において,決裁権者は,決裁印の押印を文書管理主任に行わせることができる。

2 決裁権者は,起案文書を決裁した場合において,合議又は審査の過程で当該起案文書の内容に変更が加えられたとき又は意見があつたときは,所要の調整を行うものとする。

(昭48訓令12・昭51訓令15・昭57訓令4・平17訓令20・平26訓令10・一部改正)

(1) 指令,訓及び諮問 主務課において別表第2に規定する出先機関を表示する記号,種別及び令達番号を総合文書管理システムに記録する。

(2) 一般文書で次に掲げるもの以外のもの 主務課において別表第2に規定する出先機関を表示する記号及び文書番号を総合文書管理システムに記録する。

ア 経由文書

イ 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)及び電報によるもの

ウ 登録することが不適当であると認められるもの

エ その他内容が軽易であると認められるもの

(昭45訓令3・昭55訓令12・昭57訓令4・平17訓令20・一部改正)

(供閲)

第59条 原議書に係る事案について,了知を得ておくべき課長等がある場合及び第55条第2項の規定による「要再回」の表示がされている場合は,当該課長等に供閲しなければならない。

第3節 浄書及び公印等の押印

(施行文書の浄書)

第60条 施行する文書の浄書は,主務課において行うものとする。

(昭57訓令4・昭61訓令24・一部改正)

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる。

(1) 県報に登載して施行する文書

(2) 県の機関に対して発する文書(許可,認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(3) 通知,照会等で軽易な文書

(4) 案内状,礼状,挨拶状等の書簡

(5) 前2号に掲げるもののほか,県の機関以外のものに対して発する文書で軽易なもの

3 公印及び契印は,管守者が押印するものとする。この場合において,管守者は,浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

4 許可書,認可書,契約書等の権利の得失変更に関係がある文書(電子文書を除く。)については,2枚以上にわたるときは割印の押印又はこれに代わるべき措置を,訂正したときは訂正印の押印をそれぞれしなければならない。

(昭45訓令12・昭48訓令12・昭57訓令4・平17訓令20・平19訓令22・平26訓令10・平30訓令37・一部改正)

第4節 文書等の発送

(文書等の発送の方法)

第62条 文書等の発送は,文書管理主任において郵送,運送便又は託送により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,文書管理主任において使送し,又は主務課において使送し,若しくは会議において配布する等により文書等を発送することができる。

(昭48訓令12・昭51訓令15・昭57訓令4・昭61訓令24・平元訓令5・平7訓令10・平17訓令20・平18訓令8・平21訓令19・平30訓令8・一部改正)

(文書等の発送の手続)

第63条 発送を要する文書等は,主務課において封かんし,又は包装し,原議書とともに文書管理主任に提出しなければならない。

2 文書等の発送は,託送によるものを除き,文書発送簿により行うものとする。ただし,前条第2項に規定する使送によるものについては使送簿により行うものとする。

3 文書管理主任は,文書等の発送が終わつたときは,その原議書に発送印(別表第3ひな型第6号乙)を押印して主務課に返付するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず,経由文書の発送は,経由文書処理簿により行うものとする。

5 前条第1項に規定する託送は,庁外託送要綱の定めるところにより行うものとする。

(昭45訓令12・昭48訓令12・昭51訓令15・昭57訓令4・昭61訓令24・平元訓令5・平7訓令10・平17訓令20・平18訓令8・一部改正)

第5節 電子文書の施行等

(平18訓令8・追加)

(電子署名等の実施)

第63条の2 次に掲げる文書は,電子文書として施行することができる。

(1) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律その他の法令等に定めがある文書

(2) 契約に関する文書

(3) 県の機関に対して発する文書(許可,認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(4) 通知,照会等で軽易な文書

(5) 照会先等から電子文書による回答等を求められている文書

(6) 案内状,礼状,挨拶状等の書簡

(7) 前3号に掲げるもののほか,県の機関以外のものに対して発する文書で軽易なもの

(8) 前各号に掲げるもののほか,法令等の規定により書面等により施行することとされている文書以外の文書

(平18訓令8・追加,平19訓令22・平30訓令37・令3訓令10・一部改正)

(電子文書の送信等)

第63条の3 電子文書は,主務課で送信し,又は発送する。ただし,郵送又は託送する場合は,この限りでない。

(平18訓令8・追加,平30訓令37・令2訓令31・一部改正)

第6節 勤務時間外における文書等の取扱い

(平18訓令8・旧第5節繰下)

(勤務時間外における文書等の受領)

第64条 勤務時間外に到達した文書等の受領は,当直員が行うものとする。

2 当直員は,その勤務中に受領した文書等を文書管理主任に引き継ぐまで保管しなければならない。ただし,電報その他急を要する文書等については,当直員において所定の手続をして宛先人又は主務課に配布することができる。

3 当直員は,その勤務中に受領した書留その他の特殊郵便物等を特殊郵便物等引継簿(様式第13号)に記録しなければならない。

4 当直員は,その勤務中に配布した文書等を除き,文書管理主任に引き継がなければならない。

(昭43訓令8・昭45訓令3・昭51訓令15・昭57訓令4・平11訓令11・平26訓令10・一部改正)

(勤務時間外における文書等の発送)

第65条 勤務時間外に文書等を郵送により発送することが予想されるときは,主務課長は,あらかじめ文書管理主任の承認を受けなければならない。この場合において,第52条第1項の規定により事案の処理を行つたときは,当該原議書の内容を出力した用紙に文書管理主任が署名等をする方法により,当該承認を記録しなければならない。

(昭57訓令4・全改,昭61訓令24・平元訓令5・平7訓令10・平17訓令20・平30訓令8・平30訓令37・令2訓令31・一部改正)

(勤務時間外における公印の押印)

第65条の2 当直員は,公印を押印する必要がある文書については,主務課の担当者立会いの下に公印を押印するものとする。

(昭57訓令4・追加,平30訓令8・一部改正)

第7節 収受発送の特例

(昭57訓令4・改称,平18訓令8・旧第6節繰下)

(収受発送の特例)

第66条 同一場所に置かれている2以上の出先機関は,送付先の所在が同一場所である発送文書等については,共同して発送するよう努めなければならない。

(昭45訓令3・昭48訓令12・昭51訓令15・昭55訓令12・一部改正,昭57訓令4・旧第67条繰上・一部改正,平14訓令3・一部改正)

第6章 雑則

(昭57訓令4・追加)

(昭57訓令4・追加,昭61訓令24・平31訓令10・一部改正)

(昭57訓令4・追加,昭61訓令24・一部改正)

(例規集への登載)

第69条 次の各号に掲げるものは,茨城県例規集(以下「例規集」という。)に登載するものとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 訓令

(4) 前3号に掲げるもののほか,例規に属する文書のうち,総務課長が例規集に登載する必要があると認めるもの

2 本庁の課長又は所長は,前項第4号に該当すると認められるものについては,浄書した原稿2部を総務課長に提出しなければならない。この場合において,所長は,当該出先機関を主管する本庁の課長を経由するものとする。

(昭57訓令4・追加,昭61訓令24・平17訓令20・一部改正)

(政策調査監等に係る適用)

第70条 この訓令の適用については,組織規則第17条の2に規定する政策調査監及び政策調査監の指揮監督に服する職により構成される組織(以下「政策調査室」という。)は,本庁の課とみなす。

2 この訓令の適用については,組織規則第17条の2に規定する政策調査監及び主任政策調査員は,それぞれ本庁の課長及び本庁の課長補佐とみなす。

(平29訓令7・追加,平30訓令8・令3訓令10・一部改正,令7訓令5・旧第71条繰上)

(立地推進部のチームに係る適用)

第71条 この訓令の適用については,組織規則第5条第1項に規定する企業誘致推進チーム,土地販売チーム及びポートセールスチームは,東京渉外局に属するものとみなす。この場合において,これらのチームに係るこの訓令の規定の適用については,第3条第3項中「所長」とあるのは「組織規則第17条第2項に規定する立地推進監(以下「立地推進監」という。)」と,第7条,第8条第3項ただし書及び第4項,第10条第3項,第51条の3第4項,第67条,第68条並びに第69条第2項中「所長」とあるのは「立地推進監」と,第16条第2項第7号中「東京渉外局長名」とあるのは「立地推進部長名」と,第51条の2第1項中「所長の」とあるのは「立地推進監の」と,第67条中「総務課長。」とあるのは「組織規則第5条第1項に規定する立地推進課の課長。」とする。

(平31訓令10・追加,令2訓令15・令3訓令10・一部改正,令7訓令5・旧第72条繰上)

(委任)

第72条 この訓令に関し必要な事項は,別に定める。

(平17訓令20・追加,平18訓令8・旧第71条繰下,平27訓令5・旧第73条繰下,平29訓令7・旧第74条繰下,平30訓令8・旧第75条繰上,平31訓令10・旧第72条繰下,令7訓令5・旧第73条繰上)

付則

2 この訓令の規定にかかわらず,改正前の茨城県文書事務規程(昭和39年茨城県訓令第16号)の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,この訓令による所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

付則(昭和43年訓令第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和43年訓令第14号)抄

(施行期日)

1 この訓令は,昭和43年7月1日から施行する。

付則(昭和43年訓令第16号)

この訓令は,昭和43年7月1日から施行する。

付則(昭和43年訓令第25号)

この訓令は,昭和43年10月1日から施行する。

付則(昭和44年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和44年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和45年訓令第3号)

この訓令は,昭和45年4月1日から施行する。

付則(昭和45年訓令第12号)

1 この訓令は,昭和45年6月1日から施行する。ただし,改正後の茨城県文書管理規程(以下「改正後の規程」という。)第25条第1項ただし書(同項第2号に係る部分に限る。)及び第2項,第29条の2,第50条第2項,第54条の2並びに第63条第4項の規定並びに様式第7号に係る改正規定は,昭和45年7月1日から施行する。

2 改正後の規程による経由文書処理簿の登録番号は,改正前の茨城県文書管理規程による文書経由簿の登録番号に引き続いておこすものとする。

付則(昭和46年訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和47年訓令第11号)

1 この訓令は,昭和47年6月1日から施行する。

2 茨城県文書整理保存規程(昭和46年茨城県訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 事務手続きの標準化に関する訓令(昭和47年茨城県訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(昭和48年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和48年訓令第12号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県文書管理規程の規定にかかわらず,この訓令による改正前の茨城県文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

付則(昭和48年訓令第13号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和48年訓令第26号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和49年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和49年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和49年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和49年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和50年訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和51年訓令第15号)

この訓令は,昭和51年6月1日から施行する。

付則(昭和51年訓令第35号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和53年訓令第17号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和54年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和54年訓令第14号)

1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。

2 この訓令による改正後の茨城県文書管理規程(以下「改正後の規程」という。)第29条第1項第1号の規定の適用については,茨城県事務決裁規程の一部を改正する訓令(昭和54年茨城県訓令第13号)付則第2項が適用される間,「又は課長補佐」とあるのは「,課長補佐又は係長」とする。

3 改正後の規程様式第10号の規定の適用については,茨城県事務決裁規程の一部を改正する訓令付則第2項が適用される間,「課長補佐」とあるのは「課長補佐又は庶務担当係長」とする。

付則(昭和55年訓令第12号)

この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。

付則(昭和56年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和56年訓令第26号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和57年訓令第4号)

1 この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

付則(昭和57年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和57年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和58年訓令第6号)

この訓令は,昭和58年5月1日から施行する。

付則(昭和59年訓令第3号)

この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。

付則(昭和60年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和60年訓令第4号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

付則(昭和60年訓令第13号)

この訓令は,昭和60年5月1日から施行する。

付則(昭和60年訓令第20号)

この訓令は,昭和60年11月1日から施行する。

付則(昭和61年訓令第4号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

付則(昭和61年訓令第18号)

1 この訓令は,昭和61年9月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

付則(昭和61年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(昭和62年訓令第4号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

付則(昭和63年訓令第3号)

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

付則(平成元年訓令第5号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

付則(平成2年訓令第2号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

付則(平成3年訓令第4号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

付則(平成3年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(平成4年訓令第14号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

付則(平成4年訓令第20号)

1 この訓令は,平成4年7月15日から施行する。ただし,様式第4号甲から様式第6号までの改正規定は,同年8月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

付則(平成5年訓令第6号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

付則(平成6年訓令第9号)

1 この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

付則(平成7年訓令第10号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

付則(平成8年訓令第7号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

付則(平成9年訓令第5号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

付則(平成9年訓令第14号)抄

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

付則(平成10年訓令第6号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

付則(平成11年訓令第11号)

1 この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

付則(平成12年訓令第7号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

付則(平成12年訓令第14号)

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。ただし,第51条の2第1項,第70条第1項,様式第3号備考第3項及び様式第14号の改正規定は,公布の日から施行する。

付則(平成13年訓令第6号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

付則(平成14年訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

付則(平成14年訓令第14号)

この訓令は,平成14年10月1日から施行する。

付則(平成15年訓令第9号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

付則(平成16年訓令第14号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

付則(平成17年訓令第7号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

付則(平成17年訓令第20号)

1 この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県文書管理規程(以下「改正後の規程」という。)第14条第1項第2号の規定による令達番号及び同条第2項の規定による文書番号については,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間は,同条第3項の規定にかかわらず,平成17年からの一連番号とする。

3 施行日前に立案した文書で,施行日以後に決裁を経たものについては,改正後の規程第38条及び第58条の規定の例により,必要な事項を登録し,又は総合文書管理システムに記録しなければならない。

付則(平成18年訓令第8号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年訓令第22号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

付則(平成19年訓令第35号)

1 この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

付則(平成19年訓令第36号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

付則(平成20年訓令第2号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

付則(平成21年訓令第19号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

付則(平成22年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(平成23年訓令第17号)

この訓令は,平成23年4月16日から施行する。

付則(平成25年訓令第4号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年訓令第3号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

付則(平成26年訓令第10号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

付則(平成27年訓令第5号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

付則(平成28年訓令第7号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

付則(平成29年訓令第7号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

付則(平成29年訓令第19号)

この訓令は,平成29年8月1日から施行する。

付則(平成30年訓令第8号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

付則(平成30年訓令第37号)

この訓令は,平成30年7月1日から施行する。

付則(平成30年訓令第49号)

この訓令は,平成30年11月1日から施行する。

付則(平成31年訓令第10号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第4条第1項の改正規定は,同年7月1日から施行する。

付則(令和元年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

付則(令和元年訓令第4号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

付則(令和2年訓令第15号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

付則(令和2年訓令第31号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施した上,なお使用することができる。

付則(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和3年訓令第30号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

付則(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和5年訓令第26号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

付則(令和5年訓令第39号)

この訓令中第6条第2項及び第38条第2項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和6年1月1日から施行する。

付則(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和7年訓令第1号)

この訓令は、令和7年2月25日から施行する。

付則(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(昭57訓令4・全改,昭61訓令24・平17訓令7・平17訓令20・平26訓令10・平27訓令5・平28訓令7・平30訓令8・一部改正)

別表第2 課又は出先機関を表示する記号(第14条第1項第2号及び第2項,第38条第1項第2号及び第3号,第58条第1項)

(平30訓令8・全改,平30訓令49・平31訓令10・令元訓令4・令2訓令15・令3訓令10・令3訓令30・令4訓令4・令5訓令7・令5訓令39・令6訓令5・令7訓令5・一部改正)

1 本庁

組織区分 | 記号 |

総務部 | 総務課〔総〕,行政経営課〔行経〕,人事課〔人〕,財政課〔財〕,管財課〔管〕,税務課〔税〕,総務事務センター〔総事〕,市町村課〔市町村〕,政策調査室〔調査〕,秘書課〔秘〕,報道・広聴課〔報広〕 |

政策企画部 | 政策調整課〔政調〕,計画推進課〔計推〕,地域振興課〔地振〕,交通政策課〔交政〕,情報システム課〔情シ〕,統計課〔統〕,水政課〔水政〕,スポーツ推進課〔ス推〕,県北振興局〔県振〕 |

県民生活環境部 | 生活文化課〔生文〕,多様性社会推進課〔多推〕,環境政策課〔環政〕,環境対策課〔環対〕廃棄物規制課〔廃規〕,資源循環推進課〔資循〕 |

防災・危機管理部 | 防災・危機管理課〔防危〕,消防安全課〔消安〕,原子力安全対策課〔原対〕 |

保健医療部 | 保健政策課〔保政〕,健康推進課〔健康〕,疾病対策課〔疾病〕,生活衛生課〔生衛〕,医療政策課〔医政〕,医療人材課〔医人〕,薬務課〔薬〕 |

福祉部 | 福祉政策課〔福政〕,福祉人材・指導課〔福指〕,長寿福祉課〔長福〕,障害福祉課〔障福〕,少子化対策課〔少対〕,子ども未来課〔子未〕,青少年家庭課〔青家〕 |

営業戦略部 | 営業企画課〔営企〕,プロモーションチーム〔プロ〕,国際渉外チーム〔国渉〕,販売戦略課〔販戦〕,県産品販売課〔県販〕,観光戦略課〔観戦〕,観光誘客課〔観誘〕,空港対策課〔空対〕 |

立地推進部 | 立地推進課〔立推〕,立地整備課〔立整〕,宅地整備販売課〔宅販〕 |

産業戦略部 | 産業政策課〔産政〕,中小企業課〔中企〕,労働政策課〔労政〕,産業人材育成課〔産人〕,技術革新課〔技革〕,科学技術振興課〔科技〕 |

農林水産部 | 農業政策課〔農政〕,産地振興課〔産振〕,畜産課〔畜〕,農業経営課〔農経〕,農業技術課〔農技〕,林政課〔林政〕,林業課〔林業〕,漁政課〔漁〕,水産振興課〔水振〕,農村計画課〔農計〕,農地整備課〔農整〕 |

土木部 | 監理課〔監〕,用地課〔用〕,検査指導課〔検〕,道路建設課〔道建〕,道路維持課〔道維〕,河川課〔河〕,港湾課〔港〕,営繕課〔営〕,都市計画課〔都計〕,都市整備課〔都整〕,下水道課〔下水〕,建築指導課〔建指〕,住宅課〔住〕 |

会計事務局 | 会計管理課〔会計〕 |

2 出先機関

組織区分 | 記号 |

共通名称を持つ機関 | 茨城県県北県民センター県民福祉課〔北セ県〕 茨城県水戸県税事務所〔水税〕 茨城県中央児童相談所〔中児相〕 茨城県中央保健所〔中保〕 茨城県県北食肉衛生検査所〔北食衛〕 茨城県県北家畜保健衛生所〔北畜〕 茨城県県北農林事務所企画調整部門〔北農企〕 茨城県水戸土木事務所〔水土木〕 茨城県常陸太田工事事務所〔太工〕 |

共通名称を持たない機関 | 東京渉外局PR・誘致チーム〔PR〕 東京渉外局行政課〔行政〕 立地推進部企業誘致推進チーム〔企誘〕 立地推進部土地販売チーム〔土販〕 立地推進部ポートセールスチーム〔ポート〕 茨城県計量検定所〔計検〕 茨城県畜産センター〔畜セ〕 茨城県林業技術センター〔林技〕 茨城県立消防学校〔消校〕 |

備考 出先機関で本表に記載のないものは,適宜類推して所長が決定し,総務課長に報告すること。

(昭45訓令3・昭45訓令12・昭48訓令12・昭53訓令17・昭55訓令12・昭57訓令4・昭61訓令18・昭61訓令24・平元訓令5・平12訓令14・平17訓令20・平19訓令22・平26訓令10・令元訓令1・一部改正)

(昭45訓令3・一部改正,昭45訓令12・旧様式第1号繰下・一部改正,昭51訓令15・昭55訓令12・一部改正,昭57訓令4・旧様式第1号の2繰上・一部改正,昭61訓令24・平6訓令9・平25訓令4・令2訓令31・一部改正)

(昭45訓令3・昭45訓令12・昭51訓令15・昭55訓令12・昭57訓令4・昭61訓令24・平6訓令9・平19訓令35・平25訓令4・令2訓令31・一部改正)

(昭45訓令12・昭51訓令15・昭54訓令14・昭57訓令4・平11訓令11・平12訓令14・平17訓令20・平19訓令22・平25訓令4・平26訓令10・平30訓令8・令2訓令31・一部改正)

(平17訓令20・追加,平26訓令3・平26訓令10・平30訓令8・平30訓令37・令2訓令31・令3訓令10・令7訓令1・一部改正)

(平4訓令20・全改,平12訓令14・平17訓令20・平26訓令10・平30訓令8・平30訓令37・令2訓令31・一部改正)

(平4訓令20・全改,平17訓令20・平30訓令8・令2訓令31・令7訓令1・一部改正)

(昭45訓令12・追加,昭57訓令4・旧様式第7号の2繰上・一部改正,平17訓令20・平30訓令8・一部改正)

(昭57訓令4・平17訓令20・平30訓令8・一部改正)

(昭57訓令4・昭59訓令3・平17訓令20・平19訓令22・平26訓令10・平30訓令8・一部改正)

様式第10号 削除

(昭61訓令24)

(昭57訓令4・平17訓令20・平26訓令10・平30訓令8・令2訓令31・一部改正)

(平17訓令20・令2訓令31・一部改正)

(昭43訓令8・昭57訓令4・平11訓令11・平17訓令20・平19訓令35・平30訓令8・令2訓令31・一部改正)

(昭48訓令12・追加,昭57訓令4・平12訓令14・平26訓令10・一部改正)