○職員の任用に関する規則の運用について

昭和42年3月28日

42茨人委発第49号

人事委員会委員長

各任命権者

さきに,制定公布しました職員の任用に関する規則(昭和41年茨城県人事委員会規則第18号。以下「規則」という。)及び職員の任用に関する細則(昭和41年茨城県人事委員会告示第1号。以下「細則」という。)は,きたる4月1日から施行されますが,この規則,細則は現行の細分された任用規則及び同規程を単一の任用規則及び同細則に統一し,もつて,事務処理を合理的かつ能率的にするとともに,任用制度の整備確立をはかつたものであります。

この規則,細則の運用については,下記によられるとともに,関係各機関に周知徹底されて,新任用制度の円滑なる運用に御協力下さるようお願いします。

記

第1条関係

1 この規則の適用を受ける「職員」は,地方公務員法(以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する県職員(知事,議会及び各行政委員会の補助職員,企業職員,県立学校職員,地方警察職員,単純な労務に雇用される職員ならびに臨時的任用職員等すべての一般職に属する職員)及び市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員(以下「負担法職員」という。)である。ただし,地公法第57条の規定に基づき,別に法律で特例が定められている職員の場合は,その特例の部分のみは,それぞれの特例法によることとなる。

2 現在,特例法としての主なるものとしては,教育公務員特例法,地方教育行政の組織及び運営に関する法律,警察法,地方公営企業法及び地方公営企業等の労働関係に関する法律等がある。

第2条関係

1 採用

アの規定は,民間人,特別職の職員,臨時的任用職員,非常勤職員,国家公務員及び他の地方公共団体の職員等から職員の職に任命する場合である。

イの規定は,従来,異動を主としながらも不明確であつたが,新規則では職員の職を行政等の職,教員等の職,警察官の職及び単労の職に大別し,これらの職相互間で異動する場合は採用の取扱いとした。

なお,教員等の職には,養護助教諭,実習助手及び寮母等も含まれることになる。

ウの規定は,負担法職員のうち小・中学校事務職員及び学校栄養職員について適用するものである。

2 昇任

イの警察官の階級上の職のうち,「警視正以上の職」は,国家公務員であるので,実際には「警視の職」までになる。

第3条関係

なお,申請に当たつては,次の内容を具備するものとする。

(1) 設置する職の名称並びにその職の職務に適用しようとする給料表及び職層

(2) 設置する理由

(3) 設置する職の職務内容

(4) 設置する職のおかれる組織の職制,定数及び業務内容(根拠規定中の関係部分の写を添付すること。)

(5) 設置予定年月日

(6) その他参考となる事項

第4条関係

1 第3項の「試験若しくは選考の職種を異にする」とは,試験区分の職種と選考区分の職種間又は試験区分の中の職種間及び選考区分の中の職種間でそれぞれ異にする場合である。

2 「特殊採用職以外の職に欠員を生じた場合」とは,例えば,教員から教育委員会の管理主事に任用された場合は,この管理主事の職が特殊採用職に該当するものであり,この管理主事の職以外の職に欠員を生じた場合に,管理主事である職員をもつて当該欠員の職を補充してはならない。

第6条関係

「実地試験」には,適性検査,技能検査及び技術検査等が含まれるものである。

第13条関係

「当該名簿の対象となつている職」とは,試験区分にかかる職種の職である。

第18条関係

2 第27条第4号の「人事委員会が認める職」とは,昭和42年人事委員会告示第2号で規定された職である。

(1) 教養考査(一般的な知識及び知能についての考査)

(2) 適性検査(通常の職務遂行に必要な適性の有無についての検査)

(3) 論(作)文考査(文章による表現力,課題に対する理解力等についての記述式による筆記考査)

(4) 口述考査(人物についての個別面接による考査)

(5) 経歴評定(必要とされる免許,資格,経歴等についての履歴書,免許,資格を証する書類の写し等に基づく審査)

第30条関係

第32条関係

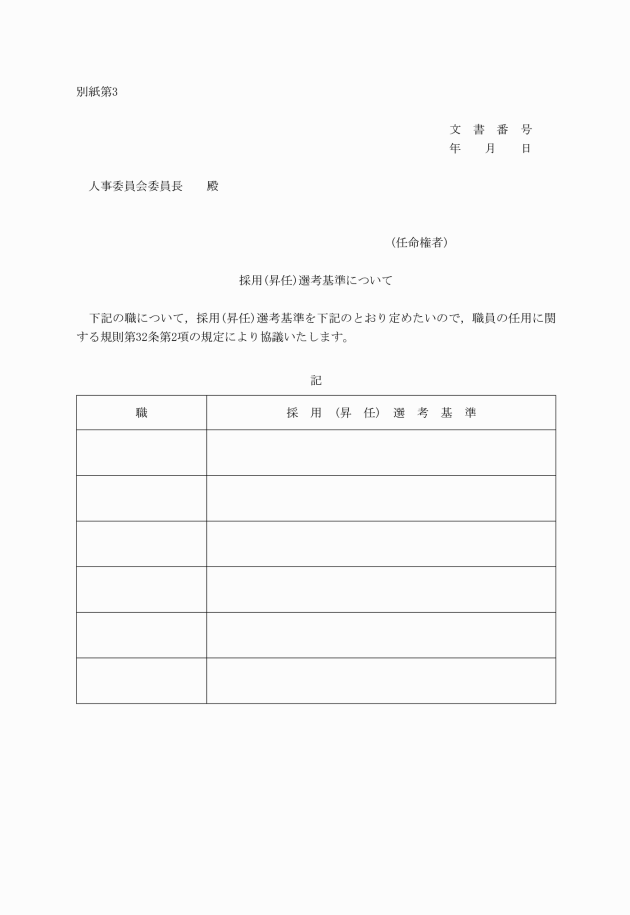

1 第2項の「選考基準」は,別紙第3様式により協議するものとする。ただし,任命権者が職員の任用に関する規則第30条第2項の規定に基づき人事委員会が定める基準を選考基準として設定する場合は,協議を要しないものとする。

第35条関係

1 第1項の「実際に勤務した日数」とは,職員が実際に勤務した日数であつて,日曜日,休日,休暇等実際に勤務しなかつた日は,算入しないものである。

なお,6月に満たない研修又は教育期間の場合は,やはり第33条第1項の規定に該当するものである。

3 条件付採用期間中の職員は分限が適用除外されるなど身分関係が不安定であることに鑑み,第35条第3項の規定による条件付採用の延長をする期間は,正式採用になるための能力の実証を得るに足る必要最小限のものとする。また,延長する場合は,速やかにその旨を当該職員に書面により通知することとし,承認された延長期間の終了前であっても能力の実証を得られた場合は,直ちに条件付採用期間を終了するものとする。

改正文(昭和52年3月10日)抄

昭和52年3月10日から適用する。

改正文(平成20年3月4日)抄

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成23年5月10日)抄

平成23年5月10日から適用する。

改正文(平成26年3月24日)抄

平成26年4月1日から施行する。