○茨城県県行分収造林規程

昭和35年2月17日

茨城県告示第104号

茨城県県行分収造林規程を次のように定める。

茨城県県行分収造林規程

(県行分収造林の実施)

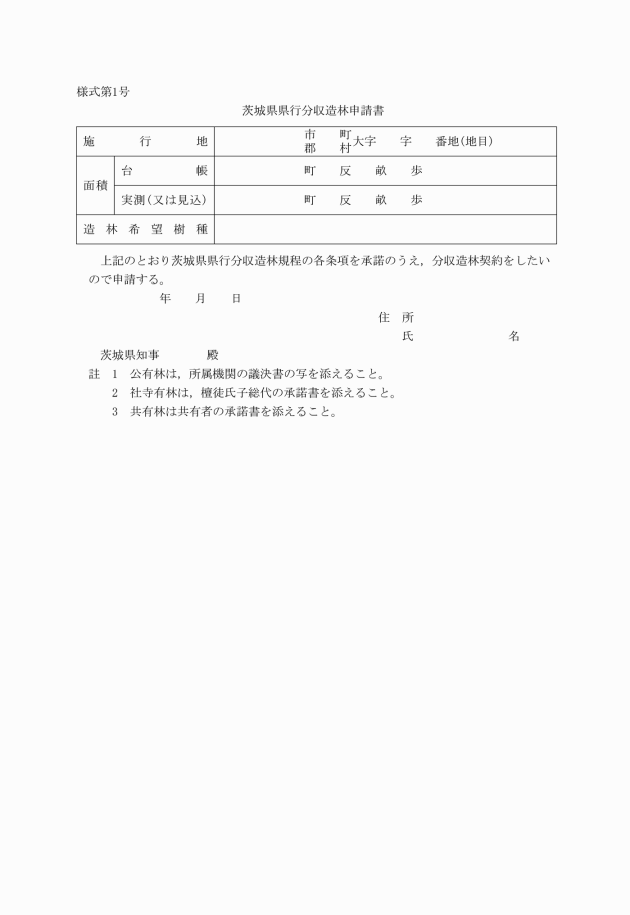

第1条 県は,この規程に基づき,民有林に地上権を設定し収益を分収する条件をもつて,県営により造林事業を行ない,造林の促進と県の基本財産の造成を図るものとする。

(地上権設定の期間)

第2条 地上権の設定期間は,針葉樹(針葉樹の造林地の一部に広葉樹を造林する場合を含む。)にあつては森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第3号の標準伐期齢以上50年以下,広葉樹にあつては40年以下で土地所有者との契約で定める期間とする。

(昭51告示1250・一部改正)

(県の行なう行為)

第3条 県は,造林地に対し植栽,補植,保育及びその他管理に必要な行為を行なうものとする。

(土地所有者の責務)

第4条 土地所有者は,造林地に対する公租,公課を負担するとともに,次の管理業務について県に協力するものとする。

(1) 火災予防及び消火

(2) 盗伐,誤伐,侵墾その他の加害行為の予防及び排除

(3) 有害鳥獣並びに病害虫の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保全

第5条 土地所有者は,造林地並びにこの規程により造林した樹木(以下造林木という。)に火災,盗伐,誤伐,侵墾,有害鳥獣及び病害虫の被害を発見したとき,又は造林地附近に火災,有害鳥獣あるいは病害虫が発生し,造林木に危害が及ぶおそれがあるときは,直ちに予防又は排除に可能な措置をとるとともに遅滞なく知事に報告しなければならない。

(賠償金,補償金等の取扱)

第6条 造林地の地上権及び造林木に関し第三者から受ける賠償金,補償金その他これに類する取得金は,その請求に要した費用を差し引いた金額をもつて造林による収益とみなすものとする。

(負担金)

第7条 造林地に対する林道その他の公共施設設置にともなう受益者負担金は,県6,土地所有者4の割合によつて分担するものとする。

(森林火災保険)

第8条 造林地について森林火災保険へ加入契約を行なおうとするときは知事の名義で行なうものとする。

2 前項の保険料は,県の負担とする。

3 知事が受け取る火災保険金は,当該造林地に再造林を行なうときは県の収入とし,再造林を行なわなくなつたときは造林による収益とみなすものとする。

(土地所有者の産物採取)

第9条 土地所有者は,知事の承認を受けて次の産物を採取することができる。

(1) 落葉,落枝及び下草

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入れのために採取する枝条類

(根株の所有)

第10条 造林木の主伐後(広葉樹にあつては契約期間後)の根株は,土地所有者の所有とする。

(造林木の所有)

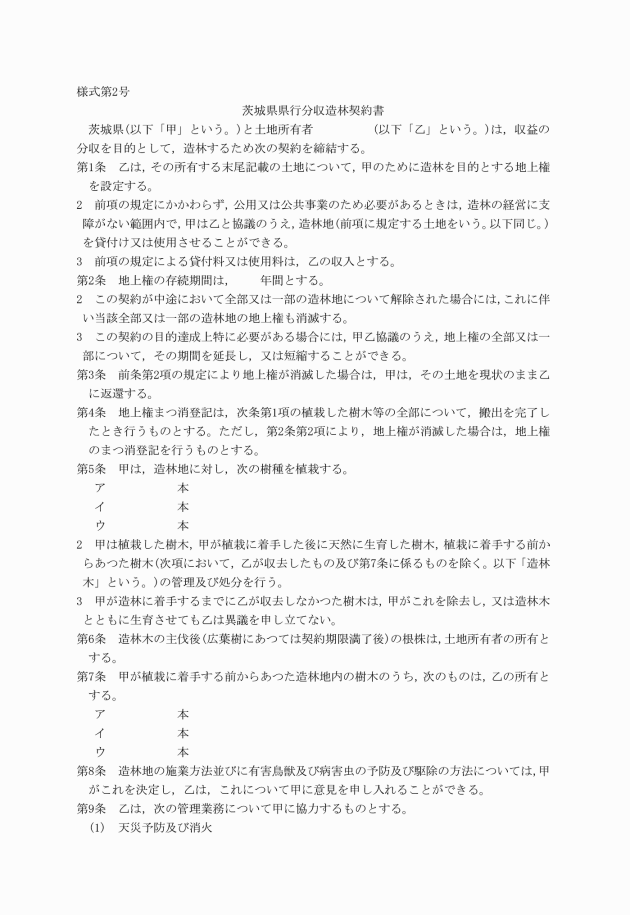

第11条 造林木は,県と土地所有者の共有とし,共有の持分の割合は,第13条の収益分収の割合に等しいものとする。

(造林木以外の樹木の所有)

第12条 県が造林に着手した後に天然に生育した樹木及び造林に着手する前からあつた樹木(契約によつて土地所有者のものとして存置することと定めたものを除く。)であつて造林木とともに生育させるものは,造林木とみなすものとする。

(分収割合)

第13条 造林による収益は,県6,土地所有者4の割合をもつてこれを分収するものとする。

(分収の方法)

第14条 前条の規定による分収は,立木のまま売払つた場合は,その売り払い代金により,また伐木造林あるいは加工して売払つた場合は,その代金からこれに要した費用を差し引いた金額によるものとする。ただし,土地所有者が現物をもつて分収を希望する場合は,立木についてはその伐積を,また素材その他製品については,これを生産するに要した費用に相当する分量を特価により計算して,これを差し引いた材積をもつて行なうものとする。

(昭51告示1250・一部改正)

(土石の処分)

第15条 土地所有者が造林地の土石を処分しようとするときは,あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(権利の処分)

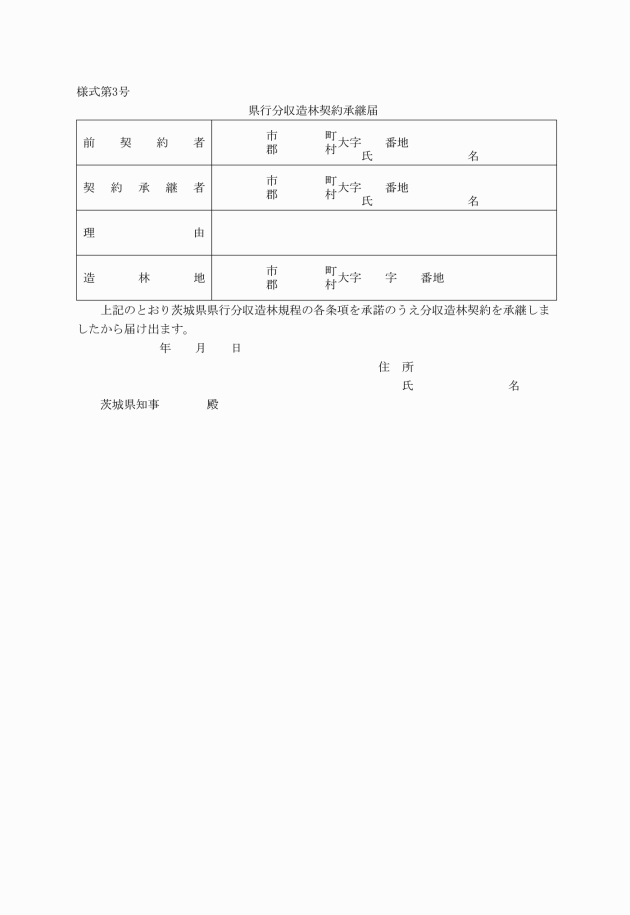

第16条 土地所有者が造林地あるいはこの契約による権利を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,知事の同意を得なければならない。

2 前項の同意は,造林地あるいはこの契約による権利譲渡を受けようとする者が,この契約による権利義務を承継する場合でなければ与えないものとする。

3 第1項の処分がなされたときは,直ちに譲渡しようとする者と譲渡を受けた者が連署して知事に届け出なければならない。

(造林地の貸付及び使用)

第17条 公用又は公益事業のため必要があるとき,又は造林の経営に支障がないと認めたときは,知事は造林地を貸付け,あるいは使用させることができる。

2 前項の場合の貸付料又は使用料は,土地所有者の収入とする。

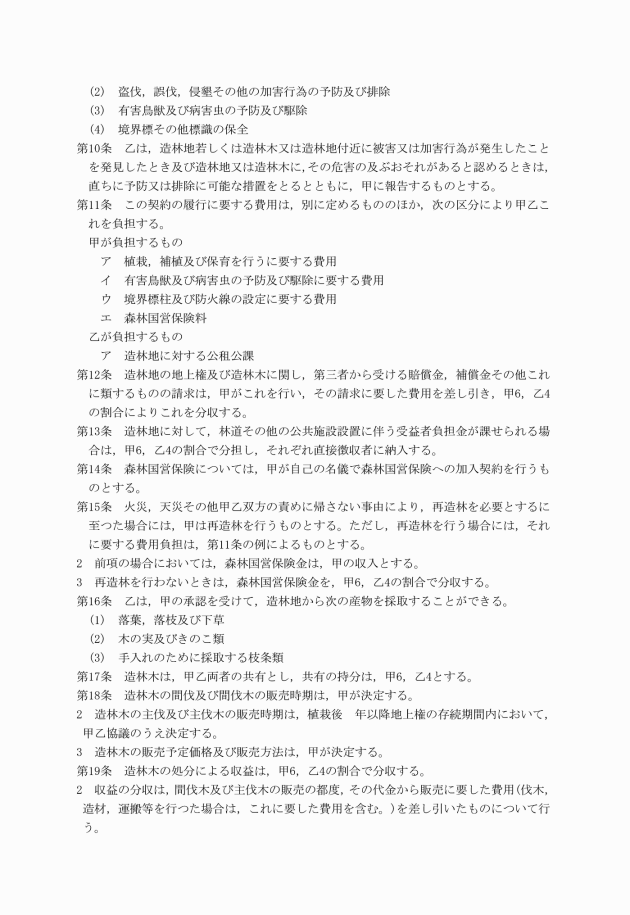

(契約の解除)

第18条 知事は,次の場合には分収造林契約の一部又は全部を解除することができる。

(1) 公用又は公益事業のため造林の目的を達成することができなくなつたとき。

(2) 契約の目的を達成することが不可能と認めたとき。

(3) 造林地を造林以外の用途に使用する特別の必要を認めたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか知事が土地所有者においてやむを得ない事情があると認めたとき。

第19条 前条の規定によつて契約を解除したときは,直ちに収益を分収する。

2 前条第4号によつて契約を解除したときは,土地所有者は知事の指示に従い造林木について県が分収する分に相当する価格の金額を県に納付するものとする。ただし,その金額が造林のため,県が支出した金額とこれに対する年6分の複利計算によつて算出した利子の金額との合計額に達しないときは,その合計額に相当する金額を納付するものとする。

3 土地所有者が前項の規定による金額を納付したときは,造林木の県の持分について,土地所有者は権利を取得するものとする。

(登記の委嘱)

第20条 造林地の地上権設定並びにまつ消登記は,知事に委嘱するものとする。

付則

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 県は,この規程公布の日以後平和茨城建設県行造林規程(昭和23年茨城県告示第285号)及び茨城県水源林造成県行造林事業実施規程(昭和25年茨城県告示第282号)に基づく新たな造林事業は行わないものとする。

付則(昭和51年告示第1250号)

この告示は,公布の日から施行する。

付則(平成元年告示第353号)

この告示は,公布の日から施行する。

付則(令和2年告示第1269号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(平元告示353・令2告示1269・一部改正)

(昭51告示1250・全改)

(平元告示353・令2告示1269・一部改正)