○茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例施行規則

昭和62年10月15日

茨城県教育委員会規則第8号

茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例施行規則を次のように定める。

茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例(昭和62年茨城県条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12教委規則17・一部改正)

(貸与の申請)

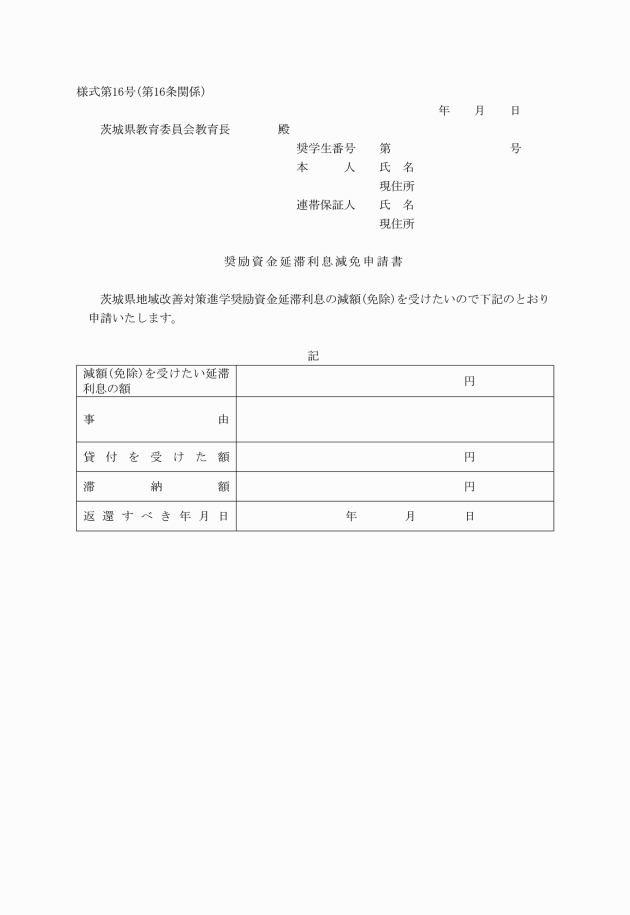

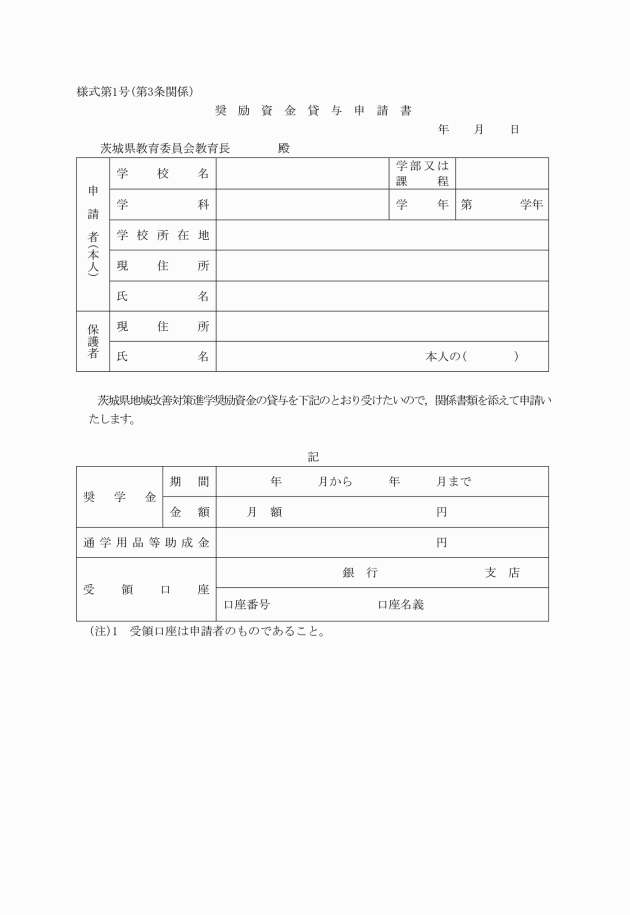

第3条 奨励資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,別に定める日までに,奨励資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて茨城県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

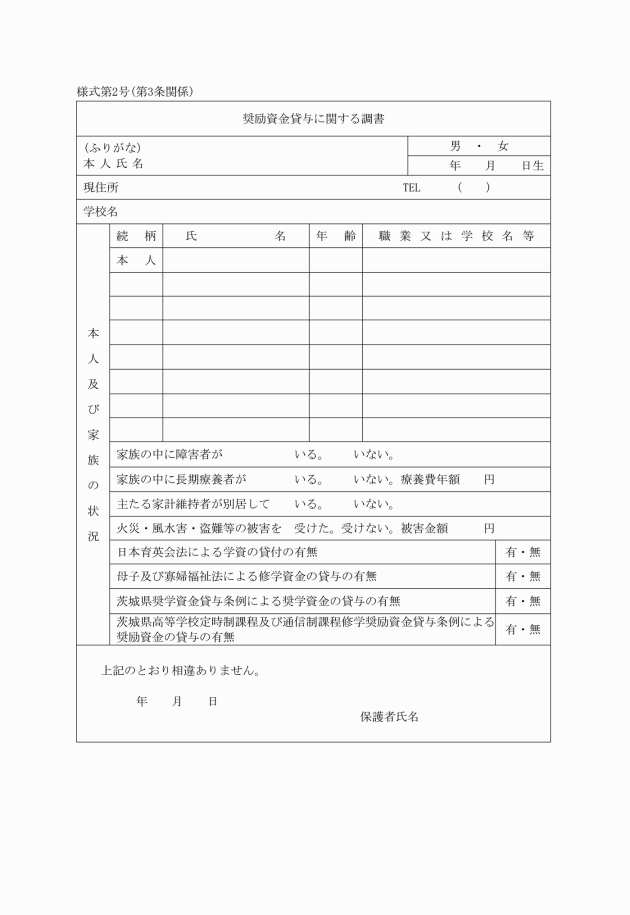

(1) 奨励資金貸与に関する調書(様式第2号)

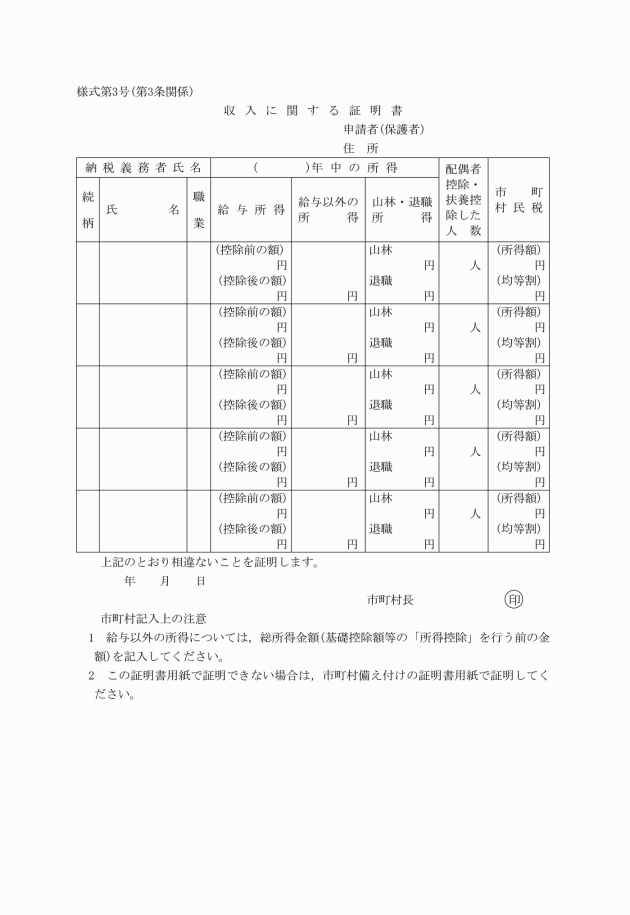

(2) 申請者及びその者と生計を一にする者の収入に関する証明書(様式第3号)

(3) 在学証明書

(4) その他教育長が必要と認めた書類

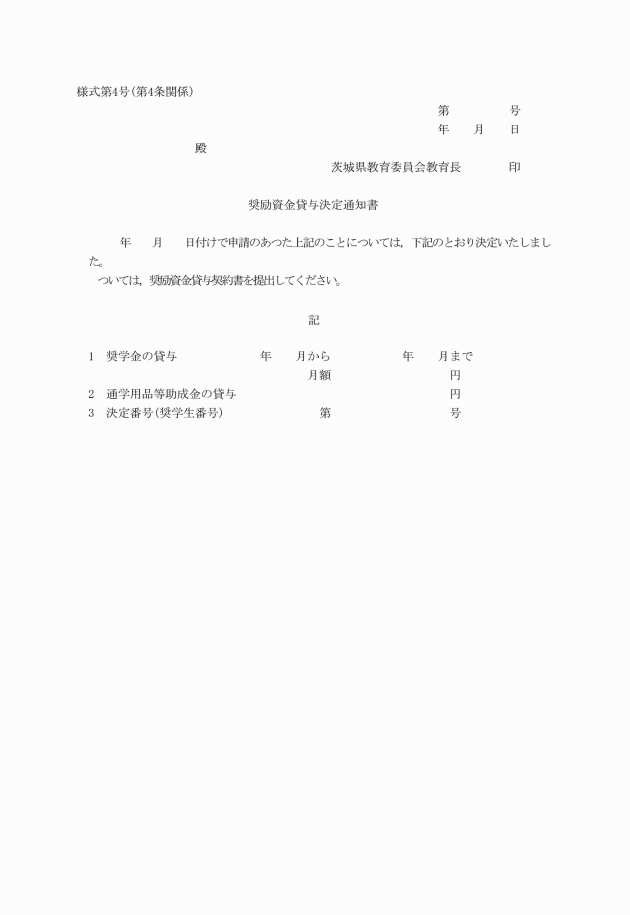

(貸与の決定)

第4条 教育長は,前条に規定する申請書を受理したときは,茨城県同和対策審議会規則(昭和57年茨城県規則第3号)第4条第1項の規定に基づく茨城県同和対策事業審査会の審査を経て,奨励資金の貸与の可否を決定するものとする。

(平12教委規則17・一部改正)

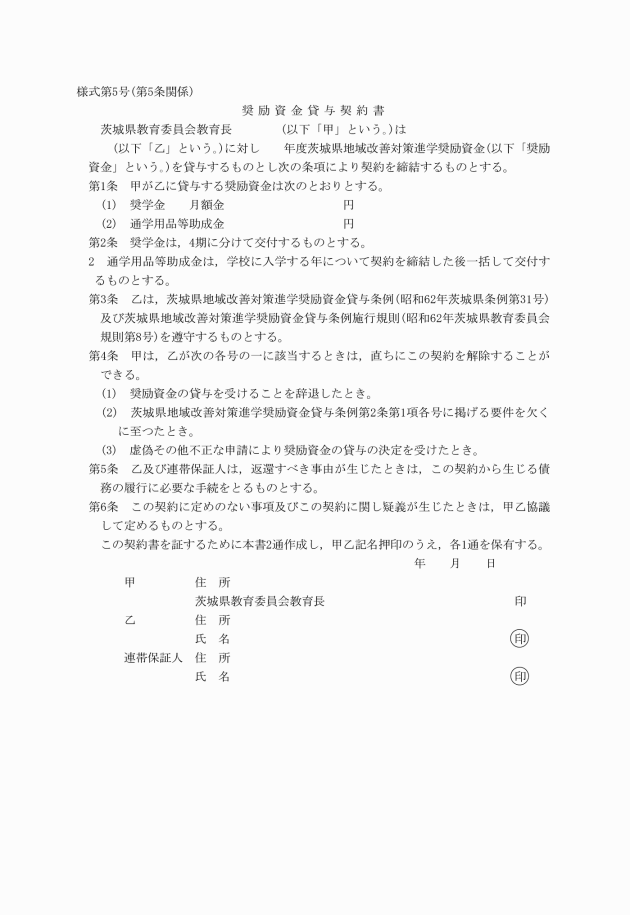

(連帯保証人)

第6条 奨学生は,連帯保証人を1人立てなければならない。

2 連帯保証人は,独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 連帯保証人は,奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

(奨励資金の交付方法)

第7条 奨学金は,当該年度の貸与額を第1期(4月から6月まで),第2期,(7月から9月まで),第3期(10月から12月まで)及び第4期(1月から3月まで)の4期に分けて,口座振替払により交付する。

2 通学用品等助成金は,第5条の規定による契約を締結した後,口座振替払により一括して交付するものとする。

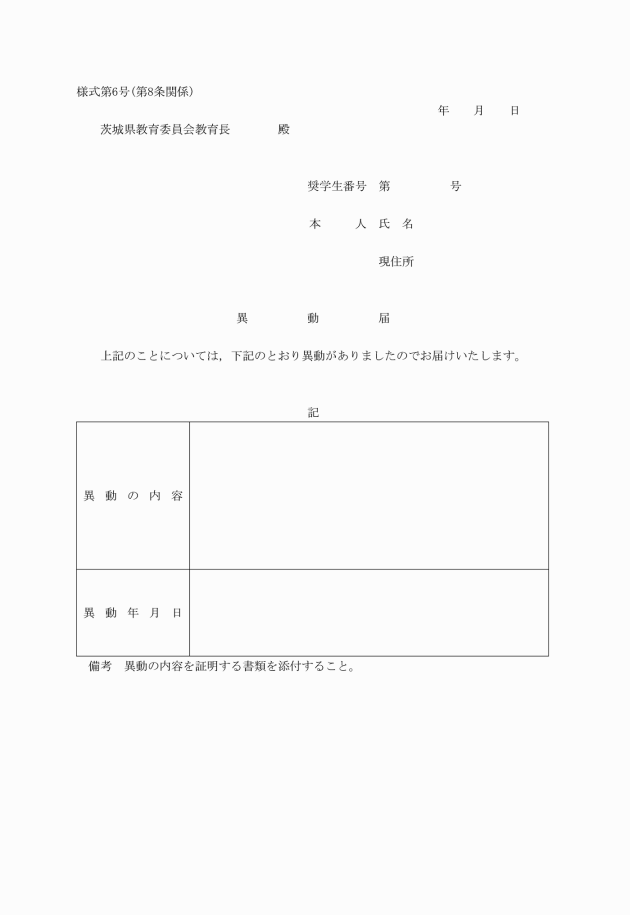

(1) 休学又は停学の処分を受けたとき。

(2) 復学又は転学したとき。

(3) 退学したとき。

(4) 奨励資金の貸与を辞退しようとするとき。

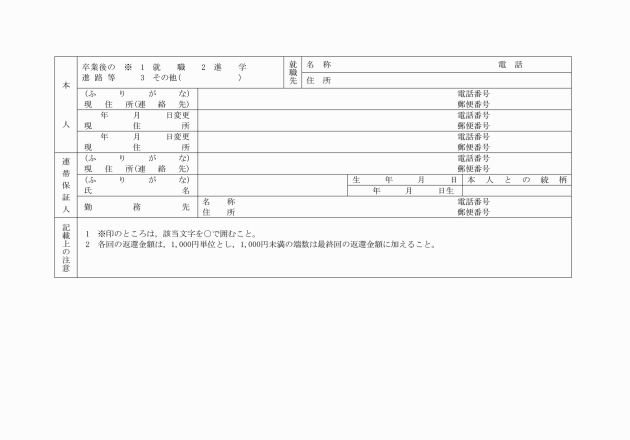

(5) 奨励資金の受領方法等に変更があつたとき。

(6) 氏名又は住所の変更があつたとき。

(7) 条例第8条の規定により,奨励資金の返還債務の履行猶予を受けた者が当該猶予の理由がなくなつたとき。

(8) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があつたとき。

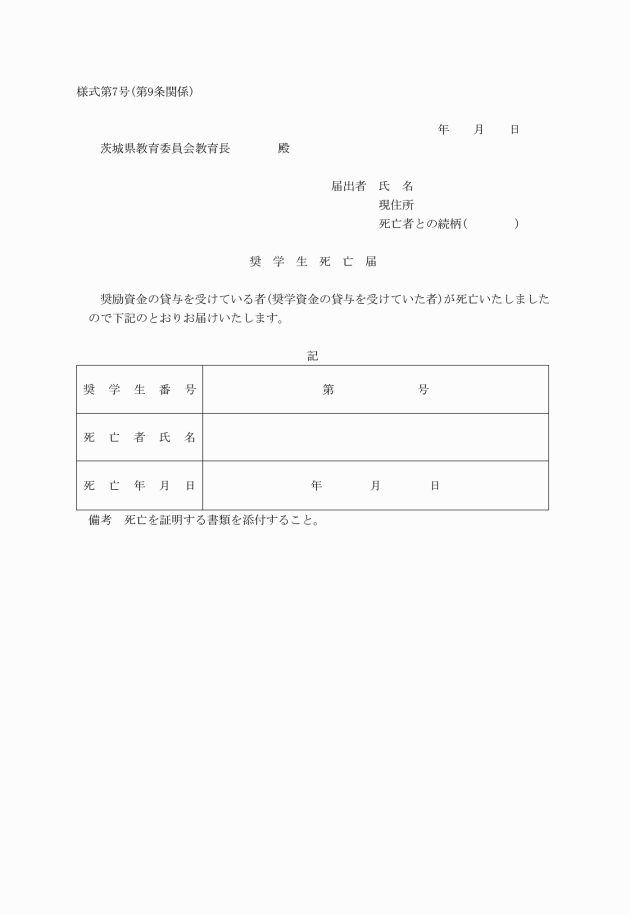

(死亡の届出)

第9条 奨学生若しくは奨学生であつた者が死亡したときは,その遺族又は連帯保証人は,直ちに奨学生死亡届(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

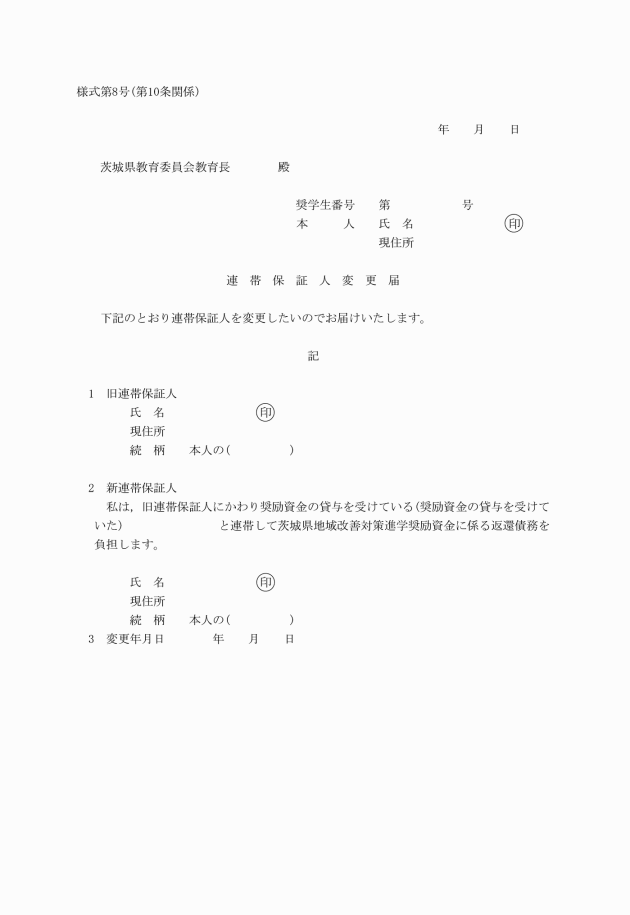

(連帯保証人の変更)

第10条 奨学生若しくは奨学生であつた者は,やむを得ない事情があるときは,その連帯保証人を変更することができる。

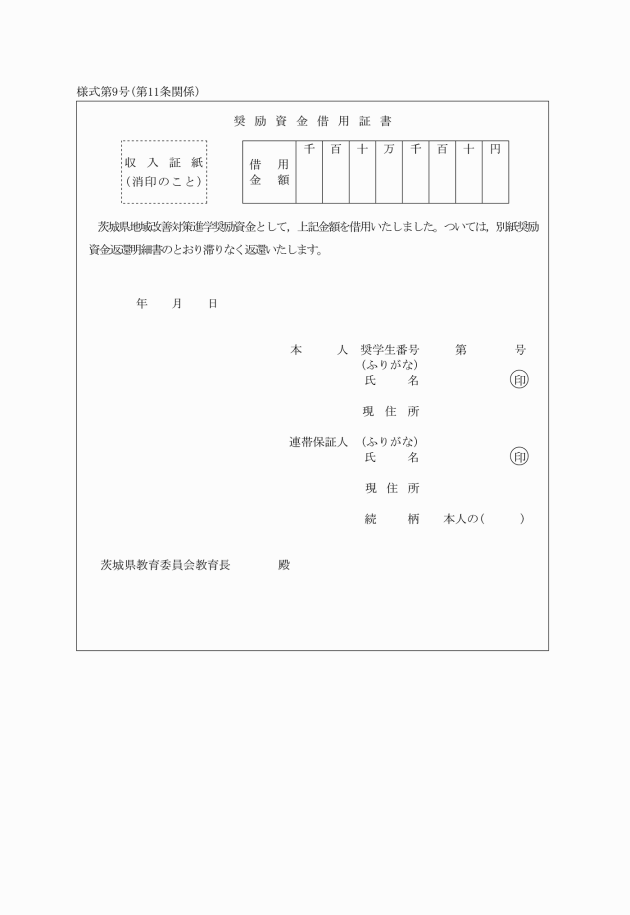

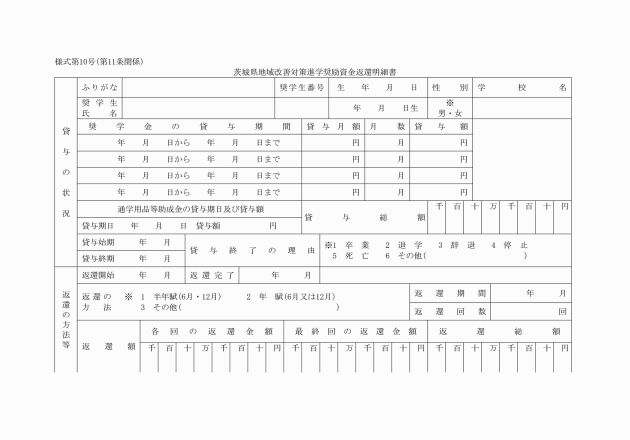

(返還の方法)

第13条 条例第7条の規定による奨励資金の返還は,茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)の定めるところにより発する納入通知書により茨城県指定金融機関に納入することにより行うものとする。

(平12教委規則17・一部改正)

3 条例第10条第2項第2号に規定する基準日は,毎年1月1日とする。

(報告の徴収)

第17条 教育長は,必要があると認めたときは,奨学生若しくは奨学生であつた者から必要な報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この規則の施行に関して必要な事項は,別に定める。

付則

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

4 この規則は,平成14年3月31日限り,その効力を失う。

(平4教委規則5・平9教委規則14・一部改正)

(失効に伴う経過措置)

5 前項の規定にかかわらず,平成14年3月31日において高等学校,中等教育学校の後期課程,高等専門学校,短期大学又は大学に在学し,現に奨励資金の貸与を受けている者については,この規則の規定は,その者が当該学校の課程を修了し,又は退学するまでの間に限り,なおその効力を有する。

(平12教委規則17・追加)

(平12教委規則17・追加)

付則(昭和63年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例施行規則の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

付則(平成元年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成元年教委規則第4号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

付則(平成2年教委規則第4号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

付則(平成3年教委規則第6号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

付則(平成4年教委規則第5号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。ただし,付則第4項の改正規定は,公布の日から施行する。

付則(平成5年教委規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

付則(平成6年教委規則第8号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

付則(平成7年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

付則(平成8年教委規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

付則(平成9年教委規則第8号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

付則(平成9年教委規則第14号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。ただし,付則第4項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平12教委規則17・旧第1項・一部改正)

付則(平成10年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成11年教委規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

付則(平成12年教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から,第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則(平成9年茨城県教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(令和2年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1 収入基準額表

(平2教委規則4・全改,平3教委規則6・平4教委規則5・平5教委規則3・平6教委規則8・平7教委規則6・平8教委規則3・平9教委規則8・平10教委規則6・平11教委規則3・平12教委規則17・一部改正)

世帯人員 | 高等学校 中等教育学校の後期課程 高等専門学校 | 短期大学 大学 |

1人 | 143万円 | 178万円 |

2人 | 229万円 | 282万円 |

3人 | 264万円 | 328万円 |

4人 | 286万円 | 355万円 |

5人 | 307万円 | 382万円 |

6人 | 325万円 | 402万円 |

7人 | 341万円 | 422万円 |

8人以上 | 341万円に世帯人員が7人を超える1人ごとに16万円を加算して得た額 | 422万円に世帯人員が7人を超える1人ごとに20万円を加算して得た額 |

備考 全収入額の算出

奨励資金の貸与を受ける者の属する世帯の全収入額とは,所得のある世帯員それぞれの1年間の収入金額を所得の種類により次の方法により算出した金額を合計した金額とする。

(1) 給与所得者以外の者の収入額の算出方法

1年間の総収入金額から必要経費を控除した金額を収入額とする。

(2) 給与所得者の収入額の算出方法

総収入金額 | 計算式 |

329万円以下の場合 | 総収入金額全額 |

329万円を超え400万円までの場合 | 総収入金額×0.2+263万円 |

400万円を超え878万円までの場合 | 総収入金額×0.3+223万円 |

878万円を超える場合 | 486万円 |

(注)

1 同一人で,2以上の収入があって,いずれも給与所得の場合は,総収入金額を合算して収入額を算出する。

2 同一人で,2以上の収入があって,それらが給与所得と給与所得以外の所得の場合は,給与所得については,上記計算式により収入額を算出し,給与以外の所得については(1)による。

別表第2 特別控除額表

(平9教委規則8・全改,平12教委規則17・一部改正)

特別の事情 | 特別控除額 | ||||||

1 | 母子・父子世帯であること。 | 49万円 | |||||

2 | 就学者のいる世帯であること。(児童・生徒・学生1人につき) ※本人分は含めない。 | 小学校 8万円 | |||||

中学校 16万円 | |||||||

区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 | |||||

高等学校 中等教育学校の後期課程 | 国公立 | 28万円 | 47万円 | ||||

私立 | 41 | 60 | |||||

高等専門学校 | 国公立 | 36 | 55 | ||||

私立 | 60 | 80 | |||||

短期大学 大学 | 国公立 | 59 | 102 | ||||

私立 | 101 | 144 | |||||

専修学校(高等課程) | 国公立 | 17 | 27 | ||||

私立 | 37 | 46 | |||||

専修学校(専門課程) 各種学校 | 国公立 | 22 | 62 | ||||

私立 | 72 | 112 | |||||

3 | 障害者のいる世帯であること。 | 障害者1人につき 86万円 | |||||

4 | 長期療養者のいる世帯であること。 | 療養のため経済的に特別な支出をしている金額 | |||||

5 | 主たる家計支持者が別居している世帯であること。 | 別居のために支出している金額。ただし,71万円を限度とする。 | |||||

6 | 火災・風水害・盗難等の被害を受けた世帯であること。 | 日常生活を営むために必要な資材あるいは生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって,将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額 | |||||

7 | 父母以外の者で所得を得ている者がいる世帯であること。 | 父母以外の者の所得者1人につき38万円。ただし,その所得が38万円未満の場合は,その所得額 | |||||

本人の控除 | 高等学校・中等教育学校の後期課程・高等専門学校に在学するとき。 | 区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 | |||

国公立 | 28万円 | 47万円 | |||||

私立 | 41 | 60 | |||||

短期大学・大学に在学するとき。 | 国公立 | 28 | 72 | ||||

私立 | 44 | 87 | |||||

上記の額と当該年度の授業料(年額)の合計額 | |||||||

(令2教委規則10・一部改正)

(平9教委規則8・一部改正)

(平9教委規則8・一部改正)

(平元教委規則3・一部改正)

(平9教委規則8・一部改正)

(平9教委規則8・一部改正)

(令2教委規則10・一部改正)

(令2教委規則10・一部改正)

(令2教委規則10・一部改正)