○茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則

平成19年9月28日

茨城県規則第84号

茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則を次のように定める。

茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 産業廃棄物の処理(第3条―第11条)

第3章 指定処理施設等(第12条―第35条)

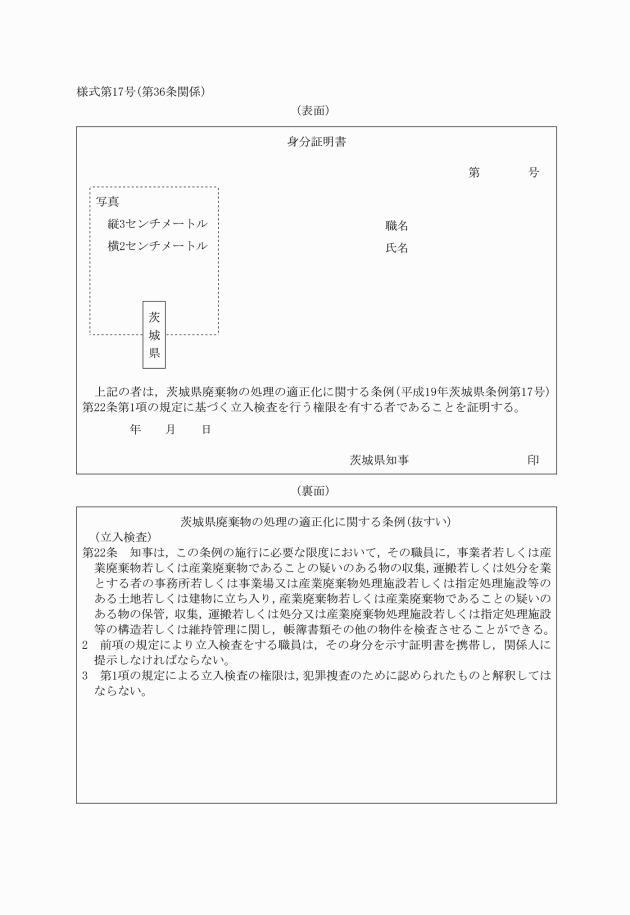

第4章 雑則(第36条・第37条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

第2章 産業廃棄物の処理

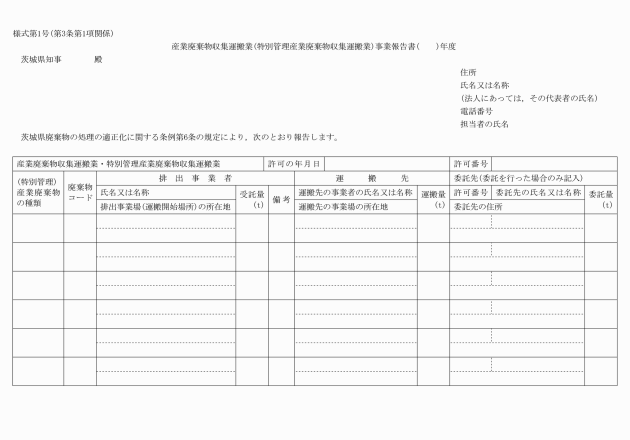

(1) 氏名又は名称,住所及び電話番号並びに法人にあっては,代表者の氏名

(2) 担当者の氏名

(3) 産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の別並びに法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可の年月日及び許可番号

(4) 運搬した産業廃棄物に係る次に掲げる事項

ア 種類及び別に定める廃棄物コード

イ 当該産業廃棄物を排出した事業者の氏名又は名称及び当該産業廃棄物を排出した事業場の所在地並びに当該事業者からの受託に係る産業廃棄物の量

ウ 当該産業廃棄物の運搬先の事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに当該産業廃棄物の運搬量

エ 当該産業廃棄物の運搬の全部又は一部を委託した場合にあっては,委託先の氏名又は名称,住所及び法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可の許可番号並びに委託に係る産業廃棄物の量

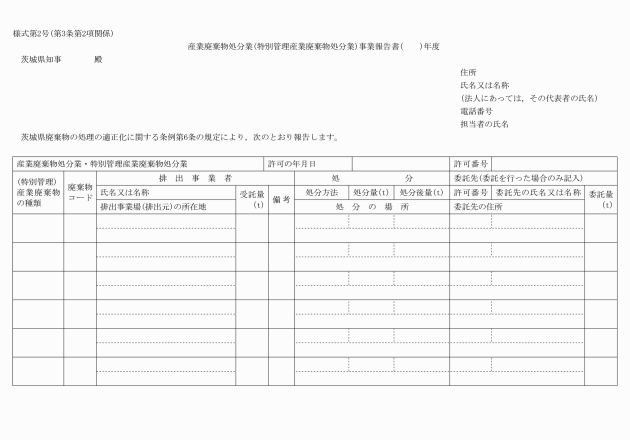

(1) 氏名又は名称,住所及び電話番号並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 担当者の氏名

(3) 産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の別並びに法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可の年月日及び許可番号

(4) 処分した産業廃棄物に係る次に掲げる事項

ア 種類及び別に定める廃棄物コード

イ 当該産業廃棄物を排出した事業者の氏名又は名称及び当該産業廃棄物を排出した事業場の所在地並びに当該事業者からの受託に係る産業廃棄物の量

ウ 当該産業廃棄物の処分方法,処分量,処分後の量及び処分の場所

エ 当該産業廃棄物の処分の全部又は一部を委託した場合にあっては,委託先の氏名又は名称,住所及び法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可の許可番号並びに委託に係る産業廃棄物の量

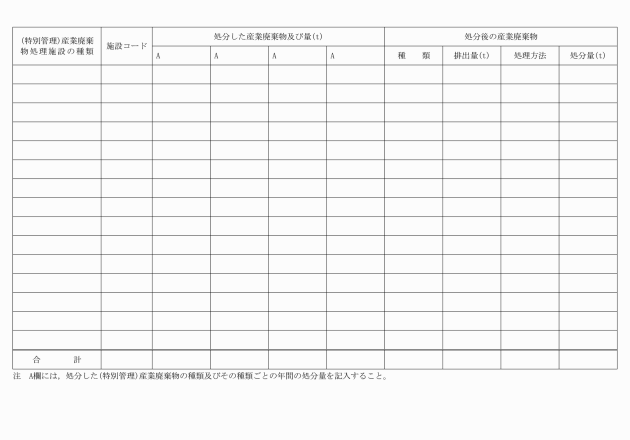

(5) 産業廃棄物処理施設に係る次に掲げる事項

ア 種類及び別に定める施設コード

イ 処分した産業廃棄物の種類及び量

ウ 処分後の産業廃棄物の種類,排出量,処理方法及び処分量

(平26規則28・一部改正)

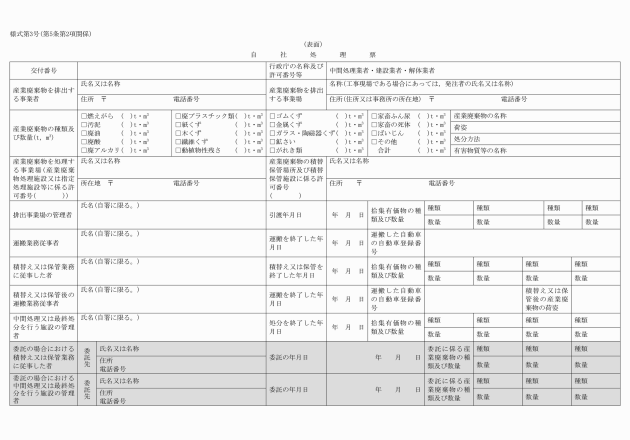

(自社処理票の作成)

第4条 自社処理票は,次に定めるところにより作成するものとする。

(1) 産業廃棄物の運搬先が2以上である場合にあっては,運搬先ごとに作成すること。

(2) 産業廃棄物の運搬の用に供する自動車が2以上である場合にあっては,自動車ごとに作成すること。

(排出事業者が自社処理票に記載する事項)

第5条 条例第8条第1項第3号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称,住所及び電話番号

(2) 自社処理票の交付番号

(3) 産業廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)が法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けた中間処理業者である場合にあっては,当該許可をした行政庁の名称及び許可番号

(4) 排出事業者が建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者をいう。第12条第4項第2号,第22条第2号,第33条第1項第7号及び第34条第1項第7号において同じ。)である場合にあっては,許可(同法第3条第1項の許可をいう。第12条第4項第2号,第22条第2号,第33条第1項第7号及び第34条第1項第7号において同じ。)をした行政庁の名称及び当該許可の許可番号

(5) 排出事業者が解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第12項の解体工事業者をいう。第12条第4項第3号,第22条第3号,第33条第1項第8号及び第34条第1項第8号において同じ。)である場合にあっては,登録(同法第21条第1項の登録をいう。第12条第4項第3号,第22条第3号,第33条第1項第8号及び第34条第1項第8号において同じ。)をした行政庁の名称及び当該登録の登録番号

(6) 産業廃棄物を排出する事業場が工事現場である場合にあっては,当該工事現場に係る建設工事の発注者の氏名又は名称,住所及び電話番号

(7) 産業廃棄物の名称,荷姿及び処分方法並びに産業廃棄物に有害物質等が含まれる場合にあっては,その名称

(8) 産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合における当該積替え又は保管を行う場所が指定処理施設等である場合にあっては,当該指定処理施設等に係る条例第12条第1項の許可の許可番号

(9) 産業廃棄物の中間処理又は最終処分を行う場所が産業廃棄物処理施設又は指定処理施設等である場合にあっては,当該産業廃棄物処理施設又は指定処理施設等に係る法第15条第1項又は条例第12条第1項の許可の許可番号

2 自社処理票は,様式第3号によるものとする。

(平26規則28・一部改正)

(排出事業場の管理者が自社処理票に記載する事項)

第6条 条例第8条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 産業廃棄物を運搬業務従事者に引き渡した年月日

(運搬業務従事者が自社処理票に記載する事項)

第7条 条例第8条第4項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 産業廃棄物の運搬を終了した年月日

(3) 産業廃棄物の運搬の用に供した自動車の自動車登録番号

(産業廃棄物の積替え又は保管の業務に従事する者が自社処理票に記載する事項)

第8条 条例第8条第5項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 産業廃棄物の積替え又は保管を終了した年月日

(3) 産業廃棄物の積替え又は保管後の産業廃棄物の荷姿

(4) 産業廃棄物の積替え又は保管を行う場所において産業廃棄物に混入している物の拾集を行った場合にあっては,その種類及び数量

(5) 前号に規定する場合において,次の処理の行程に係る産業廃棄物の種類及び数量に変更が生ずるときにあっては,変更後の産業廃棄物の種類及び数量

(産業廃棄物の処理を委託する場合における産業廃棄物の積替え又は保管の業務に従事する者の自社処理票の処理)

第9条 産業廃棄物の積替え又は保管の業務に従事する者は,自社処理票に係る産業廃棄物の次の処理の行程における処理の全部又は一部を他人に委託するときは,当該自社処理票に次に掲げる事項を記載して,積替え又は保管を終了した日から10日以内に,これを当該自社処理票に係る排出事業場の管理者に回付しなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項

(2) 委託先の氏名又は名称,住所及び電話番号

(3) 委託の年月日

(4) 委託に係る産業廃棄物の種類及び数量

2 前項の規定により自社処理票の回付を受けた排出事業場の管理者は,回付を受けた日から5年間,これを当該排出事業場(当該排出事業場において保存することが困難である場合にあっては,当該排出事業者の最寄りの事務所)に保存しなければならない。

(産業廃棄物の中間処理又は最終処分を行う施設の管理者が自社処理票に記載する事項)

第10条 条例第8条第6項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 産業廃棄物の中間処理又は最終処分を終了した年月日

(3) 産業廃棄物の中間処理又は最終処分を行う施設において産業廃棄物に混入している物の拾集を行った場合にあっては,その種類及び数量

(産業廃棄物の処理を委託する場合における中間処理の業務を行う施設の管理者の自社処理票の処理)

第11条 中間処理の業務を行う施設の管理者は,自社処理票に係る産業廃棄物の次の処理の行程における処理の全部又は一部を他人に委託するときは,当該自社処理票に次に掲げる事項を記載して,中間処理を終了した日から10日以内に,これを当該自社処理票に係る排出事業場の管理者に回付しなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項

(2) 委託先の氏名又は名称,住所及び電話番号

(3) 委託の年月日

(4) 委託に係る産業廃棄物の種類及び数量

第3章 指定処理施設等

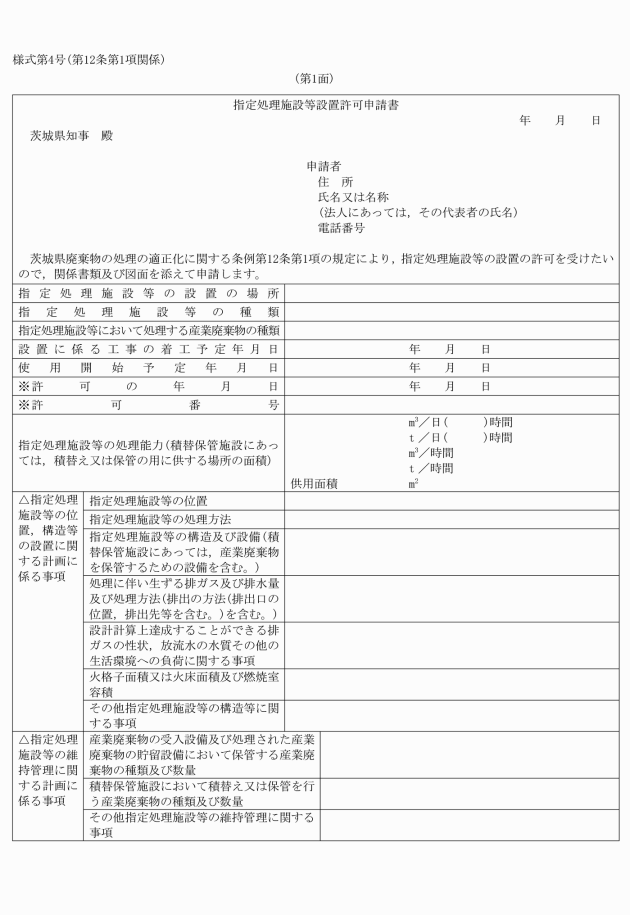

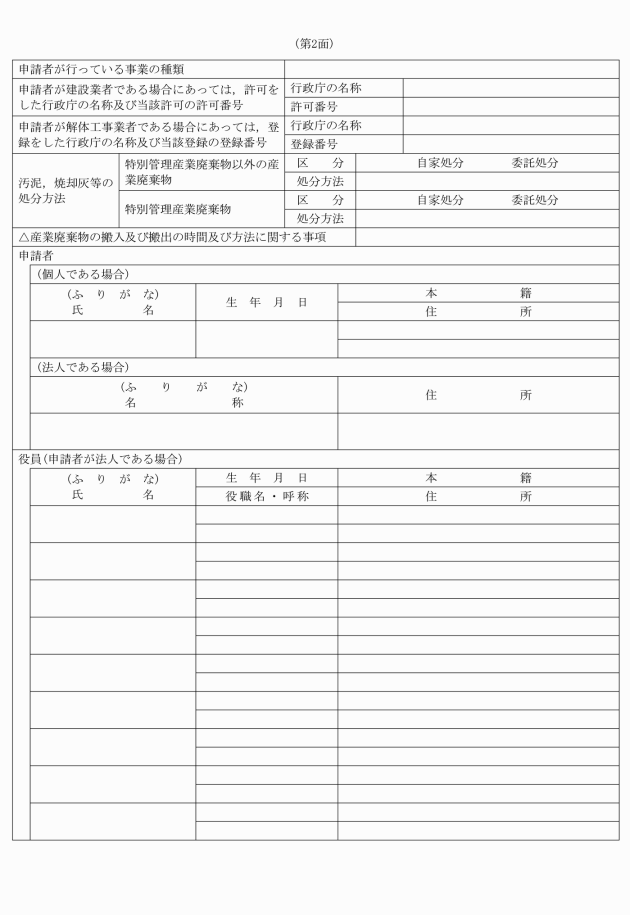

2 申請書に条例第12条第2項第6号の指定処理施設等の位置,構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは,次に掲げる事項とする。

(1) 指定処理施設等の位置

(2) 指定処理施設等の処理方式

(3) 指定処理施設等の構造及び設備(積替保管施設にあっては,産業廃棄物を保管するための設備)

(4) 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置,排出先等を含む。)を含む。)

(5) 設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第2項のばい煙量(別表第2 2 指定処理施設の技術上の基準の表4の項右欄第13項において「ばい煙量」という。)及び同条第2項のばい煙濃度(同欄第13項において「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項のダイオキシン類(以下「ダイオキシン類」という。)の濃度,放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値

(6) 指定処理施設のうち焼却施設及び特定小型焼却施設にあっては,火格子面積又は火床面積及び燃焼室容積

(7) 前各号に掲げるもののほか,指定処理施設等の構造等に関する事項

3 申請書に条例第12条第2項第7号の指定処理施設等の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは,次に掲げる事項とする。

(1) 指定処理施設及び特定小型焼却施設にあっては,産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備において保管する産業廃棄物の種類及び数量

(2) 積替保管施設にあっては,当該積替保管施設において積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類及び数量

(3) 前各号に掲げるもののほか,指定処理施設等の維持管理に関する事項

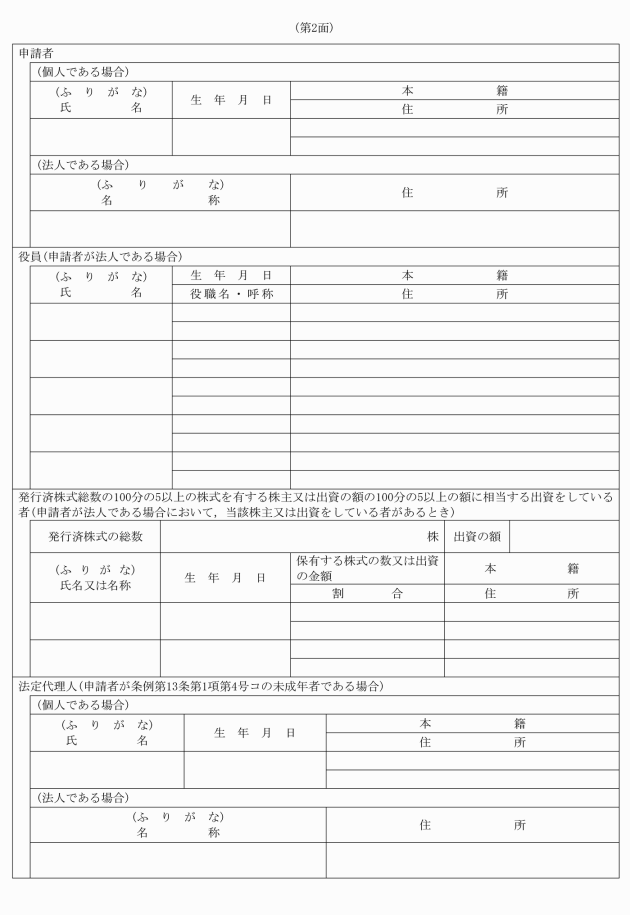

4 条例第12条第2項第8号の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 申請者が行っている事業の種類

(2) 申請者が建設業者である場合にあっては,許可をした行政庁の名称及び当該許可の許可番号

(3) 申請者が解体工事業者である場合にあっては,登録をした行政庁の名称及び当該登録の登録番号

(4) 指定処理施設のうち焼却施設及び特定小型焼却施設にあっては,汚泥,焼却灰等の処分方法

(5) 産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項

(6) 着工予定年月日及び使用開始予定年月日

(7) 申請者が法人である場合にあっては,その役員の氏名及び住所

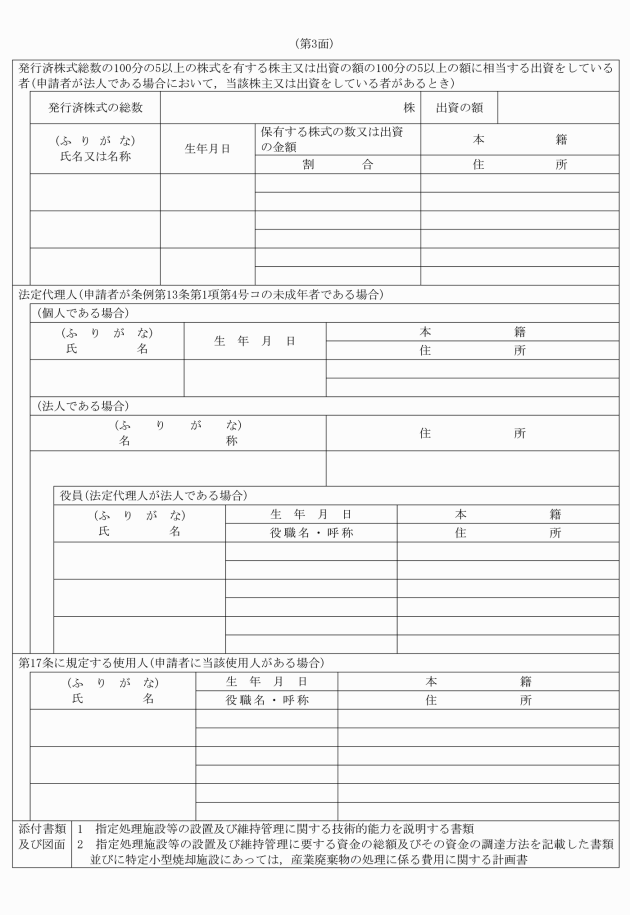

(8) 申請者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては,それらの者の氏名又は名称,住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額

(9) 申請者が条例第13条第1項第4号コの未成年者である場合にあっては,その法定代理人の氏名(法定代理人が法人である場合にあっては,その名称)及び住所

(10) 申請者に第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の氏名及び住所

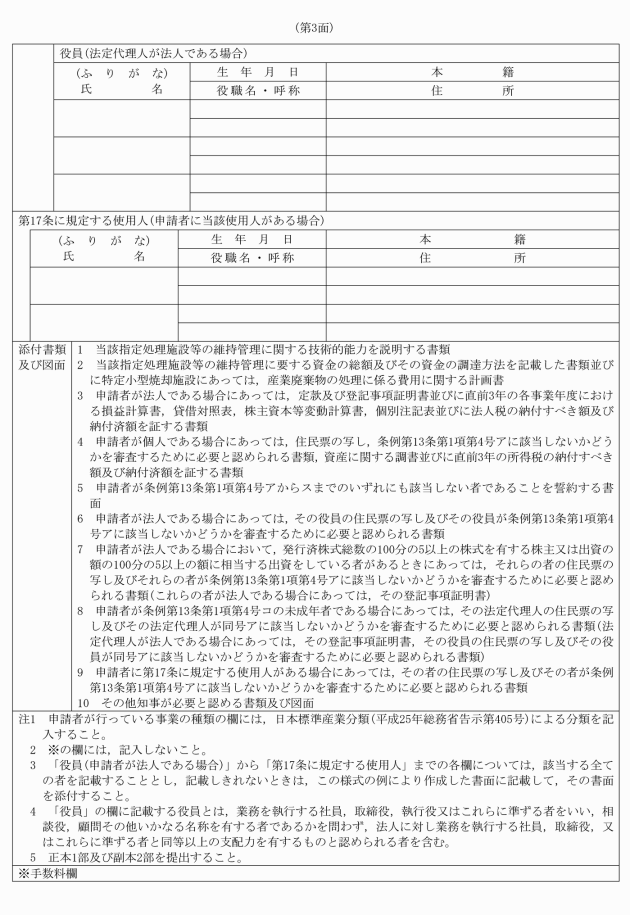

5 申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 指定処理施設等の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類

(2) 指定処理施設等の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類並びに特定小型焼却施設にあっては,産業廃棄物の処理に係る費用に関する計画書

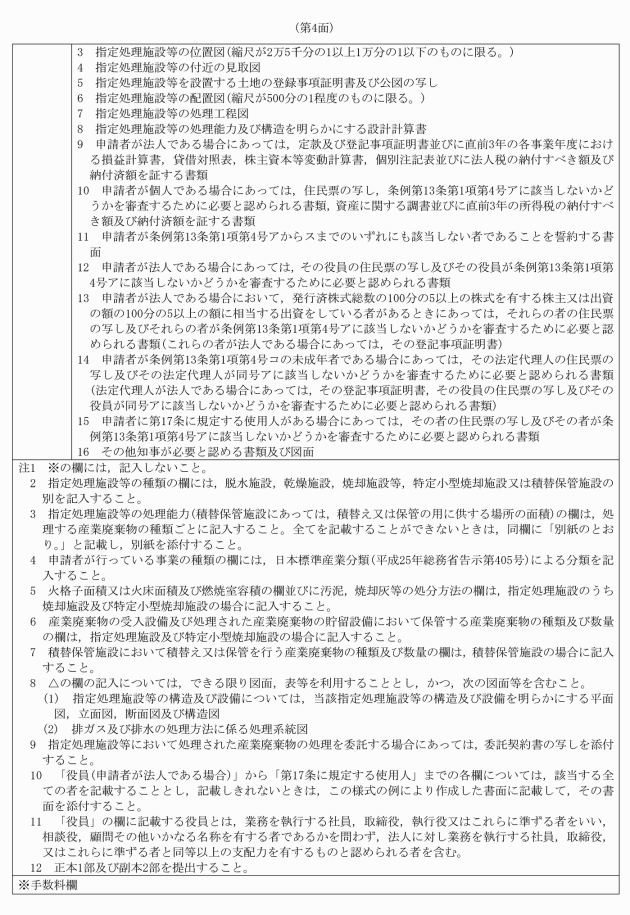

(3) 指定処理施設等の位置図(縮尺が2万5千分の1以上1万分の1以下のものに限る。)

(4) 指定処理施設等の付近の見取図

(5) 指定処理施設等を設置する土地の登記事項証明書及び公図の写し

(6) 指定処理施設等の配置図(縮尺が500分の1程度のものに限る。)

(7) 指定処理施設等の処理工程図

(8) 指定処理施設等の処理能力及び構造を明らかにする設計計算書

(9) 申請者が法人である場合にあっては,定款及び登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における損益計算書,貸借対照表,株主資本等変動計算書,個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合にあっては,住民票の写し,条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類,資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が条例第13条第1項第4号アからスまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(12) 申請者が法人である場合にあっては,その役員の住民票の写し及びその役員が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(13) 申請者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては,それらの者の住民票の写し及びそれらの者が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合にあっては,その登記事項証明書)

(14) 申請者が条例第13条第1項第4号コの未成年者である場合にあっては,その法定代理人の住民票の写し及びその法定代理人が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(法定代理人が法人である場合にあっては,その登記事項証明書,その役員の住民票の写し及びその役員が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類)

(15) 申請者に第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住民票の写し及びその者が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(16) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類及び図面

6 申請者は,直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは,前項第9号に掲げる書類に代えて当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

(平24規則45・平26規則28・令元規則31・一部改正)

(指定処理施設等の技術上の基準)

第13条 条例第13条第1項第1号の規則で定める技術上の基準は,別表第1のとおりとする。

(平26規則28・一部改正)

(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

第14条 条例第13条第1項第2号(条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める周辺の施設は,当該施設の利用者の特性に照らして,生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。

(平26規則28・追加)

(指定処理施設等を設置しようとする者の能力の基準)

第15条 条例第13条第1項第3号(条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 指定処理施設等の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2) 指定処理施設等の設置及び維持管理を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(平26規則28・追加)

(条例第13条第1項第4号アの心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)

第15条の2 条例第13条第1項第4号アの規則で定める者は,精神の機能の障害により,廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元規則31・追加)

(条例第13条第1項第4号エの生活環境の保全を目的とする法令)

第16条 条例第13条第1項第4号エの規則で定める法令は,次のとおりとする。

(1) 大気汚染防止法

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

(3) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)

(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)

(7) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)

(8) ダイオキシン類対策特別措置法

(9) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)

(平26規則28・追加,令元規則31・一部改正)

(条例第13条第1項第4号キ,サ及びシの規則で定める使用人)

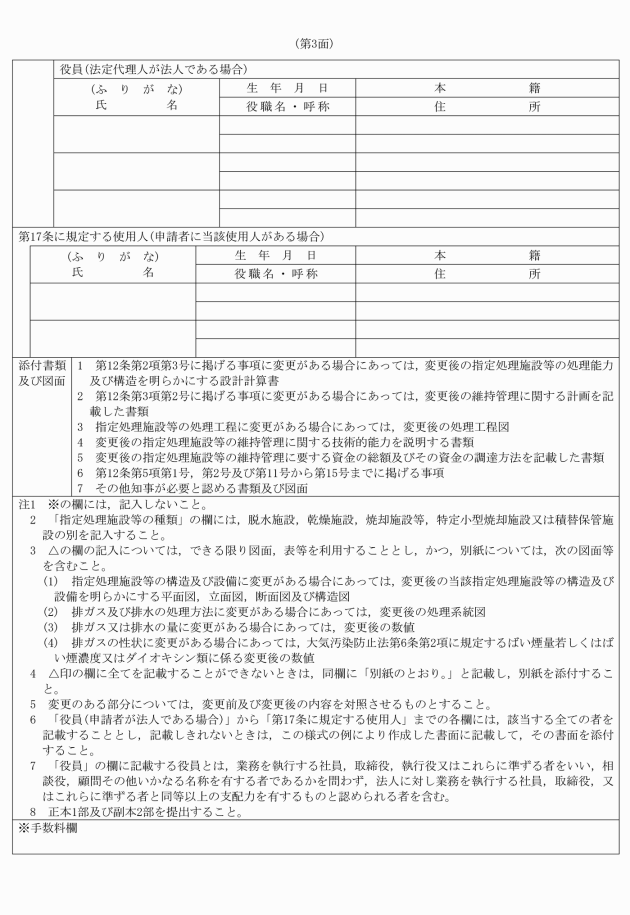

第17条 条例第13条第1項第4号キ,サ及びシの規則で定める使用人は,申請者の使用人で,次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか,継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(平26規則28・追加,令元規則31・一部改正)

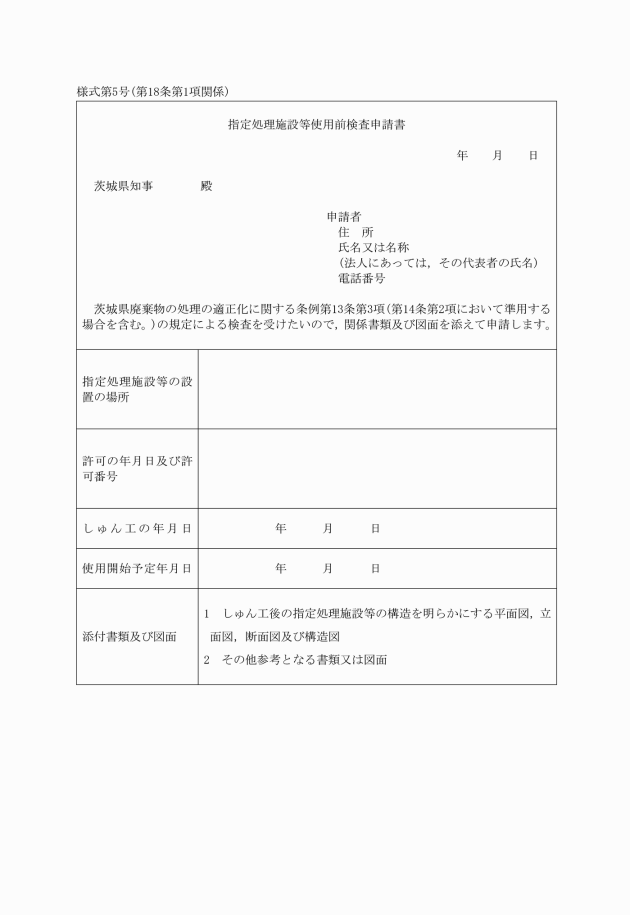

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 指定処理施設等の設置の場所

(4) しゅん工の年月日

(5) 使用開始予定年月日

2 申請書には,しゅん工後の指定処理施設等の構造を明らかにする平面図,立面図,断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。

(平26規則28・旧第14条繰下)

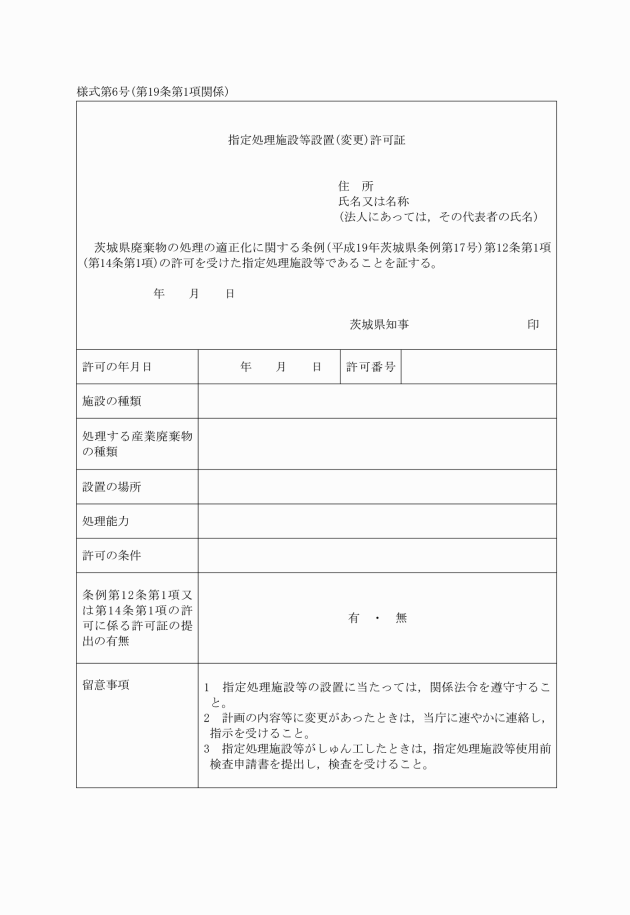

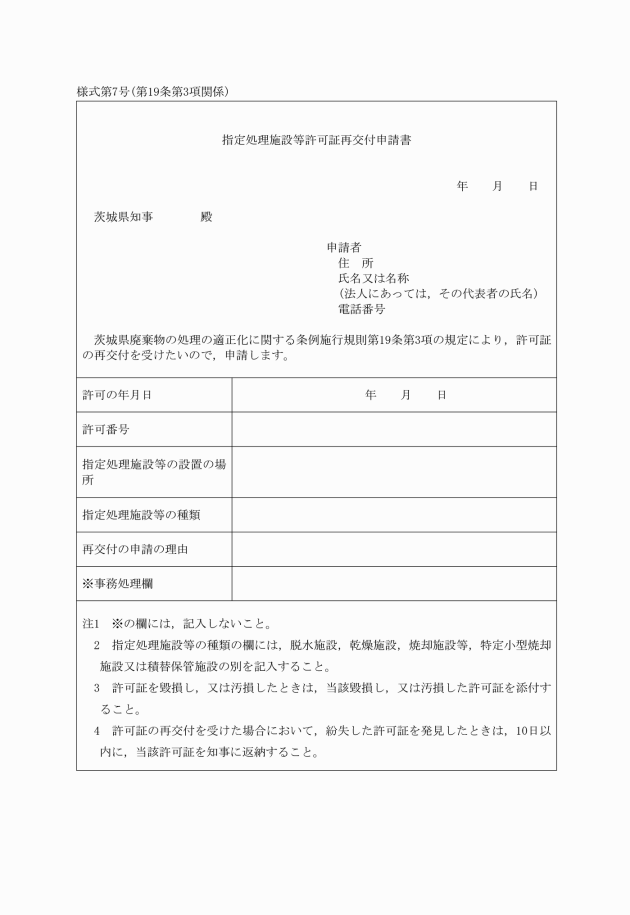

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 指定処理施設等の設置の場所

(4) 指定処理施設等の種類

(5) 再交付の申請の理由

4 許可証を毀損し,又は汚損した場合における前項の申請は,申請書に当該毀損し,又は汚損した許可証を添えてするものとする。

5 許可証の再交付を受けた指定処理施設等設置者は,紛失した許可証を発見したときは,10日以内に,当該紛失した許可証を知事に返納しなければならない。

6 許可を受けた者は,条例第18条の規定により当該許可が取り消されたとき,又は当該許可に係る指定処理施設等を廃止したときは,当該許可に係る許可証を知事に返納しなければならない。

(平26規則28・旧第15条繰下・一部改正)

(許可を要しない指定処理施設等の軽微な変更)

第20条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は,次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

(3) 第12条第2項第2号に掲げる事項に係る変更

(4) 第12条第2項第3号に掲げる事項に係る変更であって,次のア又はイに掲げる指定処理施設等の区分に応じ,それぞれ当該ア又はイに掲げる設備に係るもの

ア 指定処理施設 脱水機,乾燥設備,燃焼室,油水分離設備,中和槽,破砕機,混練設備,ばい焼室,熱分解設備,分解槽,溶融炉,反応設備,洗浄設備,分離設備又は発酵槽

イ 特定小型焼却施設 燃焼室

(5) 第12条第2項第4号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の量の増大又は処理方法に係る変更に限る。)

(6) 第12条第2項第5号に掲げる事項に係る変更

(7) 第12条第2項第6号に掲げる事項に係る変更

(8) 第12条第3項第2号に掲げる事項に係る変更

(平26規則28・旧第16条繰下・一部改正)

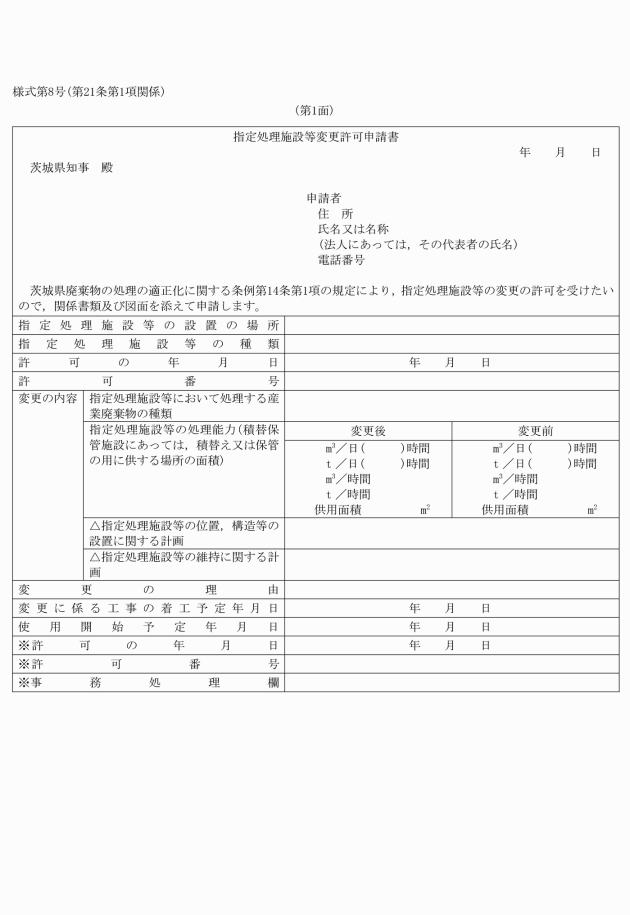

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 指定処理施設等の設置の場所

(3) 指定処理施設等の種類

(4) 許可の年月日及び許可番号

(5) 変更の内容

(6) 変更の理由

(7) 変更に係る工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日

(8) 第12条第4項第7号から第10号までに掲げる事項

2 申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 第12条第2項第3号に掲げる事項に変更がある場合にあっては,変更後の指定処理施設等の処理能力及び構造を明らかにする設計計算書,平面図,立面図,断面図及び構造図

(2) 第12条第3項第2号に掲げる事項に変更がある場合にあっては,変更後の維持管理に関する計画を記載した書類

(3) 指定処理施設等の処理工程に変更がある場合にあっては,変更後の処理工程図

(4) 変更後の指定処理施設等の維持管理に関する技術的能力を説明する書類

(5) 変更後の指定処理施設等の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(6) 第12条第5項第1号,第2号及び第11号から第15号までに掲げる事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類及び図面

(平26規則28・旧第17条繰下・一部改正)

(届出を要する指定処理施設等の変更)

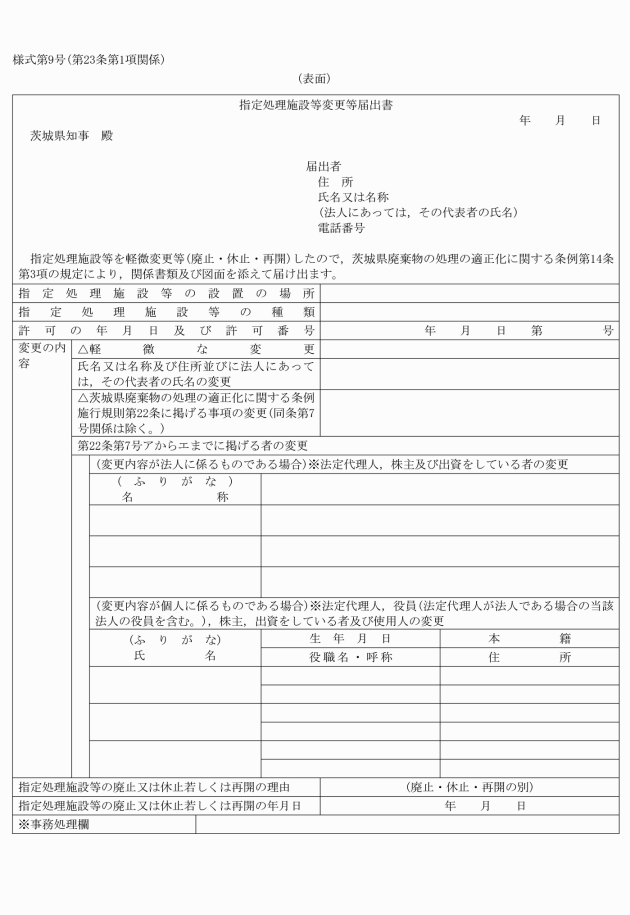

第22条 条例第14条第3項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 申請者が行っている事業の種類

(2) 申請者が建設業者である場合にあっては,許可をした行政庁の名称及び当該許可の許可番号

(3) 申請者が解体工事業者である場合にあっては,登録をした行政庁の名称及び当該登録の登録番号

(4) 指定処理施設のうち焼却施設及び特定小型焼却施設にあっては,汚泥,焼却灰等の処分方法

(5) 産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項

(6) 着工予定年月日及び使用開始予定年月日

(7) 指定処理施設等設置者に係る次に掲げる者

ア 役員

イ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者

ウ 条例第13条第1項第4号コの法定代理人

エ 第17条に規定する使用人

(平26規則28・旧第18条繰下・一部改正,令元規則31・一部改正)

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 指定処理施設等の設置の場所

(3) 指定処理施設等の種類

(4) 許可の年月日及び許可番号

(5) 第20条に規定する軽微な変更をした場合又は条例第12条第2項第1号に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があった場合にあっては,その変更の内容

(6) 指定処理施設等の廃止又は休止若しくは再開の場合にあっては,その理由及び年月日

2 届出書には,次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 条例第12条第2項第1号に掲げる事項に変更があった場合において,同条第1項の許可を受けた者が,個人であるときは住民票の写し及び条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類,法人であるときは定款及び登記事項証明書

(2) 第12条第2項第3号に掲げる事項に変更がある場合(第20条第4号に掲げる変更がある場合を除く。)にあっては,変更後の指定処理施設等の処理能力及び構造を明らかにする設計計算書,平面図,立面図,断面図及び構造図

(3) 第12条第3項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があった場合にあっては,変更後の維持管理に関する計画を記載した書類

(4) 指定処理施設等の処理工程に変更があった場合にあっては,変更後の処理工程図

(5) 前条第7号アからエまでに掲げる者に変更があった場合にあっては,当該変更後の者の住民票の写し及び当該変更後の者が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(当該変更後の法定代理人が法人である場合にあってはその登記事項証明書,その役員の住民票の写し及び,その役員が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類,当該変更後の株主又は出資をしている者が法人である場合にあってはその登記事項証明書)

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類及び図面

(平24規則45・一部改正,平26規則28・旧第19条繰下・一部改正,令元規則31・一部改正)

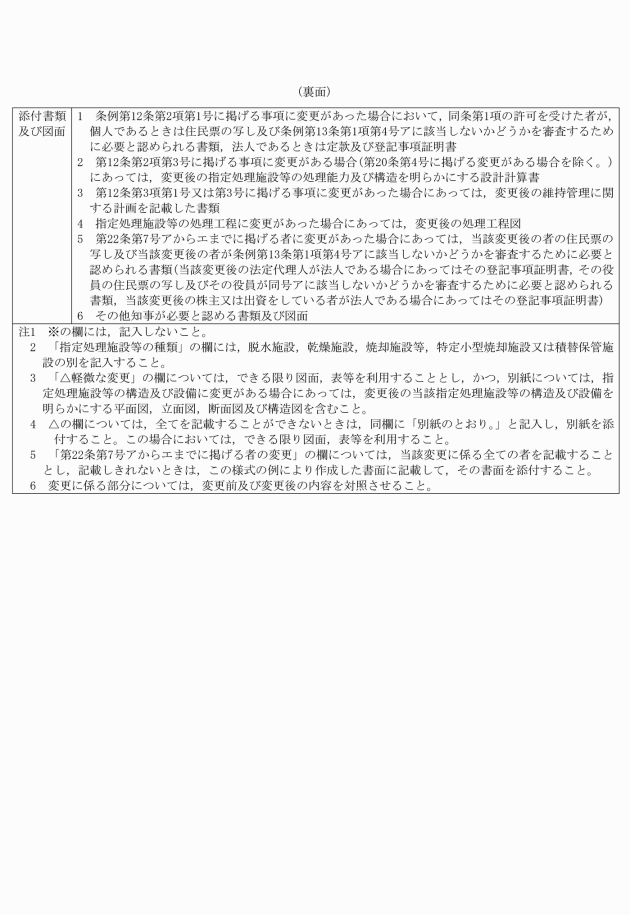

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 指定処理施設等の設置の場所

(3) 指定処理施設等の種類

(4) 条例第12条第1項の許可の年月日及び許可番号

(6) 欠格要件に該当するに至った年月日

(平26規則28・追加,令元規則31・一部改正)

(条例第14条第5項の規定による欠格要件に係る届出)

第24条の2 条例第14条第5項の規則で定める者は,精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となった者とする。

3 知事は,前項の届出があった場合において,条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。

(令元規則31・追加)

(平26規則28・旧第20条繰下)

(記録の閲覧)

第26条 条例第16条第1項の規定による閲覧は,次に掲げるところにより行うものとする。

イ 次条第1号イに掲げる事項 当該測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日

ウ 次条第1号ウに掲げる事項 当該除去を行った日の属する月の翌月の末日

(2) 記録は,備え置いた日から起算して5年を経過する日までの間備え置き,閲覧に供すること。

(3) 閲覧の求めがあった場合にあっては,正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(平26規則28・旧第21条繰下)

(1) 指定処理施設のうち焼却施設及び特定小型焼却施設 次に掲げる事項

ア 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

イ 別表第2 2 指定処理施設の技術上の基準の表による測定に関する次に掲げる事項

(ア) 測定を行った位置

(イ) 測定の結果の得られた年月日

(ウ) 測定の結果

ウ 別表第2 2 指定処理施設の技術上の基準の表によるばいじんの除去を行った年月日

(2) 焼却施設以外の指定処理施設 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

(3) 積替保管施設 次に掲げる事項

ア 積替え又は保管を行った産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

イ 産業廃棄物に混入している物の各月ごとの拾集量

(平26規則28・旧第22条繰下)

(平26規則28・旧第23条繰下・一部改正)

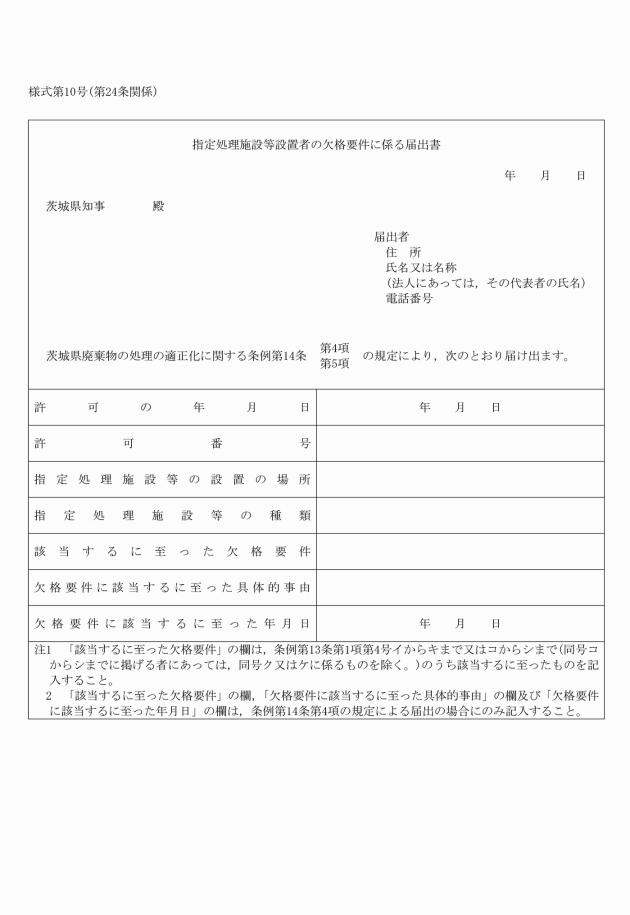

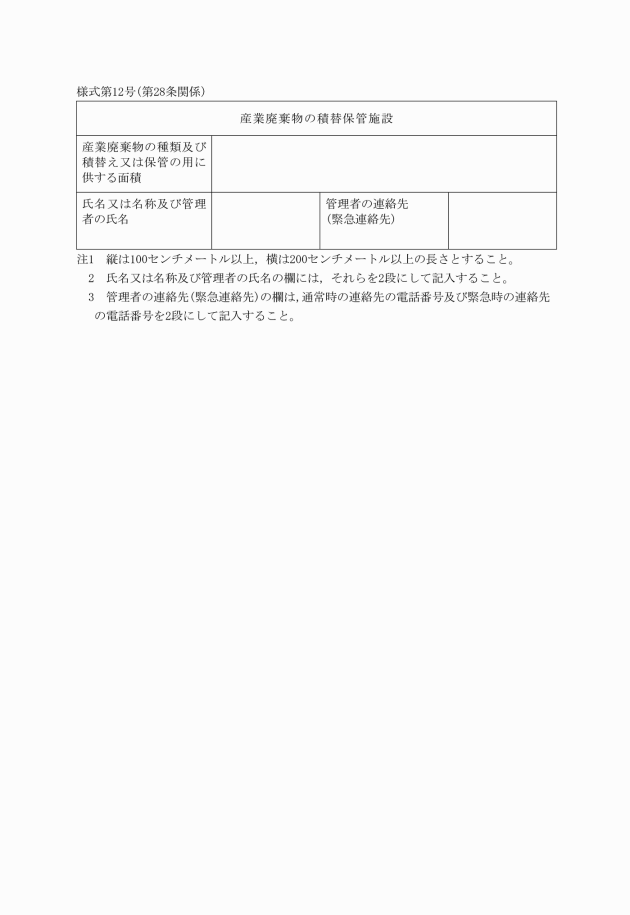

(1) 指定処理施設及び特定小型焼却施設 次に掲げる事項

ア 氏名又は名称及び技術管理者の氏名

イ 技術管理者の連絡先の電話番号及び緊急連絡先の電話番号

(2) 積替保管施設 次に掲げる事項

ア 産業廃棄物の積替え又は保管の用に供する面積

イ 氏名又は名称及び管理者名

ウ 管理者の連絡先の電話番号及び緊急連絡先の電話番号

(平26規則28・旧第24条繰下)

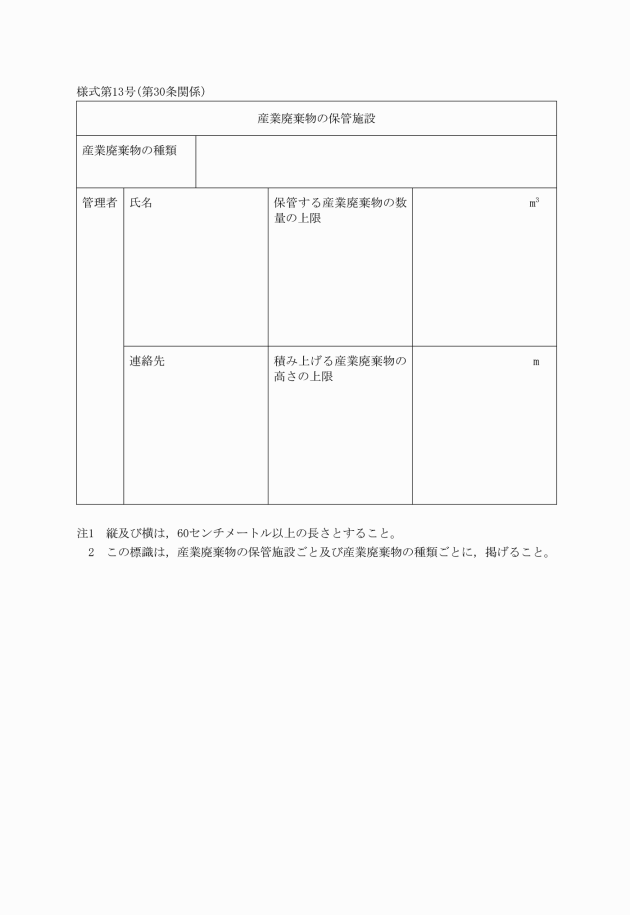

(産業廃棄物の保管施設の標識)

第30条 指定処理施設等設置者は,当該許可に係る指定処理施設,特定小型焼却施設又は積替保管施設において処理する産業廃棄物の保管場所の公衆の見やすい場所に,次に掲げる事項を記載した標識(様式第13号)を掲げなければならない。

(1) 産業廃棄物の種類

(2) 管理者の氏名及び連絡先

(3) 保管する産業廃棄物の種類ごとの数量の上限

(4) 積み上げる産業廃棄物の高さの上限

(平26規則28・旧第25条繰下・一部改正)

(指定処理施設等の帳簿の作成)

第31条 条例第16条第3項の規定による帳簿の作成は,指定処理施設等において処理される産業廃棄物の種類ごとに,次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 運搬に係る次に掲げる事項

ア 産業廃棄物の運搬を終了した年月日

イ 産業廃棄物の運搬方法及び運搬先ごとの産業廃棄物の運搬量

ウ 積替え又は保管を行う場合にあっては,積替え又は保管を行う場所ごとの積替え又は保管を行う場所からの搬出量

(2) 運搬の委託に掲げる事項

ア 委託の年月日

イ 委託先の氏名又は名称及び住所並びに法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可の許可番号

ウ 運搬先ごとの委託に係る産業廃棄物の量

(3) 処分に係る次に掲げる事項

ア 産業廃棄物の処分の年月日

イ 産業廃棄物の処分方法ごとの処分量

ウ 処分後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量

(4) 処分の委託に係る次に掲げる事項

ア 委託の年月日

イ 委託先の氏名又は名称及び住所並びに法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可の許可番号

ウ 委託先ごとの委託の内容及び委託に係る産業廃棄物の量

(平26規則28・旧第26条繰下)

(許可取消事業者の公表)

第32条 条例第18条第3項に規定する公表は,許可を取り消した後速やかに,インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(平26規則28・旧第27条繰下・一部改正)

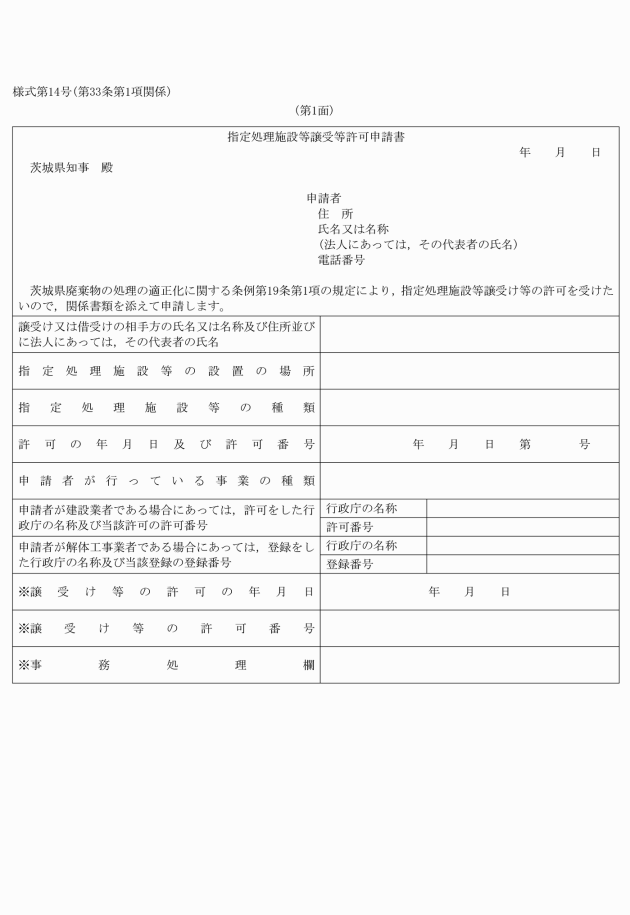

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 譲受け又は借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(3) 指定処理施設等の設置の場所

(4) 指定処理施設等の種類

(5) 許可の年月日及び許可番号

(6) 申請者が行っている事業の種類

(7) 申請者が建設業者である場合にあっては,許可をした行政庁の名称及び当該許可の許可番号

(8) 申請者が解体工事業者である場合にあっては,登録をした行政庁の名称及び当該登録の登録番号

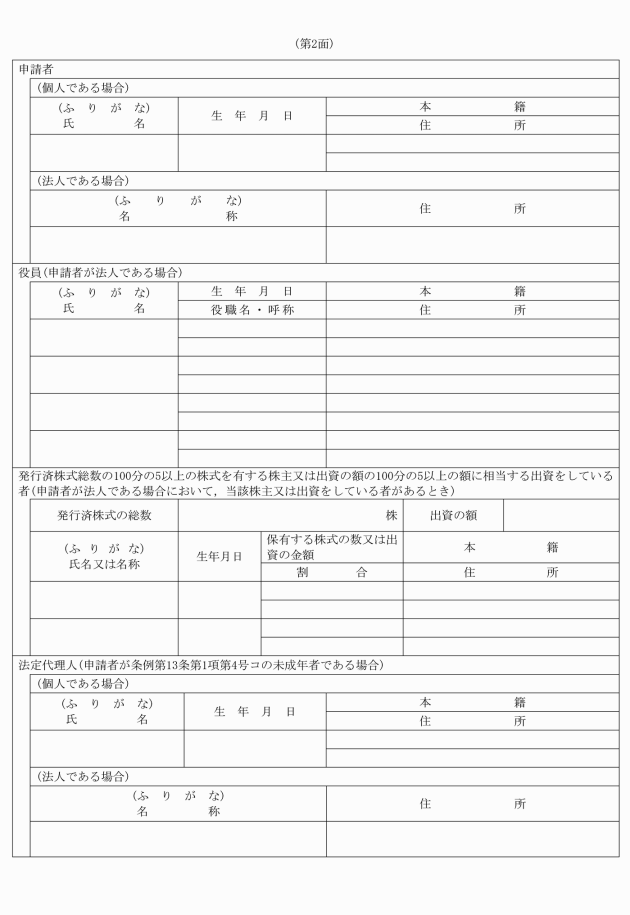

(9) 申請者が法人である場合にあっては,その役員の氏名及び住所

(10) 申請者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては,それらの者の氏名又は名称,住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額

(11) 申請者が条例第13条第1項第4号コの未成年者である場合にあっては,その法定代理人の氏名及び住所

(12) 申請者に第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の氏名及び住所

2 申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 当該指定処理施設等の維持管理に関する技術的能力を説明する書類

(2) 当該指定処理施設等の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類並びに特定小型焼却施設にあっては,産業廃棄物の処理に係る費用に関する計画書

(3) 申請者が法人である場合にあっては,定款及び登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における損益計算書,貸借対照表,株主資本等変動計算書,個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(4) 申請者が個人である場合にあっては,住民票の写し,条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類,資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(5) 申請者が条例第13条第1項第4号アからスまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(6) 申請者が法人である場合にあっては,その役員の住民票の写し及びその役員が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(7) 申請者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては,それらの者の住民票の写し及びそれらの者が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合にあっては,その登記事項証明書)

(8) 申請者が条例第13条第1項第4号コの未成年者である場合にあっては,その法定代理人の住民票の写し及びその法定代理人が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(法定代理人が法人である場合にあっては,その登記事項証明書,その役員の住民票の写し及びその役員が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類)

(9) 申請者に第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住民票の写し及びその者が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(10) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類及び図面

(平24規則45・一部改正,平26規則28・旧第28条繰下・一部改正,令元規則31・一部改正)

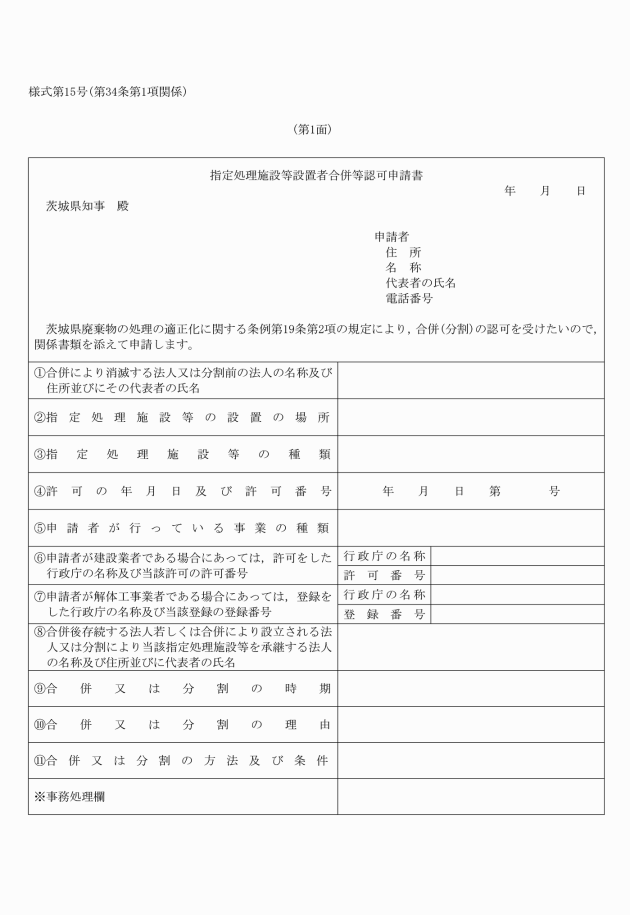

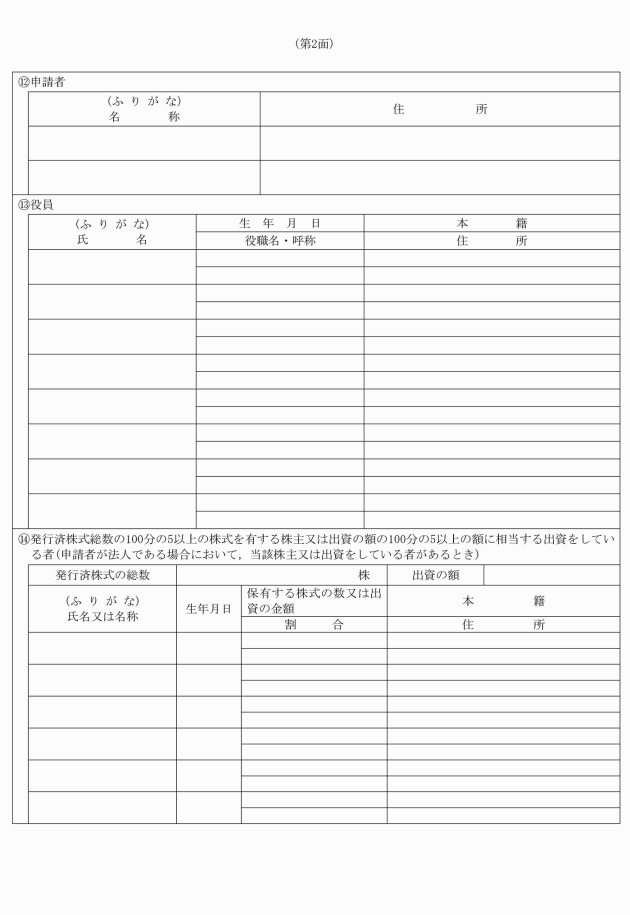

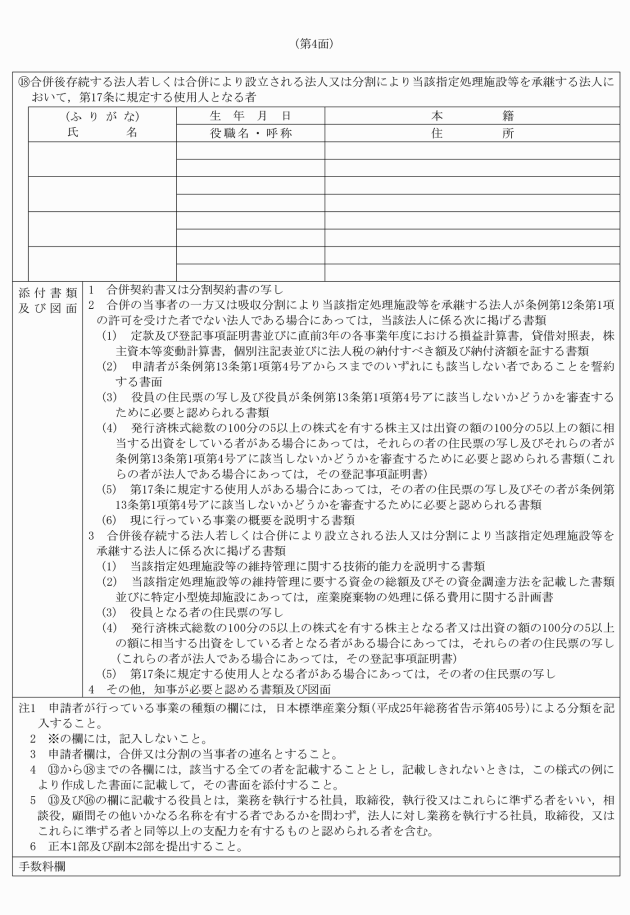

(1) 名称及び住所並びに代表者の氏名

(2) 合併により消滅する法人又は分割前の法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名

(3) 指定処理施設等の設置の場所

(4) 指定処理施設等の種類

(5) 許可の年月日及び許可番号

(6) 申請者が行っている事業の種類

(7) 申請者が建設業者である場合にあっては,許可をした行政庁の名称及び当該許可の許可番号

(8) 申請者が解体工事業者である場合にあっては,登録をした行政庁の名称及び当該登録の登録番号

(9) 合併又は分割の時期

(10) 合併又は分割の理由

(11) 合併又は分割の方法及び条件

(12) 役員の氏名及び住所

(13) 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者がある場合にあっては,それらの者の氏名又は名称,住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額

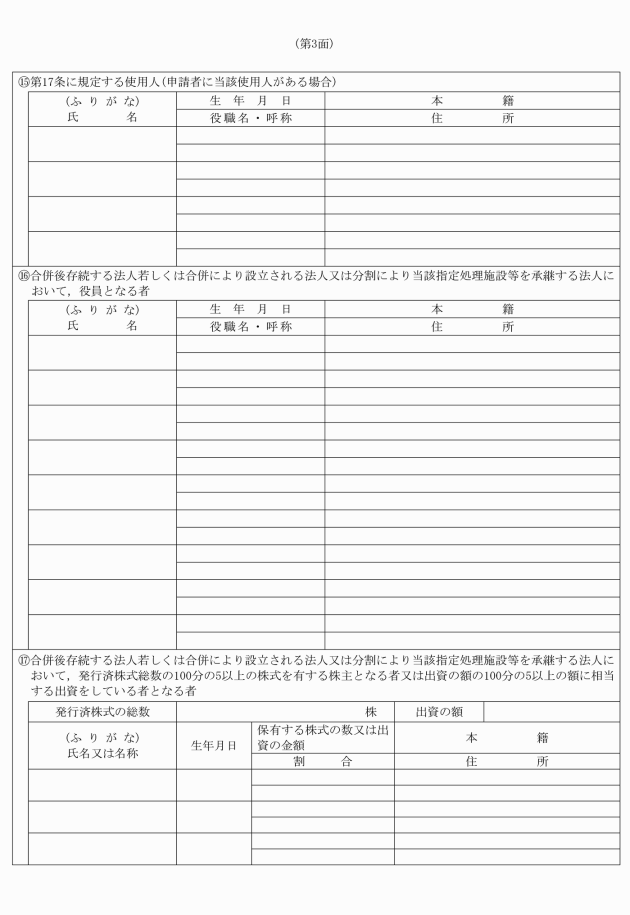

(14) 第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の氏名及び住所

(15) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該指定処理施設等を承継する法人に係る次に掲げる事項

ア 名称及び住所並びに代表者の氏名

イ 役員となる者の氏名及び住所

ウ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合にあっては,それらの者の氏名又は名称,住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額

エ 第17条に規定する使用人となる者がある場合にあっては,その者の氏名及び住所

2 申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 合併契約書又は分割契約書の写し

(2) 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該指定処理施設等を承継する法人が条例第12条第1項の許可を受けた者でない法人である場合にあっては,当該法人に係る次に掲げる書類

ア 定款及び登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における損益計算書,貸借対照表,株主資本等変動計算書,個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

イ 申請者が条例第13条第1項第4号アからスまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

ウ 役員の住民票の写し及び役員が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

エ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者がある場合にあっては,それらの者の住民票の写し及びそれらの者が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合にあっては,その登記事項証明書)

オ 第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住民票の写し及びその者が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

カ 現に行っている事業の概要を説明する書類

(3) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該指定処理施設等を承継する法人に係る次に掲げる書類

ア 当該指定処理施設等の維持管理に関する技術的能力を説明する書類

イ 当該指定処理施設等の維持管理に要する資金の総額及びその資金調達方法を記載した書類並びに特定小型焼却施設にあっては,産業廃棄物の処理に係る費用に関する計画書

ウ 役員となる者の住民票の写し

エ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合にあっては,それらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合にあっては,その登記事項証明書)

オ 第17条に規定する使用人となる者がある場合にあっては,その者の住民票の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類及び図面

(平24規則45・一部改正,平26規則28・旧第29条繰下・一部改正,令元規則31・一部改正)

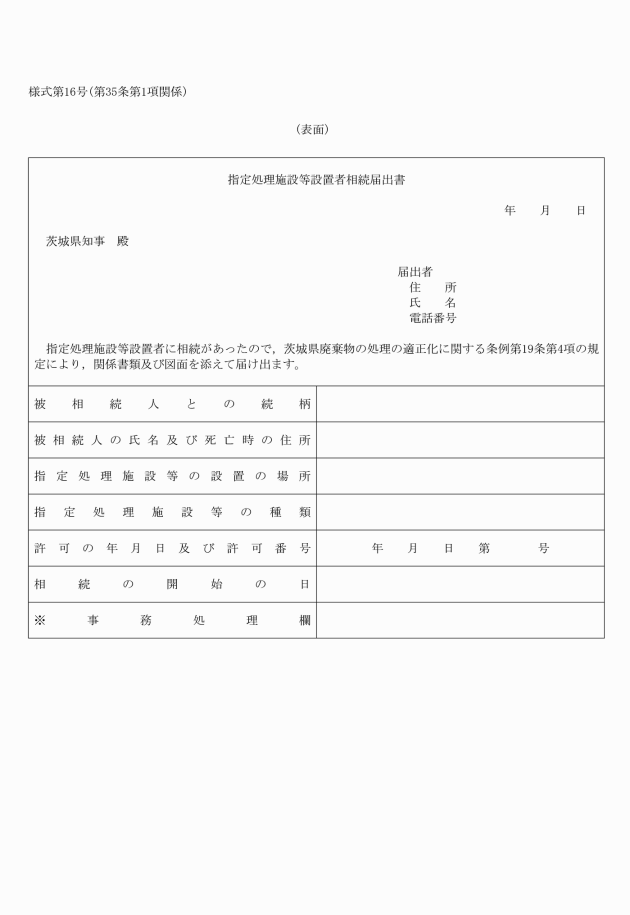

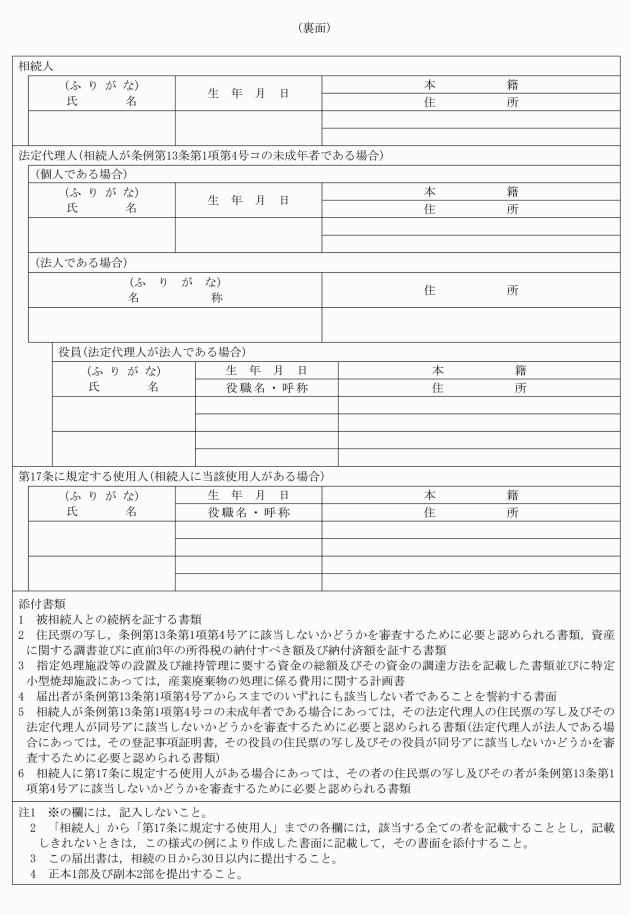

(1) 氏名及び住所並びに被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び死亡時の住所

(3) 指定処理施設等の設置の場所

(4) 指定処理施設等の種類

(5) 許可の年月日及び許可番号

(6) 相続の開始の日

(7) 相続人が条例第13条第1項第4号コの未成年者である場合にあっては,その法定代理人の氏名及び住所

(8) 相続人に第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の氏名及び住所

2 届出書には,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 被相続人との続柄を証する書類

(2) 住民票の写し,条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類,資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(3) 指定処理施設等の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類並びに特定小型焼却施設にあっては,産業廃棄物の処理に係る費用に関する計画書

(4) 届出者が条例第13条第1項第4号アからスまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(5) 相続人が条例第13条第1項第4号コの未成年者である場合にあっては,その法定代理人の住民票の写し及びその法定代理人が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(法定代理人が法人である場合にあっては,その登記事項証明書,その役員の住民票の写し及びその役員が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(6) 相続人に第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住民票の写し及びその者が条例第13条第1項第4号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(平24規則45・一部改正,平26規則28・旧第30条繰下・一部改正,令元規則31・一部改正)

第4章 雑則

(平26規則28・旧第31条繰下・一部改正)

(平26規則28・旧第32条繰下・一部改正)

付則

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

付則(平成24年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成26年規則第28号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

付則(令和元年規則第31号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平26規則28・一部改正)

1 指定処理施設等の全てに共通する技術上の基準

(1) 指定処理施設等のある事業場の周囲には,みだりに人が当該事業場に立ち入ることを防止するための囲い(当該囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる場合にあっては,当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられ,かつ,当該囲いには,当該事業場の産業廃棄物の搬入路から当該事業場の内部を容易に見通すことができる部分が設けられていること。

(2) 自重,積載荷重その他の荷重,地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。

(3) 産業廃棄物,産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水,指定処理施設等において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。

(4) 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり,又は必要な設備が設けられていること。

(5) 著しい騒音及び振動を発生し,周囲の生活環境を損なわないものであること。

(6) 指定処理施設等から排水を放流する場合は,その水質を生活環境の保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。

2 指定処理施設及び特定小型焼却施設に共通する技術上の基準

産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備が,当該指定処理施設及び特定小型焼却施設の処理能力に応じ,十分な容量を有し,かつ,条例第15条の規定による維持管理に支障が生じないものであること。

3 指定処理施設の技術上の基準

指定処理施設の種類 | 技術上の基準 |

1 汚泥の脱水施設であって,1日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの | 施設が設置される床又は地盤面が,不透水性の材料で築造され,又は被覆されていること。 |

2 汚泥の乾燥施設(天日乾燥施設を除く。)であって,1日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの | 施設の煙突から排出されるガスにより生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理施設が設けられていること。 |

3 汚泥の乾燥施設(天日乾燥施設に限る。)であって,1日当たりの処理能力が100立方メートル以下のもの | 1 天日乾燥床の側面及び底面は,不透水性の材料が用いられていること。 2 天日乾燥床の周囲には,地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠その他の設備が設けられていること。 |

4 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設を除く。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1日当たりの処理能力が5立方メートル以下のもの イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの ウ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 1 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 (1) 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。 (2) 燃焼ガスが,摂氏800度以上の温度を保ちつつ,2秒以上滞留できるものであること。 (3) 外気と遮断された状態で,定量ずつ産業廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ただし,定量ずつ産業廃棄物を燃焼室に投入することができないことが,構造上やむを得ないと認められる焼却施設については,燃焼の際,外気と遮断された燃焼室であることをもって足りる。)。 (4) 燃焼ガスの温度を速やかに第1号に掲げる温度以上にし,及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。 (5) 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。 2 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し,かつ,記録するための装置が設けられていること。 3 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし,集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては,この限りでない。 4 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(前項ただし書の場合にあっては,集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し,かつ,記録するための装置が設けられていること。 5 焼却施設から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。 6 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し,かつ,記録するための装置が設けられていること。 7 ばいじんを焼却灰と分離して排出し,貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし,当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し,又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は,この限りでない。 8 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 (1) ばいじん又は焼却灰が飛散し,及び流出しない構造のものであること。 (2) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては,次の要件を備えていること。 ア ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。 イ 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 (3) ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては,次の要件を備えていること。 ア 焼成炉中の温度が摂氏1,000度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。 イ 焼成炉中の温度を連続的に測定し,かつ,記録するための装置が設けられていること。 ウ 焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 (4) ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては,ばいじん又は焼却灰の焼成,セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。 9 排ガス処理設備の出口における排ガスの測定のために,測定口及び必要な足場が設けられていること。 |

5 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設を除く。)であって,次のいずれにも該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。) ア 1日当たりの処理能力が1立方メートル以下のもの イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの ウ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 1 4の項右欄の例によること。 2 事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ,かつ,当該焼却施設が設置される床又は地盤面は,廃油が浸透しない材料で築造され,又は被覆されていること。 |

6 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設を除く。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1日当たりの処理能力が100キログラム以下のもの イ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 4の項右欄の例によること。 |

7 産業廃棄物(汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。),廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。),廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)並びに廃ポリ塩化ビフェニル等,ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設を除く。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1時間当たり処理能力が200キログラム未満のもの イ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 4の項右欄の例によること。 |

8 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1日当たりの処理能力が5立方メートル以下のもの イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの ウ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 1 ばいじんを焼却灰と分離して排出し,貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし,当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は,この限りでない。 2 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 (1) ばいじん又は焼却灰が飛散し,及び流出しない構造のものであること。 (2) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては,次の要件を備えていること。 ア ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。 イ 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 (3) ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては,次の要件を備えていること。 ア 焼成炉中の温度が摂氏1,000度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。 イ 焼成炉中の温度を連続的に測定し,かつ,記録するための装置が設けられていること。 ウ 焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 (4) ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては,ばいじん又は焼却灰,セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。 3 次の要件を備えたガス化施設が設けられていること。 (1) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし,かつ,これを保つことができる加熱装置が設けられていること。 (2) 外気と遮断されたものであること。 4 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。 (1) ごみのガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保持することができるものであること。 (2) 外気と遮断されたものであること。 (3) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。 5 改質設備中のガスの温度を連続的に測定し,かつ,記録するための装置が設けられていること。 6 除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし,除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては,この限りでない。 7 除去設備に流入する改質ガスの温度(前項ただし書の場合にあっては,除去施設内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し,かつ,記録するための装置が設けられていること。 8 改質ガス中の硫黄酸化物,ばいじん,塩化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。 |

9 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)であって,次のいずれにも該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。) ア 1日当たりの処理能力が1立方メートル以下のもの イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの ウ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 8の項右欄の例によること。 |

10 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1日当たりの処理能力が100キログラム以下のもの イ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 8の項右欄の例によること。 |

11 産業廃棄物(汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。),廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。),廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)並びに廃ポリ塩化ビフェニル等,ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの イ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 8の項右欄の例によること。 |

12 廃油の油水分離施設であって,1日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。) | 1 事故時における受入設備,油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。 2 施設が設置される床又は地盤面は,水及び油が浸透しない材料で築造され,又は被覆されていること。 |

13 廃酸又は廃アルカリの中和施設であって,1日当たりの処理能力が50立方メートル以下のもの | 1 施設が設置される床又は地盤面が,不浸透性の材料で築造され,又は被覆されていること。 2 廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。 3 事故時における受入設備,保管設備及び中和設備からの廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の流出を防止するために,受入設備,保管設備及び中和設備の周囲に必要な流出防止堤その他の設備を設けること。 |

14 廃プラスチック類の破砕施設であって,1日当たりの処理能力が5トン以下のもの | 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な囲い,集じん器,散水装置等が設けられていること。 |

15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第2条第2号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)又は政令第2条第9号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。以下「がれき類」という。)の破砕施設であって,1日当たりの処理能力が5トン以下のもの | 14の項右欄の例によること。 |

16 廃プラスチック類,政令第2条第2号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)及びがれき類以外の破砕施設 | 14の項右欄の例によること。 |

17 産業廃棄物の圧縮施設又は切断施設 | 施設が設置される床又は地盤面がコンクリート等強固な材料で築造されてること。 |

18 汚泥の造粒固化施設(固化によって汚水が生じるものに限る。) | 当該汚水による生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる汚水処理設備が設けられていること。 |

19 産業廃棄物の堆肥化施設(固形状物を扱う場合に限る。) | 1 施設が設置される床又は地盤面が,不透水性の材料で築造され,又は被覆され,並びに適当な覆い及び側壁が設けられていること。 2 発酵槽に空気を供給できる装置又は発酵槽内の切り替えし装置等を設けること。 3 施設から発生する悪臭を防止するための脱臭設備が設けられていること。 |

20 産業廃棄物の堆肥化施設(液状物を扱う場合に限る。) | 不透水性の材料で築造された貯留施設が設けられていること。 |

21 廃プラスチックの溶融施設 | 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。 |

4 特定小型焼却施設の技術上の基準

3 指定処理施設の技術上の基準の表4の項右欄の例によること。

5 積替保管施設の技術上の基準

(1) 産業廃棄物の積替え又は保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては,当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備が設けられているとともに,汚水が地下に浸透しない構造であること。

(2) 産業廃棄物をその種類ごとに保管するための設備が設けられていること。

(3) 積替え又は保管をする場所は,積替え又は保管を行う産業廃棄物の数量に応じ,十分な容量を有し,かつ,条例第15条の規定による維持管理に支障が生じないものであること。

別表第2(第25条関係)

(平26規則28・一部改正)

1 指定処理施設等の全てに共通する技術上の基準

(1) 敷地の周囲の囲いは,みだりに人が施設に立ち入るのを防止することができるようにすること。

(2) 立て札等の表示は,常に見やすい状態にしておくとともに,表示すべき事項に変更が生じた場合は,速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。

(3) 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。

(4) 蚊,はえ等の発生の防止に努め,構内の清潔を保持すること。

(5) 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。

(6) 指定処理施設等に係る事業場の内部を容易に見通すことができる部分に産業廃棄物をたい積させる等により当該事業場の内部を容易に見通すことを妨げないようにすること。

(7) 指定処理施設等から排水を放流する場合は,その水質を生活環境の保全上の支障が生じないものとするとともに,定期的に放流水の水質検査を行うこと。

(8) 指定処理施設等への産業廃棄物の投入は,当該指定処理施設等の処理能力を超えないように行うこと。

(9) 受入設備,貯留設備及び保管設備の容量を超えて産業廃棄物の搬入をしないこと。

(10) 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該指定処理施設等の処理能力に見合った適正なものとなるよう,産業廃棄物を受け入れる際に,当該産業廃棄物の分析又は計量を行うこと。

(11) 指定処理施設等の正常な機能を維持するため,定期的に点検及び機能検査を行うこと。

(12) 事故の発生を防止するため,常に,巡回監視及び点検を実施すること。

(13) 台風,大雨等の災害の発生するおそれのあるときは,構内の巡回監視を強化し,産業廃棄物の飛散,流出等の事故の予防を図ること。

(14) 産業廃棄物が指定処理施設等から流出する等の異常な事態が生じたときは,直ちに指定処理施設施設等の運転を停止し,流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

(15) 指定処理施設等における産業廃棄物の搬入及び搬出の時間は,次に掲げる場合を除き,午前6時から午後10時までとすること。

ア 地震,台風,大雨等の災害による事故の予防(それらの災害が発生する可能性が高い場合等緊急である場合に行うものに限る。)又はそれらの災害が発生した場合における応急措置若しくは復旧のために必要な産業廃棄物の処理を行う場合

イ 道路,鉄道,電気,ガス,上下水道その他公共施設に関する工事により排出した産業廃棄物を搬入し,又は搬出する場合において,午後10時から翌朝午前6時までの間に搬入し,又は搬出しないことにより,生活環境の保全上重大な支障を生ずるとき。

ウ その他知事が生活環境の保全上支障を生ずるおそれがないと認める場合

(16) 周辺の交通の安全上必要な場合は,交通整理員の配置等により安全の確保を行うこと。

(17) 指定処理施設等の出入口は,常に清掃すること。

(18) 指定処理施設等の維持管理に関する点検,検査等に関する記録を作成し,これを5年間保存すること。

(19) 指定処理施設等による産業廃棄物の処理に関する帳簿等を整備し,これを事務所に備えておくこと。

(20) 指定処理施設等の適正な管理及び運営を行うため,従業員に対して必要な教育を行うこと。

(21) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める措置を講ずること。

2 指定処理施設の技術上の基準

指定処理施設の種類 | 技術上の基準 |

1 汚泥の脱水施設であって,1日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの | 1 脱水機の脱水機能の低下を防止するため,定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。 2 汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。 |

2 汚泥の乾燥施設(天日乾燥施設を除く。)であって,1日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの | 1 汚泥の性状に応じ,乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。 2 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにするとともに,定期的にばい煙に関する検査を行うこと。 |

3 汚泥の乾燥施設(天日乾燥施設に限る。)であって,1日当たりの処理能力が100立方メートル以下のもの | 定期的に天日乾燥床を点検し,汚泥又は汚泥からの分離液が流出し,又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には,速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 |

4 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であって,次のいずれにも該当するもの ア 1日当たりの処理能力が5立方メートル以下のもの イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの ウ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 1 ピット・クレーン方式によって燃焼室に産業廃棄物を投入する場合には,常時,産業廃棄物を均一に混合すること。 2 燃焼室への産業廃棄物の投入は,外気と遮断した状態で,定量ずつ行うこと。 3 焼却灰の熱しゃく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。ただし,焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあっては,この限りでない。 4 運転を開始する場合には,助燃装置を作動させる等により,炉温を速やかに上昇させること。 5 運転を停止する場合には,助燃装置を作動させる等により,炉温を高温に保ち,産業廃棄物を燃焼し尽くすこと。 6 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し,かつ,記録すること。 7 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし,集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては,この限りでない。 8 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(前項ただし書の場合にあっては,集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し,かつ,記録すること。 9 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。 10 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が100万分の100以下となるように産業廃棄物を焼却すること。ただし,セメントの製造の用に供する焼成炉(プレヒーター付きロータリーキルンに限る。)であって,当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を,3月に1回以上測定し,かつ,記録するものにあっては,この限りでない。 11 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し,かつ,記録すること。 12 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が1立方メートル当たり5ナノグラム以下となるように産業廃棄物を焼却すること。この場合において,温度が摂氏零度であって,圧力が1気圧の状態に換算した排ガスによるものとする。 13 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上,ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物,ばいじん,塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を6月に1回以上測定し,かつ,記録すること。 14 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。 15 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し,又は冷却する場合は,当該水の飛散及び流出による生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。 16 ばいじんを焼却灰と分離して排出し,貯留すること。ただし,当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し,又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合にあっては,この限りでない。 17 ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては,灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。 18 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては,焼成炉中の温度を摂氏1,000度以上に保つとともに,焼成炉中の温度を連続的に測定し,かつ,記録すること。 19 ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては,ばいじん又は焼却灰,セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。 20 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに,消火器その他の消火設備を備えること。 21 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。 22 排出口における排ガス中のばいじん及び塩化水素の濃度は,温度が摂氏零度であって圧力が1気圧の状態に換算した排ガス1立方メートルにつき,それぞれ次に定める量以下とすること。 ア ばいじん 0.15グラム イ 塩化水素 700ミリグラム |

5 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設を除く。)であって,次のいずれにも該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。) ア 1日当たりの処理能力が1立方メートル以下のもの イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの ウ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 1 4の項右欄の例によること。 2 廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに,別表第1 3 指定処理施設の技術上の基準の表5の項右欄第2項により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し,異常を認めた場合は,速やかに必要な措置を講ずること。 |

6 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設を除く。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1日当たりの処理能力が100キログラム以下のもの イ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 4の項右欄の例によること。 |

7 産業廃棄物(汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。),廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。),廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)並びに廃ポリ塩化ビフェニル等,ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設を除く。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの イ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 4の項右欄の例によること。 |

8 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1日当たりの処理能力が5平方メートル以下のもの イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの ウ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 1 投入する産業廃棄物の数量及び性状に応じ,ガス化設備における産業廃棄物のガス化に必要な時間を調節すること。 2 ガス化設備内を産業廃棄物のガス化に必要な温度に保つこと。 3 改質設備中のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。 4 改質設備中のガスの温度を連続的に測定し,かつ,記録すること。 5 除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし,除去設備内で改質ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に速やかに冷却することができる場合にあっては,この限りでない。 6 除去設備に流入する改質ガスの温度(前項ただし書の場合にあっては,除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し,かつ,記録すること。 7 冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。 8 ダイオキシン類の濃度の算出方法(平成12年厚生省告示第7号)に規定する方法により算出された除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度が1立方メートル当たり0.1ナノグラム以下となるように産業廃棄物のガス化及び改質を行うこと。 9 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上,硫黄酸化物,ばいじん,塩化水素及び窒素酸化物の濃度を6月に1回以上測定し,かつ,記録すること。 10 ばいじんを焼却灰と分離して排出し,貯留すること。ただし,当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し,又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合にあっては,この限りでない。 11 ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては,灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。 12 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては,焼成炉中の温度を摂氏1,000度以上に保つとともに,焼成炉中の温度をその融点以上に保つこと。 13 ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては,ばいじん又は焼却灰,セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。 14 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに,消火器その他の消火設備を備えること。 |

9 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)であって,次のいずれにも該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。) ア 1日当たりの処理能力が1立方メートル以下のもの イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの ウ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 8の項右欄の例によること。 |

10 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1日当たりの処理能力が100キログラム以下のもの イ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 8の項右欄の例によること。 |

11 産業廃棄物(汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。),廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。),廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)並びに廃ポリ塩化ビフェニル等,ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)の焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)であって,次のいずれにも該当するもの ア 1時間当たりの処理能力が200キログラム未満のもの イ 火格子面積が2平方メートル未満のもの | 8の項右欄の例によること。 |

12 廃油の油水分離施設であって,1日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。) | 1 廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに,別表第1 3 指定処理施設の技術上の基準の表12の項右欄第1項により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し,異常を認めた場合は,速やかに必要な措置を講ずること。 2 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに,消火器その他の消火設備を備えること。 |

13 廃酸又は廃アルカリの中和施設であって,1日当たりの処理能力が50立方メートル以下のもの | 1 中和槽内の水素イオン濃度指数を測定し,廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。 2 廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。 3 廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。 |

14 廃プラスチック類の破砕施設であって,1日当たりの処理能力が5トン以下のもの | 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。 |

15 政令第2条第2号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であって,1日当たりの処理能力が5トン以下のもの | 14の項右欄の例によること。 |

16 廃プラスチック類,政令第2条第2号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)及びがれき類以外の破砕施設 | 14の項右欄の例によること。 |

17 産業廃棄物の圧縮施設又は切断施設 | 設備が設置されている床又は地盤面を定期的に点検し,異常を認めた場合は,速やかに必要な措置を講ずること。 |

18 汚泥の造粒固化施設 | 当該施設から発生する汚水等により生活環境の保全上の支障が生じないように処理すること。 |

19 産業廃棄物の堆肥化施設 | 1 床,覆い,側壁,貯留施設その他の設備を定期的に点検し,異常を認めた場合は,速やかに必要な措置を講ずること。 2 送風装置等を設置している場合は,当該送風装置等の維持管理を適切に行うこと。 |

20 廃プラスチックの溶融施設 | 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。 |

3 特定小型焼却施設の技術上の基準

2 指定処理施設の技術上の基準の表4の項右欄の例によること。

4 積替保管施設の技術上の基準

(1) 産業廃棄物の積替え又は保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては,当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講ずること。

(2) 産業廃棄物を種類ごと(複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合している場合を除く。),排出事業者ごと,処分方法ごと及び処分先ごとに保管すること。

(3) 積替保管施設において積替え又は保管を行う産業廃棄物の数量は,第12条第3項第2号の数量を超えないようにすること。

(平26規則28・全改,令元規則31・一部改正)

(平26規則28・一部改正)

(平26規則28・一部改正)

(平26規則28・一部改正)

(平26規則28・全改,令元規則31・一部改正)

(平26規則28・全改,令元規則31・一部改正)

(平26規則28・追加,令元規則31・一部改正)

(平26規則28・旧様式第10号繰下・一部改正)

(平26規則28・旧様式第11号繰下・一部改正)

(平26規則28・旧様式第12号繰下・一部改正)

(平26規則28・追加,令元規則31・一部改正)

(平26規則28・追加,令元規則31・一部改正)

(平26規則28・追加,令元規則31・一部改正)

(平26規則28・旧様式第16号繰下・一部改正)