目的から探す

ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 健康づくり・病気予防 > 予防接種 > 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について

ページ番号:33998

更新日:2025年8月28日

ここから本文です。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について

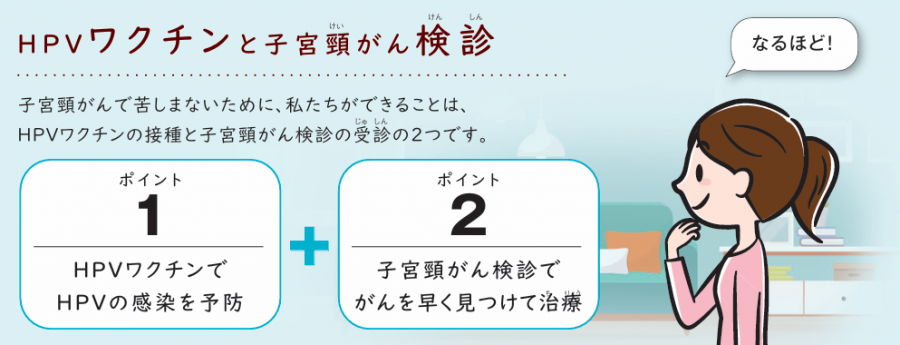

子宮頸がんは、HPVワクチンの接種による感染予防と子宮頸がん検診による早期発見が大切です

目次

- 平成9年度~20年度生まれの女性でHPVワクチンを1回以上受けた方へ

- ヒトパピローマウイルス感染症とは

- HPVワクチンについて知りたい

- 相談窓口について知りたい

- 住んでいる自治体からのお知らせを知りたい

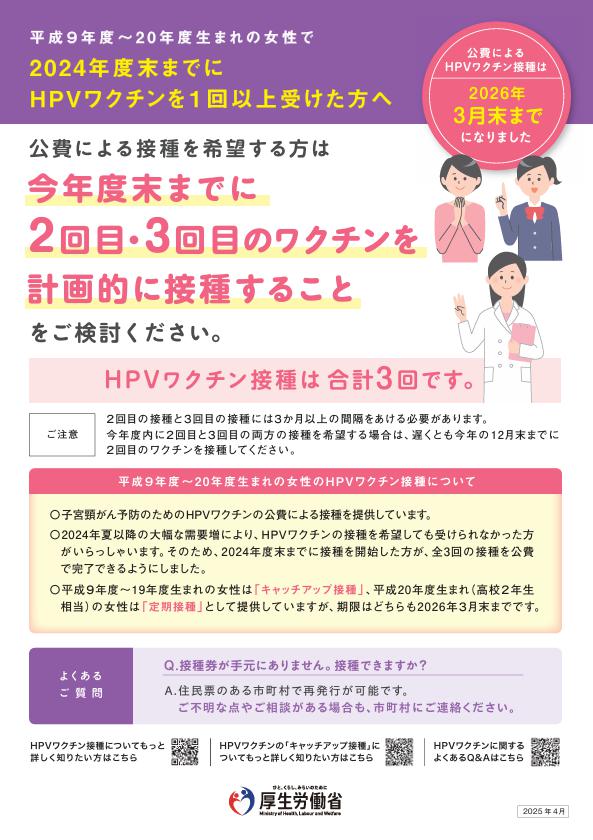

平成9年度~平成20年度生まれの女性でHPVワクチンを1回以上受けた方へ

<平成9年度~20年度生まれの女性でHPVワクチンを1回以上受けた方へ(※)>

(※)2022年4月~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方の公費による接種は2026年3月31日までです。公費による接種を希望する方は、2026年3月31日までに2回目・3回目のワクチンを接種することをご検討ください。 詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。(厚労省ホームページ)(外部サイトへリンク) |

キャッチアップ接種

積極的勧奨の差し控えにより、HPVワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)の間に必要な回数の接種を逃してしまった方に、改めて接種の機会を提供していました。

平成9年度生まれ~平成20年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2009年4月1日)の女性で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までの間にHPVワクチンを1回以上受けた方は、令和8年3月31日までの間、残りの接種を公費で受けることが可能です。

対象の方は無料でワクチン接種を行うことができますので、接種にあたっては、主治医、お住まいの市町村にご相談のうえ、ワクチン接種をご検討ください。(接種期間を過ぎた場合は、自己負担が発生しますのでご注意ください。)

キャッチアップ接種についての詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。(厚労省ホームページ:キャッチアップ接種について(外部サイトへリンク))

ヒトパピローマウイルス感染症とは

日本では毎年、約1.1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約2,900人の女性が子宮頸がんで亡くなっています。また、若い年齢層で発症する割合が比較的高いがんです。患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。

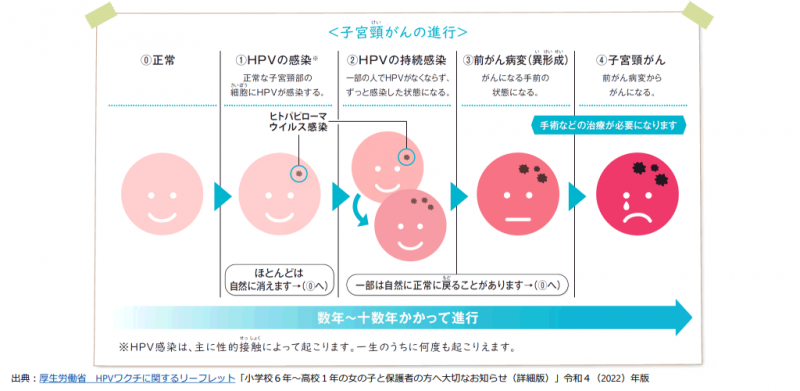

子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因と考えられています。性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。

HPVに感染すると、ウイルスが自然に排出されることが多いですが、そのまま留まることもあります。長い間排除されずに感染したままでいると一部に子宮頸がんが発生することがあります。子宮頸がんは、早期に発見されれば比較的治療しやすいがんですが、治療が難しいとされています。

HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に、定期接種が行われています。

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンについて

予防接種法に基づく定期の予防接種(定期接種)

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)は予防接種法に基づく定期接種です。

小学校6年~高校1年相当の女子が対象で、公費によりHPVワクチンを接種することができます。

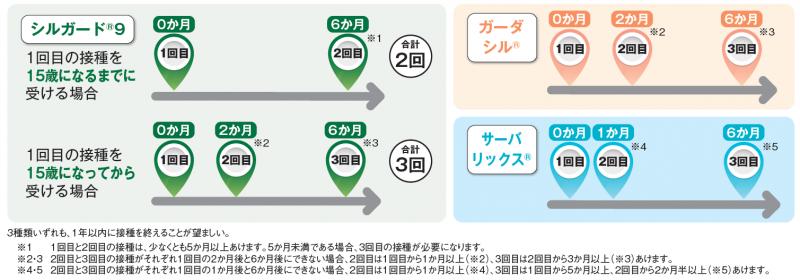

現在、公費で受けられるHPVワクチンは、防ぐことができるHPVの種類(型)によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。

間隔をあけて、同じ種類のワクチンを合計2~3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関にご相談ください。

詳細は厚生労働省ホームページ(ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~)もご参照ください

HPVワクチンの効果

サーバリックスおよびガーダジルは子宮頸がんをおこしやすい種類(型)であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

シルガード9は、HPV16型と18型に加え、ほかの5種類のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

公費で受けられるHPVワクチンの接種により、感染予防対策を示す抗体は少なくとも12年維持される可能性があることが、これまでの研究でわかっています。

(概要版)(詳細版)

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)

HPVワクチンのリスク

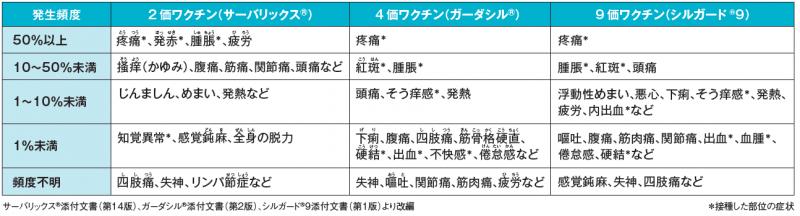

HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みの症状が起こることが報告されています。これは、免疫反応のために起こる症状で、ほとんどは数日程度で治まります。また、まれに重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)(※1)が起こることがあります。

【HPVワクチン接種後の主な副反応】

(※1)重いアレルギー症状:呼吸困難やじんましん等(アナフィラキシー)

神経系の症状:手足の力が入りにくい(ギラン・バレー症候群)、頭痛、嘔吐、意識低下(急性散在性脳脊髄炎(ADEM))等

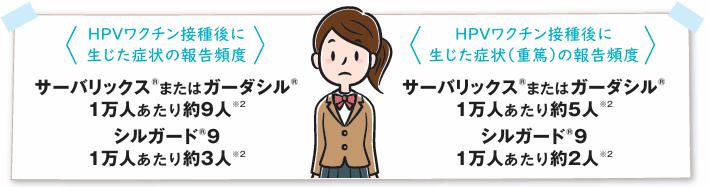

なお、因果関係があるかどうかわからないものや、接種後短期間で回復した症状をふくめてHPVワクチン接種後に生じた症状として報告があったのは、接種1万人あたり、サーバリックス®またはガーダシル®では約9人、シルガード®9では約3人です(※2)。

このうち、報告した医師や企業が重篤(※3)と判断した人は、接種1万人あたり、サーバリックス®またはガーダシル®では約5人、シルガード®9では約2人です(※2)。

(※2)HPVワクチン接種後に生じた症状として報告があった数(副反応疑い報告制度における報告数)は、企業からの報告では販売開始から、医療機関からの報告では平成22(2010)年11月26日から、令和6(2024)年9月末時点までの報告の合計。出荷数量より推計した接種者数(サーバリックス®およびガーダシル®は422万人、シルガード®9は177.2万人)を分母として1万人あたりの頻度を算出。

(※3)重篤な症状には、入院相当以上の症状などがふくまれていますが、報告した医師や企業の判断によるため、必ずしも重篤でないものも重篤として報告されることがあります。

厚生労働省HP(HPVワクチンに関するQA)(外部サイトへリンク)も参照ください。

参考ページ

以下のページでも、HPVワクチンの情報を提供しています。

HPV予防接種拠点病院整備事業関東ブロック(外部サイトへリンク)

市民公開講座のご案内

順天堂大学医学部附属順天堂医院の主催による市民公開講座「がんの予防と治療について学ぼう~HPVワクチン接種副反応相談支援事業の現状もふまえて~」が以下のとおり開催されます。

- 日時:2025年9月20日(土曜日)14時~16時

- 会場:小川秀興講堂 順天堂大学医学部7号館 ※Web配信有(Zoom)

- 参加申込:9月12日までに以下のページから事前申込が必要です

よくあるご質問

積極的勧奨再開について

HPVワクチンの接種については、平成22年11月26日から国の「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」として、接種費用助成により広く接種が行われ、その後、平成25年4月1日からは、定期接種として接種が開始されました。

しかし、HPVワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛(痛み)がワクチン接種後に特異的に見られたことから、平成25年6月14日に、厚生労働省から定期の予防接種について、積極的な接種勧奨を差し控える通知が示されました。

その後、積極的勧奨が差控えとなっていた間、国の審議会でHPVワクチンの安全性や有効性等に関する議論がなされ、令和3年11月26日にHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないとされたことから、令和4年4月1日以降、各市町村において、順次、積極的勧奨が再開されることになりました。

接種にあたっては、リーフレットをご参照いただき、主治医やお住まいの市町村にご相談のうえ、ワクチン接種をご検討ください。

協力医療機関について

子宮頸がん予防ワクチンの予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関が各都道府県に設置されています。

茨城県においては、水戸赤十字病院及び筑波大学附属病院が協力医療機関となっています。

なお、協力医療機関での診察は、接種医やかかりつけ医等からの紹介が必要であり、個人でのお申し込みはできません。

子宮頸がん予防ワクチンを接種した後に、気になる症状が出たときは、まずは接種医療機関など、地域の医療機関にご相談いただきますようお願いいたします。

相談窓口(本課、教育庁)

厚生労働省の相談窓口

子宮頸がん予防ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談を受け付けています。

電話番号:0120-995-956

受付時間:月曜日から金曜日午前9時から午後5時

(ただし、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

茨城県の相談窓口

子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)の予防接種を受けた後に体調が悪くなった方からのご相談をお受けするため、本県でも相談窓口を設置しております。

【医療、救済などに関すること】

保健医療部疾病対策課予防グループ

電話番号:029-301-3219

【学校生活に関すること】

教育庁学校教育部保健体育課健康教育推進室

電話番号029-301-5349

【受付日時】

月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分まで

(ただし、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

市町村の相談窓口

| 市町村名 | HPVワクチンに関する情報 | 担当部署名 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 水戸市 | 水戸市ホームページ(外部サイトへリンク) | 感染症対策課 | 029-243-7315 |

| 日立市 | 日立市ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康づくり推進課 | 0294-21-3300 |

| 土浦市 | 土浦市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康増進課 | 029-826-3471 |

| 古河市 | 古河市ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康づくり課 | 0280-48-6882 |

| 石岡市 | 石岡市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康増進課 | 0299-43-6655 |

| 結城市 | 結城市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康増進課 | 0296-32-7890 |

| 龍ケ崎市 | 龍ケ崎市ホームページ(外部サイトへリンク) | 医療対策課 | 0297-63-2390 |

| 下妻市 | 下妻市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健センター | 0296-43-1990 |

| 常総市 | 常総市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部保健推進課 | 0297-23-3111 |

| 常陸太田市 | 常陸太田市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康づくり推進課 | 0294-73-1212 |

| 高萩市 | 高萩市ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康づくり課 | 0293-24-2121 |

| 北茨城市 | 北茨城市ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康づくり支援課 | 0293-43-1111 |

| 笠間市 | 笠間市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健センター | 0296-77-9145 |

| 取手市 | 取手市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健センター | 0297-85-6900 |

| 牛久市 | 牛久市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康づくり推進課 | 029-873-2111 |

| つくば市 | つくば市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健部桜保健センター | 029-857-3931 |

| ひたちなか市 | ひたちなか市ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康推進課 | 029-276-5222 |

| 鹿嶋市 | 鹿嶋市ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康福祉部保健センター | 0299-82-6218 |

| 潮来市 | 潮来市ホームページ(外部サイトへリンク) | かすみ保健福祉センター | 0299-64-5240 |

| 守谷市 | 守谷市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健センター | 0297-45-6546 |

| 常陸大宮市 | 常陸大宮市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康推進課 | 0295-54-7121 |

| 那珂市 | 那珂市ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康推進課 | 029-270-8071 |

| 筑西市 | 筑西市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康増進課 | 0296-22-0506 |

| 坂東市 | 坂東市ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康づくり推進課 | 0297-35-3121 |

| 稲敷市 | 稲敷市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康増進課 | 029-892-2000 |

| かすみがうら市 | かすみがうら市ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康づくり増進課 | 029-898-2312 |

| 桜川市 | 桜川市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康推進課 | 0296-75-3159 |

| 神栖市 | 神栖市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健予防課 | 0299-92-0141 |

| 行方市 | 行方市ホームページ(外部サイトへリンク) | 市民福祉部健康増進課 | 0291-34-6200 |

| 鉾田市 | 鉾田市ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 0291-33-3691 |

| つくばみらい市 | つくばみらい市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康増進課 | 0297-25-2100 |

| 小美玉市 | 小美玉市ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健衛生部健康増進課 | 0299-48-0221 |

| 茨城町 | 茨城町ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 029-240-7134 |

| 大洗町 | 大洗町ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 029-266-1010 |

| 城里町 | 城里町ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康保険課 | 029-240-6550 |

| 東海村 | 東海村ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 029-282-2797 |

| 大子町 | 大子町ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 0295-72-6611 |

| 美浦村 | 美浦村ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康増進課 | 029-885-1889 |

| 阿見町 | 阿見町ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康づくり課 | 029-888-2940 |

| 河内町 | 河内町ホームページ(外部サイトへリンク) | 町民課保健センター | 0297-84-4486 |

| 八千代町 | 八千代町ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉部健康増進課 | 0296-48-1955 |

| 五霞町 | 五霞町ホームページ(外部サイトへリンク) | 健康福祉課 | 0280-84-0006 |

| 境町 | 境町ホームページ(外部サイトへリンク) | 町民生活部健康推進課 | 0280-87-8000 |

| 利根町 | 利根町ホームページ(外部サイトへリンク) | 保健福祉センター | 0297-68-8291 |

健康被害救済制度

予防接種後に健康被害が生じた場合の救済制度があります。