目的から探す

ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 茨城県の可処分所得について

ページ番号:73694

更新日:2025年10月20日

ここから本文です。

茨城県の可処分所得について~「全国家計構造調査(総務省)」結果より~

概要

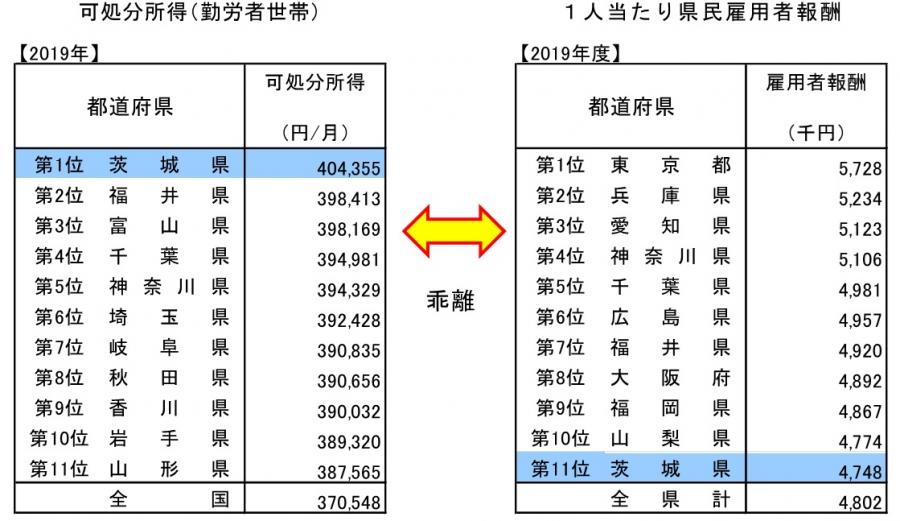

「2019年全国家計構造調査」によると、1世帯当たりの可処分所得(総世帯のうち勤労者世帯)について、 茨城県が全国第1位であることが分かりました。

一般的に、可処分所得が多くなるほど、自由に使えるお金が増えて、生活に余裕ができると言われています。

ただ、県民の皆様にとって、茨城県の可処分所得が全国第1位といっても実感と異なるかもしれません。

事実、別の統計である「県民経済計算」によると、個人の給与水準に近い指標である1人当たり県民雇用者報報酬は全国第11位(2019年度)であり、順位にかなり開きがあります。

そこで、こうした指標の違いを踏まえつつ、「なぜ、茨城県の可処分所得が全国第1位なのか」という分析をしましたので、ご紹介いたします。

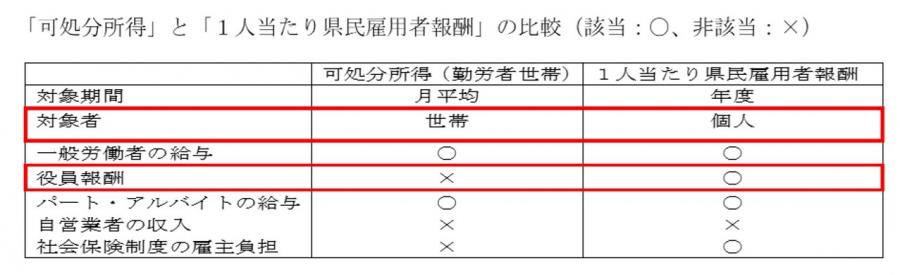

1人当たり県民雇用者報酬は、役員や経営者を含めた雇用者の受け取る給与等である「県民雇用者報酬」を雇用者数で割り返したもので、「個人の給与水準」に近いものです。

一方、「全国家計構造調査」は、世帯を単位とした統計ですので、可処分所得は、個人ではなく世帯員全員の所得となります。

そのため、個人の収入自体は全国第11位ぐらいであっても、共働きや働いている子どもと同居しているなど、世帯員で働いている人が(東京都など給与水準の高い都市部の世帯平均に比べて)相対的に多い場合、「世帯の所得」がより高い順位となることは十分にあり得ます。

「茨城県の可処分所得」の特徴

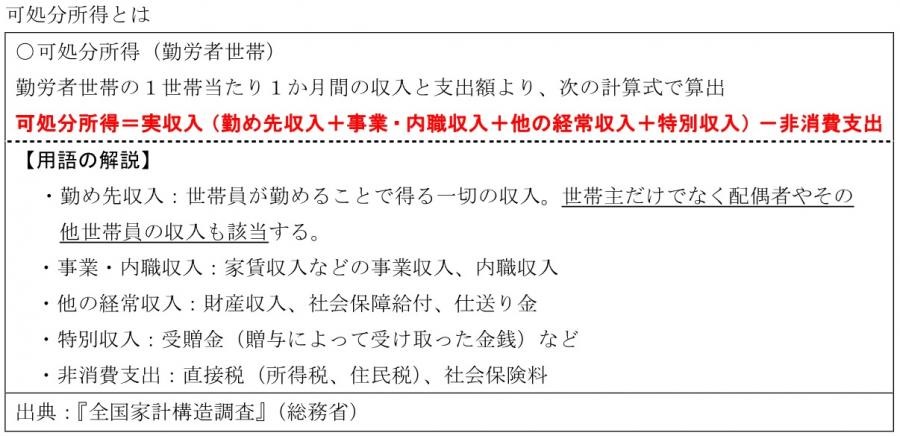

可処分所得は、実収入(勤め先収入、事業・内職収入、他の経常収入(主に年金受給)、特別収入(主に受贈金))から非消費支出(所得税、住民税、社会保険料)を差し引くことで計算します。

そこで、茨城県の可処分所得の実際のデータを他の可処分所得上位県と比較して見てみます。

すると、どの県も収入の大部分が「勤め先収入」であることが分かります。

そして、その「勤め先収入」で茨城県が全国第1位となっており、このことが茨城県の可処分所得が全国第1位であることの主な要因と考えられます。

それでは、なぜ茨城県は「勤め先収入」が全国第1位なのでしょう?

2019年の全国家計構造調査によると、茨城県の勤労者世帯の「勤め先収入」は全国第1位となりました。

しかし、個人の給与水準では全国第11位であり、単純に給与が高いからという理由ではありません。

1 世帯全体で見ると高収入

茨城県の「勤め先収入」の内訳を見てみると、

・世帯主の収入:全国第6位

・世帯主の配偶者の収入:全国第10位

・その他の世帯員の収入:全国第8位

いずれも全国トップではありませんが、世帯全体での収入がバランスよく高いことが特徴です。

2 他県との比較:神奈川県・東京都

例えば、世帯主の収入が全国第1位の神奈川県では、

・配偶者の収入:全国第40位

・その他の世帯員の収入:全国第44位

となっており、世帯主以外の収入が少ないため、世帯全体の「勤め先収入」では茨城県が上回る結果となりました。東京都も同様の傾向が見られます。

3 共働き・3世代世帯が多い茨城県

茨城県では、

・共働き世帯の割合

・3世代世帯の割合

がいずれも全国平均を上回っており、

さらに、「毎月勤労統計調査地方調査」(厚生労働省)によると、2019年の

・男性の給与水準:全国第8位

・女性の給与水準:全国第12位

となっており、男女ともに比較的高い給与水準であることが、世帯全体の収入を押し上げる要因となっています。

このように、茨城県の「勤め先収入」が全国第1位となった背景には、世帯構成や働き方の違いが大きく関係しています。

つまりは、茨城県は、個々人の収入は全国トップクラスではないものの、バランスよく高位に位置するため、勤め先収入の総額が全国第1位となり、本県の可処分所得が全国第1位となることにつながったと考えられます。

なお、その他の項目(事業・内職収入、他の経常収入、特別収入、非消費支出)については、茨城県の可処分所得の順位を押し上げるような影響は見られませんでした。

参考「全国家計構造調査」について

「全国家計構造調査」は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする調査で、総務省が実施しています。

調査結果は、国や地方公共団体において、国民年金・厚生年金の年金額の検討、介護保険料の算定基準の検討、生活保護の扶助額基準の検討、税制改正に伴う政策効果の予測、所得格差・資産格差の現状把握、高齢者の金融資産保有状況の把握など、重要な政策に使われます。

2019年(令和元年)全国家計構造調査は、1959年(昭和34年)の第1回調査 以来5年ごとに実施されてきた「全国消費実態調査」を全面的に見直して実施されたものであり、通算で13回目の調査に当たります。

むすびに

本県が可処分所得を向上していくためには、給与水準を高めるとともに、誰もが働きやすい環境づくりが重要です。

人口減少が進む中、男女が共に能力を発揮し、社会経済の発展に貢献できるよう、企業における仕事と家庭の両立支援が必要です。そのため、県では、雇用の受け皿となる優良企業を誘致するとともに、柔軟な働き方などの働き方改革を推進することにより、誰もが働きやすい職場環境づくりに、より一層取り組んでまいります。