目的から探す

ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > 環境・自然 > 自然・生物関連 > 茨城県生物多様性センター > 茨城の生物多様性戦略 > 今、生物多様性が危ない

ページ番号:31426

ここから本文です。

今、生物多様性が危ない

生物多様性を脅かす要因

より良い暮らしや多くの富を求める私たち人類の経済活動により、自然の破壊や自然からの搾取が過度に行われ、生物種の絶滅が急速に進行しました。さらに近年は、外来種による生態系の撹乱が深刻化しています。このような生物多様性を脅かす要因を「生物多様性国家戦略2023-2030」にならいまとめると、次の4つになります。

- 開発行為など人間活動による危機

- 自然に対する働きかけの縮小による危機

- 人間により持ち込まれたものによる危機

- 地球環境の変化による危機

生物多様性国家戦略2023-2030(外部サイトへリンク)

開発行為など人間活動による環境の変化

第1の要因は開発行為や過剰な生物資源の採取・利用など人間のさまざまな活動です。

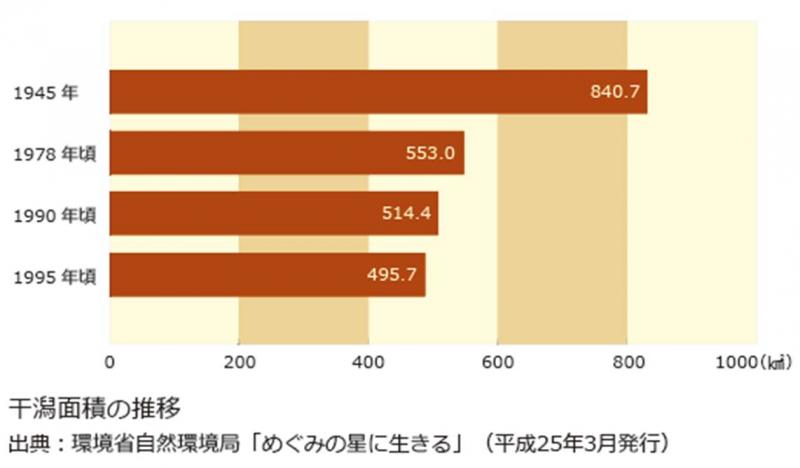

森林や草原、また干潟や湿地などを農地や産業用地へ転用するなどの土地利用の変化や沿岸域の埋立は多くの生物に生息環境の破壊と悪化をもたらします。

森林や草原、また干潟や湿地などを農地や産業用地へ転用するなどの土地利用の変化や沿岸域の埋立は多くの生物に生息環境の破壊と悪化をもたらします。

また、河川の直線化、ダム・堰などの整備は、生物の繁殖にとって重要な個体の移動を妨げ、結果として種内の遺伝的多様性を低下させるので、場合によっては種を絶滅へと追いやることもあります。

さらに、食料や生活資材のための動植物の過剰な採集、観賞用植物の盗掘や乱獲は、個体数の著しい減少をもたらします。

自然に対する働きかけの減少

第2の要因は、第1の要因とは逆に、自然に対する人間の働きかけが減ることの影響です。

かつて里地里山は、燃料用の薪や炭、屋根葺き用の材料、食材、きれいな水など、生活に必要な様々な物資の供給源として住民から大切に利用され、さらに人手が入ることにより、その環境で生存できる特有の生物を育んできました。しかし、薪や炭を燃料として利用しなくなるなど、産業構造や資源利用の在り方の変化、さらに人口減少や高齢化による活力の低下などに伴って、里地里山への人の働きかけは次第に縮小していきました。その結果、これらの環境に特有の生物が生存の危機に瀕しています。

例えば、昔は薪や炭などの燃料を里山から調達していたため、結果として伐採や下草刈り、落ち葉かきなど定期的な管理を行うこととなり、カタクリやギフチョウなど明るい環境を好む動植物が生息・生育できる環境を整えていました。しかし利用する燃料の変化や高齢化による活力の低下などにより、里山の管理が十分に行われなくなり、森林の遷移が進むと、一帯が暗くなり生息する動植物が変化していきます。

例えば、昔は薪や炭などの燃料を里山から調達していたため、結果として伐採や下草刈り、落ち葉かきなど定期的な管理を行うこととなり、カタクリやギフチョウなど明るい環境を好む動植物が生息・生育できる環境を整えていました。しかし利用する燃料の変化や高齢化による活力の低下などにより、里山の管理が十分に行われなくなり、森林の遷移が進むと、一帯が暗くなり生息する動植物が変化していきます。

また、人工林についても、間伐などの手入れが充分に行われないため、森林の持つ水源涵養、土砂流出防止などの機能や生物の生息・生育環境の低下が懸念されています。

一方で、中山間地域の過疎化や農林業の担い手の減少・高齢化により、耕作放棄地や放置された里山林などが、イノシシ、ニホンザル、ニホンジカの生息にとって好ましい環境となることで、これらの生息数と分布域が増加し、農林業に深刻な被害をもたらすほか、植生を破壊して生態系に深刻な悪影響を与えるようになってきました。

人間により持ちこまれたものによる危機

第3の要因は、外来種や化学物質などを人が外の地域から持ち込むことによって生じる生態系への負の影響です。

外来種とは、本来その地域には生息しなかったのに、国内の他の地域あるいは国外から人工的に持ち込まれ、侵入・定着した生物のことです。侵入の原因は様々で、園芸用の植物(オオキンケイギクなど)、食用あるいは毛皮採取用に導入された動物、釣りなどを目的とする魚類(オオクチバスなど)、ペットとして持ち込まれた後に放棄されたもの(ミシシッピアカミミガメ、アライグマなど)、天敵として導入されたもの(マングースなど)、外国航路の貨物船や航空機などの積み荷などに紛れ込んで侵入した動植物などです。

外来種とは、本来その地域には生息しなかったのに、国内の他の地域あるいは国外から人工的に持ち込まれ、侵入・定着した生物のことです。侵入の原因は様々で、園芸用の植物(オオキンケイギクなど)、食用あるいは毛皮採取用に導入された動物、釣りなどを目的とする魚類(オオクチバスなど)、ペットとして持ち込まれた後に放棄されたもの(ミシシッピアカミミガメ、アライグマなど)、天敵として導入されたもの(マングースなど)、外国航路の貨物船や航空機などの積み荷などに紛れ込んで侵入した動植物などです。

これらの生物は、侵入先の類似した生活様式を持つ動植物と生息場所やエサをめぐって競合したり、他の動物を捕食したりするなど、負の影響を与える場合があります。さらに、寄生虫や疾病気を持ちこんだり、近縁在来種と交雑するなど、侵入先の生態系に多大な影響を与える場合が多いのです。法律(外来生物法)により特定外来生物の輸入・飼養などは規制されていますが、既に国内に定着した外来種の防除には多大な時間と労力が必要となります。

これらの生物は、侵入先の類似した生活様式を持つ動植物と生息場所やエサをめぐって競合したり、他の動物を捕食したりするなど、負の影響を与える場合があります。さらに、寄生虫や疾病気を持ちこんだり、近縁在来種と交雑するなど、侵入先の生態系に多大な影響を与える場合が多いのです。法律(外来生物法)により特定外来生物の輸入・飼養などは規制されていますが、既に国内に定着した外来種の防除には多大な時間と労力が必要となります。

また、化学物質の利用は人間生活に大きな利便性をもたらしてきた一方で、中には生物にとって有害なものもあり、私たちの知らないうちに生態系に影響を与えているおそれがあります。

また、化学物質の利用は人間生活に大きな利便性をもたらしてきた一方で、中には生物にとって有害なものもあり、私たちの知らないうちに生態系に影響を与えているおそれがあります。

地球環境の変化

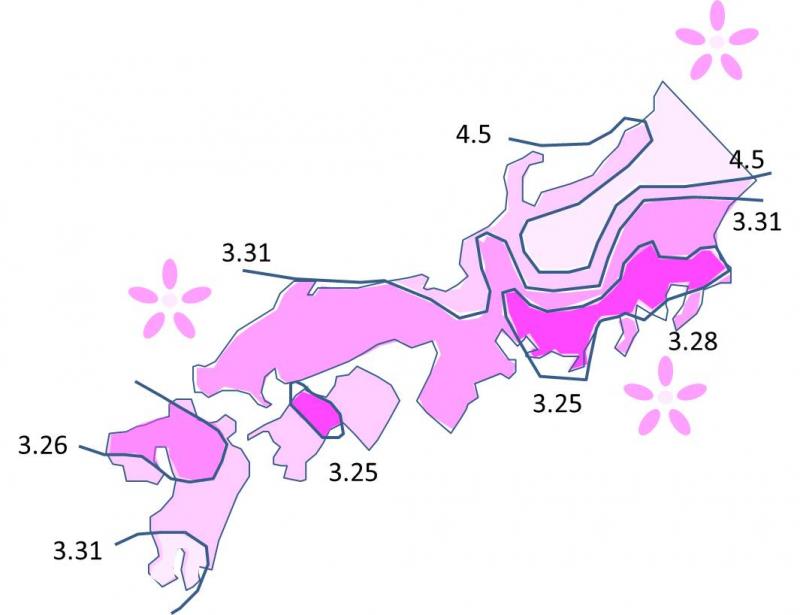

第4の要因は、地球温暖化など地球環境の変化が生物多様性に与える影響です。現在、地球規模で温暖化が進行していますが、その主な原因は、石炭や石油などの化石燃料の燃焼による大気中の二酸化炭素濃度の上昇だと考えられています。その影響により全国的にサクラの開花が早くなったり、カエデ類やイチョウの紅葉が遅くなったり、動植物の分布が次第に高緯度地方や標高の高い所に移動したりしています。

第4の要因は、地球温暖化など地球環境の変化が生物多様性に与える影響です。現在、地球規模で温暖化が進行していますが、その主な原因は、石炭や石油などの化石燃料の燃焼による大気中の二酸化炭素濃度の上昇だと考えられています。その影響により全国的にサクラの開花が早くなったり、カエデ類やイチョウの紅葉が遅くなったり、動植物の分布が次第に高緯度地方や標高の高い所に移動したりしています。

本県でも、筑波山(標高877m)では、本来温暖な地域に分布する常緑広葉樹のアカガシの分布限界が上昇し、山頂部のみに分布するブナ林内に侵入し始めています。また、本来、関東よりも西の地域に分布していたクマゼミやナガサキアゲハなど一部の暖地性の昆虫が北上して、県内でも定着が見られるようになりました。地球温暖化の進行によって、竜巻や豪雨などの異常な気象の増加、積雪量の減少、高山帯の縮小、海面の上昇など、動植物の絶滅のリスクが高まっていると考えられます。樹木のように地上に固着して生活し、温暖化の速いスピードについていけない生物、またそれらに依存して生活している他の生物は、場合によっては絶滅しかねません。地球温暖化は、これまでの生態系の構造に大きな変化をもたらします。

本県でも、筑波山(標高877m)では、本来温暖な地域に分布する常緑広葉樹のアカガシの分布限界が上昇し、山頂部のみに分布するブナ林内に侵入し始めています。また、本来、関東よりも西の地域に分布していたクマゼミやナガサキアゲハなど一部の暖地性の昆虫が北上して、県内でも定着が見られるようになりました。地球温暖化の進行によって、竜巻や豪雨などの異常な気象の増加、積雪量の減少、高山帯の縮小、海面の上昇など、動植物の絶滅のリスクが高まっていると考えられます。樹木のように地上に固着して生活し、温暖化の速いスピードについていけない生物、またそれらに依存して生活している他の生物は、場合によっては絶滅しかねません。地球温暖化は、これまでの生態系の構造に大きな変化をもたらします。

自然の再生

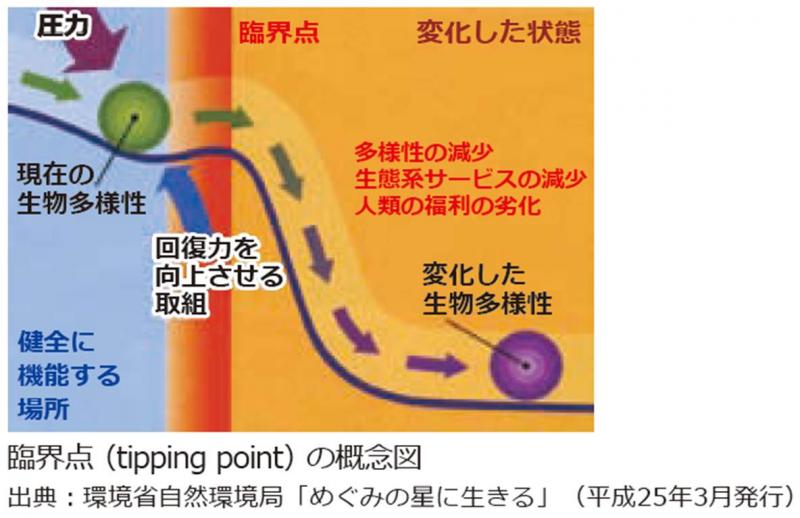

私たち人類がこれまでに築いた豊かな文明を支えるために、地球上の生態系は過度に収奪されつつあり、この状態が続けば、多くの生態系は回復不能な臨界点を迎える可能性があります。そこで、国連は2001年から生態系に関する地球規模の環境アセスメント(ミレニアム生態系評価)を実施しました。環境省「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書(2020)」によると、河川や湖沼からの取水量の増加、土地の耕作地化の進行、海産魚類資源の漁獲過多など、人間活動に起因する生物の絶滅速度が自然状態の数10〜数100倍にも達しています。このような過剰な収奪によって、生態系サービスの質も多くの項目で低下しつつあります。

このような危機的な状況を認識し過去に失われた自然を回復するため、国等が自然を再生する事業を行っています。例えば、釧路湿原での直線化された河川を再び蛇行化させることによる湿原の回復、三番瀬など都市臨海部における干潟の再生や森づくりなどです。これらの事業は、その地域の生物多様性を回復し、生態系の質を高めることを狙っています。

また、地域固有の生物を保全していくためには、核となる十分な規模の保護地域の保全とともに、生息空間のつながりや適正な配置を確保していく生態系ネットワークの形成が重要ですが、これらの事業は生態的ネットワークを形成していく上でも有効な手段となります。それぞれの地域においても、このような取組を積極的に推進することが必要です。