目的から探す

ホーム > 健康・医療・福祉 > 保健所・児童相談所 > 鹿行地域 > お知らせ(食品衛生関係) > 食中毒が疑われるときは

ページ番号:66690

更新日:2025年3月19日

ここから本文です。

食中毒が疑われるときは

下痢、嘔吐、腹痛等の症状があり、食中毒が疑われる場合には、まずは速やかに医療機関を受診しましょう。時間の経過とともに原因究明が難しくなります。医療機関では患者の食べたものが原因と診断すれば状況に応じて保健所へ届け出るようになっております。

保健所では、万が一食中毒事件が発生した場合には、被害の拡大を防止するため、探知後、発生原因究明の調査を迅速に実施いたします。

また、直前の食事が原因と考えがちですが、食事をしてから、数日~一週間程度経ってから発症することがあり、直前の食事が原因とは限りません。保健所の調査に協力いただく際は決めつけてかからず発症から1週間程度、場合によっては2週間の期間、何を食べたかを遡って可能な限り思い出していただく必要があります。

→ 参考 食中毒の原因物質分類表

受診される際の注意事項

いつ何を食べたか、どのような症状が出ているのか伝えましょう。

食中毒の場合、原因となる食品を食べたあと、数日~一週間程度経ってから発症することがあり、直前の食事が原因とは限りません。発症した数日前、場合によっては1週間以上前でも、生や加熱不十分な肉を食べたなど、疑わしい食事をした場合には医師に伝えてください。

(医師のみなさまへ)食中毒が疑われる患者を診た時は

食中毒届出の流れ(厚労省) 食中毒患者届出票(PDF:24KB)

上の届出票を患者様の現住所地を所管する保健所へ届け出ていただくこととなります(FAX、メール、電話可)。その際、患者様に保健所からの調査が入ることに関して了承いただけることを確認した上で備考欄に患者様の日中に連絡の取れる電話番号をお書き添えください。

*食中毒であるか否かは、検査や調査を行い科学的・総合的に判断します。なお、調査の結果、原因の特定に至らない場合もあります。

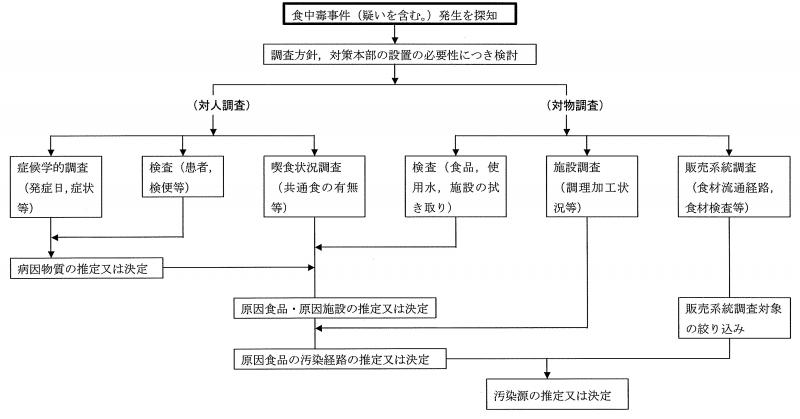

保健所が行う食中毒調査の流れ

食中毒の原因物質分類表にありますように原因物質によって喫食してから発症までの潜伏期間はさまざまであり、食べた人やその時の体調等によっても変わってきます。(発症しない場合もあります。)

例えば主として生や加熱不十分な肉が原因になるカンピロバクターや腸管出血性大腸菌の場合には潜伏期間が2~9日など、直前の食事が原因とは限らないため、遡って何を食べたかを聞き取り調査したうえで、外食や購入等で疑わしいものの喫食が確認された場合は、施設や食品の調査を行います。また、可能性がある場合は外食等に限らず家庭の台所などの調査を行うこともあります。

調査の流れフロー図

食中毒調査における患者の検便検査について

原因等を明らかにし、必要な対策を講じるため、この検査の意義と重要性をご理解いただき、保健所からの調査依頼の際は前向きに検体の提供へのご協力をお願いします。

検査結果は原因の究明のみに用いられ、個人情報の取り扱いについては十分に留意いたします。

検便に関する配布物

- 一式(画像)(JPG:100KB)

- 採便方法について(JPG:714KB)

- 採便容器(JPG:27KB)、キャップを外したところ(JPG:38KB) ← 名前と採取日を記載願います。

- 水洗トイレ用採便シート(PDF:368KB)、採便シート(折りたたんだところ)(JPG:41KB)

- 封筒(JPG:525KB) ← 記入事項の記載をお忘れなく。