目的から探す

ページ番号:42487

ここから本文です。

青少年活動リアルタイム情報

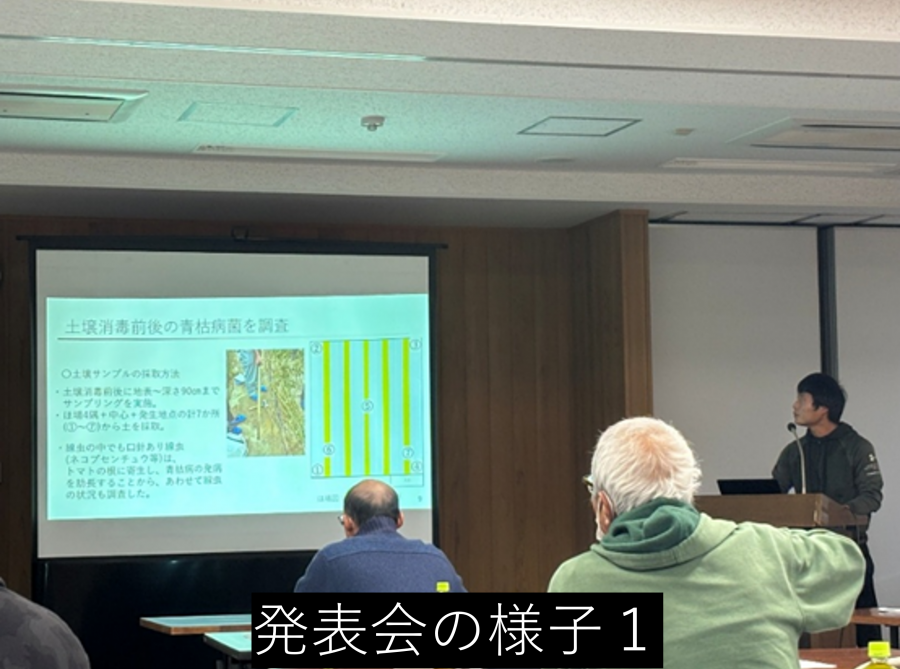

令和7年度県北地域農業青年プロジェクト実績発表会が開催されました(令和7年12月16日)

12月16日(火曜日)、県北農林事務所経営・普及部門と常陸大宮地域農業改良普及センターの合同により、令和7年度県北地域農業青年プロジェクト実績発表会を開催し、県北地域の農業青年、関係機関の計24名が参加しました。

プロジェクト発表の部では、常陸大宮市の海野氏から、低濃度エタノールを用いた還元型土壌消毒と強耐病性台木によるミニトマトの青枯病対策の効果検証について発表がありました。意見発表の部では、常陸太田市の服部氏より、道の駅運営やハーブ生産を通じた地域活性化と、6次産業化に向けた今後の展望が示されました。

発表後には、全国プロジェクト実績発表会の意見発表の部で受賞歴のある白井氏に発表後の取り組みの展開について講話をいただき、助言者・参加者からは資料の図の工夫や経営面の数値提示への助言、地域活性化への独自的な取組を評価する意見が寄せられました。

これからも県北農林事務所では、地域の農業者の課題解決と経営発展に向けて支援を行ってまいります。

常陸大宮地域農業改良普及センター R.S

常陸大宮地域農業学園「農園と商品の魅力を伝えるデザイン講座」を開催(令和7年11月14日)

11月14日(金曜日)、常陸大宮地域農業学園第3回講座を開催し、学園生のほか管外からの参加者および関係者を含め、11名が参加しました。

本講座は、農産物や加工品のパッケージの改善を通じて、有利販売につなげることを目的に開催したものです。

講師に招いた株式会社文化メディアワークスの佐藤正和様からは、映画の一場面や、具体的パッケージ改善事例を交えながら、数ある商品の中から自社商品を購買につなげるためには、消費者の目を引き、伝えたい情報を一目で理解してもらう必要があり、そのためにパッケージデザインやロゴは非常に大事であることをわかりやすく説明いただきました。

その後は、参加者が各自持参したパッケージに対し、佐藤様から、パッケージ記載にふさわしい情報量、生産者を印象づけるロゴ、端的に情報を伝えるためのキーワードのほか、SNS発信のポイントなどについてアドバイスもいただきました。

参加者からは、「個別アドバイスをもらえる機会ははじめてだった」「自分の商品を見直す良いきっかけになった」「早速改善したい」などの声が多く寄せられました。

また、休憩時間にはパッケージ展示を見ながら参加者間で自然と会話が生まれ、交流も深まる良い機会となりました。

普及センターでは、今後も受講者の経営に役立つ講座を企画し、引き続き支援を行ってまいります。

常陸大宮地域農業改良普及センター R.S

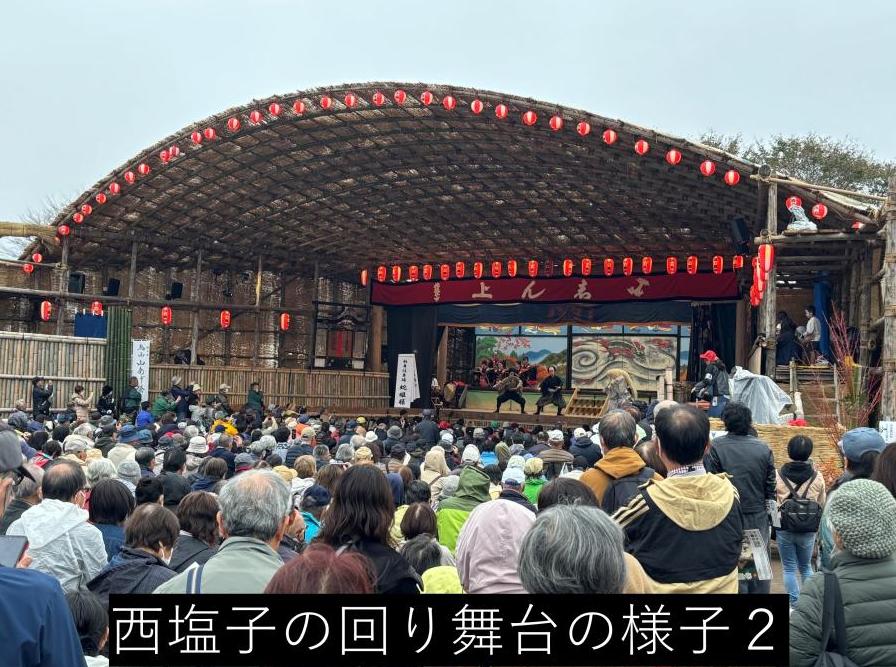

5Hクラブが「第8回 西塩子の回り舞台」に出店し活動をPR(令和7年10月25日)

令和7年10月25日(土曜日)、常陸大宮市で「第8回 西塩子の回り舞台」が開催され、常陸大宮5Hクラブでは、農産物の販売とクラブ員が栽培した野菜をふんだんに使用したミネストローネを提供しました。

当日は、あいにくの雨天により寒空の下での開催となりましたが、5Hクラブのあたたかい具だくさんスープは来場者の皆さまに大変好評で、完売となりました。

今回は、6年ぶりに調理販売に取り組むことを決め、メニュー決定や試作などの事前準備から当日の出店までクラブ員同士で協力して取り組んだことで、クラブ員同士の結束が一層深まりました。また、地域の方々との会話や販売を通じて、自身の農産物や5Hクラブを宣伝する良い機会となりました。

普及センターでは、引き続き生産者同士の交流促進を図りながら、5Hクラブの活動を支援してまいります。

常陸大宮地域農業改良普及センター R.S

常陸大宮地域農業学園第7回講座を開催しました(令和7年3月4日)

令和7年3月4日(火曜日)、常陸大宮合同庁舎において、常陸大宮地域の若手農業者を対象に、農業学園第7回講座を開催しました。当日は、常陸大宮地域の農業者6名のほか隣接する常陸太田地域からも農業者2名が参加しました。

講座では、Webデザイナーの高浜ゆみえ氏から、「Instagramを活用したWeb戦略」として、フォロワー以外の人に閲覧してもらうための投稿方法やInstagramから通販サイトや問い合わせページへの誘導方法、画像編集アプリを用いた投稿画像の加工方法についてお話いただきました。

受講生からは多くの質問が投げかけられ、「投稿の数が大事だと考えていたが、コンセプト(SNS上で認識される利用者の特性)を決めて専門性の高いSNS運用をしようと思う。」、「SNS運用について相談に乗ってもらえてよかった。」などの意見や感想がよせられました。

普及センターでは、これからも若手農業者の経営発展に役立つ講座を開催していきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター K.T

常陸大宮5Hクラブが土づくり勉強会を実施(令和7年2月13日)

令和7年2月13日木曜日、常陸大宮市の若手農業者から成る「常陸大宮5Hクラブ」では、土づくり勉強会を実施し、クラブ員5名が出席しました。

これは、土壌診断結果を有効に活用し、経営改善につなげる目的で開催されたものです。普及センターは、講師として土壌診断の意義や土の各成分の役割の説明に加え、事前に採取した土壌分析の診断結果についてお知らせしました。

参加したクラブ員は、自身のほ場の診断結果を数字で把握すると共に、クラブ員同士の比較などを通して、「土壌診断結果から今作が不調な理由が分かってよかった。」「今回の診断結果を踏まえて、他のほ場も診断してほしい。」などの声がありました。

普及センターでは、引き続き管内農業者の経営能力向上のための支援をしていきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター K.T

大子町の三村俊輔さんが令和6年度関東プロジェクト実績発表会で優秀賞を受賞(令和6年10月29日)

令和6年度関東ブロック農村青少年(4H)クラブプロジェクト実績発表会が栃木県青年会館にて開催され、大子町の三村俊輔さん(三村観光りんご園)が、県代表として「未利用資源を活用した六次化 ~大子林檎香茶(だいごりんごこうちゃ)の開発~」について発表し、見事「園芸・特産作物部門」の優秀賞を受賞しました。

三村さんは、経営向上や大子町に貢献したいという想いから、自園の強みであるリンゴと大子町の特産品のチャを活かした、これまでにない新しいアップルティー「大子林檎香茶」を開発し、販売開始後も更なる改善を重ねてきました。当センターでは、本取組を商品開発の時点から数年間にわたって伴走支援してきました。

審査講評では「三村さんの発表は、データも豊富で、分析や経営戦略もきちんとしている良い内容であった」とのコメントがありました。

三村さんは、令和7年3月に開催される第63回全国青年農業者会議で関東ブロックの代表として発表予定です。

普及センターでは、引き続き三村さんをはじめとした意欲的な青年農業者に対し、プロジェクト活動を通じた経営発展を支援していきます。

令和6年10月30日

地域農業改良普及センター R.S

常陸大宮地域農業学園で品目別講座(イチゴ)を開催(令和6年10月10日)

常陸大宮地域農業学園では品目別講座(イチゴ)として、栃木県益子町にある吉村農園への視察研修を行い、農業学園生等7名が出席しました。

吉村農園は、栃木県で初めて観光農園を開園し、現在イチゴの加工品の開発・販売のほか、輸出にも先進的に取り組んでいます。

当日は、栽培圃場や今年リニューアルされた直売所兼カフェを見学したのち、代表の吉村想一氏から、直売所での販売方法、加工品の開発・販売での工夫点、農業を続けていく上での考え方等、幅広くお話しをいただきました。

受講した生産者からは、「他県の先進農業者との経営内容の違いを把握できた」、「失敗を恐れず、挑戦し続けることが大切だと理解できた」と感想が寄せられました。

普及センターは、これからも受講者の意見や要望をふまえながら、若手農業者の経営発展に向けた支援を行っていきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター Y.M

常陸大宮地域農業学園第1回講座を開催(令和6年8月2日)

令和6年8月2日金曜日、農業学園を開講、第1回講座としてBLANDE研究学園店(茨城県つくば市)の見学を行いました

当日は、常陸大宮地域の若手生産者7名、関係者4名、計11名が出席しました。

ストアマネージャーの恩田氏に店内をご案内していただいたあと、カスミの青果担当マネージャー川上氏から「バイヤーが求める商品とは」の演題で、市場の現状から今後の農産物販売についてお話をいただきました。その後の意見交換では、受講者から積極的な質問や意見が出され有意義な話し合いが行われました。

受講した生産者と青果担当マネージャー双方から「普段は話を聞く機会がない相手と話すことができた貴重な機会であった。」と感想が寄せられました。

普及センターでは、これからも受講者の意見や要望をふまえながら、若手農業者の経営発展に向けた支援を行っていきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター K.T

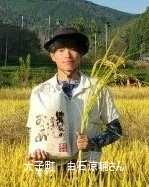

全国青年農業者会議に大子町の白井涼輔さんが出場 経営局長賞を受賞しました(令和6年3月5,6日)

令和6年3月5日(火曜日)から3月6日(水曜日)にかけて、国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて、第62回全国青年農業者会議が開催されました。

会議の中では、プロジェクト発表の部(4部門)と意見発表の部の発表があり、本県からは意見発表の部に関東ブロック代表として、大子町の白井涼輔さんが出場しました。

白井さんからは、「明日も世界に誇れる農産物を作るために」の題名で、年々増え続ける耕作放棄地や担い手の高齢化・減少により地域農業の存続が危機的状況にある中で、その打開策として、農業に特化した人材派遣事業に取り組むことで、これからも世界に誇れる大子町の農産物を作れるよう、そして美味しいものでみんなを笑顔にできるように、地域の方々と頑張っていきたいとの発表がありました。

白井さんの地域農業に対する熱い思いとその発表内容が高く評価され、見事、農林水産省経営局長賞を受賞しました。

県北農林事務所では、白井さんの目指す事業構想の実現に向けて、引き続き支援をしていきます。

↓第62回全国青年農業者会議HP

【第62回全国青年農業者会議開催のお知らせ】 | 全国農業青年クラブ連絡協議会 (zenkyo4h.com)

県北農林事務所常陸大宮地域農業改良普及センター K.A

県北地域農業学園第3回講座及び閉講式を開催(令和6年2月27日)

令和6年2月27日(火曜日)、常陸大宮合同庁舎において、県北地域の若手農業者を対象に、常陸太田地域と常陸大宮地域の合同による農業学園第3回講座を開催しました。

当日は、県北地域の若手生産者8名、関係者10名、計18名が出席しました。

講座では、本県を中心に青果物の販売やプロデュースを手掛ける株式会社よろぎ野.菜の吉田巧代表取締役から、「茨城農業の発展に向けて 株式会社よろぎ野.菜の取り組み」の演題で、農産物の販売・商品開発や物流、ドローンを活用したスマート農業、農業の人材確保などについてお話をいただきました。

また、講義の後、普及センターから、県北地域におけるスマート農業の取り組み事例と導入状況について紹介をしました。

閉講式において、出席した受講者からは、「今、自分が経営上の課題に感じていることについて、ヒントとなるお話を聞くことができた」、「スマート農業の導入による作業の効率化の大切さを知ることができた。自分も経営発展に向けての一歩を踏み出していきたい。」「今度は、実際に農産物が販売されている店舗への視察に行きたい。」などの意見や感想がよせられました。

県北農林事務所では、これからも受講者の意見や要望をふまえながら、若手農業者の経営発展に向けた支援を行っていきます。

県北農林事務所常陸大宮地域農業改良普及センター K.A

令和5年度県北地域農業青年プロジェクト実績発表会を開催(令和6年1月17日)

令和6年1月17日(水曜日)、県北農林事務所経営・普及部門と常陸大宮地域農業改良普及センターの合同により、令和5年度県北地域農業青年プロジェクト発表会を開始し、県北地域の農業青年、関係者など40名が参加しました。

プロジェクト発表の部では、大子町の三村俊輔さん(リンゴ経営)から、「未利用資源を活用した六次化 ~大子林檎香茶の開発~ 」という題名で、自園のリンゴと大子町産のお茶を活用した全く新しい無添加アップルティーの開発とその販売拡大の取り組みについて発表がありました。

意見発表の部では、常陸太田市の堀口剛さん(ナシ経営)から、「ワークスタイル ~オンリーワン農業~ 」という題名で、自分自身のやり方、ワークスタイルを見つけるために、常に考え最善の形を追求すること、ひとつひとつの作業を理論立てて見える化を行っていくことの大切さについて発表がありました。

発表会の終了後、一般社団法人大子町特産品流通公社の中野事務局長から、大子町の農産物・特産品の認知度向上に向けて、生産者や企業、関係者と連携した取り組み内容とその成果について説明がありました。

また、日本政策金融公庫水戸支店の古澤氏から、新規就農者が経営を発展させていく上で大事なことついて、新規就農経験者と金融側の2つの視点から事例を交えて説明がありました。

参加者からは、「新しい取り組みに挑戦され、商品開発のプロセスも素晴らしい。今後、ターゲット層の調査・分析の深掘りを進めることでさらなる商品の改善につなげてほしい。」、「未利用資源を活用した取り組みはまさに今の時代にあっている。引き続き、SNS等も活用しながら情報発信に努めてほしい。」、「発表のあったワークスタイルの考え方についてはとても共感できた。地域の若い生産者にも伝えていってほしい。」などの意見や感想が寄せられました。

これからも県北農林事務所では、地域の若き農業者の課題解決と経営発展に向けて支援を行っていきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター K.A

「令和5年度関東ブロック農村青少年クラブプロジェクト実績発表会」が開催され、大子町の白井涼輔さんが意見発表の部で最優秀賞を受賞しました(令和5年11月28日)

令和5年11月28日(火曜日)に水戸市において、令和5年度関東ブロック農村青少年クラブプロジェクト実績発表会が開催されました。意見発表の部において、茨城県代表で出場した大子町の白井涼輔さん(以下「白井さん」)が、見事、最優秀賞を受賞しました。

この発表会は、農業経営や農村生活等の改善について、研究実践している関東ブロックの青年農業者が一堂に会し、プロジェクト活動の成果やグループ活動等に係る意見の発表を通じて、研鑽を積み、青年農業者の農業技術や経営能力の向上を図るとともに、組織活動の一層の活性を図ることを目的として開催され、意見発表の部で5名、プロジェクト発表の部で11名から発表がありました。

白井さんからは、「明日も世界に誇れる農産物を作るために」という題名で発表があり、年々増え続ける耕作放棄地や担い手の高齢化、減少により地域農業の存続が危機的状況あることに対し、農業に特化した人材派遣事業に取り組むことで、これからも継続的に大子町の農産物を生産し地域農業の維持・発展を目指していく考えと思いについて熱く語りました。

今回の関東ブロック大会の成績優秀者は、関東ブロックの代表として、令和6年3月に東京で開催される「第62回全国青年農業者会議」に出場します。

常陸大宮地域農業改良普及センター K.A

若手イチゴ生産者を対象に農業学園講座(イチゴ)を開催(令和5年10月11日)

10月11日、吉村農園(栃木県益子町)において、常陸大宮地域の若手イチゴ生産者を対象とした、令和5年度常陸大宮地域農業学園講座(イチゴ)を開催し、受講者2名、関係者2名、計4名が出席しました。

講座では、吉村農園の吉村想一氏から「イチゴの栽培管理及び販売方法について」という題目で、雇用労務管理からSNSの活用方法、イチゴ狩りを行う上での重要なポイント等幅広く講義をいただいた後、ほ場を見学させていただきました。

受講者からは、「大きな刺激を受け、今後の農業経営に活かしたい」等の意見が寄せられました。

今後も普及センターでは、農業学園受講者の経営者マインドの醸成と営農技術の向上に向けた支援をしていきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター Y.M

令和5年度常陸大宮地域就農支援協議会研修会を開催(令和5年7月24日)

7月24日(月曜日)、常陸大宮合同庁舎において、令和5年度常陸大宮地域就農支援協議会研修会を開催し、就農支援アドバイザー、関係者 計23名が出席しました。

研修会では、まず、県農業総合センターから「本県における就農者の状況と就農支援のありかた」として、県内の就農状況や就農支援の取り組み状況を踏まえながら、当地域において今後取り組むべき就農支援のありかたや方向性について説明がありました。

次に、県北農林事務所企画調整課から「新規就農者育成総合対策(経営開始資金、経営発展支援事業)」等の各種支援制度について説明がありました。

また、就農支援の優良事例発表として、那珂市農政課から、「那珂市における就農支援の取り組み」について発表をいただきました。那珂市では、儲かる農業の実現と担い手の確保・育成を目指した「那珂市アグリビジネス戦略」を制定し、さらに「農業担い手確保・育成支援協議会MIRAI」の活動として、地域の担い手と行政が一体となって新規就農者の確保・育成に取り組まれています。

最後に地域就農支援協議会から、管内における就農支援の取り組みの状況について説明をしました。

出席者からは、「県内の就農状況を踏まえ、県北地域ではどのような視点で新規就農者の確保・育成に取り組んでいけば良いか」、「各種支援制度を有効に活用しながら就農支援に取り組んでいきたい」、「第三者継承の具体的な取り組み方法についての情報がほしい」、「農業を魅力ある職業として選んでもらえるようこれからも頑張っていきたい」など、活発な意見、感想が寄せられました。

普及センターでは、今後も就農支援協議会活動を通じて、地域における新規就農者の確保・育成に取り組んでいきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター K.A

農業学園枝物第1回(農薬研修)を開催しました(令和5年4月25日)

普及センターでは、新規就農者を対象とした講座「農業学園」を開催しております。今回は品目別研修として、JA常陸奥久慈枝物部会YF部員を対象に、農薬について新規就農者同士が情報交換することを目的とした講座を行いました。

講座にはYF部員9名が参加し、各自の薬剤散布頻度や薬剤名などについて、YF部長を中心に予定時間を超過するほどの活発な発言が続き、農薬の種類や使用方法に関する理解を深める有意義な時間となりました。

普及センターでは、引き続き新規就農者の所得向上に向け、関係機関と連携した支援をしていきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター S.K.

常陸大宮5Hクラブ、市場関係業者等へ産地PRを実施(令和5年4月19・20日)

常陸大宮市の若手農業者グループ「常陸大宮5Hクラブ」は、4月19日から20日にかけ、県外の市場関係業者等との意見交換及び産地視察に対応し、クラブ員8名と業者3名を含む計20名が出席しました。

19日の意見交換では、近年の市場情勢や地域の農産物流通、販売戦略に関して有意義な話し合いが行われ、また、20日の産地視察では実際に各クラブ員のほ場を案内しながら栽培のポイントやこだわりについてPRを行いました。今回の視察を通じてクラブ員からは、「自らアクションを起こしてPRすることの重要性を感じた」「このような機会を足掛かりとして販売先との関係を構築していきたい」等の声が聞かれ、今後の取引に向けた対外的な関係構築や意欲の向上に繋がりました。

普及センターでは、引き続き若手農業者の所得向上に向け、関係機関と連携した支援をしていきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター S.N

若手イチゴ生産者を対象に農業学園講座(イチゴ:第2回)を開催(令和4年11月)

11月22日(火)、常陸大宮合同庁舎において、常陸大宮地域の若手イチゴ生産者を対象とした、令和4年度常陸大宮地域農業学園講座(イチゴ:第2回)を開催しました。

当日は、受講者3名、関係者2名、計5名が出席しました。

講座では、株式会社エスアイエイ環境事務所の井上氏に講義をいただきました。

井上氏には「イチゴ栽培における鳥獣害対策について」という題目で、主にハクビシン、アライグマ等の中型獣への電気柵を利用した侵入防止策のお話しをいただくことが出来ました。 受講者からは、「生態から詳しく学ぶことが出来て良かった」等の意見が寄せられました。

今後も普及センターでは、農業学園受講者の経営者マインドの醸成と営農技術の向上に向けた支援をしていきます。

11月24日 地域普及課 Y.M

若手イチゴ生産者を対象に農業学園講座(イチゴ:第1回)を開催(令和4年10月)

10月12日(水)、村田農園および矢澤花園(鉾田市)において、常陸大宮地域の若手イチゴ生産者を対象とした、令和4年度常陸大宮地域農業学園講座(イチゴ:第1回)を開催しました。

当日は、受講者7名、関係者3名、計10名が出席しました。

講座では、村田農園の村田和寿氏、矢澤花園の矢澤庸輔氏に講義をいただきました。

村田氏には「イチゴのブランド化及び販売戦略について」という題目で、就農当時からブランド化された現在に至るまでの経緯や今後の展望等のお話しを、矢澤氏には「イチゴの高設栽培技術及び圃場管理について」という題目で、高設栽培を行う上で気を付けなければならない栽培管理方法等の数多くのお話しをいただくことが出来ました。

受講者からは、「今後の農業経営を色々と考えていくきっかけになった」等の意見が寄せられました。

今後も普及センターでは、農業学園受講者の経営者マインドの醸成と営農技術の向上に向けた支援をしていきます。

10月14日 地域普及課 Y.M

5Hクラブ、都内レストランのシェフに農産物のPRを行う(令和4年8月)

市内の若手農業者グループである常陸大宮5Hクラブは8月1日、都内レストランのシェフの産地視察に対応し、クラブ員6名とシェフ9名を含む計20名が出席しました。

農業者の所得を向上させるためには、生産した農産物に付加価値をつけ、高価格帯で販売できる販路を確保することが重要です。今回の視察対応は産地側から栽培している農産物や地域の魅力をPRし、実需者との交流を深めることを目的としており、当日はクラブ員の圃場を実際に視察しながら活発な情報交換が行われました。今後、5Hクラブとして農産物の取引に繋げていく予定となっています。

普及センターでは、今後も若手農業者の所得向上を実現するため、関係機関と連携して支援していきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター T.S

県北地域の若手農業者を対象に第1回農業学園を開催(令和4年7月)

7月11日(月)、常陸大宮合同庁舎およびブルーベリーフレンドファーム(常陸大宮市)において、県北地域の若手農業者を対象とした、令和4年度農業学園開講式と第1回講座を開催しました。

当日は、県北地域管内から受講者17名、関係者11名、計28名が出席しました。

講座では、ブルーベリーフレンドファーム代表の小口弘之氏に講義をいただきました。

小口氏は、40年以上勤められた前職を退職後、現在のブルーベリー園を始められ、品質にこだわったブルーベリー生産の他、地域の特産物を使った商品開発、カフェの運営、県GAP認証(個人認証第1号)、地域及び地元の高校との連携した人材育成など様々な取り組みをされており、受講生が今後、儲かる農業経営の実現をすすめていく上でヒントとなるお話を数多くいただくことができました。

受講者からは、「県内には他の産地もある中、県北地域でのブルーベリー園を行う上での戦略は?」、「ブルーベリーで就農し専業でやっていくには、どれくらいの経営規模が必要か?」など多くの意見、質問が寄せられました。

また、普及センターからは、県北地域におけるスマート農業導入事例、中山間地域でも活用できる土地改良事業について紹介をしました。

今後、普及センター(常陸太田、常陸大宮)では、共通課題に関する講座や品目別の講座を合同で開催し、農業学園受講者の経営者マインドの醸成と営農技術の向上に向けた支援をしていきます。

県北農林事務所常陸大宮地域農業改良普及センター K.A

【写真】

ブルーベリーフレンドファーム カフェ

講義の様子

県北の青年たち、コロナ禍にめげずプロジェクトに取組む(令和4年1月)

令和4年1月13日、常陸大宮合同庁舎において県北農林事務所経営・普及部門(常陸太田地域農業改良普及センター)と合同で「令和3年度県北地域農業青年プロジェクト実績発表会」を実施し、農業青年のほか助言者の農業経営士や青年農業士、関係者等31名が参加しました。この発表会は、農業学園の講座としても位置付けており、新規就農者が課題解決手法を学び交流を深める機会にもなっています。

第一部として、プロジェクトの発表を行いました。常陸大宮地域からは常陸大宮5Hクラブが「成長系農家達の挑戦!」と題し、地域でのイベント活動や地元企業との連携を通して自らの経営力が向上した取組について発表しました。常陸太田地域からはRe:Agriが「かっこいい農家を目指して~Re:Agriの歩み~」と題してドライブスルーマルシェで無農薬・減農薬野菜を販売し、地域住民への理解が進んだ活動について発表しました。助言者からは「コロナ禍でも工夫して販売活動や消費者と交流している様子が伝わってきた」「これらの活動を通じて、今後も県北地域を盛り上げてほしい」とのエールがありました。

また、第二部は水戸地方気象台の専門家から「気象情報の見方や農業への活用方法について」と題して講義が行われました。専門的でやや難しい部分もありましたが、自分の農業経営に直接関わる分野のことだけあって、多くの質問や意見が出され、気象データを農業経営にどう活かすかを考えるに契機になったかと思われます。

令和4年1月20日 経営課 S.T(担い手)

常陸大宮5Hクラブ、地元イベントで自慢の農産物を販売(令和3年10月)

旧美和中学校で開催されたJapan World Film Festival常陸大宮のプレイベント(10月2日)および本イベント(10月16日・17日)に農業後継者グループ常陸大宮5Hクラブが出店しました。

Japan World Film Festivalは短編映画と地元の飲食物を楽しむことを目的としたイベントで、東京都内で活動する映画作家や地元の実行委員を中心に今年初めて開催されました。5Hクラブはクラブ員が栽培した新米、ナス、トマト、リーキ(西洋ネギ)、サツマイモ、ロマネスコなどを販売しました。来場した方からは「地元の若い農家ががんばっているのは嬉しい」「ロマネスコやリーキなどは初めて見た」などの感想があり、販売活動を通じて交流が深まる機会となりました。

普及センターでは今後も若手農業者の地域活動を支援していきます。

令和3年10月21日 経営課 S.T(担い手)

農業学園(枝物・第2回)を開催(令和3年10月)

常陸大宮地域農業改良普及センターでは新規就農者を対象とした農業学園を開催しています。10月1日に、枝物の若手新規就農者5名参加のもと、第2回の枝物専門研修会を開催しました。「ロボット草刈り機活用による省力化実証事例」と「ハナモモの株枯れ対策について」の2つのテーマで今後の取り組みについて研修しました。当日は、台風接近の悪天候のため、予定していた現地見学ができませんでしたが、事前に準備した動画を見るなど資料を工夫したことで、活発な意見交換ができ、有意義な研修会となりました。

今後も、普及センターでは、新規就農者に対し、個別対応と集合研修による支援を継続していきます。

常陸大宮地域農業改良普及センター K.I.

枝物経営の若手生産者による現地研修会を開催(令和3年7月)

常陸大宮地域農業改良普及センターでは新規就農者を対象とした農業学園を開催しています。7月30日には、枝物の部として、若手生産者5名参加のもと、現地研修会を開催しました。県内の先進的な枝物生産者を訪問し、ほ場見学と情報交換を行いました。

研修先の枝物経営は、大規模経営でありながら、集約的な品目選定で効率的な作業体系が組まれており、少量多品目の当産地とは異なる類型で、貴重な事例を学ぶことができました。また、栽培管理や出荷方法の工夫点など、参加者間の情報交換も行うことができ、有意義な研修会となりました。

今後も、普及センターでは、新規就農者に対し、個別対応と集合研修による支援を行っていきます。

令和3年8月10日 経営課 K.I.(担い手)

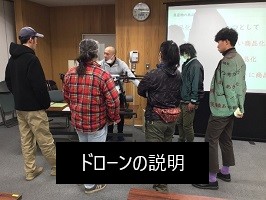

第一回農業学園「ドローン活用講座」を開講(令和3年7月)

令和3年7月14日に、県北農林事務所経営・普及部門(常陸太田地域農業改良普及センター)と合同で農業学園開講式および第1回講座を実施し、15名が受講生として参加しました。農業学園は新規就農者や若手農業者を対象として開講し、講座を通じて農業の知識や技術の習得、仲間づくりを促すことで経営者マインドを持った農業者を育成することをねらいとしています。また今年度からは、集合学習だけでなく、新たに受講生を個別巡回するマンツーマン支援を始めています。

今回の講座は、農業経営へのドローン活用を目的に、ドローン関連企業エアービジョンサポート代表の大塚氏を講師として迎え、全受講生全員が小型ドローンの操縦を行い基本的な操作体験をしました。また、必要な資格・免許などの法制度や農業での活用事例などについて講義を受け、理解を図りました。

受講生からは、「初めて操縦したが、思っていたよりも簡単」「法制度が理解できた」「導入を検討したい」など様々な感想が出ました。また講義終了後も講師に質問をするなど、関心の高さが伺えました。

今後も普及センターでは、若手農業者の経営者マインド醸成に向けて支援していきます。

令和3年7月27日 経営課 S.T(担い手)

常陸大宮5Hクラブ、非接触型販促活動に挑戦(令和3年4月)

農業後継者組織である常陸大宮5Hクラブは、4月5日から11日までの5日間、道の駅常陸大宮~かわプラザ~で活動PRのために「無人販売コーナー」を設置しました。

今回は、新型コロナ対策として、クラブ員が直接店頭に立つことを避けた販促活動に取組みました。屋内販売コーナーには、クラブ員の栽培したネギ、トマト、ナス、リーキ(西洋ネギ)、フリルレタスなどを陳列しました。活動を紹介するチラシや顔写真付きのポスター、のぼり旗を設置し、屋外にトラクターを展示するなど、例年以上に工夫を凝らしました。また農産物の在庫状況についてSNSで情報共有することで、売り場に空きが出ないようクラブ員同士で協力しながら出荷を行いました。非接触型の販売活動が促進され、クラブ活動のPRにもつながりました。

今後も普及センターでは、様々な活動支援を通して地域の若手農業者の育成を図っていきます。

令和3年4月19日 経営課 S.T(担い手)

常陸大宮5Hクラブ 令和3年度総会を開催

令和3年3月18日、常陸大宮市の農業後継者組織「常陸大宮5Hクラブ」が常陸大宮合同庁舎にて令和3年度総会を開催しました。

総会では、令和2年度の活動報告や収支決算が承認され、令和3年度の活動計画について提案・検討しました。今年度は新型コロナ感染拡大の影響を受ける中でしたが、道の駅常陸大宮で自分たちが生産した農産物の販売イベントに参加したり、地元納豆メーカーと連携し、朝マルシェでの農産物販売や原料大豆の提供を行うなど、地域の活性化に貢献しました。次年度は「コロナ対策に細心の注意を払い、農産物の付加価値向上や地域が元気になるような活動を進めていきたい」と、新たな活動方針が合意されました。

普及センターでは、様々な活動支援を通じて意欲ある若手農業者の育成を図っていきます。

令和3年3月23日 地域普及課 K.I(担い手)