目的から探す

ページ番号:54179

更新日:2025年7月3日

ここから本文です。

遺伝子組換え食品について

遺伝子組換え食品とは

他の生物から有用な遺伝子だけを取り出し、改良したい作物などの遺伝子に人工的に組み込み、新しい性質にする技術を遺伝子組換え技術といいます。この技術を利用して生産された農作物を原材料として製造された食品が遺伝子組換え食品です。

遺伝子組換え食品をつくる目的とは何でしょうか

昔から行われてきた品種改良には、掛け合わせというものがあります。これは、異なる利点をもった作物(例えば、良い味の品種と病気に強い品種)を交配させて、両方の利点をもった作物をつくる方法です。この方法は、同じ植物や近い植物同士でないと交配することは出来ず、長い時間がかかります。一方、遺伝子組換え技術では、目的の性質を持った遺伝子を作物の遺伝子に組み込むため、品種改良の時間が短縮され、また、別の生物からの有用な遺伝子も組み込むことが出来るという利点があるのです。

どのようなものがあるのでしょうか

日本では商業的に遺伝子組換え作物は栽培されていませんが、とうもろこし、大豆、なたねなど、日本で安全性が確認されている食品9品目と添加物88品目(※)の販売、流通が認められています(令和7年5月9日現在)。とうもろこしは主に飼料・加工用に用いられ、大豆やなたねは製油用として用いられています。

※添加物の88品目(α-アミラーゼ、リパーゼ、プルラナーゼ等)は遺伝子組換え微生物を用いて作られています。

試験検査について

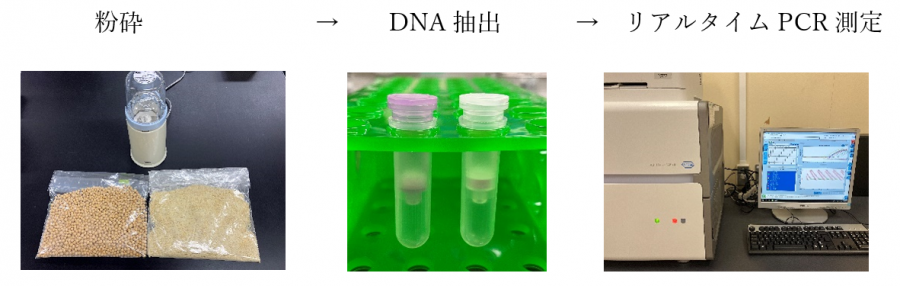

当所では、安全性審査済みの大豆の遺伝子組換えダイズ(RRS、LLS、RRS2)の検査を行い、適正に流通されているか確認しています。検査は消費者庁の通知で示された方法に準拠しており、図1に示すとおり、大豆を粉砕後、DNAを抽出・精製し、リアルタイムPCR装置で測定します。

|

||

| 図1. 検査の流れ |

安全性について

安全性については、厚生労働省が様々なデータに基づき、組み込んだ遺伝子によって作られるタンパク質の安全性や組み込んだ遺伝子が間接的に作用し、有害物質などを作る可能性がないことなどを確認しています。このような安全性審査を受けて食品として安全性が確認されたものだけが販売・流通できることになっています。

安全性については、厚生労働省が様々なデータに基づき、組み込んだ遺伝子によって作られるタンパク質の安全性や組み込んだ遺伝子が間接的に作用し、有害物質などを作る可能性がないことなどを確認しています。このような安全性審査を受けて食品として安全性が確認されたものだけが販売・流通できることになっています。