目的から探す

ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 食品衛生 > 知ってほしい!茨城県の「食の安全」に関する取組特集! > 食中毒について知りたい!

ページ番号:73034

更新日:2025年7月30日

ここから本文です。

知ってほしい!!「食中毒」特集

食中毒とは、食べ物に付着した細菌やウイルスなどが体内に侵入し、健康被害を引き起こすことです。

ここでは、食中毒等の試験検査など、茨城県の取組についてわかりやすく紹介します!

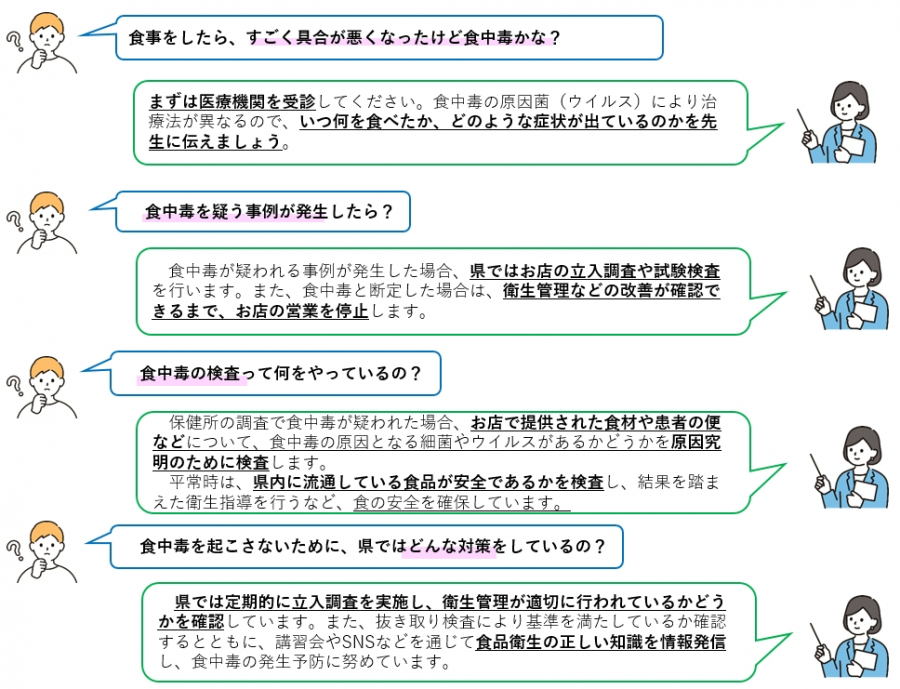

食中毒に関するギモンに答えます!

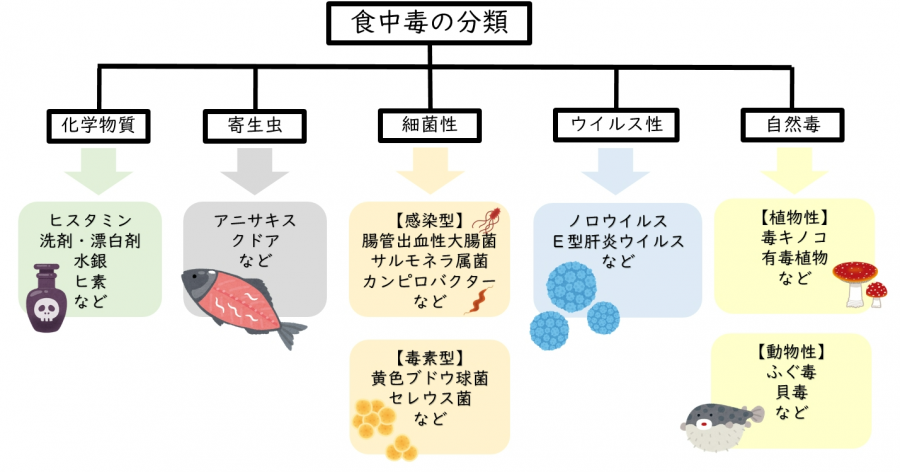

食中毒の分類

食中毒の分類は下図のとおりです。食べてから症状が出るまでの時間や症状の共通性などを総合的に判断して、分類に応じた原因究明のため試験検査を実施します。

茨城県の取組

茨城県では、食中毒等発生時に、原因究明のための試験検査や施設への立入検査を行い、危害の拡大防止と再発防止を図っております。また、年間計画に基づき、食品営業施設への立入や弁当やそうざい等の細菌検査を実施し、食中毒等の発生防止を図るとともに、積極的に食品衛生の向上に努めています!

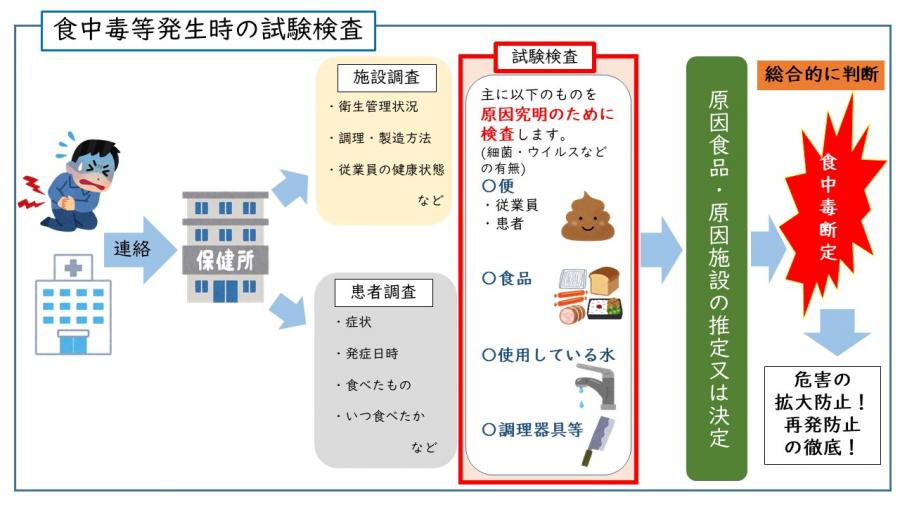

食中毒発生時の試験検査(緊急時)

食中毒を疑う連絡を保健所が受けた場合、衛生管理が適切かを確認する施設調査や、いつ、どんな風に体調が悪くなったかなどの聞き取りをする患者調査を行います。さらに、お店の従業員や患者の便、食品などについて、食中毒菌やウイルスがあるかどうか、原因究明のための検査をします。これらの調査や検査の結果を踏まえ、総合的に「食中毒かどうか」を判断します。食中毒断定にあたっては、危害の拡大防止と再発防止のため、原因となったお店に対して衛生指導を徹底します!改善がしっかり行われたことが確認されてから、営業再開となります!

【指導例】

・施設や調理器具の洗浄消毒の徹底 ・食肉などの加熱調理の徹底

・全従業員への教育(適切な手洗いなど) ・汚染された可能性のある食品の廃棄

細菌検査

食品や患者の便などから食中毒の原因菌が検出されるかどうか調べます。

(例)ウェルシュ菌、黄色ブドウ球菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌O-157 など

ウイルス検査

食品や患者の便などから食中毒の原因ウイルスが検出されるかどうか調べます。

(例)ノロウイルス、ロタウイルス など

理化学検査

食品から食中毒の原因となる化学物質が検出されるかどうか調べます。

(例)きのこ・スイセンなどの毒成分、ヒスタミン など

<過去3年間の検査結果>

食中毒発生予防のための試験検査(平常時)

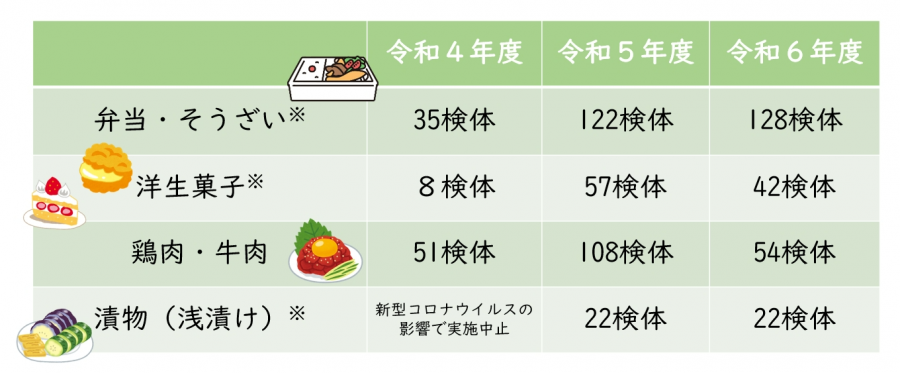

茨城県では、食中毒発生予防のため、弁当・そうざい、洋生菓子、鶏肉・牛肉、漬物の細菌検査を実施しています。

<過去3年間の検査結果>

※検査で指導基準値を超えた場合、保健所では汚染原因の究明を行っています。お店の拭き取り検査を実施し、日々の清掃についても助言するなどして衛生管理の向上に努めています。また、調理器具の使い分けや自主検査の必要性についても併せて指導しています。

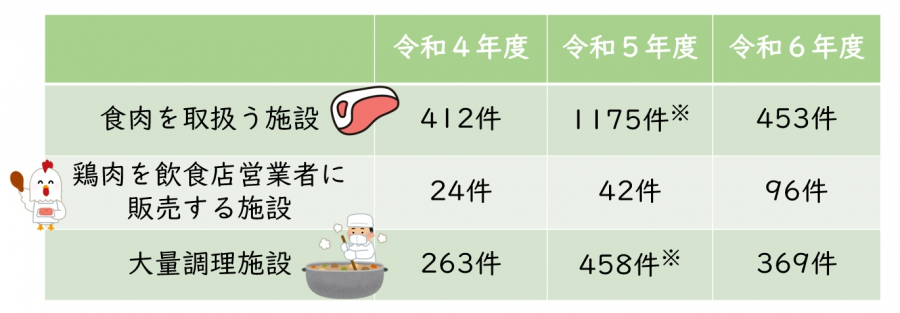

食品営業施設への立入

茨城県では、食中毒が多発する夏期及び食品流通量が増加する年末を重点的に食品営業施設へ立入し、HACCPに沿った衛生管理や食中毒の防止等について監視指導を実施しています。

<過去3年間の立入結果>

※食中毒の発生状況等を考慮し、特定の業種を重点的に巡回指導する場合もあります。