目的から探す

ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 食品衛生 > 知ってほしい!茨城県の「食の安全」に関する取組特集! > 知りたい!「輸入食品」特集

ページ番号:73386

更新日:2025年9月19日

ここから本文です。

知りたい!「輸入食品」特集

ここでは、輸入食品の安全確保の仕組みや茨城県の取組について紹介します!

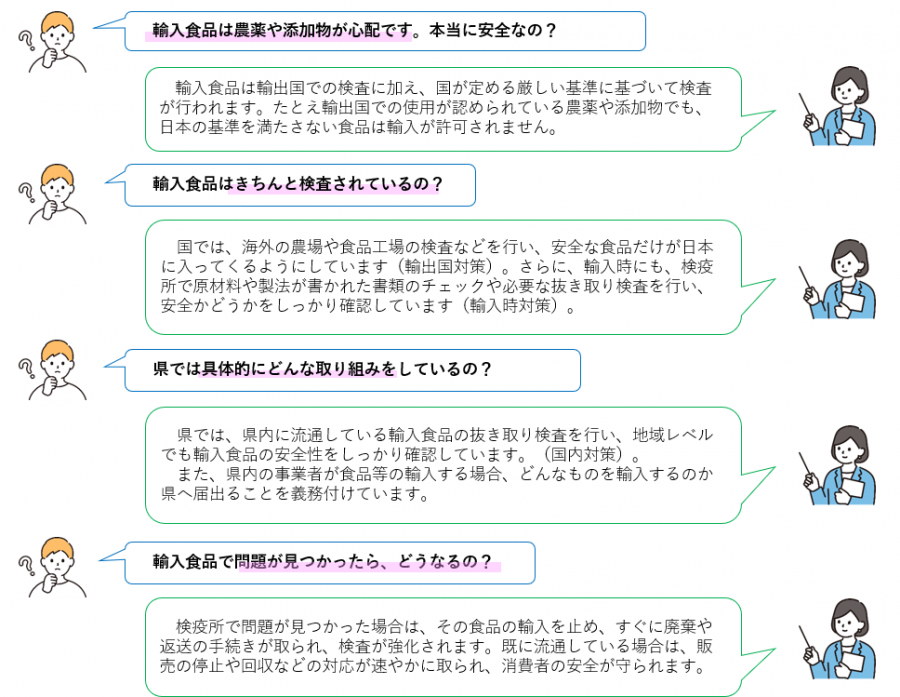

輸入食品に関するギモンに答えます!

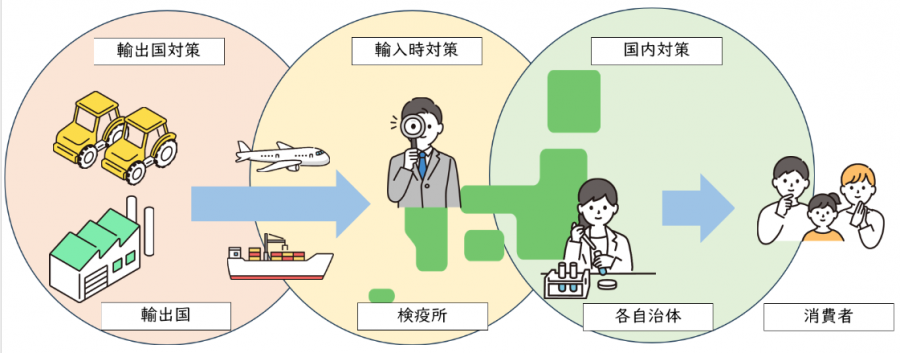

輸入食品の監視体制

輸入される食品の中には、過去に問題が見つかっているなど、違反の可能性が高いため、安全性をしっかり確認する必要があるものもあります。そうした食品については、日本に入ってくる時点で検査を厳しく行っています。

輸入される食品の中には、過去に問題が見つかっているなど、違反の可能性が高いため、安全性をしっかり確認する必要があるものもあります。そうした食品については、日本に入ってくる時点で検査を厳しく行っています。

さらに、問題が見つかった場合には、その食品を作っている国の政府に対して、原因をしっかり調べてもらい、同じことが起きないような対策を取るようお願いしています。また、両国で話し合いをしながら、現地の工場や農場での衛生管理をきちんと行うこと、政府によるチェック体制を強化すること、出荷前の検査を徹底することなど、安全性を高める取り組みを進めています。

必要に応じて、日本から専門家を現地に派遣し、実際の管理状況を確認することもあります。さらに、現地の政府関係者や生産者の方々に向けて、日本の食品安全に関するルールや考え方を紹介するセミナーも開催しています。

(参考:厚生労働省ウェブサイト「輸入食品監視業務FAQ(外部サイトへリンク)」)

海外から食品や食器、容器、乳幼児用おもちゃなどを輸入して販売する場合は、法律により、輸入するたびに厚生労働省へ届け出ることが決められています。

これは、私たちの暮らしに入ってくるものが安全かどうかを確認するための大切なルールです。

この届出は、全国にある32か所の検疫所で受け付けています。検疫所では、専門の職員が、食品などが日本の安全基準に合っているかどうかをしっかりチェックします。また、過去に問題があった食品などについては、必要に応じて検査を行い、安全性を確認しています。

(参考:厚生労働省ウェブサイト「輸入食品監視業務FAQ(外部サイトへリンク)」)

全国の自治体では、食品の安全を守るための計画(監視指導計画)に基づいて、スーパーなどで販売されている食品を抜き取り、検査を行っています(収去検査)。輸入食品もこの検査の対象です。

検査の結果、法律で定められた安全基準に合わない食品(違反食品)が見つかった場合は、製造元などに対して回収命令が出され、店頭から速やかに取り除かれます。

茨城県の取組

茨城県では、県独自の取組みとして、「茨城県食の安全・安心推進条例」で、県内の食品関連事業者が食品等を輸入する場合、県への届出を義務付けています。

これにより、万が一輸入食品を原因とした健康被害が発生した場合に迅速な対処が可能となっています。

届出された食品等輸入者の施設については、茨城県食品衛生監視指導計画に基づき、監視指導と食品等の抜き取り検査を実施しています。

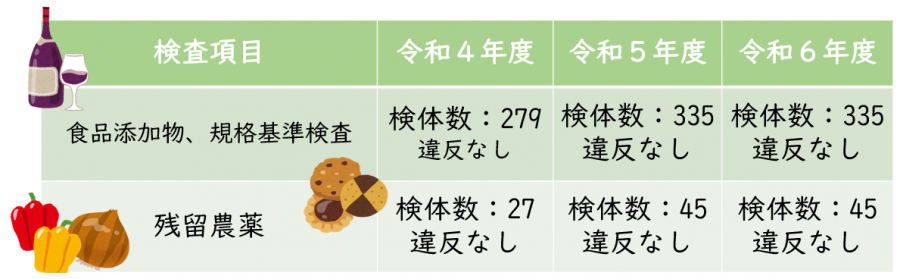

検査では、食品衛生法で定められている規格(残留農薬、食品添加物、細菌)を満たしているかどうかを確認しています。

〈過去3年間の検査結果〉(輸入食品)

→令和4年度から令和6年度で計1,066件検査し、違反はありませんでした。

検査結果についてもっと詳しく知りたい方は「食品等の試験検査状況」ページへ

輸入食品の検査

輸入者による輸入時自主検査、厚生労働省検疫所によるモニタリング検査、都道府県等が実施する抜き取り検査があります。

農薬が基準を超過して検出される、日本で使用が禁止されている添加物が検出されるなど、食品衛生法に定められた基準への違反が見つかった場合、輸入者に対して輸入の都度検査を行うよう検査命令が出されます。

⇒厚生労働省ウェブサイト「輸入食品の違反事例」ページ(外部サイトへリンク)

モニタリング検査の結果は、厚生労働省ウェブサイト「監視指導・統計情報」ページ(外部サイトへリンク)に、各年度の「輸入食品監視指導計画に基づく監視結果」、統計情報が掲載されています。