目的から探す

ページ番号:43401

ここから本文です。

野菜リアルタイム情報

農家直売所「山田」講習会を開催(令和7年6月18日)

6月18日(水)に、農家直売所「山田」の利用組合員を対象とした栽培講習会が開催されました。農家直売所「山田」は、地元生産者が自ら運営する形で、令和3年に設立しています。講習会は組合長の圃場(常陸太田市)で実施し、組合員23名が参加しました。

普及センターからは農作業中の熱中症対策と、農薬の適正使用について説明した後、圃場を回って実際の作物を見ながら、トウモロコシ、トマトおよびナスの栽培管理のポイントについて説明しました。

参加者からは、トマトの潅水・肥培管理やナスの剪定方法などに関して、多くの質問がありました。今回の講習会では、栽培に活かせる知識を得る場となったことに加え、参加者同士の情報交換も積極的に行われ、今後の良品生産につながる機会となったようです。

常陸太田地域農業改良普及センターでは、今後も農業者の栽培技術向上に向けて支援していきます。

常陸太田地域いちご経営研究会総会の開催(令和7年6月13日)

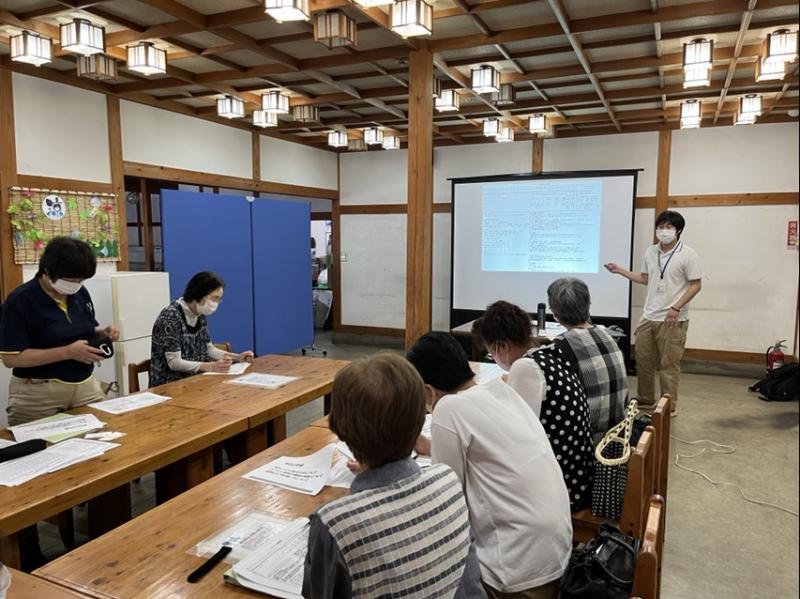

6月13日(金)に、常陸太田合同庁舎にて令和7年度常陸太田地域いちご経営研究会総会と研修会が開催され、会員や関係機関等9名が参加しました。研究会は、昨年から栽培を開始した新規就農者から、ベテラン生産者まで様々なメンバーで構成されています。

総会では、令和7年度の活動について協議したほか、前作での上手くいった点や次作に活かしたい点について、活発な意見交換が行われました。

また、研修会では(株)アグリ総研の担当者を講師とし、イチゴの害虫アブラムシの防除に活用できる、天敵生物のコレマンアブラバチについての講習が行われました。化学農薬に頼らない生物的防除手法のため、生産者の関心が高く、既に導入済みの方もおりました。参加者にとって大変有意義な機会となりました。

普及センターでは、今後もイチゴの高品質安定生産にむけて支援していきます。

茂宮特産物研究会南瓜圃場研修会が開催されました

令和7年6月7日、茂宮特産物研究会では特産の「茂宮南瓜」の収穫を前に、会員の圃場巡回が行われました。

当日は、研究会員のほか日立市が主催している「茂宮かぼちゃ塾」の塾生も加わり、今年の生育状況や熟度具合等について活発に意見交換が行われました。

今後の予定として、1週間後に目揃会を開催し、6月中下旬頃には出荷が始まり、美味しいかぼちゃが消費者のもとへ届けられる見込みです。

「ふしちゃんファーム」、有機JAS認証野菜を出荷スタート(令和7年4月 18日)

令和4年度より、常陸太田市内への農業参入の準備を続けてきた、(株)ふしちゃん「ふしちゃんファーム」(つくば市本社)が、令和7年3月より、ついに有機JAS認証のロメインレタスやホウレンソウの出荷を開始しました。

参入した地域は、当初は高齢化による担い手不足の状況にあり、耕作放棄地や遊休農地の増加が問題となっていました。そこで、地域関係者、県北農林事務所や農業技術課、農林振興公社等が一体となり、土地改良や施設・機械の整備を進めた結果、現在ではハウス45棟に加え、出荷調整施設等が整備されました。県北農林事務所経営・普及部門では、主に土壌診断による土壌改良について支援を行ってきました。

農園では、現在、活気のある従業員の方々が新しい農地で工夫を凝らしながら、栽培と出荷に取組んでいます。

普及センターでは、今後開始される露地への作付開始に向け、引き続き支援していきます。

第5回少量多品目売れ筋野菜講座を開催(令和7年2月4日)

2月4日(火曜日)に常陸太田合同庁舎大会議室にて、常陸太田市主催の少量多品目売れ筋野菜講座の第5回講座が開催され、管内の生産者21名が参加しました。

少量多品目売れ筋野菜講座は、地元生産者の所得向上を目指すため、「道の駅ひたちおおた」をはじめとする地元直売所での野菜の地場産率を向上させることを目的に、常陸太田市が主催、常陸太田地域農業改良普及センターが共催で開催しています。

今回の講座では普及センター職員が講師となり、前半はスイカの栽培方法について講義しました。特に、出荷する農産物の品質向上につながる部分として、収穫適期の判別方法についてはスライドを活用し重点的に説明しました。

後半は、土づくりと土壌診断に基づく施肥設計についての講義を行いました。土壌の養分状態等の改善手段として、普及センターで実施している土壌診断についても紹介しました。

受講生からは連作障害に関することや堆肥の活用方法についてなど、様々な質問が上がり、有意義な講座となったようでした。

常陸太田地域農業改良普及センターでは、今後も生産者の技術向上に向けて支援をしていきます。

株式会社東京発電がさつまいも収穫体験を実施(令和6年11月1日)

常陸太田地域農業改良普及センター管内には、異業種から農業に新規参入する法人がいくつかあり、そのうちの一つに株式会社東京発電があります。東京発電では今年初めてさつまいも栽培に挑戦し、10月および11月中の6日間、常陸太田市小菅町のほ場にて収穫体験を開催しました。

当ほ場は同社の水力発電所付近の未利用農地を活用したもので、今年は「べにはるか」、「ベニアズマ」、「シルクスイート」の3品種の作付けを行いました。4月より定植されたさつまいもは順調に生育し、収穫シーズンを迎えました。開催日には地域の親子連れなど、のべ60名が訪れ、大きく育ったさつまいもの収穫を楽しんでいました。

普及センターでは、今後も参入企業を含めた農業者の栽培技術向上に向けて支援していきます。

ドローンを活用したカンショの薬剤散布事例(令和6年8月19日)

8月19日、常陸太田市内のカンショ栽培ほ場において、ドローンを活用した薬剤散布が行われました。

今回薬剤散布を行ったのは、カンショ栽培における有機質肥料の活用など、環境負荷低減技術が収量・品質に与える効果を検証するため、農業者にご協力いただいているほ場です。カンショの葉を食害するナカジロシタバという害虫の発生が見られたことから、その防除のための薬剤散布を行いました。作業は受託サービスなどのドローン事業を手掛ける会社に依頼し、2名のドローンオペレーターが共同で実施しました。

終了後には農業者とドローン事業者間で意見交換を行い、作業時間・労力が大幅に削減されたことの実感や、使用した機体の特徴などについて活発なやりとりが交わされました。また、導入や運用に必要な経費や免許の取得方法についての質問も多数あり、ドローン導入検討に向けた情報収集ができた様子でした。

普及センターでは、今後もICTの活用の推進や、病害虫に関する情報提供などを通して、農業者の栽培管理の向上に向けた取り組みを支援していきます。

道の駅ひたちおおた出荷者協議会品質検査(令和6年8月2日)

常陸太田地域農業改良普及センターでは、8月2日(金曜日)に、「道の駅ひたちおおた出荷者協議会品質検査」に出席しました。

当協議会(事務局:常陸農業協同組合)が主催する品質検査は、毎月第一金曜日の開店時に実施しており、10名の審査員が店内を巡回し、出荷された野菜や果実の状態を確認しました。

今回出品された野菜類を中心に、消費者目線でよりよい袋詰めの方法や陳列方法などをチェックしました。

一通り審査した結果については、検討会の中で共有することでよりよい売り場づくりに向けた提案をすることができました。

協議会では8月から9月にかけてナシやブドウの入荷が増えることから、今後はイベント活動を通じた販売促進を図る予定です。

普及センターでは今後も、定期的に品質検査に参加し、必要に応じて改善に向けた助言等を行うことで、道の駅の販売向上に向けて支援していきます。

農家直売所「山田」講習会を開催(令和6年6月19日)

常陸太田地域農業改良普及センターでは、6月19日(水曜日)に、農家直売所「山田」利用組合員を対象に栽培講習会を開催しました。講習会は、組合長の圃場(常陸太田市)で実施し、21名が参加しました。

直売所「山田」は、JA常陸が運営していた水府直売所の閉店に伴い、旧直売所に出荷していた地元生産者が販売先を確保しようと生産者自ら運営する形で、令和3年に設立されました。

普及センターから農薬の適正使用について説明した後、カブの栽培管理やキュウリの育苗・仕立て方等について、実際に圃場の作物を見ながら説明しました。

参加者からは、キュウリの仕立て方やサトイモの病害虫などに関して多くの質問がありました。栽培を改善するきっかけになったことに加え、参加者同士の情報交換も積極的に行われるなど、充実した講習会となりました。

常陸太田地域農業改良普及センターでは、今後も農業者の栽培技術向上に向けて支援していきます。

高萩市施設園芸若手の会が現地研修会を開催(令和6年2月21日)

高萩市施設園芸若手の会は2月21日にトマト灰色かび病防除に関する現地研修会を開催しました。高萩市施設園芸若手の会とは、高萩市で施設園芸を栽培している生産者13名で構成される団体です。研修会は促成トマトを栽培している生産者のほ場で開催され、会員10名が参加しました。

トマト灰色かび病とは11月から4月にかけてハウス栽培で発生しやすく、まん延するとトマトの収量に大きく影響する重要病害です。

本研修会は、「ボトキラー水和剤及びきつつき君の活用によるトマト灰色かび病防除について」と題して、エス・ディー・エスバイオテック及びアグロカネショウ担当者をお招きしてボトキラー水和剤の暖房機自動ダクト内投入機「きつつき君」の説明、他製品の紹介をしていただきました。その後、実際に「きつつき君」を設置している生産者から使用の感想をお話しいただきました。設置している生産者からは、「例年に比べ灰色かび病の発生が非常に少ない上に自動で薬剤を散布してくれるので省力化にもつながっている」との言葉をいただき、効果を実感していただいたようです。

参加者からも「自動ダクト内投入という新しい技術を見ることができたので参考になった」、「トマトは作っていないが、情報提供でメーカーから新しい農薬の紹介があったので参加してよかった」といった声が聞かれ、今後の営農の参考になったようでした。

常陸太田地域農業改良普及センターでは、生産者の技術向上のため支援をしていきます。

県北農業の魅力発信・販売力向上セミナーを開催しました(令和6年2月2日)

2月2日、「道の駅ひたちおおたレストランShunSai」において、県北地域の農業三士や市町担当者等を対象として、一般社団法人日本野菜テロワール協会代表理事小堀夏佳先生を講師にお招きし、セミナーを開催しました。

始めに、販売力を高めるためには、販売のターゲットを絞り、誰に・何を・どのように売るか、戦略を練ることの重要性についてお話がありました。

次に、中山間地域において、在来品種や伝統的農法を魅力に変え、地元農業者とともに野菜のヒット商品を世に送り出した事例、既成概念を覆す外観や食感を持つ数々の商品づくりの事例等についてご紹介いただきました。

また、県北地域の課題に向き合い、それぞれの土地の個性に合った農業を通して、生産者とそれに関わる人達が心躍らせながら新たな価値を生み出していけるよう、励ましの言葉をいただきました。

受講者からは、「今後は、自分達の地域や農業に改めて向き合い、仲間とともに、自分達の農産物の魅力づくりや商品づくりに取り組んでいきたい」、との声をいただきました。

県北農林事務所経営・普及部門では今後も、地域の活性化と販路拡大を支援していきます。

第5回少量多品目売れ筋野菜講座を開催(令和6年1月22日)

1月22日に、常陸太田市内の野菜生産者を対象に「第5回少量多品目売れ筋野菜講座」が常陸太田合同庁舎大会議室で開催され、9名の生産者が参加しました。本講座は、常陸太田市主催で年6回程度開催しており、今年度で6年目を迎えます。

今回の講座では、普及センターから「メキャベツ」「茎ブロッコリー」の栽培方法や収穫、病害虫対策の方法、及び農薬適正使用について講義しました。特に農薬については、農薬の正しい保管方法や農薬のローテーション散布の重要性について写真や農薬工業会のパンフレットを用いて詳しく説明しました。

参加者からは「茎ブロッコリーの作り方がわかった」、「今まで同じ農薬を使っていたのでこれからローテーション散布をしてみる」といった声が聞かれ、今後の営農の参考になったようでした。

常陸太田地域農業改良普及センターでは、今後も生産者の技術向上に向けて支援をしていきます。

農家直売所「山田」講習会を開催(令和5年6月21日)

常陸太田地域農業改良普及センターでは、6月21日(水曜日)に、農家直売所「山田」利用組合員を対象に栽培講習会を開催しました。講習会は、組合長の圃場(常陸太田市)で実施し、18名が参加しました。

直売所「山田」は、JA常陸が運営していた水府直売所の閉店に伴い、旧直売所に出荷していた地元生産者が販売先を確保しようと生産者自ら運営する形で令和3年に設立されました。

講習会では、普及センターから農薬の希釈の計算方法及び適正使用について説明し、その後、スイカの今後の栽培方法について実際に植物体を用いて説明しました。

参加者からは、スイカの仕立て方や追肥のタイミング等の質問が出されました。また、参加者同士の情報交換も積極的に行われるなど、充実した講習会となりました。

常陸太田地域農業改良普及センターでは、今後も農業者の栽培技術向上に向けて支援していきます。

茂宮かぼちゃ塾(栽培講習会)を開催(令和5年5月17日)

5月17日(水曜日)に、日立市大和田町の久慈川日立南交流センターにて、日立市主催による茂宮かぼちゃ塾の栽培講習会が行われ、茂宮かぼちゃ塾生11名、茂宮特産物研究会員2名が参加しました。

茂宮かぼちゃ塾とは、日立市茂宮地域で生産され、市のブランド品として認定されている茂宮かぼちゃの後継者育成を目的として日立市が主催して開催している講座です。

今回の講座では、普及センターから「農薬の使用について」と題して、農薬の必要性と種類、かぼちゃの主な病害虫、農薬の使用方法について、実際に農薬のラベルを見せながら説明しました。

塾生から、「スプレータイプも農薬なのか」、「希釈倍数に幅があるのはなぜか」といった質問が出され、農薬について知識が深まったようでした。

普及センターでは、今後も関係機関と連携し、担い手育成に向けて支援していきます。

茂宮かぼちゃ塾(かぼちゃ定植作業)を開催(令和5年4月15日)

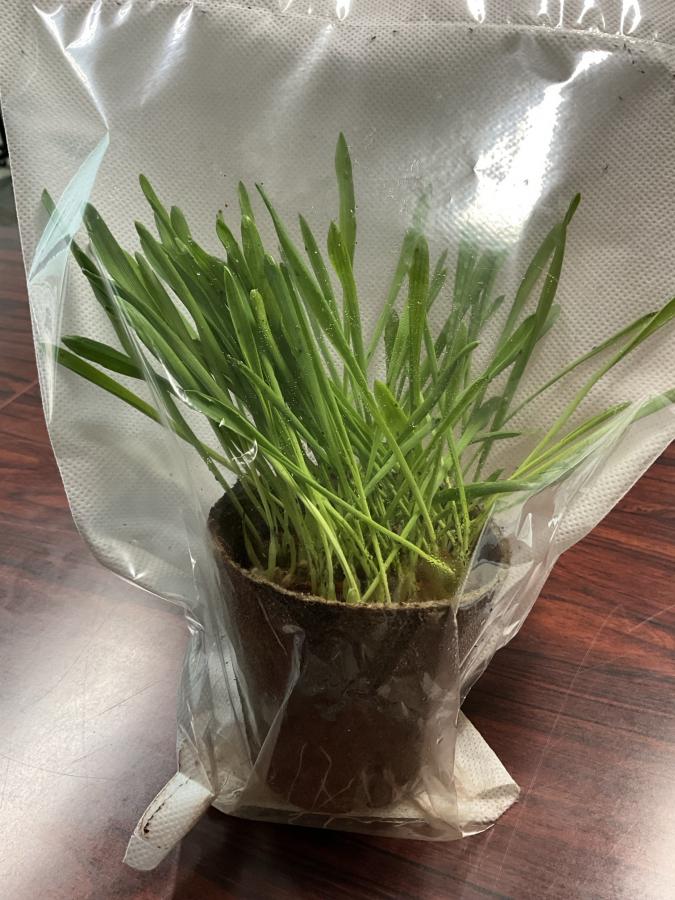

4月15日(土曜日)に、日立市茂宮町の茂宮特産物研究会員のほ場にて茂宮かぼちゃ塾の作業(かぼちゃ定植作業)が行われ、茂宮かぼちゃ塾生17名、茂宮特産物研究会員7名が参加しました。

茂宮かぼちゃ塾とは、日立市茂宮地域で生産され、市のブランド品として認定されている茂宮かぼちゃの後継者育成を目的として日立市で主催して開催している講座です。

初めに研究会員から、定植のやり方の説明がされ、さらに塾生の代表に実際に作業を行ってもらった後、塾生が班ごとに分かれて作業を進めました。

苗は複数の研究会員宅で育苗したものを持ち寄りました。作業は、雨天の中であったものの、各班に研究会員が付き添ってやり方を指導していたこともあり、順調に作業を進めることができました。

また、前回作業時に塾生からビニール被覆資材に関する複数質問があったため、作業後普及センターから、被覆資材の種類とその特徴についての資料を提供しました。

塾生も、熱心に作業を進めており、疑問点があれば、研究会員に積極的に質問するなど、塾生の関心の高さが伺えました。

普及センターでは、今後も関係機関と連携し、担い手育成に向けて支援していきます。

茂宮かぼちゃ塾(ビニールトンネル被覆作業)を開催(令和5年4月1日)

4月1日(土曜日)に、日立市茂宮町の茂宮特産物研究会員のほ場にて茂宮かぼちゃ塾の作業(ビニールトンネル被覆)が行われ、茂宮かぼちゃ塾生14名、茂宮特産物研究会員7名が参加しました。

茂宮かぼちゃ塾とは、日立市茂宮地域で生産され、市のブランド品として認定されている茂宮かぼちゃの後継者育成を目的として日立市で主催して開催している講座です。

初めに研究会員から、作業の内容及び進め方の説明と実技指導があり、その後、塾生は班ごとに分かれて作業を進めました。塾生は、熱心に作業を進めており、疑問点があれば、研究会員に積極的に質問するなど、塾生の関心の高さが伺えました。

普及センターでは、今後も関係機関と連携し、担い手育成に向けて支援していきます。

常陸農業協同組合太田地区女性部(水府支部)を対象に秋野菜講習会を実施(令和4年6月23日)

県北農林事務所経営・普及部門は、6月23日、太田地区女性部水府支部を対象として、秋野菜の講習会を行いました。

当日は9名が参加し、芽キャベツの栽培方法と、土づくり、肥料の上手な施用法(肥料の種類や特徴)について、講習しました。

芽キャベツを収穫する際の適切な時期や大きさについてや、「適切な基肥の施用時期とその理由」、「どんな料理が良いか」など多種多様な質問が出され、普及員の説明のみならず、参加者同士、自分の意見を出しあう様子もあり、積極的な情報交換がなされました。また、「これまで単に肥料を施用していただけであり、病気のリスクなどは考えたことがなかった。講習を受けて、数年に一度は土壌診断して作物や土壌の状況にあった土づくりをすることが大切だと気付いた」などの声が聞かれ、講習内容を充分に理解していただいた様子がうかがわれました。

県北農林事務所経営・普及部門は今後も、農業者の栽培技術向上に向け、支援していきます。

(成長産業化)

県北地域次世代施設園芸現地研修会を実施(令和4年2月4日)

2月4日(金曜日)、トマト生産者ほ場にて、県北地域次世代施設園芸現地研修会を開催しました。本研修会は、ICT技術を活用した施設園芸生産者の栽培技術向上を目的としており、県北地域の生産者3名が出席しました。

はじめに、普及センターから、ICT機器を導入したトマト生産者圃場にて、生育状況や課題等について説明を行った後、農研機構 野菜花き研究部門の安東赫氏が今後の栽培管理についてアドバイスを行いました。講師からは「ハウス内外の日射量を測定・比較し、どのくらい遮光されているか数値で把握するべきである」「温度、土壌水分率、CO2濃度について、ハウス内にムラがないか確認してはどうか」等のアドバイスがあり、データに基づいて栽培管理・ハウス内環境のコントロールを行うことの重要性を再確認する機会となりました。

普及センターでは今後も、ICT技術を活用した施設園芸の更なる収量・品質向上に向け、支援していきます。

(成長産業化)

高萩地区トマト経営研究会 現地研修会を実施(令和3年12月17日)

12月17日(金曜日)、高萩地区トマト経営研究会(会員3名)は、トマトの栽培管理技術の向上を目的に現地研修会を開催しました。

今回は、北茨城市の生産者2名の圃場を巡回し、トマトの草勢、着果状況、病害虫の発生状況等を確認しました。今年は、秋期に温暖であったことから、一時的に病害虫の発生が心配されたものの、生育状況は例年よりも良好です。

また、会員間で、冬期の温度管理や水管理、使用している肥料や資材の情報交換など、活発に意見交換が行われました。

普及センターでは今後も、施設野菜生産者の更なる栽培技術の向上に向け、支援していきます。

(成長産業化)

令和3年度第2回目の少量多品目生産売れ筋野菜栽培講座が開催されました(令和3年10月5日)

10月5日(火曜日)13時30分より常陸太田合同庁舎大会議室にて、今年度2回目の少量多品目生産売れ筋野菜栽培講座が開催されました。

少量多品目生産売れ筋野菜栽培講座は、地元生産者の所得向上を目指すため、「道の駅ひたちおおた」をはじめとする地元直売所での野菜の地場産率を向上させることを目的に、毎年、常陸太田市が主催、JA常陸太田営農経済センター、県北農林事務所経営・普及部門が共催で開催しています。

始めに、当部門の花き担当から、これからでも栽培可能な「キンセンカ」「ハナムギ」「ヤグルマギク」ついて栽培講習を行いました。今回の講座もスライドを活用し、写真を見ながら分かりやすく説明しました。野菜については、地元直売所で春の地場産率が低い「ダイコン」や同じく普通のタマネギと比べ地場産率の低い「赤タマネギ」について栽培講習を行いました。また、秋まき野菜の病害虫や直売所で出荷する際に注意するポイントついてスライドを活用し説明を行いました。

受講生からは「キンセンカの播種時期について」や「タマネギの貯蔵方法等について」等質問が上がり有意義な講座となったようでした。

県北農林事務所経営・普及部門では、地元生産者の所得向上を目指すため、地場産率の低い品目について引き続き栽培支援を行っていきます。

令和3年度第1回目の少量多品目生産売れ筋野菜栽培講座が開催されました(令和3年7月27日)

7月27日(火曜日)13時30分より常陸太田合同庁舎大会議室にて、今年度初めての少量多品目生産売れ筋野菜栽培講座が開催されました。

少量多品目生産売れ筋野菜栽培講座は、地元生産者の所得向上を目指すため、道の駅ひたちおおたをはじめとする地元直売所での野菜の地場産率を向上させることを目的に、毎年常陸太田市が主催、JA常陸太田営農経済センター・県北農林事務所経営・普及部門が共催で開催しています。

今年は新たな取り組みとして、地元直売所での品目を増やすことを目的に、野菜の他、花きの栽培講習も講座内に組み込みました。開催当日は、台風が上陸する可能性もあった中、40名の受講生が講座に参加しました。

始めに、当部門の花き担当から、秋冬に出荷できる切花について栽培講習を行いました。スライドを活用し、現在行われているオリンピックのビクトリーブーケで使用されているひまわりや、切り花ハボタン等の栽培について写真を見ながら分かりやすく説明しました。野菜については、地元直売所で冬の地場産率が低い冬春どりジャガイモについて栽培講習を行いました。また、今年度初めての講座ということで、土壌診断や農薬適正使用について併せて説明を行いました。

県北農林事務所経営・普及部門では、地元生産者の所得向上を目指すため、引き続き栽培支援を行っていきます。

茂宮かぼちゃ圃場研修会を開催しました(令和3年6月10日)

6月10日(木曜日)、日立市茂宮町現地圃場において、茂宮かぼちゃ圃場研修会を開催しました。茂宮かぼちゃは、日立市茂宮地域で生産され、市のブランド品として認定されています。

今回は、茂宮特産物研究会の会員15名が参加し、かぼちゃの生育・着果状況を確認しました。各生産者の圃場巡回により、かぼちゃの出来具合や病害虫防除について意見交換しました。今年は、4月下旬の遅霜により生育が少し遅れたものの、かぼちゃの着果状況は良好でした。

また、圃場巡回後は、かぼちゃの出荷時期を確認するとともに、収穫時の注意点について生産者間で情報共有しました。普及センターからは、カボチャの収穫期までに注意が必要な病気と対策について説明しました。生産者からは、病気の発生しやすい圃場条件について質問があがり、病害虫防除に対する意識がより高まった様子でした。

普及センターでは今後も、地域特産物の安定生産に向け、引き続き支援を行っていきます。

(成長産業化)

チャレンジ農業講座(スタートコース)開講式が行われました(令和3年5月25日)

5月25日(火曜日)10時より、JA常陸太田営農経済センター2階会議室にてチャレンジ農業講座(スタートコース)の開講式が行われました。

チャレンジ農業講座とは、新規で農業を始める方で、今後直売所や市場に栽培した農産物を出荷する方を対象にJA常陸太田営農経済センターが主催で開催する農業講座です。

本年度は、かんしょやロマネスコ、ソラマメ等様々な野菜の栽培技術を勉強するスタートコースとネギ専作で行うチャレンジコースの2コースを実施することになっており、今回はスタートコースの開講式が行われました。普及センターは講座の講師として、「農業用語と肥料について」という内容で講習を行いました。

受講生からは、

「全量施肥と局所施肥はどのように使い分けるのか」

「堆肥施用のタイミングや堆肥の種類について」

「元肥施肥とマルチングのタイミングについて」

等多くの質問があり、有意義な講習時間となりました。

普及センターでは、2コースとも講座の講師として参加し、地元直売所や市場出荷できる生産者を育成できるよう支援していきます。

(担い手)