目的から探す

ページ番号:54230

更新日:2025年10月24日

ここから本文です。

特定外来生物クビアカツヤカミキリについて

- 特定外来生物クビアカツヤカミキリは、サクラやモモなどの木を食害して弱らせ枯らせてしまう害虫です。

- 2018年1月に、外来生物法の特定外来生物に指定されました。

- 茨城県内では、2019年8月にはじめて確認され、今後、県内への被害の拡大に注意が必要です。

クビアカツヤカミキリを見つけた場合は、すぐに、茨城県生物多様性センターか、見つけた場所の市町村環境主管課まで連絡してください。

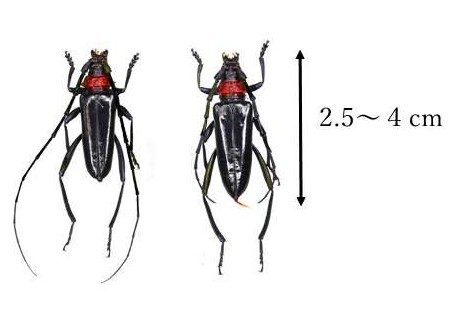

上の写真は、クビアカツヤカミキリの成虫の標本です。(左がオス、右がメスです)体長は2.5~4センチメートルほど(触角・脚は含まず)で、体は黒く光沢があり、前胸部(いわゆるクビ)はソロバンの珠の形に似ていて鮮やかな赤色をしています。5月中旬~8月頃に羽化し、1か月ほどの寿命の間に、樹皮の割れ目などに直径1~1.5ミリメートルの卵をたくさん産卵します。

クビアカツヤカミキリとは

クビアカツヤカミキリは、幼虫がサクラ・モモ・ウメなどの樹木の内部を食害して弱らせ、枯らせてしまう昆虫です。令和7年7月現在、全国の16都府県で被害が確認されており、被害を受けた街路樹や果樹を伐採するなどの積極的な対策がとられていますが、繁殖力が強く、一度定着してしまうと根絶が困難となり、被害が広がっています。茨城県では令和元年8月に古河市のハナモモで初めて被害が確認されて以降、他9市町でも被害が確認され、今後の被害拡大が心配されています。

上の写真は被害を受けたモモの木を伐採したところと、出てきた幼虫です。幼虫の体長は最大で5センチメートル程度になります。伐採面には幼虫による食害孔が多数見られます。食害が進むとやがて樹木は弱って枯れてしまいます。

茨城県及び近県の被害発生状況

令和7年10月現在、新たに下妻市、境町、桜川市、坂東市、筑西市で成虫の生息やフラスが確認されました。

本県では、古河市、結城市、下妻市、つくば市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町及び境町の10市町で成虫の生息やフラスが確認されています。

近県では、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で生息が確認され、生息区域が拡大している状況です。

被害を受けるおそれのある樹木

クビアカツヤカミキリは、主にバラ科の樹木を加害すると言われており、国内ではサクラ、モモ、スモモ、ウメの被害が確認されています。被害を受けた木は2~3年で枯れてしまいます。被害を受けても花や実が付くため、発見が遅れがちになり、また安心して駆除を行わないでいると手遅れになってしまいます。

被害が発生する可能性のある場所

街路、河川敷、公園、学校、農場(果樹園)、庭、山林など、被害を受けるおそれのある樹木のある場所に注意してください。

クビアカツヤカミキリの発見と駆除

クビアカツヤカミキリを見つけるには

(1) 成虫

5月中旬~8月頃に、サクラ、モモ、ウメなど被害を受けるおそれのある樹木を見回ってよく探します。

(2) 幼虫

クビアカツヤカミキリの幼虫は、成虫になるまでの間、樹木の中で生活するため、普段、私たちが目にする機会はありません。幼虫は2~3年間、樹木の内部を食害しながら成長し、樹を弱らせますが、その間、主に初夏から秋にかけて、樹木に開けた排出口からフンと木くずの混ざった「フラス」といわれる排出物を大量に排出します(下の写真参照)。樹木の内部に幼虫がいるかどうかは、フラスの発生で判断します。(フラスを排出する昆虫はほかにもいます。判別が難しいときは、茨城県生物多様性センターまでご相談ください。)

フラス

次の写真は、幼虫が樹木(写真はサクラ)の幹に開けた排出口から排出したフラスです。色は茶色又は黄褐色で、特徴的な「あらびきのひき肉」状をしています。4月頃から秋にかけて活発に排出されます。比較的固いものから簡単に崩れるものまで様々です。若い幼虫のものは細く、成長すると太くなります。被害を受けた木の根元や幹の股などには、排出口から落ちたフラスが大量に堆積します。樹液が混ざるとペースト状になります。

次の写真はフラスのクローズアップです。

クビアカツヤカミキリを見つけたら

クビアカツヤカミキリの成虫やフラスを見つけた場合は、すぐに、茨城県生物多様性センターか、見つけた場所の市町村環境主管課までご連絡をお願いします。

- 周辺にクビアカツヤカミキリが好む樹木がある場合はそれらの樹木も成虫やフラスの発生を確認してください。

- 樹木の所有者又は管理者の方は直ちに駆除を行ってください。(次の項参照)

6 クビアカツヤカミキリの駆除について

(1) 成虫

クビアカツヤカミキリの成虫は、動きが素早く、また長距離を飛翔します。見つけたら逃がさないように素早く捕まえて、その場でたたきつぶすか踏みつぶすなどしてください。(生きたまま持ち運ぶことは法律で禁止されています。)

(2) 幼虫

幼虫は、フラスの排出口から殺虫剤を注入するなどして駆除します。また、羽化して飛び出さないよう、木にはネットを掛けます。加害が進んだ場合は、殺虫剤が効きづらくなり、また倒木や落枝などの危険もあるため、伐採し、焼却するか細かく破砕します。根の部分も幼虫が入り込んでいる場合があるので、抜根して同様に処理するか、コーティング剤等で被覆します。

- 早めの発見と駆除が重要です。侵入から時間が経つと、駆除は急激に困難になります。

- 通常1回の駆除で完全にいなくなることはありません。継続して見回りを行い丁寧に駆除することが大事です。

クビアカツヤカミキリの駆除の方法については、

茨城県生物多様性センターか市町村の環境主管課まで

お問い合わせください。

(PDF:1,598KB)

(PDF:1,598KB)