目的から探す

ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 地震等対策関連 > 茨城県土木部都市局建築指導課企画グループ > 応急危険度判定士について(概要その2)

ページ番号:6433

更新日:2023年9月11日

ここから本文です。

応急危険度判定士について(概要その2)

応急危険度判定士をご存じですか?

(制度の概要 その2)

>>判定士制度の概要を知りたい方はこちら

>>判定士登録のための講習会を開催します

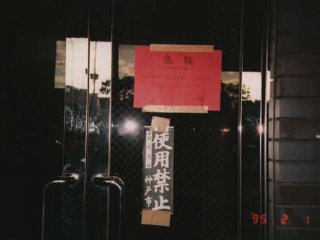

(写真)阪神大震災で被災し、危険と判定された建築物

応急危険度判定士の登録状況

本県では2,400人を目標に、平成7年度から「茨城県震災建築物応急危険度判定士」の登録を行っており、令和2年6 月末現在で2,200名余の方に登録をしていただいております。

都道府県の相互支援体制

大規模な地震が発生した場合、被害の状況によっては被災都道府県からの要請により、他の都道府県に応援に行くこともあります。

国土交通省及び各都道府県や関係機関で構成する「全国被災建築物応急危険度判定協議会(外部サイトへリンク)」では、都道府県間の情報交換や連絡訓練の実施など、相互支援体制の整備に努めています。

応急危険度判定士になるには

応急危険度判定士の認定及び登録は、各都道府県で行っています。

対象となるのは、県内に在住または在勤される方で、次のいずれかに該当する方です。

- (1)一級建築士、二級建築士または木造建築士

- (2)特定建築物調査員(旧特殊建築物調査資格者を含む)

- (3)その他知事が認めた者

応急危険度判定士として登録するためには、県が主催する講習会を受講する必要があります。

登録したあとは

登録された方には応急危険度判定士認定証を交付します。

認定証は判定活動を行う際に必ず携行するものですので、紛失しないよう注意してください。

認定証の有効期間は5年間ですので、最初に登録された以降は5年ごとに更新手続きが必要になります。

更新の時期になりましたら、ご案内を差し上げます。

また、登録事項に変更があった場合は、届出が必要です。

- 氏名が変わった場合

- 住所など連絡先が変わった場合

- 勤務先が変わった場合 など

届出の用紙などは、県建築指導課または建築士会にお問い合わせください。

最近の活動事例は

平成7年の阪神・淡路大震災以降、全国的に応急危険度判定士の登録が行われるようになりました。

平成16年10月の新潟県中越地震、平成19年7月の新潟県中越沖地震、平成28年4月熊本地震の際には、本県の判定士が応急危険度判定活動を行っています。

また、平成23年3月の東北地方太平洋沖地震においては、本県の判定士延べ929人により28市町村において、15,863棟の応急危険度判定活動を行い、二次災害の防止を図り、県民の方の安全を確保しました。