更新日:2026年1月30日

ここから本文です。

自転車の安全利用について

警察では、自転車の通行環境整備、ルールの周知と交通安全教育、自転車の違反に対する街頭指導取締り等、総合的な対策を推進しています。

自転車利用者、車の運転者、歩行者、それぞれがお互いの交通ルールやマナーを理解して道路を利用することは、交通事故防止につながります。

そして周りの思いやる気持ちを持ち、ゆとりある運転をすることで、安全で快適な交通社会を作りましょう。

自転車への交通反則通告制度の導入

これまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続きによる処理が行われ、その結果、有罪となると「前科」がつくこととなっております。

こうした処理は時間的・手続的な負担が多きことや、検察に送致されても不起訴とされて、実態として違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されていました。

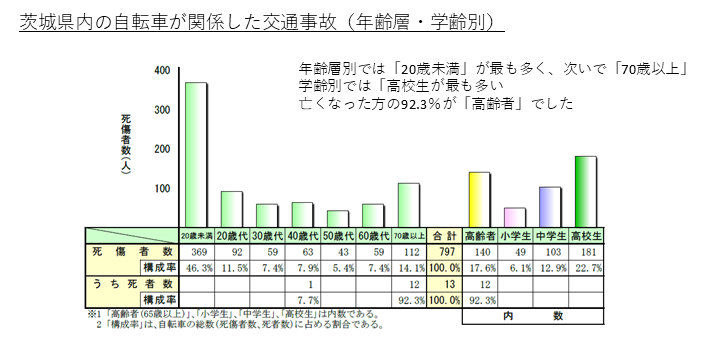

しかし、近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として、自転車側の法令違反が認められるこ場合が多い状況にあることから、自転車に対する取締りを強化しております。

そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、令和8年4月1日より、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して交通反則通告制度いわゆる「青切符」を導入することとなりました。

今後、違反の実情に即して、自転車の一層の安全な利用のための指導警告や、青切符、赤切符等による処理が行われます。

自転車指導啓発重点地区・路線

「自転車指導啓発重点地区・路線」とは、自転車の通行量、自転車が関係する交通事故の発生状況、自転車通行空間の整備状況等を踏まえて選定し、重点的に自転車の指導取締りや啓発活動を行う地区・路線です。

- 各警察署の選定状況

自転車指導啓発重点地区・路線

自転車安全利用五則を守りましょう

自転車は車両です。ルールやマナーを守って安全運転を!

自転車安全利用五則

- 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。

したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。

そして、道路の左端に寄って通行しましょう。

歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しましょう。 - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。

一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。 - 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。

ライトは前を照らすだけでなく、周囲に自分の存在を知らせます。

自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。 - 飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。 - ヘルメットを着用

自転車の交通事故で亡くなった方の多くは、頭部を損傷しています。

頭を守るヘルメットを着用しましょう。

自転車運転者講習制度

交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しています。

自転車運転者講習の流れ

- 自転車運転者が危険行為を繰り返す(3年以内に2回)

- 茨城県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令(受講命令)

- 講習の受講

- 講習時間:3時間

- 講習手数料:6,150円

自転車販売店、先生や保護者の方へ

令和7年12月警察庁より「自転車安全教育ガイドライン」が策定されました。

自転車は運転免許が必要なく、誰でも、いつでも気軽に運転することができますが、運転に必要な技能、知識等を身につけるための教育機会が義務づけられていません。

自転車販売店や学校、ご家庭で交通安全教育を行うときは、自転車の利用実態を踏まえ、ガイドラインを参考に教育内容や方法を選定しましょう。

ご家庭でも自転車の乗り方について、お話してみてください。

|

ガイドラインにはライフステージごとの目標と教育内容が示されています。

1件でも自転車による交通事故を減らすために、ライフステージ、教育機会に応じた教育内容・方法で、一人一人の交通安全意識を高めましょう。

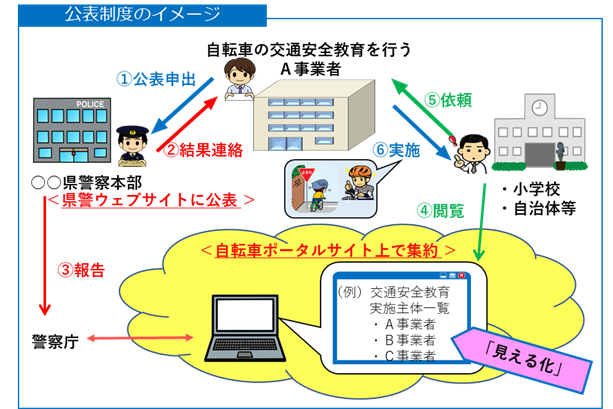

自転車の交通安全教育実施事業所公表制度

1.概要

「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を、警察において公表する制度です。

自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としています。

|

2.公表の申出

(1)制度について

(2)申出・問い合わせ先

茨城県警察本部交通総務課安全係

(3)申出に必要な書類(全て1通ずつ)

- 申出書(別記様式第1号)(ワード:44KB)

- 誓約書(別記様式第2号)(ワード:35KB)

- 「公表の基準」(1)から(4)の基準に適合していることが分かる資料等

(指導マニュアル、教育カリキュラム、配布教材等)

(4)申出方法

- 窓口

茨城県警察本部交通総務課(各警察署での受付はできません。) - 郵送の場合

〒310-8550

茨城県水戸市笠原町978番6

茨城県警察本部交通総務課

自転車の交通安全実施事業所担当係行 - メールの場合

keikoso@pref.ibaraki.lg.jp

(5)事業報告様式

3.自転車の交通安全教育実施事業者一覧

- 準備中

4.問合せ先

茨城県警察本部交通総務課安全係(自転車担当)

所在地:〒310-8550茨城県水戸市笠原町978番6

代表電話番号:029-301-0110(内線5033)

関連情報

- 自転車乗車用ヘルメットの着用を~手記「脳を守る」~(PDF:368KB)

- 「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」(外部サイトへリンク)(警察庁ホームページ)

- シートベルト・チャイルドシートの着用

- こうつうのおはなし

- 交通安全かわら版

- 乗車用ヘルメットの安全規格等に関する資料(外部サイトへリンク)

|

このページの内容についてのお問い合わせ先 |

|

担当課:交通部交通総務課 連絡先:029-301-0110 |

(PDF:1,082KB)

(PDF:1,082KB)