目的から探す

ページ番号:70055

更新日:2025年2月26日

ここから本文です。

市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)

市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)をやめられない方や、こころの不調に悩んでいる方は、一人で抱え込まずご相談ください。相談窓口はこちらです。

目次

1. 市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)とは

薬局やドラッグストアで購入できる風邪薬などを用法や用量を守らずに、大量に飲み続けるなど誤った使用をすることを、「過剰摂取(オーバードーズ)」といい、薬物乱用にあたります。

大麻などの違法薬物と同じく、医薬品の乱用は健康障害を引き起こす危険があります。

近年、若年者を中心にオーバードーズが増加し、社会問題となっております。

10代の市販薬乱用が多い

不安緩和や意欲増進を期待して、市販の鎮咳薬、鎮痛薬、かぜ薬などが乱用されています。

高校生を対象とした調査では、「過去1年以内に市販薬の乱用経験がある」割合は、約60人に1人という結果があります。

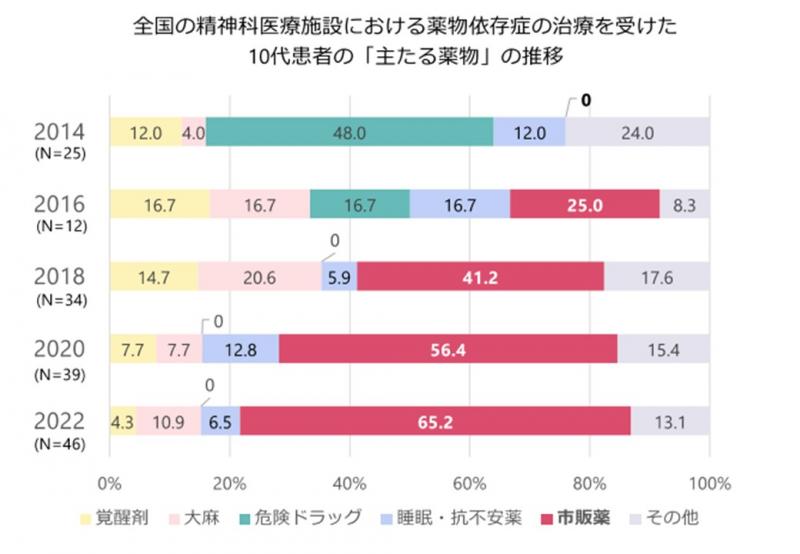

また、全国の精神科で治療を受けた10代患者において、市販薬を「主たる薬物」とする患者の割合が0%(2014年)から65.2%(2022年)と増加しています。

*「薬物使用と生活に関する全国高校生調査2021」(国立精神神経医療研究センター)

*「全国の精神科医療施設における薬物依存症の治療を受けた10代患者の「主たる薬物」の推移」(国立精神神経医療研究センター)

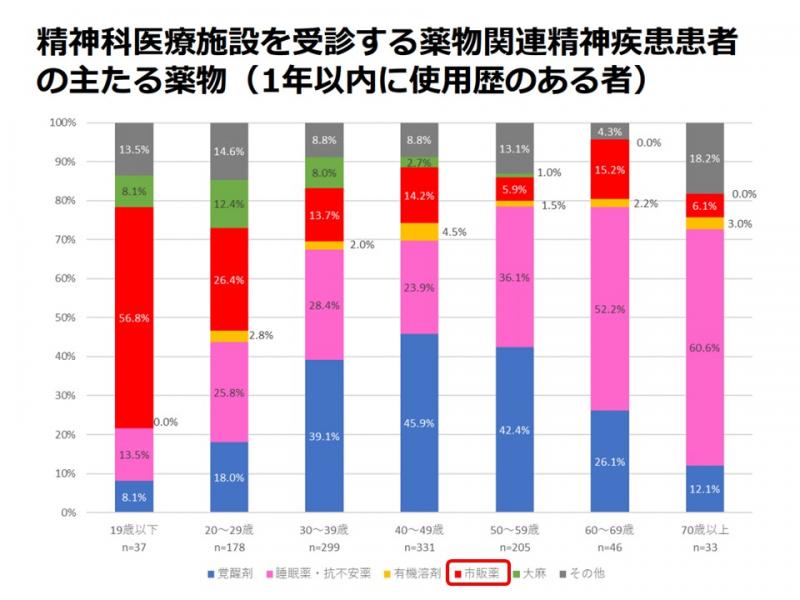

*「全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査」(令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス 政策研究事業)

やめられなくなる!違法薬物に向かう心配も

鎮咳薬などの市販薬や、睡眠薬・抗不安薬などの処方医薬品の大量服用を続けると、副作用による健康障害ばかりでなく、やめられない状態(依存症候群)になってしまう恐れがあります。

医薬品の乱用から、もっと強い効果を期待し、大麻や覚醒剤など,より危険な違法薬物に手を出してしまう人もいます。

表 薬物関連患者が初めて乱用した薬物(2022)

参考文献

・松本俊彦(2019)「市販薬(OTC薬)乱用・依存の現状と防止に向けた課題」医薬品・医療機器等安全情報No.365,p17-22

・「全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査」2022報告書(厚生労働省HP)

2. 医薬品の適正使用

医薬品は正しい用法用量で使用しましょう

医薬品の用法用量を正しく理解し、副作用などを引き起こさないように使用しましょう。

また、医師から処方された薬(医療用医薬品)は一人ひとりにあわせて処方されていますので、安易に人にあげたり、もらった薬を使わないでください。

乱用等のおそれのある医薬品の販売について

医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき,乱用等のおそれのある一般医薬品,薬局製造販売医薬品の販売は,次に掲げる方法によることとされています。

1 薬局又は医薬品販売業者は,薬剤師または登録販売者に次の事項を確認させること

(1)購入しようとする者が若年者である場合は、氏名及び年齢

(2)購入者又は使用者について、他の薬局等での濫用等おそれのある医薬品の購入及び譲受状況

(3)適正な使用のために必要な量(原則1包装)を超えて購入しようと場合は、その理由

2 適正な使用のために必要と認められる数量(原則1包装)に限り販売すること。

ご理解のうえ、適正な購入をお願いします。

3.啓発資材

オーバードーズチラシ(桃)(窓口詳細記載版)(PDF:326KB)

薬のオーバードーズって何だろう~あなたとあなたの大切な人の命を守るために~(厚労省作成小学生向け)(PDF:6,600KB)

薬のオーバードーズって何だろう~あなたとあなたの大切な人の命を守るために~(厚労省作成中高生向け)(PDF:5,182KB)

4.啓発動画(厚労省作成)

5.その他の薬物乱用について

6.関連リンク

・YouTube 厚生労働省 / Ministry of Health, Labour and Welfare(外部サイトへリンク)

・一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について(外部サイトへリンク)

・一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について (薬剤師、登録販売者の方へ)(外部サイトへリンク)