更新日:2024年10月1日

ここから本文です。

薬物乱用防止

薬物の乱用は、法律で禁止されてるばかりでなく、あなたの心身をむしばむ危険性が非常に高く危険です。絶対に手を出さないようにしましょう。

薬物乱用のない社会を

「薬物乱用」とは

「薬物乱用」とは、

- 化学薬品などの薬物を不正に使用すること

- 医薬品を医療目的以外に使用すること

をいいます。

乱用されている薬物!

薬物を乱用すると

乱用される薬物は、中枢神経系に作用することから、乱用したときの快感を得たり、薬物の効果が切れたときの苦痛などから逃れるため、薬物による効果を強く求めるようになる「依存性」が形成されます。また、薬物を繰り返し使用しているうちに同じ量では効かなくなる「耐性」が生じます。

「一度だけ」という好奇心や遊びのつもりでも、薬物の依存性と耐性によって、乱用する量や回数はどんどん増えていくという悪循環に陥り、自分の意志では止めることができなくなります。

また、乱用を止めても、睡眠不足や過労、ストレス、飲酒等をきっかけに、突然、幻覚や妄想等の精神障害が現れるフラッシュバック(再燃現象)が起こることがあります。

乱用による主な病名と症状

- 覚醒剤

覚醒剤精神病(幻聴・幻視・妄想など) - 大麻

大麻精神病(幻覚・妄想など) - シンナー

有機溶剤精神病(幻覚・妄想など)

薬物には、絶対に手を出さないで!

最近、店舗やインターネット上で「合法ハーブ」「お香」「アロマ」などと称する商品が販売されています。

こうした商品を使用した人が、意識障害、嘔吐、痙攣、呼吸困難等を起こして、死亡したり、重体に陥る事件が多発しています。

また、麻薬、大麻、あるいはこれらの薬物と同じ作用を有する成分を含む商品も多く、大変危険ですので絶対に手を出してはいけません。

(※)このような商品を販売している店を見かけたら最寄りの警察署等に通報してください。

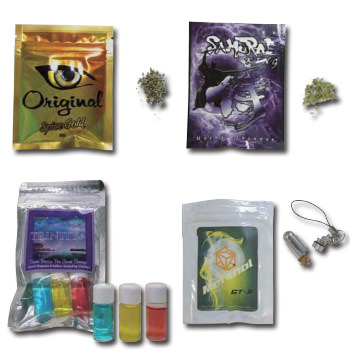

麻薬などの成分が検出された商品例

チラシ

指定薬物の取締強化:薬事法の一部改正平成26年4月1日施行

薬事法の指定薬物について、その「所持」、「使用」、「購入」、「譲受け」が新たに禁止され、違反した場合には罰則が科されます。

チラシ

平成26年7月22日から、「脱法ドラッグ」に代わる新たな呼称として、「危険ドラッグ」を使用することとなりました。

大麻は所持も使用も犯罪です!

大麻に関する法律の改正について

令和6年12月12日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が施行され、これまでに法律により禁止されていた大麻等の「所持」や「譲渡」等に加え、新たに「施(使)用」についても禁止されました。

大麻に対する間違ったイメージが広まっています!

近年、若年層を中心とした大麻の乱用拡大が問題となっています。

インターネット等では、「大麻は身体への悪影響がない」、「依存性がない」などの誤った情報が氾濫していますが、大麻の有害性は特に成長期にある若者の脳に対して影響が大きいことも判明しています。

極めて有害な薬物です!

大麻はうつ病や記憶の障害を引き起こすなど、メンタルヘルスにも悪影響を与えます。

間違った情報に流されず、正しい知識で判断しましょう。

大麻の乱用は厳しく処罰されます!

麻薬及び向精神薬取締法での罰則(例)

- 所持・譲渡・譲受・施用~7年以下の懲役

- 輸出・輸入・製造~1年以上7年以下の懲役

大麻草の栽培の規制に関する法律での罰則(例)

- 栽培~1年以上7年以下の懲役

最後に伝えたいこと!

薬物の乱用は、自分の将来を台無しにするだけでなく、家族や恋人など大切な人も不幸にします。

困ったこと、悩み事があったら、周囲の大人にまず相談してください!

誘われた時は、『キッパリと断る』『その場から離れる』ことが大事です!

暴力団の資金源にもなっています。未来の自分を守るために、正しい知識と『自分はやらない』と言える強さを手に入れよう。

相談先

電話

- #(シャープ)9110

- 029-301-9110

(※)9時00分~17時00分

(※)祝日・年末年始を除く月曜日~金曜日

関連情報

- I'mCLEAN|違法大麻を撲滅するのはオレたちだ!|大麻乱用防止(警察庁)(外部サイトへリンク)

- 拳銃のない安全な社会を(安全安心なくらし>防犯情報)

- ひばりくん防犯メール(安全安心なくらし>防犯情報)

- Twitter:茨城県警察本部公式アカウント(@ibarakipolice)(外部サイトへリンク)

|

このページの内容についてのお問い合わせ先 |

|

担当課:刑事部組織犯罪対策第二課 連絡先:029-301-0110 |