目的から探す

ページ番号:6463

更新日:2025年8月20日

ここから本文です。

被災宅地危険度判定制度について

(1)「被災宅地危険度判定制度」とは

大規模な地震または大雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保するため、被災宅地危険度判定士が宅地の被害状況を調査し、二次災害の危険の程度(危険・要注意・調査済)の判定及び表示を行うことをいいます。

茨城県被災宅地危険度判定実施要項(PDF:238KB)もご参照ください。

(2)「被災宅地危険度判定士」とは

被災宅地危険度判定士は,被災地を所管する市町村又は都道府県の要請により、被災した宅地の二次被害の危険度の判定を行う技術者であり、一定の専門技術資格・経験を有し、都道府県が実施する被災宅地危険度判定士講習会を受講し、有効に登録された者です。

なお、登録は5年ごとの更新を要します。

「茨城県被災宅地危険度判定士登録要綱」(PDF:460KB)もご参照ください。

本県では年1回、「被災宅地危険度判定士養成講習会」を実施しています。

本県の被災宅地危険度判定士登録者数883名(令和7年7月末現在)

(3)「被災宅地危険度判定」の実施

宅地判定士は、被災した擁壁,のり面等を含む宅地を対象として、調査票に定められた判定基準により客観的に判定します。

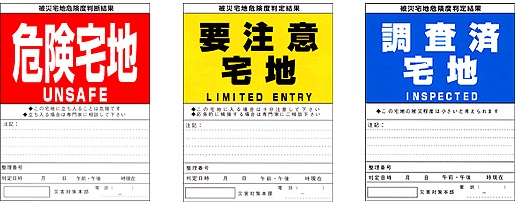

判定結果については、3種類(危険宅地,要注意宅地,調査済宅地)の判定ステッカーを当該宅地の使用者・居住者だけでなく、第三者にも容易に分かるように宅地等の見やすい場所に表示します。

判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法や二次災害防止のための方法、判定結果に対する問い合わせ先等を記載します。

本判定結果は、あくまで被災後に実施される宅地の危険度に関する暫定的な調査です。(市町村が行う「り災証明」のための調査ではありません。)

※茨城県内では、平成23年3月の東日本大震災時に、小美玉市ほか4市町村において、135件の判定活動を実施しました。

(4)被災宅地危険度判定連絡協議会

被災時に宅地判定士を活用して、危険度判定を迅速かつ的確に実施するため、危険度判定の方法の改善や会員相互の支援に関しての調整、危険度判定の実施体制の整備などを推進する全国組織として、平成9年5月、全国の都道府県、政令指定都市等で構成する「被災宅地危険度判定連絡協議会」が発足しています。

被災宅地危険度判定士制度の詳細につきましては、協議会のホームページ(外部サイトへリンク)もご参照ください。

(5)被災宅地危険度判定業務調整員

被災宅地危険度判定業務調整員は、危険度判定実施本部と宅地判定士との連絡調整、危険度判定の実施に係る宅地判定士の指導監督、危険度判定の結果の集計及び危険度判定実施本部長への報告等を行う技術者であり、都道府県知事等が上記の業務を適正に行うことができると認められ、登録された者です。

本県では令和2年度から「被災宅地危険度判定業務調整員養成講習会」を実施しています。